Текст: Андрей Васянин

Обложка предоставлена издательством

Александр Нилин - сын писателя Павла Нилина, автора искренних и жестких «Жестокости», «Испытательного срока» и других важных книг 40—60-х годов, свою литературную жизнь начал в «Советском спорте», работал в спортивных отделах «Недели» и других газет, в журнале «Советский Союз»... К 80-м ему стало тесно в рамках советских СМИ и одна за другой стали выходить его книги о спорте и спортсменах - о великом хоккеисте и футболисте Всеволоде Боброве, Константине Бескове, Валерии Воронине, Эдуарде Стрельцове...

В них и близко нет официоза и елейности - это книги о сложных, талантливых, знаменитых людях, о которых автор, знаток и ценитель игры, многое знал и в своих книгах старался дознаться еще глубже. Об Эдуарде Стрельцове Нилин выпустил несколько книг - «Эдуард Стрельцов: вижу поле», «Эдуард Стрельцов: Человек без локтей» в серии ЖЗЛ. И вот дополненный новыми фактами и мыслями о спортсмене и времени, в котором тот жил + «Памятник человеку без локтей». Книга о великом таланте 50-х, способном вспыхнуть на весь свет, сбитом на взлете судебной системой, предпринявшем попытку взлететь на прежнюю высоту после Вятлага. Но уже не взлетевшего.

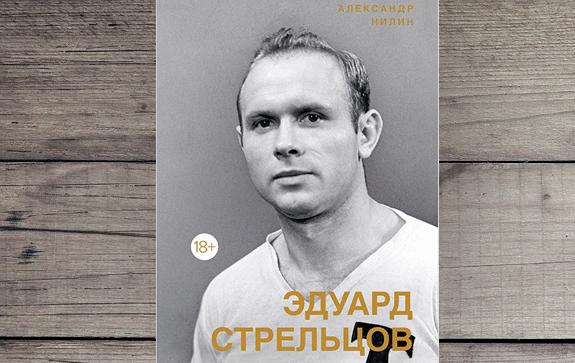

А. Нилин «Эдуард Стрельцов: Памятник человеку без локтей»

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020

***

С четырьмя классами образования, столяр с «Фрезера» Стрельцов-старший уходил на войну рядовым — и стал офицером разведки. «Отец у тебя везучий, — объяснял Эдику ординарец, — столько “языков” на себе притащил, а на самом ни одной царапины…» Эдик в общем-то знал о хладнокровии, которое отец проявлял в экстремальных ситуациях.

До войны у отца с матерью случилась как-то буйная ссора. И Софья Фроловна бросила в мужа горячий, схваченный с электроплитки кофейник. А тот подставил свою огромную ладонь — и кофейник врезался в стену. А потом закурил папиросу и спросил у матери: «Успокоилась?»

Ординарец же сообщил зачем-то Софье Фроловне, что у отца на фронте есть женщина — и мать написала отцу, чтобы домой не возвращался.

Он и не вернулся. Жил в Киеве с новой семьей.

Эдуард встретился с ним за всю послевоенную жизнь лишь однажды — уже семнадцатилетним игроком команды мастеров — в Ильинке, когда хоронили деда, работавшего на «Фрезере» фрезеровщиком. И у отца, и у деда, считал Эдик, руки были золотые — отец всю мебель дома сделал сам.

И в Ильинке возник конфликт. Кто-то полез на Стрельцова- старшего с топором. Сын, здоровый парень, испугался: псих этот топором мог убить папу. «Что ты, сынок, — успокоил его отец, — мне его топор…» И, как тогда, закурил.

***

Юный торпедовец Стрельцов был приглашен армейским клубом на товарищеские матчи в ГДР. Уже на стадионе он вспомнит, что оставил в гостинице плавки. Скажет об этом кому-то, кто был рядом, а Григорий Федотов (работавший вторым тренером) услышит. И перед выходом на разминку протянет ему плавки: «Держи!» Федотов за ними в гостиницу съездил. Стрельцов рассказывал, что не знал куда деться от стыда: кумир его детства — и вдруг какие-то плавки: «Григорий Иванович! Да зачем же вы, я бы…» А Федотов: «Знаешь, я тоже играл, но как ты играешь, Эдик…» Эдик забьет тогда четыре мяча.

***

Московский футболист, о котором еще до первой игры его в начале апреля уже шла молва (их тысячи три собралось в непогоду на торпедовской тренировке) среди тбилисских болельщиков как о вундеркинде, показался будущему знаменитому статистику каким-то по-особенному чистеньким, светленьким.

На каждое удачное движение не по годам рослого и длинноногого голубоглазого блондина — финт ли, рывок ли, удар — разбиравшаяся в футболе публика отзывалась восторженным гудением. Он подбежал к трибунам за укатившимся мячом — и, зардевшись, заулыбался, когда ему зааплодировали. Возвратившись на поле, он словно в благодарность за такое к себе отношение пробил под невероятно острым углом в дальнюю девятку.

***

Очень уж серьезные травмы до тридцати с лишним лет его миновали.

Олег Маркович Белаковский — прославленный спортивный врач и близкий друг Боброва еще по Сестрорецку, где жили они с Всеволодом в детстве, — сказал, что отсутствие у Эдика чувствительных повреждений означает доброкачественную работу на тренировках. Впрочем, когда я выразил сомнение в излишнем трудолюбии Стрельцова, он согласился, добавив, что природа поработала на торпедовца с большим запасом: функциональная готовность у него была высокой даже после нарушений режима (это на молодом организме никак не сказывалось), а уберечься от травм помогали и очень могучий корпус, которым он прикрывал доступ защитникам к мячу, и длинные мышцы бедер…

Но защитники не расставались с надеждой сломать Стрельцова. И первая жена Эдика через многие годы призналась в интимной подробности: в супружеской постели ей приходилось прикасаться к мужу с осторожностью, после игры у него болело все тело.

***

По правилам Олимпиад не только замены запрещались, но и медалей отчеканили ровно одиннадцать — и тот, кто в финале на поле не выходил, оставался без золотой награды. Сразу же после вручения произошла красивая сцена, многократно описанная журналистами.

Симонян не тот человек, чтобы принять медаль, не заслуженную им стопроцентно. И после награждения, вернувшись в раздевалку, он сразу же протянул ее Стрельцову: «Она твоя, Эдик».

Эдик, может быть, не совсем тактично, но со всей чистосердечностью, сделал протестующий жест, заметив, что Никите Павловичу — тридцать лет, а ему, Стрельцову, — девятнадцать.

И он свою медаль получить еще успеет…

Происшедшее настолько в характере того и другого, что мне этот эпизод после награждения и неудобно пересказывать как нечто из ряда вон выходящее.

***

Футбольная команда была не просто безубыточным предприятием, но и перевыполнявшим план на целую смету — команда стоила заводу 120 тысяч послереформенных денег — в эту сумму, в бюджет команды, входили и переезды, и питание, и премиальные. Пополнение клубной кассы происходило за счет сборов — переполненные стадионы команда собирала в каждом городе.

В томской газете, когда «Торпедо» приехало на кубковый матч в их университетский город, напечатано было обращение к жителям окраин быть поосторожнее из-за систематических набегов медведей. Наверное, медведи, будь у них деньги на билеты, заявились бы и в центр — посмотреть на московских торпедовцев.

***

Стрельцов в матче на первенство с «Зенитом» получил травму — и в конце второго круга за клуб свой не играл. Но в сборную включили. И теперь ему после опоздания на экспресс не выйти на поле значило надолго остаться в штрафниках.

Эдик попросил Белаковского: «Уж вы, Олег Маркович, что-нибудь сделайте, чтобы мне только сыграть…»

Но выйти на поле оказалось мало — польские защитники уже знали Стрельцова отлично и с ним не церемонились. В самом начале, на пятой минуте, с одним из них Эдуард столкнулся в воздухе — и приземлился, конечно, неудачно: с такой травмой лучше и не прыгать было. Но в его положении отступать нельзя — впереди Москва с неминуемыми неприятностями.

Олег Маркович, как всегда, выручил — стянул ногу эластичным бинтом. И штрафник вину кровью смыл — забил гол. А второй мяч с его подачи забил динамовец Генрих Федосов.

Тренер сборной Качалин сказал после матча: «Я не видел никогда, чтобы ты так с двумя здоровыми ногами играл, как сегодня с одной…»

***

Стрельцов в быту не выглядел азартным — ну играл он в карты, но в лихорадочной страсти обязательно отыграться замечен не был, — однако китом, выброшенным на берег, если приглядеться внимательно, себя все-таки часто чувствовал.

Просто после завершения футбольной карьеры вида не подавал.

А пока играл, внутренне не считал за грех соскальзывать с этого вынужденного берега в алкогольные пучины.

Закончив с футболом, он, казалось, «скупее стал в желаньях», но ведь так только казалось — просто Стрельцов был не на виду: игровая невостребованность мучила его, в чем он и себе не сознавался; он загнал жажду футбола глубоко вовнутрь. Выпивка — единственное, что давало ему ощущение, равное тому, что он испытывал на поле. И вряд ли реально было бы его излечить от сладостного недуга.

Талант вообще всегда обречен на судьбу, которую никто не в силах изменить.

Пьяным Эдуард делался неуправляемым. Но эта же неуправляемость наверняка клубилась в нем и в трезвом, просто в негероическом быту она ни во что не сублимировалась — преобразовывалась только на футбольном поле, где ей находилось применение в тех выбросах изобретательной энергии, за которые любили мы Эдика.

Пьяным он становился беспощадной карикатурой на себя — им, колоссально энергетически неуправляемым, руководили чаще всего благие порывы, хотя все мы понимаем, что ничем и никем никакие порывы руководить не могут. Он бывал искренен в желаниях, преувеличенных алкоголем, думая во хмелю, что хочет всем окружающим добра, отстаивает справедливость, вступая в потасовки, защищает себя — в трезвом-то виде он хорошо умел скрывать свою ранимость.

Он хотел, как мне кажется, и в быту, в общежитии — на скучном берегу бескрайнего футбольного моря — испытать ту же уверенность, что испытывал в лучшие минуты своей игры.

Отсутствие уверенности в себе, находившее на Стрельцова время от времени, — единственное, может быть, что его пугало.

Но что в обыденной жизни мог он совершить, равноценное забитому голу?

***

О матче в Тульской губернии сам Эдик почему-то не рассказывал, хотя нечто подобное тому, что там происходило, я от кого-то слышал. Но журналисты «Комсомольской правды» отыскали бывшего зэка Болохова, поведавшего корреспондентам о той проверке, какую устроила Стрельцову лагерная братва… Зэкам, с одной стороны, хотелось, конечно, посмотреть на самого знаменитого игрока в деле. Но, с другой стороны, как же отказать себе в удовольствии поиздеваться над беззащитным талантом — в этом обычаи на воле и в тюрьме схожи. Стрельца поставили в команду, где никто и по мячу ударить не умел, а в противоположную — тоже, разумеется, не профессионалов мяча, но персонажей, повидавших тюремно-лагерные виды. Эдуард не первый год сидел — и догадывался, что его ждет. Некоторые меры предосторожности принял — к штрафной площадке близко не подходил, лишнего по шлаку не бегал, стоял себе, как в мирные времена. Но при каждом шаге Стрельцова охотившиеся за ним всей командой амбалы старались задеть его побольнее. Он, и бездействуя, был уже весь в синяках и кровоподтеках. А в ворота его команды влетело с десяток голов…

Стрельцов позорился под неумолчный свист. И он не выдержал — и «попер в дурь», говоря на языке его новоявленных коллег. И тут уж вся преступная орава оказалась перед ним бессильной. Шведское прозвище «танк» уместным здесь выглядело, как никогда. Он забивал гол за голом — зона ревела, словно дело происходит на «Маракане». В поселке вольняшек случился переполох — подняли по тревоге отпускных вохровцев и пожарных. За зоной решили, что в лагере начался бунт. Тысячерукая толпа в бушлатах качала после матча Эдика.

***

Стадион следил за ним одним, удерживаясь от скепсиса, гася нетерпеливость, — каждый на трибунах надеялся увидеть шаг Стрельцова навстречу нашим ожиданиям от него, хотя бы намека на чудо. И до намека он снизошел… Приворожив мяч ласкающим касанием, он двинулся с ним прямо, взглянул на защитников, как бы пересчитывая их, поставил вдруг между ожидаемой в короткой фразе точки запятую, сочинив на ходу остроумный зигзаг… Он остановился, как запнулся, словно что-то очень важное для себя вспомнив, — и мяч, прокинутый пяткой, мелькнул влево под удар Иванову. И через мгновение, не взглянув даже вслед мячу, с биллиардной виртуозностью вонзенному в угол ворот, Кузьма бросился к Эдику и ладонями сжал его раздвинутые улыбкой щеки.

***

На поле он не знал себе равных в раскованности, в той — не устану повторять — внутренней свободе, которой он всю жизнь интуитивно руководствовался, хотя и обвиняли его в недостаточной твердости характера. И в самых незадавшихся своих играх он оставался раскованным, свободным — ждал (в иных случаях и напрасно), что снизойдет на него свыше — и он заиграет адекватно своим возможностям.

С этой же свободой он пытался прожить и обыденную жизнь, ждал и в общежитии такого же, как на поле и на трибунах, всепрощения за промахи, которые он искупал мигом вдохновения.

Только не существовало вне футбола — о чем он в молодости и не подозревал — точки приложения его дара.

И Эдик со своей свободой был обречен на неприятности и несчастья.

Он прошел сквозь них, не потеряв, при всех видимых утратах, самостоятельной души, в которую при всей своей гиперболической открытости и общедоступности так и не дал никому глубоко заглянуть…