Текст: Андрей Мягков

Картинка: azbooka.ru & wikipedia

Корректор Раймундо Силва не в первый раз подкрашивает свои седины — а значит, человек он если не умудренный опытом, то как минимум на него похожий. Из словоохотливых отступлений мы узнаем не только историю второй фамилии Раймундо, но и убеждаемся, что да — вполне себе умудренный. Разве что с последней книгой приключилась незадача: побеседовав с автором и усевшись за финальную вычитку, наш корректор безо всякого на то повода заменяет улыбчивое «да» на пасмурное «нет» — и выходит, что крестоносцы самым безбожным образом отказываются подсобить португальцам во взятии Лиссабона. Мавры довольно посмеиваются с крепостных стен, а отменивший реконкисту корректор отправляется бродить по городу, смакуя диверсию.

Преступление скоро обнаруживается, но никакого особого наказания за ним не следует — больше того, Раймундо получает неожиданное предложение написать собственную «Историю осады Лиссабона», где крестоносцы на самом деле ответили на просьбу португальцев не кивком, а высоко задранным, отрицательно болтающимся из стороны в сторону подбородком. Особа, уста которой озвучивают это провокационное предложение, еще неожиданней — но во имя сохранения интриги от дальнейших подробностей мы воздержимся.

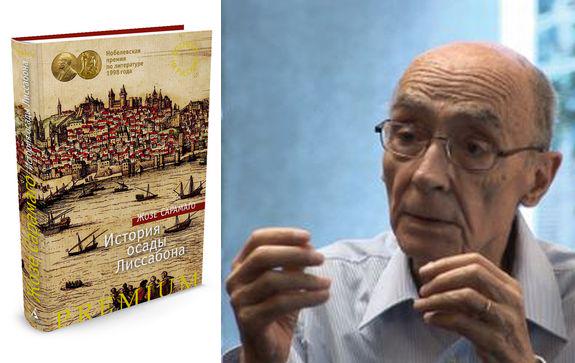

«История осады Лиссабона» была переведена десять лет назад, а написана и того раньше — в 1989-м — еще до Нобелевской премии и точнехонько перед титульными для Жозе Сарамаго «Слепотой» и «Евангелием от Иисуса». Четверть века, которая понадобилась роману, чтобы добраться до русскоязычного читателя — как и полочка, на которой «История…» осела в шкафчике авторской библиографии, — нашептывают, что это «необязательный Сарамаго». И было бы чудесно опровергнуть пасквильный шепот, но нынешний «Сарамаго» действительно «необязательный», и сказать об этом нужно сразу — как, впрочем, и о том, что Сарамаго здесь вполне уже состоявшийся, так что поклонникам можно смело приниматься за чтение. А вот для знакомства лучше взять что-нибудь более монументальное — то же «Евангелие…» отлично подойдет.

Разобравшись с организационными моментами, можем и о тексте посудачить: рассказать, например, об уникальном стиле Сарамаго, который кочует из книги в книгу и навевает фантазии об уснувшем на уроке геометрии Фолкнере. Иными словами, пишет Сарамаго длиннющими сложносочиненными предложениями, под занавес которых забываешь, с чего все началось. На резонный вопрос «При чем здесь геометрия?» поспешим ответить, что предложения эти португальский вития будто собирает из словесного конструктора: здесь перемычка, тут шарнирами соединим, а вот тут внахлест пустим. Часто из такой инженерии рождается по-хорошему угловатая, шершавая поэзия, какой баловался Хлебников, но иногда геометрия плавно перетекает в урок труда. А в памяти отчего-то всплывает словосочетание «техническая документация».

На кого за это косо смотреть — на автора или на переводчика — вопрос риторический. Сарамаго никогда не слыл доступным автором — в «Истории…» он, кстати, вновь отказывается от человеческой записи диалогов, скатывая реплики в монолитные абзацы безо всяких тире и вовлекая читателя в игру «угадай, кто сейчас говорит», — но такого языкового Иерихона все-таки избегал. Недружелюбность слога в лучших его вещах обеспечивала усилие физического преодоления материала — словно взбираешься на гору щебня, игриво зыбящуюся под ногами; слог «Истории...» подчас настораживает — будто из щебня торчат коряги да так и норовят оцарапать наши нежные читательские щиколотки. И когда их бинтуешь, со всей отчетливостью понимаешь, в чем главная беда романа.

Уже помянутые добрым словом «Евангелие…» и «Слепота» оказывались более «сюжетными» и, что важнее, «сущностными». В них португалец работал с мифами и создавал притчи — здесь же насвистывает простонародную мелодию да укрывает страницы бесконечными вензелями. Там был стержень, который не отпускал Сарамаго в дальние плавания по волнам лирических отступлений, — а «История…» сама читается как одно большое отступление. Тогда мы вместе с автором, пусть неторопливо, но куда-то двигались — а теперь сидим и слушаем, как он баснословно рассказывает о чем-то занятном, но не слишком существенном. И вроде фирменная ирония на месте, и привычных антиклерикальных колкостей хватит на три анафемы, и сам Жозе, мягко говоря, собеседник неглупый и отлично понимает, что и зачем пишет, — но поди ж ты, читается все это со скрипом. Подмечаешь, как ловко сплетается прошлое с настоящим, как современный корректор пьет чай в кондитерской, а стародавний муэдзин в это же время взывает к прихожанам с высоты минарета, — и очень хочется восхититься, но как-то не получается. Саморазоблачение притаилось странице на семидесятой: роман этот как листья салата, «сбрызнутые <…> влагой несравненной утренней свежести, или каплями росы, что, впрочем, одно и то же и повторено здесь ради чистого удовольствия написать это и произнести».

Так что если вам такие эфемерные приправы по вкусу, то и удовольствие, вслед за автором, получите. В конце концов, классик — на то он и классик, чтобы даже походя оброненная шутка не била совсем уж мимо цели, а эта шутка написана со знанием дела и своего читателя найти должна. Проверить, вы ли это, можно с помощью лакмусового отрывка — почитайте и проверьте: как там ваши щиколотки?

Жозе Сарамаго. История Осады Лиссабона / пер. с португальского А. Богдановского. - М.: Азбука, 2016

Сказал корректор: Этот значок вымарки, по-латыни — делеатур, ставится, как явствует из самого названия, когда надо убрать, удалить, уничтожить отдельную букву или целое слово. Напоминает змею, которая укусила себя за хвост, да тут же и раскаялась. Верно подмечено, господин автор, ведь и в самом деле — как бы ни опротивела жизнь, перед шагом в вечность даже змея призадумается. Покажите, пожалуйста, еще раз, только медленно, как вы это делаете. Да вот так, это же очень просто, ничего не стоит наловчиться, кто смотрит невнимательно, решит, что моя рука рисует порочный круг, но нет, видите, я не оборвал движение в той точке, откуда начал, а пошел вбок, внутрь, и теперь поведу вниз, пока не пересеку нижнюю часть кривой, так что вам покажется, будто это всего-навсего заглавная Q. Жалко, рисунок обещал больше. Удовольствуемся иллюзией сходства, и, выйдя на философское обобщение, скажу вам, господин автор, как на духу, что если есть в жизни хоть что-то интересное, то это именно различия. Какое отношение это имеет к издательской корректуре. Господа авторы витают в заоблачных высях и не тратят драгоценную мудрость на всякую ерунду, вроде увечных, калечных, переставленных букв, как определяли мы их во времена ручного набора, когда различие и ошибка значили одно и то же. Признаю, что правлю не по правилам, строчу свои каракули как бог на душу положит, доверяю проницательности наборщиков, боковой ветви славного эдипова племени провизоров, способных разгадать на рецепте даже то, что еще не написано. А потом — корректорам, приходящим на помощь. Ну да, вы ведь наши ангелы-хранители, вам мы вверяем свой труд, и вот вы, к примеру, напоминаете мне мою трепетную матушку, которая в детстве причесывала и перечесывала меня снова и снова, чтобы пробор был как по линеечке. Спасибо за сравнение, но если ваша матушка уже покинула этот мир, хорошо бы вам теперь самому взяться за совершенствование, всегда ведь наступает день, когда исправление должно идти вглубь. Исправлять-то я исправляю, но справляюсь с наибольшими трудностями быстро и легко — просто пишу одно слово поверх другого. Это заметно. Отчего такой неприязненный тон, ведь в пределах своей компетенции я делаю, что могу, а кому на свете удается сделать, что может. Большего от вас никто и не требует, особенно если — как в вашем случае — отсутствует вкус к переменам, удовольствие от новизны, тяга к правке. Авторы правят бесконечно, мы никогда не бываем довольны. Что же вам еще остается, если учесть, что совершенство обитает исключительно в горних высях, но наша правка — это дело другое, непохожее на ваше. Не хотите ли вы сказать, что секте корректоров нравится то, что она делает. Нет, так далеко я, пожалуй, не решаюсь зайти, все же это зависит от призвания, а корректор по призванию — это неизученный феномен, но все же в тайная тайных души мы, корректоры, весьма сладострастны. Первый раз слышу о таком. Каждый новый день приносит новые горести и радости, а кроме них, дает нам полезные уроки. Основываетесь на собственном опыте. Вы про уроки. Я про сладострастие. Разумеется, на собственном, должен же у меня быть хоть какой-то, но наблюдения за другими людьми учат морали не менее основательно. Применив этот критерий к иным писателям прошлого, увидим, что они и корректоры были великолепные, стоит лишь вспомнить гранки романов Бальзака, например, какой же это ослепительный фейерверк исправлений и добавлений. Упомяну, дабы не обойти молчанием отечественные примеры, что наш, тутошний Эса делал то же самое. Мне пришло в голову, что и Бальзак, и Эса стали бы счастливейшими из смертных, окажись они перед компьютером, ведь на нем так удобно вставлять, переставлять, убирать, восстанавливать слова и менять местами целые главы. Но мы, читатели, никогда бы в таком случае не узнали, по каким путям они шли, в каких дебрях блуждали, прежде чем их мысль облеклась в определенную и окончательную форму, если, конечно, таковая вообще бывает на свете. Ну-ну-ну, важен в конечном счете лишь результат, и нам мало чем пригодятся сомнения и пробы Данте или Камоэнса. Вы, господин автор, рассуждаете как человек современный, человек практический, человек, живущий уже в двадцать втором веке. А скажите-ка лучше, у других корректурных знаков тоже есть латинские названия, как у этого делеатура. Если даже есть или были, я о них ничего не знаю, не прижились как-то или звучали так замысловато, что язык сломаешь, а потому исчезли. Во тьме времен. Простите, что возражаю вам, но я бы не стал употреблять это выражение. Потому, вероятно, что это клише. Вовсе нет, клише, штампы, устойчивые словосочетания, расхожие выражения, общие места, присловья и поговорки могут звучать свежо и неожиданно, просто надо уметь правильно пользоваться ими — такими, каковы они были и каковы стали. Почему же в таком случае вы не сказали бы во тьме времен. Потому что тьма времен рассеялась, когда люди начали писать или, повторяю, править написанное, ибо это другой уровень совершенства и преображения. Хорошо сказано.

Вот и мне так кажется, и главным образом потому, что сказано впервые, повторение было бы уже не столь удачно. Превратится в банальность. Или в трюизм, выражаясь по-ученому. В ваших словах мне чудится некий горький скептицизм. Скорее уж скептическая горечь. Разница невелика. Невелика, но существенна, обычно писатели чутко улавливают такие различия. Значит, я неловок и нечуток, а вернее, тугоух. Простите, я сказал без умысла. Что вы, я хоть и нечуток, но не столь уж чувствителен, так что продолжайте, но сперва скажите, откуда этот скепсис или, если угодно, горечь. Окиньте мысленным взором корректорские будни, господин автор, вдумайтесь, какая это трагедия — по два, три, четыре, по пять раз читать книги. Которым и одного-то раза много. Прошу заметить, столь ужасные слова произнес не я, ибо хорошо знаю свое место в мире литературы, а сам хоть и сладострастник, но сладострастник, преисполненный уважения к. Не вижу тут ничего ужасного, но мне показалось, что в концовку вашей фразы, столь красноречиво оборванной, мои слова просто напрашиваются. Хотите увидеть — отправляйтесь к авторам, подстрекните их полуфразой моей и полуфразой вашей и услышите в ответ знаменитую басню про Апеллеса и сапожника, который указал художнику на неправильно выписанный башмак, а потом, убедившись, что упущение исправлено, немедля высказался и по поводу анатомии колена. Вот тогда и произнес рассерженный такой дерзостью Апеллес свои бессмертные слова, попросив его судить не свыше, так сказать, пределов своей компетенции. Дело известное, кому же понравится, когда к нему в дом заглядывают через забор. В данном случае Апеллес был прав. Может быть, но лишь до тех пор, пока не взглянет на полотно человек, сведущий в анатомии. Удивительный вы все же скептик. В каждом авторе сидит Апеллес, но искушение стать сапожником чрезвычайно распространено среди людей, и, в конце концов, только корректор знает, что правка — это работа, которая не иссякнет в мире никогда. А часто ли вас, пока работали над моей книгой, охватывало такое искушение. Возраст уж тем хорош, впрочем тем и плох, что смиряет наши порывы, и даже самые сильные искушения теряют свою остроту и не требуют, чтоб им уступили безотлагательно. Иными словами, вы заметили погрешность по части обуви, но смолчали. Нет, скорей уж — не высказался по поводу неправильно нарисованного колена. Вам понравилось. Понравилось. Как-то не слышится восторга в ваших словах. Да и в ваших, признаться, тоже. Это тактика, ибо автор, чего бы ему это ни стоило, должен изображать скромность. Скромность должна быть присуща корректору, но если однажды он позволит себе отринуть ее, то тем самым вынудит себя стать верхом совершенства в образе человеческом. Приглядитесь к этой фразе — себе, себя, быть присуща; согласитесь, это нехорошо, громоздко и коряво. В речевом потоке вполне простительно. Может быть, но непростительна скупость вашей похвалы. Хочу напомнить, что корректоры — люди исключительно трезвомыслящие и всего-всего навидавшиеся и в жизни, и в литературе. В свою очередь хочу напомнить, что моя книга — это история. Да, по классической жанровой классификации следовало бы определить ее именно как исторический труд, и, хоть и не хочется снова перечить вам, дорогой автор, возьму на себя смелость заявить — все, что не жизнь, то литература. Ис- тория тоже. История прежде всего, только не обижайтесь. А живопись, а музыка. Музыка сопротивляется с момента своего появления на свет, бьется, мечется туда-сюда, хочет освободиться от слова, оттого, полагаю, что завидует ему, но неизменно приводится к покорности. А живопись. А живопись — вообще не более чем литература, созданная кистью. Надеюсь, вы не забыли, что человечество начало рисовать задолго до того, как научилось писать. Знаете поговорку — за неимением гербовой пишут на простой, а иными словами, если не умеешь писать — рисуй, как делают дети. Ваши слова значат, что литература существовала еще до своего рождения. Именно так и в точности как человек, который существует, еще не став существом. Своеобразный взгляд. Да нет, дорогой автор, еще царь Соломон, живший столько лет назад, утверждал, что нет ничего нового под солнцем, и если это признавалось даже и в те отдаленнейшие времена, что уж говорить сейчас, по прошествии, если мне не изменяет моя энциклопедическая память, тридцати веков. Забавно, вот спроси меня — историка, между прочим, — так вот, внезапно, в лоб, что там было столько лет назад, я, пожалуй, не вспомню. Такое уж свойство у времени, оно бежит, а мы не замечаем, ибо погружены в наши повседневные заботы, а потом вдруг спохватываемся и восклицаем: Господи, вот ведь как время-то бежит, уж три тысячи лет прошло, а царь Соломон еще жив. Сдается мне, вы ошиблись со своим призванием, вам бы философом быть или историком, есть у вас для этих ремесел нужные качества. Образования не хватает, а куда ж человеку податься без образования, спасибо уж и на том, что, придя в этот мир хоть и с недурными наследственными свойствами, но бревно бревном, я все же потом самую малость пообтесался и усвоил кое-какие начатки того-сего. Можете считать себя примером самоучки-самородка, достигшего успеха благодаря собственным благородным усилиям, и стыдиться тут совершенно нечего, в былые времена общество гордилось такими. Былые времена быльем поросли, развитие остановилось, на самоучек ныне смотрят косо, длить бытие в этом статусе позволено лишь тем, кто сочиняет стихи и забавные истории, им повезло, а вот я, признаюсь вам, никогда не тяготел к литературному творчеству. Нет, все же вам, знаете, прямая дорога в философы. Ваш юмор, господин автор, так искрометен и тонок и во всем так главенствует ирония, что я не понимаю, почему вас понесло в историю, это ведь такая серьезная и глубокая дисциплина. Ироничен я только в реальной жизни. Мне отчего-то определенно кажется, что история — это не реальная жизнь, а так, литература, и ничего больше. Но история была реальной жизнью в те времена, когда ее еще нельзя было назвать историей. Вы уверены. Ей-богу, вы просто вопрошание на двух ногах и сомнение о двух руках. Только головы и не хватает. Всему свой черед, мозг был изобретен в последнюю очередь. Вы настоящий ученый. Дорогой мой, не надо преувеличивать. Хотите взглянуть на последнюю вычитку, которую мы называем сверкой. Да нет, пожалуй, это ни к чему, авторская правка внесена, а прочее — это рутинное корректорское дело, вам его и вверяю. Благодарю за доверие. Оно вполне заслуженно. Так, значит, вы, господин автор, полагаете, что история и реальность — это. Полагаю. Вы хотите сказать, что история некогда была реальной жизнью. Даже не сомневайтесь. Что было бы с нами, не будь изобретен значок вымарки, вздохнул корректор.

Он проснулся, когда отличие ночи от рассвета, едва обозначившись в восточной оконечности неба, заметно было бы лишь глазу, тысячекратно превосходящему зоркостью тот, что дарован природой. Муэдзин всегда, и зимой и летом, просыпался в этот час вместе с солнцем, не нуждаясь ни в каких приспособлениях для измерения времени, довольно было, чтобы почти неуловимо изменилась темнота в комнате, чтобы кожи на лбу еле заметно коснулось предчувствие света, подобное легчайшему дуновению, скользнувшему вдоль бровей, или ласке первых, почти неощутимых прикосновений, искусством которых — тайным, не сравнимым ни с чем — владеют, как он знал или верил, одни только красавицы-гурии, ожидающие правоверных в мусульманском раю. Тайна же, а также непостижимое чудо — в том, что эти красавицы наделены волшебным свойством возвращать себе утраченную невинность, и в этой их бесконечной способности восстанавливать девственность, едва ее утратив, и заключается, надо думать, высшее блаженство жизни вечной.