Текст и коллаж: ГодЛитературы.РФ

г. Москва март 2017 г.

Портал ГодЛитературы.РФ

Конкурс «Страшная комната, или Паустовский в жанре хоррор»

Дорогие читатели! Вы радовали нас своими «курортными романами», угощали «гоголем-моголем» любимых писателей, читали всем миром «Евгения Онегина». Стоит ли останавливаться на достигнутом?! Предлагаем новый творческий конкурс. На этот раз будем ждать от вас истории, от которых леденеет в жилах кровь.

Но для начала откройте «Повесть о жизни» Константина Паустовского, главу «Пламенная Колхида». Паустовский всем известен и общепризнан как тонкий лирик, точный стилист, признанный классиком еще при жизни. Но здесь автор рассказывает, как проводит едва ли не самую страшную в своей жизни ночь — в гостинице, в комнате в мансарде… Что за ужасный человек появляется там ровно в три часа сорок минут? Да и человек ли он? Что тут на самом деле — а что мерещится?

Предлагаем читателям не пытаться заснуть (все равно страшно же) — а написать продолжение этой истории. То ли разгадав загадки Паустовского — то ли загадав новые.

САМОЕ СТРАШНОЕ ИЗ «ПЛАМЕННОЙ КОЛХИДЫ»

«Сердце у меня зазвенело и забилось в висках. Я увидел, как на краю люка медленно появились мясистые пальцы, — сначала от правой, потом от левой руки. Пальцы вцепились в края люка. Там, на чердаке, был человек.

В свете лампы я видел на пальцах этого человека черные редкие волосы и синие выпуклые ногти.

Пальцы сжались. Очевидно, кто-то лежа подтягивался на них. В отверстии люка появилась голова человека. До сих пор я помню его лицо. Ничего более тупого и зловещего я до тех пор не видел в жизни и, должно быть, не увижу никогда.

Обрюзгшее его лицо показалось мне огромным. Оно было чисто выбрито. Человек медленно и спокойно двигал губами, будто жевал.

Наши глаза встретились, и я понял, что это — смерть…»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

К участию в конкурсе допускаются тексты, написанные на русском языке, размером до 5000 знаков с пробелами.

Тематика представленных текстов должна соответствовать или перекликаться с заявленной темой конкурса: рассказ в жанре хоррор, написанный при этом в традициях самого Паустовского.

Работы на конкурс принимаются по электронной почте на адрес konkurs@godliteratury.ru. В теме письма необходимо указать: конкурс «Страшная комната».

В письме и во вложении с рассказом следует указать:

- название рассказа

- имя автора

- место проживания

- телефон для связи.

Текст может быть подписан псевдонимом; организаторы конкурса гарантируют сохранение в тайне подлинного имени автора и его координат в случае выраженной автором просьбы.

По ходу проведения конкурса отдельные работы могут быть опубликованы на сайте ГодЛитературы.РФ.

Жюри оставляет за собой право снимать представленные произведения с конкурса как не соответствующие его тематике и нарушающие этические или правовые нормы. Жюри исходит из «презумпции подлинности»: присылая текст, участник конкурса тем самым подтверждает и гарантирует, что является его автором.

На сайте будет опубликован список работ, присланных на конкурс (автор, название, место проживания), который будет обновляться по мере поступления рассказов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Публикация условий конкурса — март 2017 года.

Прием конкурсных работ — до 5 мая 2017 года (до 23:55)

Анализ присланных работ, заседание жюри, формирование шорт-листа — май 2017 года

Читательское голосование за лучший рассказ из шорт-листа, опубликованного на сайте ГодЛитературы.РФ, — с 15 до 28 мая (до 23:55) 2017 года

Подведение итогов, определение финалистов по мнению жюри/читательского голосования и публикация их фамилий на сайте ГодЛитературы.РФ — в канун 125-летия К. Г. Паустовского — 30 мая 2017 года

Награждение победителей конкурса в Москве в рамках Книжного фестиваля на Красной площади 3—6 июня 2017 года. Дата и время будут объявлены дополнительно.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Полина Дашкова, писатель — председатель жюри

Анжелика Дормидонтова — директор музея — Центра К. Г. Паустовского в Кузьминках

Клариса Пульсон — независимый книжный обозреватель, литературный критик

Владислав Куликов — писатель, специальный корреспондент отдела общественной безопасности и права «Российской газеты»

Координатор конкурса — Альбина Драган, редактор соцсетей портала ГодЛитературы.РФ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРИЗЫ КОНКУРСА

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Москве в рамках Книжного фестиваля «Красная площадь».

Победителей конкурса ждут поездка в Дом-музей Паустовского в Тарусе, профессиональная фотосессия на Красной площади и книги с автографами известных писателей от издательства ЭКСМО.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

Спецпроект «Российской газеты» — портал ГодЛитературы.РФ.

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА:

Московский литературный музей — Центр К. Г. Паустовского

Издательство «АСТ-ЭКСМО».

СОГЛАСОВАНО:

Визель Михаил Яковлевич — шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ

Юферова Ядвига Брониславовна — автор идеи конкурса, председатель оргкомитета, заместитель главного редактора «Российской газеты», руководитель проекта «Портал ГодЛитературы.РФ»

Скачать отсканированное Положение о конкурсе «Страшная комната, или Паустовский в жанре хоррор» в виде картинки .jpg

«ПЛАМЕННАЯ КОЛХИДА»

Полная версия рассказа

Деревянная гостиница в Поти пошатывалась и потрескивала, будто от землетрясения.

Низенький и толстый заведующий гостиницей Васо – престарелый гуриец – очень сердился на жильцов, если они шумно сбегали с лестницы да еще при этом напевали модную в то время песенку:

Мы на лодочке катались, —

Золотистый-золотой.

– Зачем прыгаешь, как дикий кабан, кацо! – кричал старик. – Крыша свалится на голову, – что будешь делать без крыши и головы?

Вспыльчивый Васо вечно препирался с такими же вспыльчивыми жильцами. Скандалы возникали внезапно, как взрыв. Они обыкновенно начинались на ломаном русском языке, потом, разгоревшись до высокого накала, переходили на грузинский, а заканчивались таким бешеным потоком щелкающих и чмокающих звуков, что в этом яростном клекоте терялись последние признаки какого бы то ни было языка.

Скандалы стихали так же внезапно, как начинались, будто с размаху захлопывалась непроницаемая дверь.

Над конторкой у Васо были приколоты кнопками к стене открытки с «Типами старого Тифлиса». То были рисунки неизвестного, но безусловно талантливого художника.

Открытки эти Васо решительно отказывался продавать. Он развесил их ради удовольствия.

На одной из открыток был изображен, между прочим, круглый, стриженный ежиком и сердитый старик, очень похожий на Васо.

Широкие серые шаровары Васо, стянутые у щиколотки, раздувались на нем пузырями. На шаровары были натянуты белые носки на розовых подвязках. Кавказский поясок с серебряным набором свободно лежал на животе у Васо и во время крикливых скандалов подскакивал, как бы участвуя в перебранке.

Тотчас после моего приезда Васо вошел ко мне в номер с огромной пухлой книгой для записи постояльцев.

Он начал вписывать меня в эту книгу красивой грузинской вязью и сердито спросил:

– Зачем в Поти приехал?

Я объяснил ему, что приехал в Поти для работы над книгой об осушении колхидских болот. Васо почему-то начал сердиться.

– Что ты поешь мне про болото, кацо! – закричал он. – Ты говори сразу, зачем приехал?

Я повторил, что приехал изучать осушение Колхидской низменности.

– Ты думаешь, я не знаю, зачем ты приехал? – еще громче закричал Васо. – Ты думаешь, что я старый ишак и поверю, что ты приехал копать болота. Говори правду, смотри мне прямо в глаза, – или не будет тебе комнаты в гостинице!

Васо швырнул мне обратно мое удостоверение. Начинался очередной скандал. Пришла задыхающаяся старуха – жена Васо. Она сложила на груди руки, с мольбой посмотрела на меня и укоризненно покачала головой:

– Такой хороший человек, а старика обманываешь.

– Он не хочет сказать правду, – кричал Васо. – Упрямый, как буйвол. Разве он приехал ограбить банк, что не хочет сказать. Я тебя не выдам, кацо. Спроси у каждого человека в Поти, – он тебе скажет, выдавал ли я кого-нибудь или нет. Как ты смеешь так на меня думать!

Прибежала дочь Васо – молодая женщина с копной таких жестких волос, будто она носила черный и спутанный проволочный парик.

– Ты не смеешь так на меня думать! – кричал Васо. – Когда свели коней у Нонашвили, разве я выдал парней из Супсы! Ага, ты не знаешь, кто их выдал! Ты не знаешь! У тебя нету совести, чтобы сознаться перед старым человеком.

Мне надоел этот непонятный скандал.

– Я пойду, наконец, в милицию, – сказал я, стараясь перекричать Васо.

Тогда дочь его схватила меня за плечи и зарыдала.

– Нет! – закричала она. – Он наговаривает на себя. Он совсем не знает, кто украл лошадей. И никогда не знал. Он не виноват. Если вы пойдете жаловаться в милицию, я вырву у себя волосы на голове и брошусь в Риони. Скажите ему правду, зачем вы приехали, и он успокоится. И будет конец.

Васо сел на стул и начал желтым платком вытирать мокрую шею. Он дышал со свистом, как астматик. После шеи он начал яростно тереть платком седую потную грудь.

– Вот видите, что вы делаете, – прокричала дочка Васо. – У вас не сердце, а железо.

– Ну хорошо, батано, – примирительно сказала жена Васо. – Я сама скажу, зачем вы приехали в Поти. Я уже догадалась.

– Что вы догадались? Чего вы от меня хотите? – спросил я оторопело.

У меня голова шла кругом.

– Вы фотограф! – радостно воскликнула она. – Вы будете снимать людей на базаре. Только я не вижу у вас картины.

– Какой картины? О чем вы говорите?

– Ха, ха, он не знает! – сказала дочь. – Как же вы без нее будете работать?

Она стремительно рванула за пояс и повернула вокруг своей талии пеструю юбку, – в пылу скандала юбка у нее сама по себе сбилась назад.

– Где же ваша картина с отрезанной головой? – повторила она. – Где? Или вы собираетесь снимать на пляже всяких голых девчонок, которым я когда-нибудь выцарапаю глаза вот этими руками.

Тогда я догадался, о какой картине она кричала. Сколько раз я видел около уличных фотографов облупленные холсты с изображением жгучего черкеса с кинжалом. Он сидел, подбоченясь, на гнедом кабардинце. Голова у этого наездника била вырезана начисто. В отверстие от головы каждый снимающийся мог засунуть собственную голову и выйти «на фотографии лихим джигитом. Внизу под конем была надпись: «Хаз-Булат удалой быстро едет домой».

– Я не фотограф! – простонал я в отчаянии.

– Так кто ж ты такой? – зашипел Васо, поднял книгу записей и в сердцах швырнул ее на стол. – Зачем ты приехал в Поти? Делать фальшивые деньги?

– Я знаю! – радостно закричала дочь Васо. – Я знаю, отец. Он приехал на базар.

Шум сразу стих. Все смотрели на меня выжидательно и с радостным изумлением.

– Да, если хотите, то я приехал на базар, – сознался я. Другого выхода у меня не было.

– Ай, нехорошо как поступаешь, – сказал Васо усталым и умиротворенным голосом. – Что ж ты молчал, как глухонемой. На базар так на базар. Так и запишем. Живи теперь, сколько хочешь. Ай-ай, как ты меня напугал!

Васо ушел с женой и дочерью успокоенный и просто счастливый. А вечером кто-то, очевидно дочь Васо, поставил мне на стол консервную банку с несколькими толстыми бордовыми розами.

Так началось мое, в дальнейшем совершенно безоблачное, знакомство с Васо. Он оказался хотя и неслыханно вздорным, но добродушным и ленивым стариком.

Уезжая в Колхиду, в Поти, я, как всегда, представлял себе этот город привлекательнее, чем он был на самом деле. Издали он казался мне затененным от жгучего солнца старыми и разлапистыми ореховыми деревьями и мимозами. Они распространяли, как нарядные женщины, сладкий и вянущий запах духов.

В Поти я понял, как неверны и опасны для правильного восприятия жизни наши общие представления. Ничего подобного тому, чего я ждал, в Поти не было, за исключением мимоз. Но зато в Поти был большой порт, где, бурля малахитовыми водопадами, долго разворачивались грузовые пароходы. Они приходили сюда за марганцевой рудой.

Бетонные массивы портовых причалов, раскалившись на солнце, пахли засохшими крабами.

В город из порта (город лежал за рекой Риони) ходил тесный старый трамвай. Удивительно было, как он не сгорал от солнцепека во время каждого медленного рейса и как пассажиров не хватал солнечный удар.

Потийские (колхидские) болота тянулись от самого города до отдаленных Гурийских гор. К полудню эти болота, казалось, закипали, обволакиваясь паром, и кипели до вечера.

Река Риони – желтая, как кизяк, неслась среди этих болот с непостижимой быстротой. Она все время пыталась перелиться через плоские берега и затопить город.

Риони весь завивался воронками и водоворотами. Падение в него грозило неизбежной гибелью. Даже переходить Риони по мосту было немного страшно. Низкие городские дома весь день перегревались на солнце. Веера молодых пальм, насаженных вдоль улиц, не давали тени. Тяжелые классические розовые розы цвели в палисадниках и засыпали мостовые грудами быстро желтеющих лепестков.

Весь день из домов сочился чад жареного лука и баранины и запах кислого вина.

Тех читателей, которые хотят составить себе более ясное представление о Поти, я мог бы отослать к своей книге «Колхида», если бы сам не понимал, что в книге этой Поти изображен несколько приукрашенным. Таким я увидел этот город, и тут уж я ничего не могу поделать. Я не могу изменить свою способность видеть.

Временами Поти казался мне тропической каторгой, чем-то вроде Новой Каледонии, особенно, когда слепящий блеск моря и неба погружал его в оцепенение.

Часто гнетущая тишина потийских дней прерывалась отдаленным, быстро нараставшим гулом грозы. Стена ливня набегала на город со стороны моря под неистовый гомон лягушек.

Ливень обрушивался зловещей темнотой и занавесами воды. Пар подымался над крышами.

Но ливень быстро уходил в сторону гор. Нигде в жизни я не видел таких ультрамариново-синих и прозрачных луж, как те, что оставались на улицах Поти после этих скоропалительных ливней.

Я каждый день ходил в Колхидстрой. Там главный инженер Нодия – человек шумный, но рассудительный – знакомил меня с работами по созданию в Колхиде советских субтропиков.

Изредка Нодия устраивал в духанах маленькие ужины и любил говорить во время этих ужинов витиеватые тосты. «К нам, – говорил он, – приехал академик, «золотое перо». Он напишет о Колхиде свою лебединую песню».

Я не мог опровергать Нодию, – он был так добродушен, что язык не поворачивался возражать ему. К тому же я понимал, что «академик», «золотое перо» и «лебединая песня» – это только обязательные цветы застольного красноречия.

В Поти я познакомился с молодым инженером-грузином. Он вошел в «Колхиду» под именем Габунии.

Если бы мне понадобилось описать его в двух словах, то я бы сказал, что в нем яснее всего были видны черты скептика и поэта. Эти, как бы враждебные друг другу черты, жили совершенно слитно в этом немногословном и мягком человеке.

Больше всего в нем привлекало меня редкое свойство сближать свою огромную начитанность с повседневной окружающей жизнью, со своей работой в Колхиде (Габу-ния руководил проведением канала в Чаладидах), с разнообразными людьми, событиями в стране и течением своей личной жизни.

Читал ли он Страбона или Монтеня, статьи профессора Краснова о субтропиках или стихи Бараташвили, путешествия Вамбери или «Корабль «Ретвизан» Григоровича, Блока или «Тропическую природу» Уоллэса, – во всем он находил мысли, отвечающие его сегодняшним интересам.

Я считаю, что встреча с ним была самым плодотворным событием во время поездки в Колхиду. Она помогла мне узнать Колхиду в той – несколько острой и резкой – новизне, какая была необходима, чтобы представить себе недалекое будущее этой земли.

Габуния возил меня в Чаладиды. Там я впервые увидел джунгли. Понадобилась все же сила воли, чтобы не заболеть «болезнью джунглей». Не я придумал эту болезнь. Она существует в действительности, хотя подвержены ей далеко не все люди, попавшие в джунгли.

Болезнь джунглей – это внезапно завладевающее вами очарование этих непроходимых зарослей (в них почему-то мало птиц) с их дурманящим душным воздухом, с коричневой землей, безмолвием, могучими лианами, стоячими реками, подернутыми дымком зноя, чавканьем диких кабанов и постоянным ощущением, что где-то рядом живут нераскрытые тайны. И даже, несмотря на то, что этих тайн на самом деле нет, вы все же находитесь в постоянном ожидании чего-то нового и неиспытанного.

С Габунией мы иногда по вечерам ездили на трамвае из Поти в порт, в безлюдный ресторан на молу и долго сидели, слушая, как шумели волны, разбиваясь о массивы, и смотрели, как, мигая огнями, подходили к Поти из открытого моря неизвестные пароходы.

И Габуния однажды сказал, как бы сообщая мне дружескую тайну:

Мы с тобою, муза, быстроноги.

Любим ивы вдоль большой дороги,

Свежий шум дождя, а вдалеке

Белый парус на большой реке.

Этот мир такой большой и строгий,

Что нет места в нем пустой тоске…

– Быстроногая муза, – повторил он. – Хорошо?

– Хорошо, – согласился я.

– Самая быстроногая муза – это муза Пушкина. Он замолк, наклонился над стаканом вина, и я подумал, что передо мной сидит большой поэт. Он не написал ни строчки стихов, но – все равно – отдаленной, но явной поэзией была полна его жизнь и его работа.

Пароходы входили в порт. Их огни колебались на волнах. Мне всегда казалось, что эти огни особенно ярки оттого, что они прошли через обширные пространства морского воздуха и как бы впитали в себя его чистоту.

– Если человек чувствует пространство, – сказал однажды Габуния, – то он уже счастлив. Это – высокое и благородное чувство. Но, к сожалению, оно не так часто навещает нас. А жаль!

И я в десятый раз начал гадать, – кто же этот мой собеседник со спокойным, а временами грустным и насмешливым лицом. Поэт, инженер или просто привыкший думать обо всем человек.

Начальник Колхидстроя Нодия со свойственной ему трезвостью считал Габунию чудаком. Он объяснял его чудачества (склонность к философии и поэзии) тем, что Габуния малярик. Эта болотная лихорадка притупляет у человека чувство действительности и вызывает в мыслях некоторый беспорядок.

Но как инженера Нодия очень ценил Габунию за смелость, упорство и находчивость. Все работники Колхидстроя с восхищением говорили о том мужестве, больше похожем на героизм, с которым Габуния спас строительство от разрушения, когда во время ливней вода хлынула на Колхиду с окрестных гор. Но об этом я не могу рассказывать второй раз, так как уже рассказал в своей книге «Колхида».

Однажды я объезжал с Нодией осушительные работы. Мы ездили по Колхиде в старомодной пароконной коляске, так называемом «ландо».

В местечке Нотанеби нас застигли проливные дожди. Мы застряли и три дня провели в дощатом тесном доме у приятеля Нодии, старого учителя-мингрела. С утра до ночи стол ломился от еды и вина, – от лобио, сациви, жареной рыбы локо, шашлыков, сыра «Сулгуни», купатов, глиняных горшочков с тушенным в острых пряностях мясом (пети), от водки «Чача» и терпкого лилового вина «Изабелла». Если это вино случайно попадало на руки, то стягивало пальцы. Должно быть, в нем было много винной кислоты.

Все время, свободное от еды, Нодия или спал, или азартно играл с хозяином в нарды.

Мне дали, чтобы я не скучал, растрепанный журнал «Паломник» за 1889 год. Я, лежа на тахте, прочел его почти целиком. Там были статьи о Палестине, пещере в Вифлееме, где родился Христос, о монастырях на старом Афоне и Синайском полуострове и благочестивые биографии разных седобородых патриархов, митрополитов, экзархов и католикосов.

Когда дожди стихли, мы проехали в Батум, где у Нодип были какие-то важные дела. В Батуме мы заночевали. Нодия остановился у своих друзей, мне же было неловко стеснять чужих людей, и я провел ночь в гостинице. Это, пожалуй, была одна из самых страшных ночей в моей жизни.

Лил тяжелый дождь. Свободных комнат в гостинице не было, а идти под проливным дождем в другую гостиницу мне не хотелось. Администратор гостиницы вел себя странно. Он сказал, что у него, правда, есть одна комната, но он не решается поселить меня в ней.

– Почему? – спросил я.

– Да как сказать, – ответил он нерешительно. – Эта комната не совсем плохая, но… неудобная. Это единственная в гостинице комната на мансарде. Под самой крышей. Лестница очень крутая и узкая, деревянная, и ведет только в одну эту комнату.

Швейцар, слушавший наш разговор, что-то быстро и недовольно сказал по-грузински администратору. Тот почмокал губами, покачал головой и повторил, что, пожалуй, мне не стоит ночевать в этой комнате.

– Почему? – снова спросил я.

– Не знаю… Не могу сказать, кацо. Мы не любим пускать в эту комнату постояльцев.

Швейцар снова что-то сказал администратору и испуганно посмотрел на меня.

– В чем же дело? – спросил я. – Значит, есть для этого какая-нибудь причина?

– Там один человек недавно сошел с ума.

– Не каждый же, кто там живет, сходит с ума.

– Ну, все-таки… – уклончиво ответил администратор.

Тогда вмешался швейцар.

– Он сошел с ума ночью, – сказал он вполголоса, – я хорошо помню, было сорок минут четвертого, когда он в первый раз закричал.

– Это было очень страшно, – добавил администратор, – Особенно, когда он закричал второй раз. Он выскочил из комнаты, сорвался с лестницы, упал и сломал себе руку. Он ничего не мог сказать, что с ним случилось.

– Ничего особенного в этом я не вижу, – сказал я. – Не ночевать же мне на улице. Покажите мне эту комнату.

Администратор поколебался, взял ключ, и мы поднялись на третий этаж. С площадки третьего этажа шел вверх еще один пролет каменной лестницы. Он заканчивался маленькой глухой площадкой.

С площадки подымалась к чердаку узкая деревянная лестница, похожая на стремянку. Лестница эта упиралась в дверь, выкрашенную охрой.

Администратор долго не мог открыть эту дверь, – ключ заедал в замке и не поворачивался.

Наконец он открыл дверь, но, прежде чем войти, нащупал в комнате, не переступая порога, выключатель около притолоки и зажег свет.

Я увидел комнату с железной койкой и одним стулом. Больше в комнате ничего не было. Но ничего неприятного в этой комнате я не заметил. Мне только показалось, что единственная, очень сильная электрическая лампочка под потолком слишком выпукло освещает скудную обстановку, – я даже увидел слабую вмятину на подушке от головы. Здесь кто-то, очевидно, недавно ночевал.

– Ничего особенного я не вижу, – повторил я, хотя мне уже стало не по себе от сознания, что эта комната будто наглухо отделена от гостиницы темной лестницей.

– Смотрите сами, – ответил администратор. – Звонка к коридорному нет. Ключ плохо работает. Поэтому лучше не закрывайте дверь.

Он ушел, и только тут я заметил, что в комнате нет окон. Она была похожа на морг – только голые желтые стены и белый потолок.

Я лег, но дверь на ключ не запер. Свет я не погасил. Лампа под потолком мешала уснуть, но мне не хотелось вставать, чтобы погасить ее.

По крыше порывами барабанил дождь. Изредка ветер подвывал на чердаке, в разбитом слуховом окне.

В конце концов я все же уснул. Проснулся я внезапно. Несколько секунд я пролежал с закрытыми глазами, потом потянулся к ручным часам на стуле около кровати. Часы показывали сорок минут четвертого.

Почему-то это время испугало меня. С ним было связано что-то неприятное или опасное. Но что? И вдруг я вспомнил рассказ швейцара, что ровно в это время из этой комнаты закричал человек, когда он сошел с ума.

Я повернулся на спину, и внезапно ледяная дрожь прошла у меня по всему телу от затылка до пяток, – в потолке, над моей головой, был настежь открыт квадратный люк. За ним зияла чердачная темнота.

Люка этого я раньше не заметил. Кто-то открыл его, когда я спал. И открыл изнутри, с чердака.

Я не спускал глаз с люка и говорил себе: «Спокойно. Главное, не волноваться».

Я быстро осмотрел комнату, – в ней никого не было и не могло быть. В ней не мог спрятаться не только человек, но даже сороконожка. Но все-таки… Я осторожно заглянул под кровать. Там тоже было пусто.

Тогда я перевел глаза на черное отверстие люка и заметил, как что-то зашевелилось.

Сердце у меня зазвенело и забилось в висках. Я увидел, как на краю люка медленно появились мясистые пальцы, – сначала от правой, потом от левой руки. Пальцы вцепились в края люка. Там, на чердаке, был человек.

В свете лампы я видел на пальцах этого человека черные редкие волосы и синие выпуклые ногти.

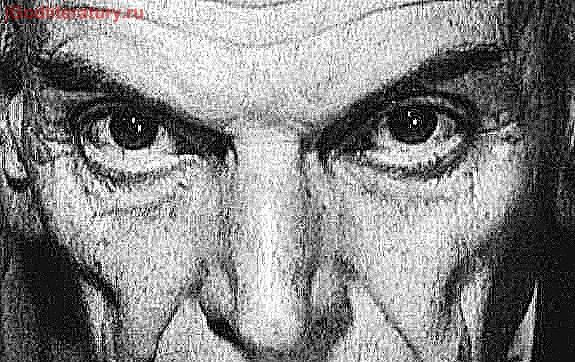

Пальцы сжались. Очевидно, кто-то лежа подтягивался на них. В отверстии люка появилась голова человека. До сих пор я помню его лицо. Ничего более тупого и зловещего я до тех пор не видел в жизни и, должно быть, не увижу никогда.

Обрюзгшее его лицо показалось мне огромным. Оно было чисто выбрито. Человек медленно и спокойно двигал губами, будто жевал.

Наши глаза встретились, и я понял, что это – смерть. Человек смотрел на меня усмехаясь. Он не дрогнул, не сделал ни малейшего движения, чтобы скрыться. Он рассматривал меня, как жертву, примериваясь, вдруг быстро поднялся на руках и опустил одну босую ногу в открытый люк.

Он собирался спрыгнуть, но неосторожно двинулся и заостренный ломик упал на пол, подпрыгнул и покатился к кровати.

Я не помню, как я очутился за дверью. Должно быть, я рванулся со скоростью света. На площадке я закричал и тут же потерял сознание. Должно быть, я закричал так же страшно, как и тот человек, что сошел в этой комнате с ума.

Очнулся я в коридоре третьего этажа. Около меня стоял администратор, швейцар и несколько полуодетых испуганных жильцов. Незнакомый восточный человек в трусах щупал мне пульс. Пахло нашатырем.

Вскоре появилась милиция. У меня хватило сил отвечать на расспросы и даже войти с милиционерами в комнату.

Люк был открыт. Из него свешивалась бельевая веревка. Ломика на полу уже не было.

Милиционеры бросились кружным ходом на чердак, но никого не нашли. Привели сыскную собаку. Она повела милиционеров через разбитое слуховое окно на крышу, оттуда – на крышу соседнего дома, но дальше не пошла.

– Ваше счастье, – сказал мне старший милиционер, – что вы проснулись. Вы имели дело с хитрым и наглым преступником. А в лучшем случае, с сумасшедшим.

Милиционеры опечатали комнату и ушли. Остаток ночи я просидел в вестибюле гостиницы, где на стенах были написаны масляными красками обломки колонн, увитые розами.

Больше всех взволновался Нодия. Мы тотчас же уехали по железной дороге в Поти. Свой экипаж Нодия отправил обратно из Батума.

Но, как известно, злоключения никогда не приходят в одиночку.

На станции Самтреди, где мы пересаживались на поезд в Поти, я заразился сыпным тифом.

В то время на Украине начался голод, и тысячи беглецов оттуда бросились на юг, в Закавказье, в сытные и теплые края. Они запрудили все станции между Зугдидами и Самтреди. Среди них начался сыпной тиф. Его почему-то называли «синим тифом» и говорили, что он дает большую смертность.

Конечно, я не знал, что заразился в Самтреди. Через несколько дней я уехал из Поти в Москву. До Одессы я плыл на старом знакомце «Пестеле» и только в Ялте догадался, что я заболеваю. Там меня настигла резкая, как пули, головная боль. Как сквозь вязкий туман, я помню качку у Тарханкута, пыльную и показавшуюся мне начисто вымершей Одессу и твердую, как железо, верхнюю полку в вагоне.

Потом я уже ничего не помню. Очнулся я ночью в Боткинской больнице в Москве. Я лежал на койке под открытым окном. В окно сильно пахло из сада цветущими липами.

Только в больнице от старого профессора Киреева я узнал, что сыпной тиф – это болезнь крови.

Действительно, мне казалось, что кровь у меня сделалась липкой, как столярный клей, и сгущается все сильнее, особенно к ночи. Тогда она совсем перестает протискиваться сквозь узкие сосуды.

Каждую ночь я пытался бежать от этого тугого, скрипящего в моем теле движения умирающей крови. Но только один раз мне удалось сползти с койки и добраться до распахнутого настежь окна в коридоре. Сестры вблизи не было.

Я стал на колени перед окном, высунул наружу неправдоподобно худую, прозрачную руку и всей тонкой, как будто птичьей кожей этой руки ощутил великолепие ночи – ее равномерно шумящий в липах прохладный ветер, долетавший, очевидно, от звезд, и потрясшую меня до дрожи слабую сырость травы. Должно быть, к вечеру на сад пролился короткий дождь.

Я понимал, что этот запах обещает мне жизнь, выздоровление, глубокую свежесть, будто воздушный душ промывает насквозь мое воспаленное тело.

Я дышал судорожно и хрипло, пока не потерял сознания.

В больнице в меня литрами вливали физиологический раствор, но я почти не чувствовал боли. Меня преследовало томительное ощущение вялого, немощного, плетущегося времени.

Самое представление о времени резко изменилось, – день растянулся так сильно, что в него можно было вместить несколько дней. И мысли ползли медленно, растягивались, как резина, и постоянно повторялись. И даже не мысли, а по существу одна только мысль или, вернее, воспоминание о той ночи, когда я стоял на коленях перед открытым окном.

Лежа пластом на койке и беспрерывно рассматривая свои пальцы, как будто я мог узнать по ним свою судьбу, я перебирал в памяти ту ночь, что пламенела звездами в ветках лип и явственно разделялась в моем сознании на составные части.

Каждая часть этой ночи была удивительно хороша и приносила успокоение, – и невзрачный, крылатый цветок липы, упавший на подоконник, и писк птицы сквозь сон, и далекий монотонный шум, будто вокруг Москвы гудели, качаясь от плавного ветра, вековые сосновые леса.

Почему-то мне хотелось, чтобы этим лесам было триста лет и чтобы смола в сердцевине сосен приобрела маслянистую красную окраску.

В ту ночь откуда-то доходила свежесть воды. Может быть, вблизи был пруд, а может быть, ветер принес запах выпавшего за горизонтом дождя.

Во всяком случае, все это было целебнее для меня самых сильных лекарств. Я просил профессора Киреева отправить меня в Мещеру (год назад я впервые узнал этот край), перевезти в маленькую лесную сторожку на берегу Черного озера. Он усмехался и обещал.

Я уверял Киреева, что буду лежать там тихо, пить чистую воду и есть только бруснику. И от этого и от тишины я непременно выздоровею.

Тишина леса казалась мне совершенно блаженной именно здесь, в больнице, где непрерывно ревели над крышей самолеты с Ходынского аэродрома.

Рядом со мной лежал муж писательницы Лидии Сейфуллиной. Как сквозь сон, я видел тогда эту некрасивую, маленькую и обаятельно-добрую женщину. Такой она и осталась у меня в памяти до сих пор, хотя она давно умерла.

От частых уколов камфары у меня в бедре образовалась глубокая флегмона.

От флегмоны меня оперировали прямо на койке в палате. Я был так еще слаб, что перевезти меня в операционную врач не решался.

После операции я лежал почти в беспамятстве с забинтованной ногой. Был жаркий летний вечер, двери в коридор были открыты. Яркая электрическая лампа нестерпимо сияла под потолком и резала мне глаза. На соседней койке мучительно стонал муж Сейфуллиной.

Потом я услышал рядом с собой чье-то натруженное дыхание и открыл глаза.

На полу около моей койки сидел красноармеец в мятой грязной шинели. У него на голове была облезлая папаха из искусственной мерлушки с пришитым наискось лоскутком выгоревшего на солнце кумача. Папаха была велика на него и наползала на землистые прозрачные уши.

Острое лицо красноармейца туго обтягивала на скулах лимонная нездоровая кожа. Она блестела в свете лампочки, будто смазанная маслом.

В глубоких морщинах на щеках красноармейца шнурами слежалась черная пыль.

– Друг, как ты сюда попал? – спросил я его, но он не ответил и даже не поднял на меня глаз. Морщась от боли, он разматывал заскорузлый от высохшей крови грязный бинт у себя на ноге. Бинт, когда он отдирал его, трещал, как пергаментная бумага.

Я сообразил, что этот красноармеец вошел в палату из сада, воспользовавшись тем, что сестра куда-то отлучилась (маленький больничный корпус, где я лежал, стоял в саду, и по случаю летнего времени дверь в коридор из сада никогда не закрывалась).

От ноги красноармейца шел тяжелый запах запущенной раны.

– Ты зачем снимаешь перевязку, земляк? – снова спросил я, но красноармеец опять не ответил и только показал мне глазами на стену рядом с собой.

Тогда я увидел на стене квадратный листок бумаги. На нем жирным шрифтом было напечатано:

«Всем бойцам и гражданам, имеющим перевязки, надлежит немедленно снять оные и под угрозой предания ревтрибуналу ни в коем случае не возобновлять их впредь до осмотра ран особой комиссией».

Я понял, что красноармеец разбинтовывает ногу, подчиняясь этому приказу. Тогда я сел на койке и тоже начал сматывать бинты со своего бедра.

Разрез на бедре был очень глубокий и сделали его мне всего два часа назад. Из свежей раны хлынула кровь. Но прежде чем потерять сознание, я успел дотянуться рукой до столика и позвонить сестре.

Когда я очнулся, около моей койки толпились перепуганные сестры, и молодой хирург, закусив губу и сердясь, наново перевязывал меня. Вся койка была в крови.

Красноармеец исчез. Я рассказал о нем хирургу. Он только усмехнулся:

– Вульгарный случай галлюцинации, – сказал он сестрам. – Не оставляйте его ни на минуту одного.

К концу лета я выздоровел. Из больницы меня отвез домой, на Большую Дмитровку, Роскин. Очевидно, я ничего не весил, так как Роскин, который не мог таскать даже такие пустяковые тяжести, как кошелка с хлебом, легко внес меня на руках на третий этаж и даже не запыхался.