Текст: Денис Безносов

Обложки с сайтов издательств

-

Майя Лунде. История пчел (пер. с норвежск. А. Наумовой)

М.: Фантом Пресс, 2019

Прямая или даже слегка прикрытая дидактика испортит и детскую книгу. Чего уж говорить о взрослой. Но когда писатель берется за какую-нибудь дежурную тему вроде экологии, то в конце концов неизменно впадает в морализаторство. Своей книгой полудетская-полувзрослая писательница Майя Лунде предупреждает, что природу надо беречь, ибо пчелы в условиях изничтоженной экологии дохнут поминутно и, если не предпринять решительных действий, в ближайшем будущем придется опылять растения вручную. Предупреждать человечество о неминуемой гибели принято в жанре антиутопии, поэтому одна из сюжетных линий «Истории пчел» – постапокалиптический Китай. Для весомости высказывания нужна историческая перспектива (для этого тут другая сюжетная линия – про пчеловода-естествоиспытателя из XIX века) и собственно катастрофа (об этом современная третья часть). Вроде бы все есть у Лунде, но ничего толком не работает. Вероятно, следовало более внимательно отнестись ко всем составляющим романа. Либо просто написать статью об исчезновении пчел и на этом успокоиться.

-

Карл Уве Кнаусгор. Прощание (пер. с норвежск. И. Стребловой)

М.: Синдбад, 2019

Карл Уве Кнаусгор монотонно и во всех подробностях рассказывает о своей обыкновенной жизни. Карл Уве Кнаусгор занимается домашними делами, возится с детьми, ходит в магазин, периодически выходит из дома и возвращается домой. Проживая свою обыкновенную жизнь, Карл Уве Кнаусгор вспоминает обыкновенное прошлое и тщательно каталогизирует свои обыкновенные воспоминания: детство, взросление, мама, папа, первая, вторая, третья и прочие любови и так далее. Карл Уве Кнаусгор презирает художественный вымысел, он убежден, что не сможет рассказать о своей обыкновенной жизни средствами романа какой бы то ни было формы. Он не хочет ничего выдумывать, поскольку ему кажется, что монотонного, ничем не примечательного рассказа о чьей-то частной жизни достаточно, чтобы сотворить интересную книгу. Карл Уве Кнаусгор – вопреки ожиданиям – не похож на любимого им Пруста, даже демонстративно сторонится всякой связи с «Поисками утраченного времени». Свои повседневные заботы вкупе с обыкновенными воспоминаниями Карл Уве Кнаусгор как бы провокативно называет «Моя борьба». Карл Уве Кнаусгор написал таким образом целых шесть томов, чем восхитил и удивил всех критиков. В сущности, этого достаточно. Эксперимент безусловно удался. Можно не читать Карла Уве Кнаусгора.

-

Alan Hollinghurst. The Line of Beauty

Picador, 2004

Выходец из среднего класса Ник Гест живет в Ноттинг-Хилле в доме богатого семейства Федденов, пишет докторскую о творчестве Генри Джеймса, вращается в высшем обществе, нюхает кокаин и утопает в романах с мужчинами. Он ведет жеманные разговоры, много рассуждает о взаимосвязях этики и эстетики, стремясь осознать самую суть красоты и мощь ее всеобъемлющей силы. Вялотекущие события The Line of Beauty происходят на фоне самого модного среди современных писателей периода британской истории – времен правления Тэтчер (которая, кстати, выступает в эпизодической роли, – когда Ник на очередном приеме танцует с ней под воздействием кокаина). Холлингхерст – этакий Оскар Уайльд, но лишенный всякого остроумия, афористичной иронии, сатиры и, пожалуй, вкуса. Утонченность у него всегда напускная, а бомонд, скроенный согласно стереотипам, кажется чересчур неестественным и чрезмерно напыщенным. Не будь здесь гомосексуальной темы и размышлений о СПИДе, едва ли на книгу обратили бы внимание, поскольку ничего, кроме пресловутой «актуальности», там нет. Вполне обычная историю о малопримечательной жизни малопримечательного героя, написанная стандартизированным языком.

-

Tom McCarthy. Satin Island

Jonathan Cape, 2015

В своих книгах Том Маккарти стремится сконструировать универсальное высказывание о нынешнем мире и живущих в нем людях. Поэтому в описании реальности отсутствует конкретика, актуальные декорации сильно размыты, редкие диалоги намеренно безличностны, а персонажи, неспособные испытывать полный спектр эмоций, безучастно бродят по неуютному миру в поисках подходящего для себя места. Таков главный герой Satin Island – исследователь-антрополог, работающий над загадочным Проектом загадочной Компании и пишущий не менее загадочный Великий Доклад, призванный провозгласить нечто самое важное обо всем. Ю. (так его зовут), одержимый размышлениями о гибнущих парашютистах и карго-культах, с головой погружен в исследования, суть которых понятна ему, но нам не разъясняется, во имя Компании, о смысле чьей деятельности нам остается разве что строить догадки. Душное кафкианско-беккетовское пространство Маккарти кажется вроде бы привычным, но немного перевернутым вверх тормашками – как если бы хорошо знакомую мебель в комнате расставили в каком-то новом и доселе неведомом порядке. Нечто похожее происходит и с текстом, простым и одновременно сгущенным до предела. Таким образом Маккарти строит неудобную шероховатую прозу Satin Island, отчасти напоминающую о Деллило и Гэссе, но в целом не похожую ни на что.

-

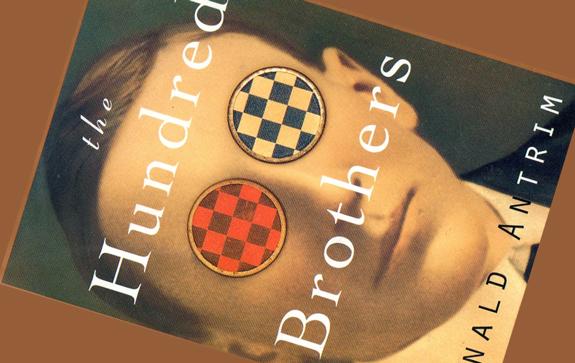

Donald Antrim. The Hundred Brothers

Crown Publishers, 1997

Сам того не подозревая, американский романист-экспериментатор Дональд Антрим написал очень обэриутский роман, как будто балансирующий между «Старухой» и «Елкой у Ивановых». Скроенный по театральному принципу текст повествует о том, как однажды вечером собрались в красной библиотеке огромного особняка девяносто девять братьев (сотый при невыясненных обстоятельствах пропал), дабы похоронить или развеять с почестями прах усопшего отца. Но постепенно их собрание переросло в замысловатый полуабсурдистский ритуал, смешной и страшный, в котором замешан каждый из них. Рассказ ведется от имени Дага, единственного из братьев знатока семейной генеалогии, временами пытающегося проанализировать то, что происходит вокруг. Разумеется, в конце концов ритуал должен достичь логического завершения и закончиться жертвоприношением. Странное квазисакральное действо, полное древнего ужаса и иступленного балагана, в некоей мере, конечно, наследует западной литературной традиции (прежде всего, сюрреализма), но все-таки в основном напоминает что-то родное, введенско-хармсовское. То есть понятно, почему на родине Антрима The Hundred Brothers кажется романом экзотическим, но для русского читателя это достаточно знакомая конструкция. Способная, тем не менее, удивить.

-

Давид Гроссман. Как-то лошадь входит в бар (пер. с иврита В. Радуцкого)

М.: Эксмо, 2019

Мировому искусству хорошо знаком сюжет о комике, пытающемся рассмешить публику, но не способном спрятать за шутками собственную трагедию. В конце концов он оказывается на сцене перед гогочущими слушателями и вместо развлекательного монолога принимается проговаривать свои травмы, как на кушетке у психоаналитика. Будь то Ленни Брюс в исполнении Деллило (Underworld) или Энди Кауфман-Джим Керри (Man on the Moon), фигура печального клоуна зачастую умеет рассказывать истории лучше любого другого персонажа. Благодаря контрасту сам по себе возникает требуемый контрапункт – эффект смеха сквозь слезы или – в случае Гроссмана – наоборот, слез сквозь смех. Протагонист «Как-то лошадь входит в бар» вроде бы пытается развлечь публику, но не может – из-за нахлынувших воспоминаний о прошлом, причем сугубо личных. То есть, в сущности, он справляется с задачей, поскольку многие слушатели так ничего и не понимают, но справляется исключительно благодаря профессиональному умению маскировать переживания под анекдот. Роман Гроссмана – по-чеховски изящная история о маленькой трагедии случайного прохожего, которую он никак не может пережить, а потому продолжает вести с ней свой бесконечный внутренний диалог.

-

Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма. Под ред. Р. ван ден Аккера, Э. Гиббонс и Т. Вермюлена (пер. В. Липки)

М.: РИПОЛ классик, 2019

На рубеже прошлого века с нынешним стало очевидно, что постмодерн закончился (по крайней мере, очевидно для западной культуры). На смену ему пришло нечто иное, отчасти родственное, но устроенное фундаментально по-другому. Причем изменения коснулись всей культуры целиком и искусства в частности. Это иное называли по-разному, подставляя к слову «модернизм» всевозможные приставки (ультра-, гипер-, транс-, сверх-, нео- и, конечно, постпост-). В 1970-х Масуд Заварзаде один из первых использовал термин «метамодернизм», который впоследствии несколько раз мелькнул в теоретических работах других исследователей и в 2010-м нашел свое более-менее подробное обоснование в ставших знаменитыми «Заметках о метамодернизме» Робина ван ден Аккера и Тимотеуса Вермюлена. Именно под их редакцией были собраны и обобщены эссе для этой книги. Выбранная ими приставка «мета-» используется в околоплатоновском значении «метаксис» – «между». Метамодернизм – хронологический потомок постмодерна, но структурно и тематически располагается между модернизмами, заимствуя аффекты модерна и техники пост-. Иными словами, это посттравматическая культура, пытающаяся созидать в пространстве, которое постмодерн обнулил и разрушил до основания. После катастрофы метамодернистская культура заново учится рассказывать истории, когда рассказывать вроде бы уже не имеет смысла, и заново учится чувствовать. Эти процессы заметны у Дэвида Фостера Уоллеса и Майкла Шейбона, у Уэса Андерсона и Мишеля Гондри, в сериалах Parks and Recreation и The Office, изобразительном и перформативном искусстве, стендапах, политической риторике и во всех прочих гуманитарных сферах. Примерно об этом рассуждают авторы книги, пускай путано и где-то чересчур обобщенно, но весьма интересно.