Текст: Денис Краснов

Жёстко и ехидно препарируя повесть «Конь бледный», изданную в 1909 году неким прежде никому не известным В. Ропшиным, Александр Амфитеатров отмечал: «Прочитайте последние статьи Бориса Савинкова. Вы увидите, что между их мировоззрением и мировоззрением "Коня бледного" расстояние – как от Сириуса до пинского болота. И – уж пусть извинит г. "Ропшин": в вопросах революционной психологии как сведущим людям мир поверит, конечно, Борису Савинкову, а не "Коню бледному"».

Всё бы ничего, но именитый критик, словно нарочно столкнув носами Ропшина и Савинкова, очевидно, попросту не знал, что говорит об одном и том же человеке. Псевдоним В. Ропшин подарила Борису Савинкову поэтесса Зинаида Гиппиус, благоволившая к нему с момента их знакомства в Париже в 1906 году. Расщепляя «безумно самолюбивого» революционера на Ропшина-Савинкова, Зинаида Николаевна, вероятно, догадывалась, сколь к лицу окажется такое «двоение» этому вечному конспиратору, имевшему непреодолимую тягу к перу.

К моменту выхода «Коня бледного» за плечами у Савинкова – уже несколько арестов, бегство из ссылки в Женеву (1903), сближение с боевой организацией эсеров, подготовка крупнейших терактов, в том числе убийство министра внутренних дел Вячеслава Плеве (1904) и московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича (1905).

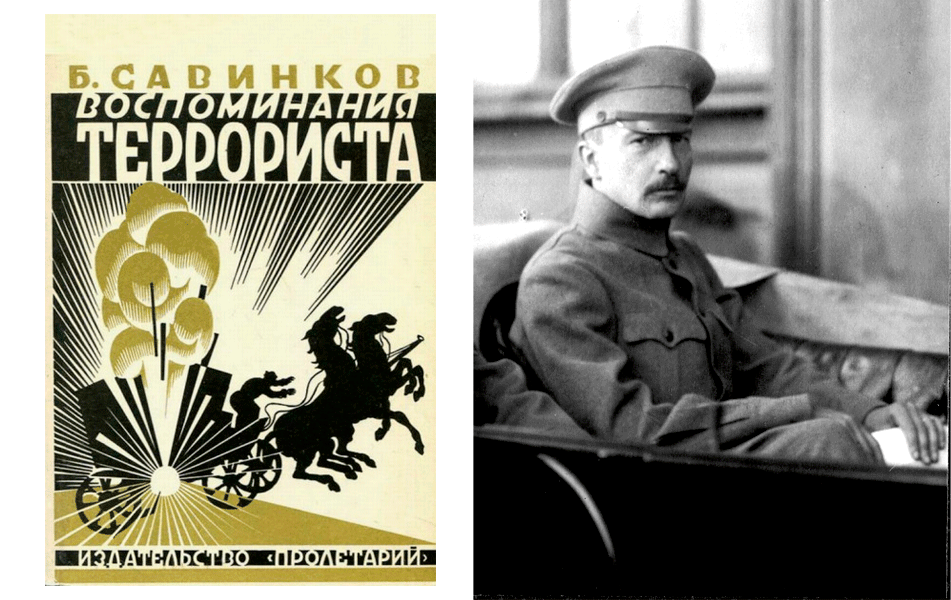

Похмельный синдром, наступивший после окончания Первой русской революции (1905–1907) и разоблачения провокатора Евно Азефа (1908), под руководством которого Савинков со товарищи прежде нагнетал страх на высших государственных мужей, сменился периодом рефлексии и подведения промежуточных итогов. Кто-то, как философы Николай Бердяев, Сергий Булгаков и Семён Франк, пытались осмыслить осечки политического радикализма в сборнике «Вехи» (1909) – ну а Савинков, надев маску Ропшина, в тот же год оседлал «Коня бледного» и завершил «Воспоминания террориста».

В итоге досталось и философам-идеалистам, и новоявленному беллетристу – последнему соратники попеняли за то, что его герой-террорист получился надломленным и беспринципным волюнтаристом. В разящем соответствии с эпиграфом из книги Откровения, на «коне бледном» и вправду восседал «всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним»:

«Говорят, нельзя убивать. Говорят ещё, что одного можно убить, а другого нельзя. Всячески говорят. Я не знаю, почему нельзя убивать. И не пойму никогда, почему убить во имя вот этого хорошо, а во имя вот того-то – дурно» (Борис Савинков, «Конь бледный»).

Или вот ещё – уже в иной, поэтической форме:

- Я шел, шатался,

- Огненный шар раскалялся...

- Мостовая

- Пылала,

- Белая пыль

- Ослепляла,

- Черная тень

- Колебалась.

- В этот июльский день

- Моя сила

- Сломалась.

- Я шел, шатался.

- Огненный шар раскалялся...

- И уже тяжкая подымалась

- Радость.

- Радость от века, –

- Радость, что я убил человека.

В этой «тяжкой радости» отдалённо слышатся загадочные слова потомка Каина, ветхозаветного Ламеха – автора древнейшей песни, также посвящённой, увы, человекоубийству: «Внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» (Быт. 4:23).

Вообще художественный язык Савинкова насыщен библейскими символами и аллюзиями, порою чрезмерно и извращённо. Один из персонажей «Коня бледного», сердобольный Ваня, идёт на террор «во имя любви к ближнему» и рассуждает так: «Нет, убить – тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу… Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви».

Как тут не вспомнить мысль Бердяева о квазирелигиозном пафосе русской революции и социализма – том самом, что Фёдор Степун, применительно к большевизму, назвал совсем просто – «мозги набекрень». Именно Степун, к слову, оставил, пожалуй, наиболее тонкий литературно-психологический портрет Савинкова, с которым трудился бок о бок в военном министерстве Временного правительства.

«Хотя у Савинкова не было большого художественного таланта, всё написанное им читается не только с захватывающим интересом, но и с волнением. Думаю, потому, что Савинкова тянуло к перу не поверхностное тщеславие и не писательский зуд, а нечто гораздо более существенное: чтобы не разрушить себя своей нигилистической метафизикой смерти, он должен был стремиться к её художественному воплощению. Не даруя смерти жизнь, жить смертью нельзя» (Фёдор Степун, «Бывшее и несбывшееся»).

Революционная стихия февраля 1917 года вновь вывела на авансцену опального эсера, оказавшегося не у дел после роспуска боевой организации в 1911-м и эмиграции во Францию. Октябрьский переворот и Гражданская война отразились в творчестве Савинкова новым мемуарно-художественным дуплетом – очерком «Борьба с большевиками» и повестью «Конь вороной» (1923).

«Я не верю в "программы" и, разумеется, не верю "вождям". Я тоже борюсь за жизнь, за право жить на земле. Борюсь, как зверь, когтями, зубами, кровью… Я сказал: "на земле". Неправда. Не на земле, а в России, только в России. Пусть будни. Пусть мусорная яма. Пусть полумрак. Но это своё и родное» (Борис Савинков, «Конь вороной»).

В полумрак «своего и родного» Савинков попадёт уже очень скоро – в августе 1924-го в результате операции ОГПУ «Синдикат-2» он оказывается во внутренней тюрьме на Лубянке. Почти сразу он пишет там статью «Почему я признал Советскую власть?», в которой трактует свой очередной политический зигзаг как личный выбор:

«Я боролся с большевиками с октября 1917 г. Мне пришлось быть в первом бою, у Пулкова, и в последнем, у Мозыря. Мне пришлось участвовать в белом движении, а также в зелёном. Мне пришлось заниматься подпольной работой и подготовлять покушения. Исчерпав все средства борьбы, я понял, что побеждён... Пора оставить миф о белом яблоке с красною оболочкой. Яблоко красно внутри. Старое умерло. Народилась новая жизнь».

Новую жизнь, казалось, даровала Савинкову и признанная им советская власть: расстрел был заменён на 10 лет заключения, но не прошло и года, как его уже не было в живых – 7 мая 1925-го, в возрасте 46 лет, он покончил с собой. Такова официальная версия.

Кто же он был, этот изворотливый игрок со смертью? Только ли «авантюрист и убийца, прикрывшийся литературой», как считал Иван Бунин?

«Иногда мне кажется, что никакого Савинкова уже давно нет и ты в руках злого марева, призрака. Не боюсь тут сказать – дьявольского, чёртовой игрушки, да, да! Ведь именно чёрт не воплощается, и у него игрушки такие же. Не страшная эта кукла – Савинков. Только для тех, кто не знает, что это. Правда, таких и природа не любит, не терпит, ибо он пустота», – так полагала Зинаида Гиппиус.

Однако в 1931 году она издала посмертный сборник стихов Савинкова, в которых он сам о себе всё сказал:

- У него нет тела,

- Но он и не бестелесный,

- Он не черный, не белый,

- Не серый,

- Не человек и не бес.

- Он мутный,

- Уютный,

- Домашний,

- Не страшный,

- Не мучитель,

- Не утешитель

- И не хранитель,

- Не человек и не бес.

- Он – я. Он мой, никому не известный,

- До гроба верный сожитель.