Текст: Кино : Двухнедельник О-ва кинодеятелей. 1922. № 2. С. 3-4.

Расшифровка: Султан Усувалиев

Кому-то может показаться, что "движущиеся картинки" и Толстой - это два явления, которые никогда не пересекались при жизни последнего. Однако Лев Николаевич успел не только познакомиться с кинематографом в годы его младенчества, но и по достоинству оценить потенциал родившегося на его глазах искусства. В качестве неоспоримого доказательства: беседа писателя с Исааком Тенеромо - одним из последователей Толстого, кинодраматургом и публицистом. Текст приводится без адаптации - так что пусть вас не пугают "Шакспир", "дышет" и прочие языковые аномалии.

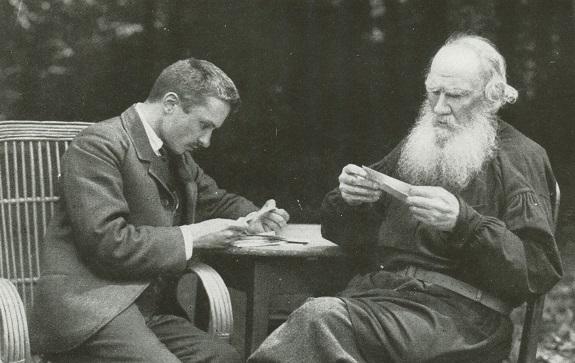

В дни празднования восьмидесятилетнего юбилея Льва Николаевича Толстого — в Ясную Поляну нахлынули летучие отряды кинематографистов с аппаратами, ящиками, коробками фильм. Они изводили Л.Н. сеансами и ловили его в лесу, в саду, в купальне, — и пешим, и на лошади, и босым, и обутым. И когда он, наконец, заболел от этих сеансов и слег, — они и тогда не отступились от него, вывозили больного в кресле на балкон, и там снимали.С добродушной, детской улыбкой Л.Н. выносил всю эту суетливую кино-инквизицию и даже проявлял особый интерес и к конструкции аппаратов, и к технике с’емок, и к репертуару картин.

— Вы увидите, — сказал он, — как эта цокающая штучка с вертящейся ручкой перевернет что-то в нашей жизни, — в нашей писательской. Это поход против старых способов литературного искусства. Атака. Штурм. Нам придется прилаживаться к бледному полотну экрана и холодному стеклу об’ектива. Понадобится новый способ писания. Я уже думал об этом и предчувствую надвигающееся.

Но мне даже нравится это. Эта быстрая смена сцен, переливы настроений, каскады переживаний, — право, это лучше, чем тягучее вылизывание сюжета. Если хотите, оно ближе к жизни. И там смены и переливы мелькают и летят, а душевные переживания прямо ураганоподобны. Кинематограф разгадал тайну движения. И это велико.

Когда я писал «Живой Труп», я волосы рвал на себе, пальцы кусал от боли и досады, что нельзя дать много сцен, картин, нельзя перенестись от одного события к другому. Проклятые досчатые подмостки, как в лещетку, сдавили горло драматурга, — и прирезывай, прикраивай по ним живой размах писания. И, помню, когда мне, как новость, рассказали, что какой-то хитрец придумал хитрость и научился вертеть подмостки и, заготовив заранее углами картины, — показывать публике новые сцены, — я обрадовался, как ребенок, и позволил себе в пьесе пустить около десятка картин. И то боялся, чтоб эти картины углами не обезобразили пьесу, и каламбурил про себя: выйдет-де не угловая, а, пожалуй, уголовная драма, — зарежут пьесу. И я рад, что при жизни отложил постановку этой вещи.

А кинематограф?... Милое дело! Дрр!... — и сцена готова. Миг, — и новая картина. Уже море, берега, а там город, дворец, и в нем драма, трагедия, (в дворцах всегда бывают трагедии, а не драмы, как Шакспир учит).

Я серьезно задумываюсь над пьесой для экрана. Есть у меня и сюжет... Страшный, кровавый сюжет. Я не боюсь кровавых сюжетов. Вот, например, Гомер, Библия. Сколько там кроваво-красных мест, — убийства, войны... А между тем это священные книги народов, и они облагораживают людей, возвышают. Страшны не сюжеты, страшна проповедь крови, оправдание ее. И в моем сюжете тоже не будет оправдания крови. Приезжали недавно знакомые из Курска и рассказали потрясающий случай, уже бывший на суде и закончившийся каторгой. Случай прямо для кинематографа. Ни в повести, ни в драме не изобразишь так. А на экране будет хорошо. Вот, послушайте, вещь может выйти сильная.

И Л.Н., увлекаясь и волнуясь, в подробностях передал мне действительно страшную и потрясающую повесть об одной баронессе Р. Сюжет, к сожалению, так и остался только в предположении, — он не был написан. У Л.Н. было такое обыкновение. Налетит на него шквал вдохновения, заволнуют образы, и, если он в это время кому нибудь из близких расскажет сюжет, — вещь уж наверное не будет написана. Роды произошли, и он забыл о своем детище.Ознакомившись с печальным положением литературной работы в кинематографии, Л.Н. сурово сдвинул брови.

— Да, я знаю это. Мне уже говорили. Кинематограф попал в руки торгашей, и литература плачет. Но где нет торгашей? Сытины, Губановы, Трандафиловы легли заставами по дороге к народу, и никакая книга не пройдет туда без них. Когда мы задумали создать «Посредник» и пустить настоящую книгу в народ, пришлось притти на поклон к Сытину. И пришли и пустили, и люди читали нас так, как никогда не читали бы без Сытина. Это мезальянс, но это особый способ распространения литературы, ее размножение. И в природе это практикуется.

Мне довелось недавно видеть интереснейшее явление на берегу нашего пруда. Это было в жаркий полдень, и бабочки разных цветов и форм вихрем кружились по небольшой поляне и купались и резвились в солнечных лучах, допивая радостную чашу своей коротенькой, совсем коротенькой жизни, так как с заходом солнца они уже будут мертвы.

Есть что-то глубоко поучительное в лучезарной жизни этих милых, цветистых существ. У них нет желудка, нет кишечника, и пища им не нужна. Нужны только эфирные, лучистые радости для создания новой жизни. И они предаются этим радостям с упоением и восторгом.

Но вот вижу, на берегу, вблизи камышей, кружится какая-то лиловая с глазками на крылышках бабочка. Кружится упрямо, деловито, и круги ее становятся все уже, уже... Смотрю, а в камышах сидит большая, зеленная жаба, с глазами на выкате по бокам плоской головы и шибко-шибко дышет своим белеющим среди зелени зобом. Жаба не смотрела на бабочку, а бабочка вилась над ней, как бы нарочно стараясь попасть ей на глаза. И попала. Жаба посмотрела, разинула рот, и... странная вещь, бабочка сама влетела туда. Отвратительный, но наивный рот жабы быстро закрылся, — и бабочки не стало.

Мне было так жалко ее, так досадно было, что я не спугнул жабу и не отогнал ее, я бы спас бабочку. Спас? Но ведь она сама влетела в эту жабью пасть и сама вилась над ней и настойчиво добивалась, чтобы попасть туда... Странное, странное явление, правда?

Оказывается, что это один из способов размножения. Будучи проглочена жабой, она внутри, в утробе жабы оставляет свои зерна жизни, они там дозревают и потом выходят на свет божий, и из них делается личинка, гусеница; гусеница замирает в кокончике, а из кокончика вылетает бабочка. И опять начинается игра на солнце, купанье в лучах и создание новой жизни.

Вот, так и с кинематографом. Сидит в камышах кинематографии жаба — торгаш, а над ним вьется бабочка — литература. Миг, — и пасть торгаша проглотила литературу. Но это не гибель ее, нет. Это один из способов создания жизни, продолжение рода ее. В самой утробе торгашества происходит вынашивание и дозревание зерен будущего. Выйдут эти зерна из утробы на белый божий свет и заживут своей яркой и красивой жизнью.

Не погибнет литература в кинематографии, а только использует торгашескую жадность и оживет в ярких лучах экрана.

Конечно, это один из способов сохранения жизни, можно бы и без этого жабьего ужаса обойтись, как и обходятся другие бабочки; но, как видите, даже и этот страшный способ не так уж страшен.

И. Тенеромо

Оригинальная расшифровка: Журнал "Film Sense".