Текст: Андрей Васянин

Жизнь советских писателей была чрезвычайно увлекательной и насыщенной — они работали в домах творчества, лечились в литфондовских поликлиниках, тратили честно заработанные гонорары, получали заслуженные премии и ордена, ездили в командировки по стране и за границу. А ещё справляли новоселье в так называемых писательских домах, отдыхали на дачах, заседали на съездах и в ресторане ЦДЛ. «Повседневная жизнь...» – это повествование о буднях и праздниках советских писателей, об их повседневной жизни от 50-х до 80-х, в которой хватало места и юмору, и грусти. Книга основана на архивных документах и свидетельствах очевидцев, многие из которых публикуются впервые.

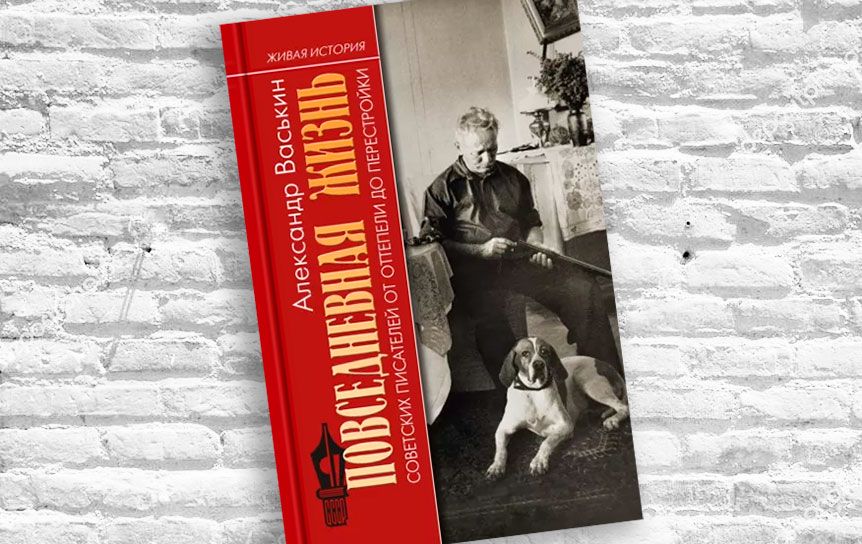

Александр Васькин «Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки»

- М.: «Молодая гвардия», 2022

«И тебя вылечат, и меня вылечат»

Однажды министр культуры Екатерина Фурцева решила поговорить «за жизнь» с ведущими советскими драматургами, позвали и Александра Володина из

Ленинграда. Собрались в здании ЦК КПСС на Старой площади. Кабинет светлый, просторный, чай в подстаканниках, сушки. Екатерина Алексеевна «приветливо

спросила, что кому нужно, чем кому помочь. Одному, оказалось, нужно помочь съездить в Англию. “Конечно, почему же и нет, возможно, вы хотите написать что-то о капиталистической системе...”», — вспоминал Володин. У других проблемы тоже разрешились. И, как написали бы в газетах, «большой, предметный разговор о перспективах советской драматургии, о поисках образа положительного героя нашей современности» под-ходил к концу.

И вдруг Александр Володин, вместо того чтобы тоже чего-то попросить (квартиру, например, или поездку в Швецию), заговорил «о положении искусства вообще — о том, что тогда и на кухнях обсуждали, понижая голос». И тут Фурцеву словно подменили: «Вы ходите в бассейн?» Володин не сразу понял, при чем здесь бассейн, замолк. А Екатерина Алексеевна продолжает: «Вот видите, Володин не ходит в бассейн, не следит за своим здоровьем. Как же вы будете писать пьесы?» Действительно, — как же писать пьесы-то, без бассейна?

Для того чтобы советские писатели были здоровенькими, долго жили и работали, наполняя драгоценный Литфонд отчислениями от своих гонораров, для них создали отдельные, так называемые ведомственные поликлиники. Центральная находилась в Москве, сначала в Лаврушинском переулке, затем у станции метро «Аэропорт». Юлий Крелин очень точно замечает: «Она, пожалуй, единственная, что была при советской власти создана за деньги клиентов. От продажи колоссальных тиражей писатели получали малую толику. Все уходило в Литфонд или черт его знает куда, на эти деньги содержалась и поликлиника»130. С Крелиным согласились бы многие коллеги.

К ведомственным поликлиникам были прикреплены не только писатели, но и их семьи. В этой связи вспоминается случай с Ахматовой. В июне 1955 года Анна Андреевна находилась в Москве. Поэтесса приехала в Переделкино к Корнею Чуковскому, где ей всё чрезвычайно понравилось — и высоченные сосны, и пение птиц, и тишина, а увидев белку, быстро перелетавшую с одной сосны на другую, она поэтически сравнила ее с ртутью. «Здесь преступно хорошо», — молвила Ахматова. За обедом Корней Иванович принялся расспрашивать Анну Андреевну о здоровье, и она рассказала о своём посещении литфондовской поликлиники. Она заполнила там специальную карточку — ФИО, год рождения, пол, прописка и т. д. И на приеме услышала от врача: «Вы кто — мать писателя или сами пишете? Сами? А почему вы из Ленинграда сюда приехали лечиться? В Ленинграде ведь тоже есть Литфонд».

Вряд ли болтливый эскулап хотел унизить Ахматову — времена все-таки стояли уже не те, когда советские вожди Анну Андреевну именовали не иначе как «полумонахиней-полублудницей». Да и главные гонители поэтессы Сталин и Жданов уже упокоились на Красной площади — один поместился в Мавзолее, другой за ним, у Кремлевской стены. Так что дремучесть врача писательской поликлиники очевидна. Жаль, что Анна Андреевна не запомнила его фамилии, — иначе он бы остался в истории как человек, не знавший великой поэтессы. Хорошо еще, что Ахматову не отправили лечиться обратно в Ленинград.

Вообще же глагол «прикрепить» и словечко «прикрепленные» — из советского словооборота, до 1917 года их в ходу не было. Прикрепляли, как правило, к тем или иным привилегиям и благам, коих остальные граждане были лишены. Быть прикрепленным к литфондовской поликлинике считалось престижным. Культуролог и сценарист Майя Иосифовна Туровская (самая известная ее работа — «Обыкновенный фашизм», 1965) расценивала «прикрепление «как одну из важных составляющих системы ценностей советской эпохи, сравнивая его с таким же важным понятием, как «блат»132.

Для их же собственной пользы писателей в официальном порядке обязали проходить ежегодную диспансеризацию и посещать отоларинголога, окулиста, хирурга и других врачей. Александр Гладков 20 марта1974 года отметил в дневнике: «Письмо из поликлиники Литфонда с призывом явиться на обследование».

Но далеко не все литераторы относились к своему здоровью с должным пиететом, забывая сделать флюорографию или электрокардиограмму. Это понятно: гораздо удобнее писать книги за столом, а не сидя в очереди к терапевту. Тогда применяли действенный стимул: без справки из поликлиники могли не дать путевку в Дом творчества или, того хуже, не пустить в загранпоездку.

О том, чтобы литераторы выезжали за рубеж здоровыми, заботились и соответствующие инстанции.

Эдуард Успенский в одном из интервью 1989 года вспоминал, как во время беседы в одной очень солидной организации его выспрашивали: «Вы как себя чувствуете?

У врача давно были? С головой все в порядке?» Но это была не поликлиника и даже не больница, и вопросы задавали отнюдь не люди в белых халатах. Воспоминания относились к 1980 году, когда Эдуард Николаевич безуспешно пытался докопаться до истины: почему его не выпускают в безобидную Финляндию? Кому он только не писал: и в Союз писателей, и ЦК КПСС, и даже в Комитет партийного контроля. В итоге он дописался до того, что его вызвали «куда следует». Успенскому казалось, будто ему намекают на необходимость лечения в специализированной клинике, где «и тебя вылечат, и меня вылечат», как говорила жена управдома Бунши из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Среди тех, кто пренебрегал диспансеризацией, были Владимир Солоухин: «К концу года накапливается много нерадивых писателей, и вот они группами, если не толпами, вереницами во всяком случае, с обходными листочками бродят из кабинета в кабинет, исполняя свой долг перед родной поликлиникой. Брожу и я каждый год, ничего не поделаешь»

А Константин Ваншенкин был более дисциплинированным: «С утра сдавали на анализ то, что положено, а затем надлежало посетить кабинеты: глазной, отоларинголога, рентген, кардиологический и пр. Везде народ, а у хирурга — никого. Мой друг вошел, поздоровался, на вопрос о жалобах ответил отрицательно. После этого последовала просьба спустить штаны и нагнуться. Своей унизительностью процедура напоминала личный досмотр арестованного перед отправкой в камеру. Хирург бегло заглянул моему коллеге между ягодиц, небрежно спросил:

— Поэт? — и разрешил подтянуть брюки.

— Но откуда вы узнали? — изумился мой собрат.

— У всех прозаиков геморрой! — хладнокровно ответствовал доктор. И снисходительно пояснил: — Сидячий образ жизни!..»

Прикрепление писателей к одной и той же поли-клинике открывало перед ними долгожданную возможность общения. Многие не виделись годами и потому радовались неожиданным встречам у зубного врача или другого доктора. Василий Аксёнов как-то оказался рядом с Андреем Вознесенским — они сидели в соседних креслах в стоматологическом кабинете. Заодно и поговорили.

Константин Ваншенкин однажды повстречал в поликлинике страдающего от депрессии Бориса Слуцкого, которого сопровождал его брат Ефим. Разговор, как и следовало ожидать, свелся к недугу Бориса Абрамовича:

— Ну как ты? — спросил Ваншенкин.

— У меня депрессия, — ответил Слуцкий и тут же поинтересовался последним писательским собранием, а потом и здоровьем собеседника.

— Ну, какая же это депрессия, если тебе это интересно?! — резонно воскликнул Ваншенкин.

Свое слово сказал и Ефим Абрамович: «Конечно!» Но поэт был неумолим: «Нет, у меня депрессия!» В конечном итоге болезнь и свела поэта в могилу. Ваншенкин не указывает года встречи, скорее всего, это был конец1970-х: после смерти жены Бориса Слуцкого Татьяны Дашковской в 1977 году за ним присматривал брат, забравший его к себе домой в Тулу. Там поэт и скончался в 1986 году.

Жилищный вопрос

... Хорошо, что в Советском Союзе находились бескорыстные люди, готовые «торговать лицом» ради других, порою и не друзей, и не приятелей и вообще незнакомых граждан. Без них настала бы полная «труба». Это выражение — «торговать лицом» часто употреблял, например, артист Лев Константинович Дуров, отправлявшийся в гости к бюрократам «выбивать» квартиру, — не для себя, конечно, а для других. В Союзе писателей были свои незаменимые носители «знаменитого лица». Самым влиятельным в этом смысле человеком был Сергей Михалков, который мог «выбить» для совершенно незнакомых людей не Луну с неба, а более необходимые вещи — жилплощадь, прописку, телефон, путевку, место на престижном кладбище (зачем им Луна, если на Земле жить негде?).

Не было, пожалуй, более известного поэта в стране, чем Сергей Михалков (наряду с Пушкиным, который «отвечал за всё») — его фамилию советские граждане узнавали чуть ли не с пеленок, еще в детсадовском возрасте, когда папа и мама читали им на ночь «Дядю Стёпу». А школьники всегда находили знакомые инициалы на обратной стороне своих тетрадок с текстом Гимна СССР (с недавних пор фамилия автора почему-то там не указывается). Ну а взрослые люди каждое утро вскакивали под тот же советский гимн, транслировавшийся по радио в 6 часов утра, и шли ударно трудиться. Те же, кто никогда не слушал радио, могли встретить фамилию Сергея Михалкова в титрах популярного киножурнала «Фитиль», который крутили в каждом советском кинотеатре перед сеансами, — поэт был его главным редактором.

Анатолий Рыбаков свидетельствует, что в своем начальственном кабинете в Союзе писателей Сергей Владимирович «появлялся на полчаса в день, не снимая пальто, клал руку на трубку вертушки. Любил помогать людям, спрашивал: “Кому звонить?”». Как рассказывал сам стихотворец, обыкновенный звонок не обладал такой высокой эффективностью, как непосредственный визит в тот или иной высокий кабинет: «У бумаги должны быть ноги!» Вероятно, по этой-то причине Михалкова трудно было застать на рабочем месте, ибо в это время он ходил по кабинетам со всякими просьбами и челобитными бумагами. Но в данном случае он пришёл свой кабинет, чтобы звонить по вертушке — кремлёвской спецсвязи, по которой можно было напрямую поговорить с высшими чиновниками, занимающими весь номенклатурный пьедестал в СССР. «Вертушка для верхушки» обладала чудодейственными свойствами, как тот телевизор, к которому советские люди стали прикладываться больными местами во время сеансов психотерапевтов, появившихся в перестройку в таком количестве, что хоть создавай для них свой творческий союз. «Вертушка» отчасти напоминала и золотую рыбку в том смысле, что человека, находящегося на другом конце телефонного провода, тоже было не видно. Но, по крайней мере одно желание можно было загадать. Ибо трубку всегда брал сам ее хозяин, минуя секретаршу.

Вертушка была и одним из главных символов власти и могущества в Советской стране, об исчезании которого его носители узнавали именно в ту минуту, когда этот самый телефон с государственным гербом СССР «снимали». Порой еще официально об отставке не объявляли в программе «Время» — а вертушку уже отключали: значит, всё! У одного очень большого писательского начальника случилось даже помутнение рассудка, когда у него отобрали спецсвязь, образно выражаясь, вертушка началась в голове.

Сам факт наличия спецтелефона с позолоченным гербом СССР в кабинете автора советского гимна Сергея Михалкова кажется сегодня логичным. Ибо и гимн, и герб являются атрибутами государственности, часто сочетаясь друг с другом. Итак, усевшись в кресло, Сергей Владимирович спросил стоявшего рядом оргсекретаря Виктора Ильина, кого надо побеспокоить в этот раз. «Промыслова!» — мгновенно ответил Ильин. Владимир Промыслов почти четверть века (в 1963—1986 годах) был председателем Исполкома Моссовета. Второй человек после первого секретаря МГК КПСС Виктора Гришина, влияние в столице он имел огромное. Промыслову звонили по вертушке, когда очень нужна была квартира. А поскольку узнать фамилию нуждающегося писателя Михалков не успел, то в телефонном разговоре незримо участвовал еще и Ильин. Рыбаков иронически описывает происходящее:

«Михалков (набирает номер):

— Владимир Фёдорович? Михалков приветствует. Здравствуйте. (Прикрывает трубку ладонью.) Что просить?

Ильин:

— Квартиру... Коротун...

Михалков (в трубку):

— Я насчет квартиры товарищу Коротуну... Сколько можно, Владимир Фёдорович, просим, просим, пишем, пишем... Что? (Прикрывает ладонью трубку.) Когда обращались?

Ильин:

— Два года назад... Персональный пенсионер.

Михалков (в трубку):

— Два года пишем... Ну, как можно? Старый член партии, персональный пенсионер, а ведь работает, прекрасный писатель... Крепкий мужик... А как же, я его знаю лично, наш золотой фонд... Спасибо, Владимир Фёдорович, спасибо. Что? (Прикрывает ладонью трубку.) Как имя-отчество?

Ильин:

— Галина Васильевна.

Михалков (в трубку):

— Галина Васильевна... Нет, нет, вы не ослышались. Повторяю: Галина Васильевна.

Ильин:

— Коротун.

Михалков:

— Галина Васильевна Коротун, взяли на заметочку, Владимир Фёдорович? Спасибо, дорогой, доброго здоровья»

Получилась даже небольшая пьеса, скетч. «И ничего, сходили такие “опечатки”, свои ведь люди, чего там!» — добавляет Анатолий Рыбаков. И самое главное, что пользу такие звонки приносили очевидную, ибо в противном случае квартиру тот или иной заслуженный писатель мог прождать еще очень долго (и не важно, женщина это или мужчина). Такова была система. Сергей Михалков помог с обменом квартиры критику Анатолию Смелянскому. Горьковский театровед давно собирался переехать в Москву, еще с начала 1970-х годов. Но сделать это можно было только двумя путями: женившись на москвичке или получив разрешение Министерства культуры РСФСР. Он пошел по второму, оказавшемуся еще более тернистым, пути.

Не видать бы Анатолию Смелянскому Москвы, если бы не помощь Сергея Михалкова, депутата и лауреата. Он подмахнул письмо в Моссовет, чего было вполне достаточно. В 1975 году Смелянский стал заведовать литчастью Театра Советской армии. И уже вместе с Михалковым в его квартире в доме 28/35 на улице Чайковского (ныне Новинский бульвар) они обсуждали постановку в главном армейском театре СССР пьесы «Эхо», по поводу чего драматург сострил: «Чем хуже пьеса, тем лучше пресса!»

Анатолий Смелянский отдает должное Сергею Михалкову, которому он как-то пытался напомнить эту обычную житейскую историю о своем обмене, но поэт никак не мог вспомнить ее и вообще взять в толк, о чем идет речь: «Он подписывал ходатайства широко, щедро, часто сопровождая подпись ненормативной лексикой. Чертыхался, но подписывал. Таким образом, может быть, талантливый советский поэт благородного происхождения компенсировал некоторые неудобства своей официальной жизни. В далекой юности он принял решение служить новой власти и служил ей добросовестно, без всякого душевного раздвоения»

Конечно, Михалков помогал не всем. По крайней мере, однажды он ответил отказом. Юрий Петрович Любимов в телевизионном интервью рассказывал о своём звонке Сергею Владимировичу: нужно было пристроить в хорошую больницу захворавшего драматурга Николая Робертовича Эрдмана. «Я тебе не п-п-поликлиника!» — ответил Михалков и положил трубку. Вероятно, это был не самый лучший период взаимоотношений режиссера и поэта. Хотя, в знаменитом любимовском «расписном» кабинете на Таганке автор гимна СССР бывал не раз...