Интервью: Михаил Визель

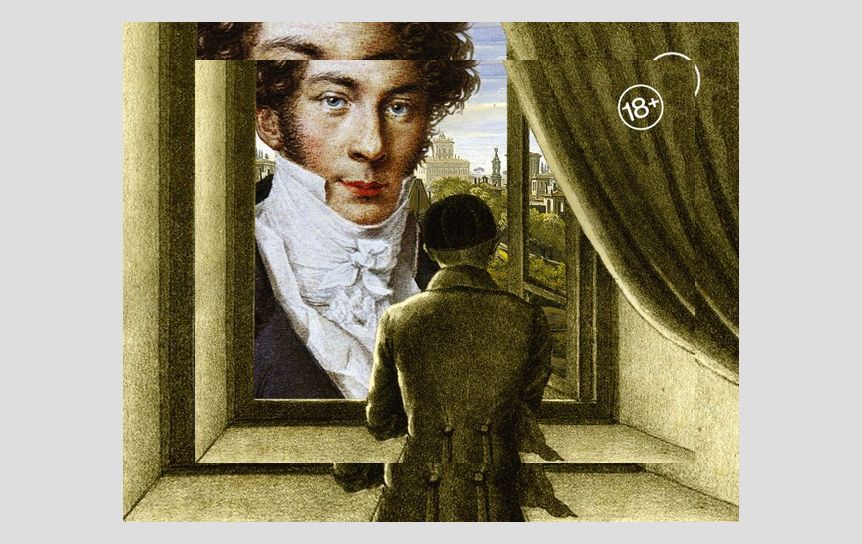

Константин Батюшков (1787-1855) - самая трогательная и самая трагическая фигура золотого века русской литературы. Даты его жизни, солидные по тем временам, обманчивы: из 68 отпущенных ему земных лет почти половину, с 1822 года, он провел в состоянии то острого, то тихого сумасшествия. Но за время сознательной жизни успел внести огромный вклад в становление русской поэзии - в первую очередь того, что касается ее фонетической стороны - плавности и благозвучности. Его счастливому творчеству и несчастной судьбе посвящены два хрестоматийных русских стихотворения XIX и XX веков - "Не дай мне бог сойти с ума" его знакомца Пушкина и "Словно гуляка с волшебною тростью..." его во многом наследника Мандельштама. А в XXI веке еще один поэт, Глеб Шульпяков написал о Батюшкове довольно объемистую книгу с резко полемичным названием "Батюшков не болен". В преддверии Hoн/Фикшн, где книга будет представлена, мы задали Глебу несколько вопросов.

Почему, собственно, Батюшков? Почему из всего золотого века русской поэзии именно он привлёк ваше внимание?

Глеб Шульпяков: Раздвоенность. Батюшков — поэт между двух веков, двух эстетических систем. Как поэт он вбирает черты прошлого и намечает будущее. Как человек он весь между взлётом и падением, вдохновением и отчаянием. Как у Державина: «Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!» Распутывать такой клубок интересно и поучительно. Читатель погружается как бы сразу в три эпохи, прошлую, будущую и промежуточную. Не забывайте, что всё это происходит на фоне довольно турбулентной эпохи — реформы Александра, наполеоновские войны и т.д. Большой исторический сдвиг.

Почему сначала пьеса, потом художественная биография (или как вы определяете жанр своей книги)?

Глеб Шульпяков: Пьеса была первым подступом. Там действие происходит непосредственно в сумасшедшем доме. Мы видим героя, который обуреваем искажёнными образами из собственной жизни. А лечащий доктор пытается в них разобраться. Книга «Батюшков не болен» — это попытка побыть таким доктором. Расставить всё по местам. Жанр я определяю как художественное исследование. Перед нами те же факты, что и в науке, но осмысляются они не академически, а художественно. В жанре эссе. Кстати, Батюшков был первопроходцем отечественной эссеистики.

Филолог Анна Сергеева-Клятис в предисловии особенно подчёркивает, что вы могли «ходить по тем же камням, видеть те же пейзажи», что и ваш герой. У вас действительно было такое ощущение? Насколько для вас оно важно?

Глеб Шульпяков: Оно важно и для меня, и для читателя. Это как стрела, пронзающая время. Когда под Лейпцигом, где шли сражения Битвы народов, ты обнаруживаешь здания, упоминаемые Батюшковым. Или когда мне удалось отыскать кладбище при кирхе, где предположительно похоронен его друг Иван Петин. А в Пирне, это уже под Дрезденом, сохранился корпус клиники для сумасшедших, где куковал поэт. Вот аллея, где он бродил, вот дубы, которые обнимал. Вот то, что он видел из окна. Германия не Россия, там всё сохранилось. В такие моменты время сжимается.

В какой степени любовью к Италии Батюшков обязан пансиону Триполи? Получается, что если бы он угодил не в итальянский, а в немецкий пансион, то воспылал бы любовью к «сумрачному немецкому гению»?

Глеб Шульпяков: …и стал бы Жуковским. Да, знание итальянского во многом определило его литературные пристрастия и даже звукопись стихотворений. Иначе и быть не могло, если ты как поэт ведешь свою генеалогию от античности. Итальянский был мостиком в латинскую поэзию. С другой стороны, наслаждаясь стихами Тассо или Ариосто в оригинале, он понимал, что адекватно перевести на русский эти божественные звуки просто невозможно. Хотя он пытался. Снова раздвоенность, снова трагическое несовпадение.

Булгаков говорил, что задумал пьесу «Последние дни» без Пушкина не из стремления к оригинальности, а просто потому, что не мог себе представить, как это – написать ремарку «открывается дверь, входит Пушкин». Была ли у вас эта проблема, что помогло с ней справиться? Разность масштабов личности героев, разность художественных методов?

Глеб Шульпяков: Когда я вижу фразу «Батюшков вздохнул, быстро встал из-за стола и громко воскликнул…» – я закрываю книгу. Мне хотелось избежать подобной «беллетризованности». В конце концов, сохранилась масса писем Константина Николаевича, где звучит его речь.

В наше время приходится читать много романов, в которые включены «подлинные» дневники, записки, письма. Признаться, я поначалу решил, что дневник врача Антона Дитриха – из их числа (да до сих пор у меня нет твердой уверенности в обратном). Не было ли соблазна действительно ввести в повествование беллетризованную фигуру врача и «позволить» ему написать нечто, что не смог позволить себе написать реальный Дитрих?

Глеб Шульпяков: Фигуру врача и самого Батюшкова я достаточно «беллетризовал» в пьесе. Дневник доктора? Российская национальная библиотека, отдел рукописей, фонд 50, ед. хр. 43. Надо было просто расшифровать его, для чего я в течение года наведывался в Питер. И «вмонтировать» в книгу. По силе воздействия документ не сравним ни с каким вымыслом. Главное, повторяю, правильный монтаж.

Один из любимых вопросов «народной пушкинистики» - «спасли бы его врачи в наше время»? (Если бы поступил в больницу без задержки – да.) Как в этом смысле обстоит дело с Батюшковым? Как, собственно, сейчас можно диагностировать его душевное заболевание? Можно ли было бы подобрать препараты, позволившие ему сохранять дееспособность?

Глеб Шульпяков: Он страдал острой формой шизофрении в форме мании преследования. Болезнь была наследственной, от неё умерла его мать, потом сестра. Причина — близкородственные браки. В среде мелкопоместного дворянства они были распространены. Полжизни он прожил под страхом родового проклятия. Хотя никогда не упоминал о нём, никогда. Но мог ли не думать? Первые симптомы появились в тридцать три года примерно. Когда он понял, что проклятие его настигло и безумие неизбежно — он пытался покончить с собой. В 1824 году друзья определили его в немецкую клинику. Лечение не помогло. Вторую часть жизни он доживал в Вологде. Препараты? Наверное, сегодня можно было бы с помощью таблеток купировать симптомы: агрессию, мании. Но поэтическую дееспособность они бы ему не вернули.

Глеб Шульпяков. "Батюшков не болен"

- М.: АСТ, РЕШ, 2024 - 640 с.

“Под небом сладостным Италии моей...”

1.

В начале XIX века экскурсия по склонам Везувия занимала примерно столько же времени, что и сегодня. К вершине по серпантину весь день поднимались на мулах, дальше пешком или в носилках. И тогда, и теперь дорогу окружали виноградники. Между вязов и пиний встречались домишки виноделов. Вид на Неаполитанский залив открывался захватывающий.

По словам Аристотеля, виноград на склонах Везувия первыми высадили древние эолийцы, на языке которых сочиняли Алкей и Сапфо. А вино, которое будут делать в новое время, до сих пор называется Lacryma Christi.

Интимные движения души и сердца составляют дух эолийской поэзии; через несколько столетий он оживёт в стихах Горация, а через Горация и Державина (который, по словам Вяземского, Горация “не понимал, но угадывал”) — сформирует “маленькую философию” раннего Батюшкова. Правда, к моменту восхождения на Везувий философия его — силой обстоятельств — разрушена.

С каждым часом температура воздуха падает. Облака опускаются на землю, путники кутаются в плащи и накидки. Пахнет серой. На плато перед последним подъёмом, в долине, изборождённой руслами окаменевшей лавы — куда путешественники поднимаются только к полудню — они обедают в “сторожке пустынника”. Кем бы он ни был, разбойником в отставке или виноградарем, он кормит туристов молоком, хлебом и яйцами, а после обеда выносит книгу. В “книге отзывов” — в основном слова благодарности за кров и стол на немецком, английском, французском. Ни слова о самом вулкане, что и понятно: в виду великого Везувия любые слова ничтожны.

Среди записей автографы Гёте и Гамильтона. Стендаль. Несколько слов любимого Батюшковым Шатобриана. Автограф самого Константина Николаевича.

Точно так, как Тиверий, которого остров пред моим окном, не знал с чего начать послание своё к сенату, — так я, в волнении различных чувств, посреди забот и рассеяния, посреди визитов и счетов, при безпрерывном крике народа, покрывающего набережную, при звуке цепей преступников, при пении полишинелей, лазаронов и прачек, не знаю, не умею, с чего начать вам моё письмо.

(К.Н. Батюшков — А.И. Тургеневу из мартовского Неаполя)

Лазаронами называли босяков и нищих, отиравшихся в квартале Меркато — как правило, в обносках наподобие прокажённого Лазаря из Евангелия от Луки. Они же могли быть и “гидами” по Везувию.

После обеда подъём продолжается пешим ходом. Вид со склона — в разрывах вулканического пара и облаков — головокружителен. Здесь воет холодный ветер, земля покрыта бесформенными глыбами. А внизу на зеленоватой, искрящей в лучах воде залива — встают, облитые светом как декорации в театре — острова Иския и Капри. На горе всё хаос, всё смерть. Внизу — книга, исписанная белыми буквами парусных лодок, — книга гармонии, книга жизни.