Текст: Андрей Васянин

Книга-ностальгия, воспоминаний и размышлений вслух о славном и странном минувшем — первая публикация расшифрованных текстов и фотографий из личного архива Юрия Роста.

Прогулки двух друзей журналиста, фотографа и писателя Юрия Роста и Ильи Кабакова, одного из самых известных в мире современных русских художников и превратилась в ностальгическое путешествие по пустынным московским улицам с разговорами, окрашенными «странной печалью», о прошедших временах и судьбах творцов.

Темы бесед очень разные и часто неожиданные: московские — о странной жизни художников-нонконформистов и способах выживания неформального искусства за «железным занавесом», беседы в Нью-Йорке — о художнике, оказавшемся в реалиях чужой культуры, о судьбе его произведений, о победах и неудачах, о востребованности и славе.

Это были, словами Ильи Кабакова, прогулки в «область счастья, сказки, где могут произойти только самые приятные вещи, где мы можем одновременно жить и сегодня, и в прошлом, и это прошлое находится вокруг нас, в сегодняшнем дне».

Фрагмент из книги публикуется с разрешения издательства.

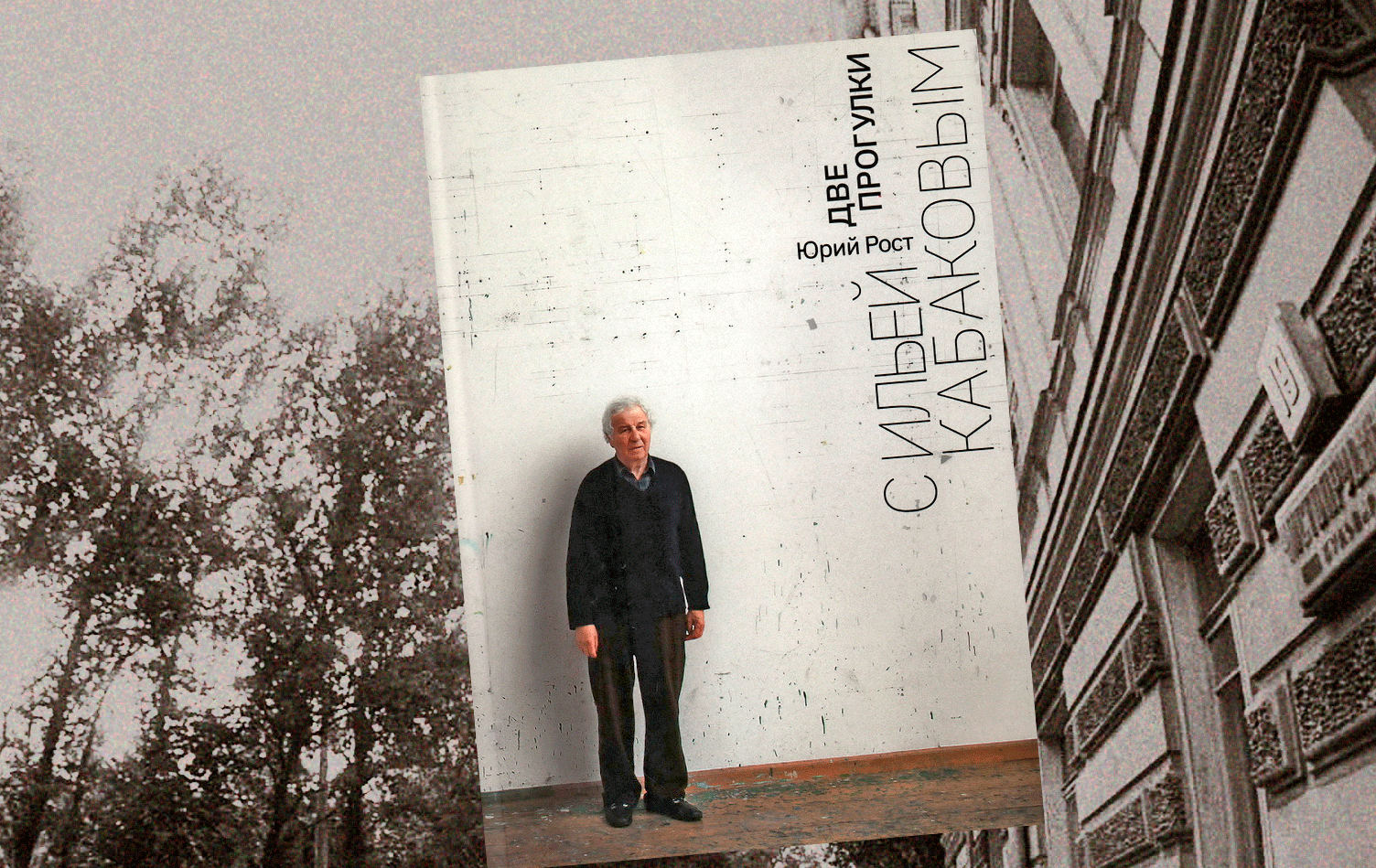

Юрий Рост «Две прогулки с Ильей Кабаковым»

- Издательство: М.: Искусство–XXI век, 2024.

Глава 4. Мастерские.

- Если художника посетил иностранец, это являлось высшей степенью поражения его в художественной иерархии

И.К. — В те годы все мечтали попасть в мастерские неофициальных художников, потому что это был рай. Там мы говорили, что хотели, рисовали, писали, что хотели. Свободомыслие кипело. Это был напряженный арт-мир. Поэтому, когда начинаешь бубнить про страх, про газеты, которые с утра объявляли новые формы опасности, обсуждали неофициальных художников, продавшихся иностранцам, никто сегодня не понимает, что было ежедневное присутствие страха и паники, что будут сажать, видят только свободную жизнь мастерских и даже поездки на автомашинах, которые были у многих. Удачные продажи, приезд иностранцев. Оказывается, никакого советского искусства не было, а эти художники контролировали всю ситуацию, раздавали всем право на жизнь.

Ю.Р. — Молодые были, впереди была как будто целая жизнь. Единение было. По-разному относились… Но я, помню, снимал у тебя в мастерской: там лежали разные бородатые, усатые, с кем ты теперь поддерживаешь отношения и не поддерживаешь, радовались жизни…

И.К. — Да, веселье невероятное.

Ю.Р. — Не было разделения, потому что не было еще табеля о рангах. Это возникло потом: кто в какой галерее, и в какой стране, как устроился.

Э.К. — Это возникло, когда стали приезжать иностранцы. Я сейчас прочла две книги мемуаров — вдовы Шварцмана «Кто здесь Шварцман?» и жены Штейнберга. Видно, где это начинает возникать — обиды, кухонные передряги. Еще до открытия границ, но когда уже начали появляться иностранцы.

Ю.Р. — Собственно, продажа и покупка всех и разделила.

Э.К. — И потом беспрерывные жалобы и обиды. Получается, что все голодали, но при этом садились и ехали в валютный магазин.

Ю.Р. — Одно не исключает другого. Они могли поехать в валютный магазин, а через месяц ничего не продать и голодать. Регулярного заработка же не было. У тебя были регулярные продажи?

И.К. — Нет, конечно. Я помню обмен на старый фотоаппарат. Был страх получить валюту — «зеленую бумажку» — в руки. Прикосновение к доллару это была тюрьма. Поэтому продажи происходили в смягченной форме, был обмен на некий материальный эквивалент. Те, у кого не было продаж, занимались оформлением книг. Это было чистейшее удовольствие, если приходил иностранец и всерьез оценивал твою работу.

Ю.Р. — Иностранцы же тоже были специфические. Достаточно было просто быть иностранцем.

И.К. — Да, неземные люди, ангелы…

Ю.Р. — Неважно, если он ничего не понимал в искусстве, был каким‑нибудь клерком в какой‑нибудь компании… Но он пришел, перед ним все разложили, кормят-поят…

И.К. — Потом он уходил, унося с собой десяток рисунков, которые ему дарили только за то, что он пришел.

Э.К. — Я не думаю, что так просто кто‑то отдавал. Это безумие.

Ю.Р. — Отдавали — это был такой азарт. Даже я, не художник. Ко мне Дмитрий Урнов, искусствовед, шекспировед и конник, приводит одного и говорит: «Это миллионер». Входит мужик в кедах. Мы выпиваем. Он говорит, что хочет купить у меня три фотографии. Я думаю: да пусть так берет. Митя говорит мне: «Ты что, совсем сдурел? Если так, то он их не довезет». А мне неудобно — хороший парень, привез водки.

Не потому, что не ценили себя, но не было реальной ценности. Сейчас все разложено по полкам и так просто уже не подаришь. А тогда — это был знак приязни и к своим, и к иностранцам. Одному подаришь один рисунок из серии, другому — другой. Картины тогда еще не набрали физическую силу… Живопись жалко было, холст был дорогой, краски.

И.К. — Да, в основном рисунки дарили. Ведь было ощущение, что все это не нужно, что все погибнет. И это было своего рода спасением утопающих, с мыслью, что хоть что‑то останется. Отдавались целые блоки, исходя из представления, что западный мир есть библиотека, где все будет спасено. Тема иностранцев — отдельная, очень важная тема для исследований, потому что иностранец в советской закрытой ситуации был как инопланетянин. Это воспринималось как появление неположенных существ, космических скитальцев, залетевших к нам.

Важно описать ритуал, существовавший среди художников. Галя Маневич касается в своих мемуарах этой темы. Ритуал состоял в следующем: посещение иностранца ни в коем случае не должно было стать твоим личным закрытым делом. Ты должен был делиться, как шоколадом в голодные годы — его нельзя съесть весь самому, но надо разделить на десять или двенадцать кусочков. Или получение Нобелевской премии Буниным — там заведомо был список людей, с которыми надо поделиться. Это не область потребления, а форма небесного подарка, который должен быть разделен.

Ю.Р. — Так должно было быть, но так не всегда бывало.

И.К. — Да, но в принципе этический императив говорил следующее: твои ближайшие восемь друзей должны получить такие же куски. Невозможно было послать иностранца за три дня в сорок мастерских, но семь-восемь человек ближайших друзей он должен был посетить. Булатов, Васильев, Янкилевский, Штейнберг, Пивоваров и так далее должны быть обязательно обслужены.

Иностранец часто в ужасе, не понимает, что от него хотят. Его брали, как вещь, за шкирку, потому что сегодня, сам того не зная, он уже принадлежал всем этим людям, хоть на полчаса каждому. У иностранца могли быть свои проблемы. Он должен был вечер провести с семьей, или пойти еще по каким‑либо делам, у него было, скажем, только два часа времени. Тогда он успевал только к трем-четырем художникам.

Возникал целый ряд проблем: почему ты привел сначала к другим, значит, ты их считаешь важнее меня? Всегда тот, кого не посетили, чувствовал себя ужасно ущербно. Если художника не посетил иностранец, это являлось высшей степенью поражения его в художественной иерархии. К нему не пришли — значит, иностранец не счел нужным посетить его. Хотя ему было совершенно наплевать, к кому первому его привели, для него все были экзотическими

Были и курьезные дела. Например, я всегда при случае вспоминаю посещения Дины Верни. У Дины Верни были свои амбиции. Ритуал посещения художника был связан не только с тем, что смотрели работы. Он заключался и в том, что надо было выпивать. Каждый художник готовил стол, минимум — картошку, селедку. Обычно вся семья за пару дней до назначенной встречи была поставлена на уши: доставали продукты, готовили. Серьезное мероприятие в тяжелых условиях очередей. Поэтому когда иностранец приходил и говорил, что уже все посмотрел и что ему нужно уйти, он оскорблял дом. Он не знал, что посетить художника значит пообедать.

Дина Верни отличалась прямотой. И в одном случае она пришла к художнику, и ей не понравились работы, она собралась уходить. А он — теплый человек, он приготовил обед. Я был очень взвинчен, говорю, что тебя ждали как манну небесную, ты же должна человеку помочь, поощрить его. Она говорит (тут несовпадение этики советской и этики западной, свободного мира): «У нас на Западе принято следующее: если художник приглашает к себе домой, можно согласиться или не согласиться, но если ты приходишь, то проводишь время в теплой атмосфере, на стенах висят его картины, ты можешь посмотреть на них или нет, сказать о них что‑то или нет. Это не показ. Это дружеская встреча. Но если тебя приглашают в мастерскую смотреть картины, то ты выступаешь как эксперт, ты никакой не товарищ, от тебя ждут мнения профессионала. Я не могу — не имею права! — сказать: “Это неплохо. Теперь пойдем выпьем водочки”. Я тогда теряю свое профессиональное достоинство»...

Ю.Р. — Давай вернемся к Дине Верни.

И.К. — Да, она была очень профессиональным человеком, знатоком, музейным работником, супергалерейщицей. Это был «гамбургский счет».... А в неофициальном художественном мире не было понятия профессионализма. Было понятие откровения, нового слова, божественного снисхождения, по причине которых появились твои работы. Они не появились с целью, чтобы их выставили в галерее, продали, чтобы ты получил за это деньги. Профессионалов в рыночном смысле и в смысле истории искусства не существовало. Мы для этого ужасного мира открывали свои внутренние двери. Получить по голове для высунувшейся улитки было очень тяжело. Тем более что это был подход интернациональной экспертизы. Эта проблема была центральным пунктом.

А неофициальный художественный мир вообще игнорировал экспертизу внешнего художественного мира. Предполагалось, что все художники в мире рисуют так же, как мы в нашем неофициальном подполье. Каждый рождает из себя некую феноменальную идею, каждый имеет свое откровение, каждый сам себе царь. Мысль о том, что существует западная история искусства и эволюция в этой области, что существуют западные и американские стандарты современного искусства, модерн, постмодерн, что имеется какой‑то интернациональный критерий, эксперты высоких инстанций — кураторы и директора музеев, в неофициальном мирке вообще отсутствовала. Поэтому русский подпольный художник предполагал, что приехавший иностранец не то что приложит свои критерии к его продукту, а что он по-отечески или по-матерински проникнет вглубь «откровения» ребенка и скажет: «Честно говоря, я ничего подобного в жизни не видел». А ведь он потому и был директором музея, что он видел все подобное в большом количестве и в каждой стране.

Ю.Р. — А художник, бедный, как раз многого не видел.

И.К. — Да, а думал, что, сойдя с вершин, его посетитель увидел нечто никогда не виданное. Это была основная проблема.

Ю.Р. — А не было там внутренней ошибки или спекуляции? Они понимали, что могли такое видеть, но что в стране, зажатой со всех сторон коммунистической идеологией, вдруг появились такие художники, это должно было привлечь Запад.

И.К. —Они знали. Жизнь неофициального искусства была скорректирована по отношению к существующему официозу. Все неофициальные художники прекрасно знали, что делают не то, что делают в официальном мире. Все интуитивно сравнивалось с официальным миром: «А мы будем делать по-другому». Это была стенка, о которую мяч должен был постоянно ударяться и от нее отскакивать.

Конечно, одновременно существовал второй критерий — сравнение себя с образцами современного западноевропейского искусства. Абстрактный экспрессионизм делали Кулаков, Стесин, Зверев… Они знали, что есть абстрактный экспрессионизм, но то, что делали Пятницкий, Зверев или Кулаков, было местным производством того же продукта. Тем и отличается сила провинциальности: это делается лучше, чем сам оригинал. У художника была уверенность, что он тоже современный художник, потому что он тоже делает абстракции, и не хуже, чем, скажем, Поллок, Сулаж, Матьё или кто‑то другой из ташистов.... И этим «невиданным и неслыханным» занималось большинство неофициальных художников — Шварцман и другие. Это как бы искусство без образцов. Я вырастил тот гриб, который вы никогда нигде не увидите кроме как у меня. Это пафосное, экзальтированное искусство.

... Между тем, вся эта продукция художников, начиная с 1950‑х годов, с Лианозовской школы, с Немухина создавалась в ситуации запертого котлована, и она может быть рассмотрена только с условием знания контекста советского существования. Только зная контекст, можно оценивать и любить это искусство. Это так называемый локал-арт. У меня есть толстый альбом румынского неофициального искусства. Там это не так истреблялось, как в России, это можно было выставлять, но репертуар — один к одному советское неофициальное искусство Москвы и Ленинграда. Те же уроды, гротески, соц-арт и все прочее. Так что это явление нужно оценивать широко — как восточноевропейское искусство, локал-арт в социалистической зоне.

Ю.Р. — Будет ли он сухой или живой ветвью?

И.К. — Мы этого не можем сказать, тем более что мы сами принадлежим к нему. Пока это рыба второго сорта. Это создает стресс в сегодняшней ситуации, как кажется. Хотя я мало видел. Проблема заключается в следующем: основной энергетический футбол, эмоциональное напряжение и креативность связаны с тем, что неофициальное искусство жило под огромным бетонным колпаком и все время надо было играть. Эта игра получалась как игра в теннис со стеной — чем сильнее бьешь, тем сильнее отскакивает. У тебя постоянно есть партнер, который подает тебе мяч. Что бы ты ни сделал, ты слышишь звук — «там не довольны твоей мазней, там эту вещь не выставили бы, там за эту вещь посадили бы». То есть у тебя есть эхо, постоянное напряжение, благодаря чему ты сохраняешь свою энергетическую мобилизованность.

Тридцатилетняя жизнь в неофициальном художественном мире способствовала твоей постоянной мобилизованности, поскольку ты, во‑первых, рисовал не то, что полагается, а во‑вторых, каждую минуту все это могли уничтожить. Сегодняшняя ситуация другая — никто тебя не посадит, у тебя нет спарринг-партнера, как в боксе. В сегодняшней ситуации слов «плохо», «некрасиво» никто не произносит. Нет императива по поводу оценки.

Ю.Р. — Тогда тоже не было. За исключением Дины Верни.

И.К. — Иностранец был вежлив. И чем больше ты живешь за границей, тем больше ты понимаешь фальшь этих улыбок. Ты можешь рисовать что угодно, но тебе никто ничего не скажет, хотя за спиной ты можешь услышать, что это дерьмо. Здесь нет культуры прямого говорения, как ни странно. То есть все выражается не в словах, а в прямой реакции, в том, что тебя не хотят принять или пригласить. Но кто же тебе скажет правду?