Текст: Михаил Визель

Захар Прилепин «Тума»

М.: АСТ, 2025. – 688 с.

Новый толстый роман Захара Прилепина знаменует собой, во-первых, возвращение автора, чье имя на слуху даже у людей, далёких от литературы, в собственно литературное (гуляй-)поле, а во-вторых, – возвращение большого исторического романа. Потому что роман о прошлом и роман исторический – это не одно и то же. Только во втором из них выстраивается уникальный хронотоп, зачастую вытесняющий факты, которые считаются историческими. Невозможно представить себе Наполеона иным, чем в романе Толстого, к возмущению историков. Пока что трудно сказать, вытеснит ли прилепинский Степан те крупицы фактов, которые мы знаем об историческом Разине, но предпосылки к этому явно есть.

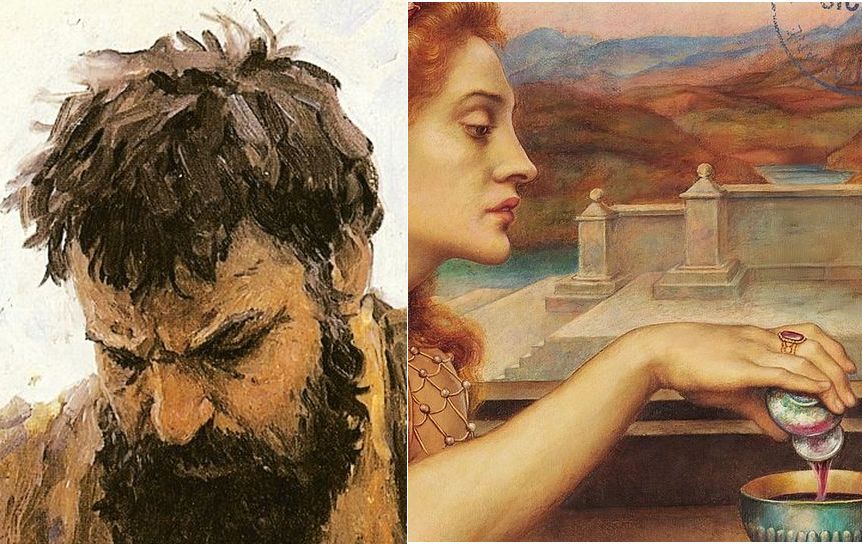

Полуказак-полутатарин (таково значение слова «тума́» в исторических словарях), полиглот от рождения и лидер по природе, умеющий договариваться и готовый крушить без жалости, когда договориться не удалось, Степан получился ярким и запоминающимся, хоть показан и не без односторонности (политическая линия прописана явно лучше неизбежной в романе любовной). А окружающие обстоятельства – колоритными и, так сказать, передающими всю жестокость времени. Мало кто задумывается, чтò именно происходит с человеком, посаженным на кол. А Прилепин не просто задумывается, но и описывает… Не скрывает он и того, что промысел донцев, «поиск» – это просто грабительские набеги.

И, конечно, ещё одна особенность настоящего исторического романа – его реальность всё время параллелится с той реальностью, из которой он написан, включая личную реальность самого автора. На первых странницах Степан приходит в себя в азовском плену, весь переломанный, с заплывшим глазом – и Захар, как мы помним, пережил опасное покушение. Половина «Тумы» посвящена братским, но далеко не всегда дружеским взаимоотношениям донских казаков с «хохлачами», запорожскими сечевиками; но нашлось место и для предполагаемого паломничества Степана на Соловки, причем автор делает своего героя свидетелем перенесения (то есть, проще сказать, умыкания) мощей митрополита Филиппа в Москву в 1652 году и взаимоотношений казаков с московским государством, которые хоть и верноподданические, но тоже далеки от идиллических. Запоминается момент, когда Степан с пригорка смотрит на идущее походом на ляхов русское войско. И понимает, что это неисчислимая и несокрушимая рать, при всех своих несовершенствах, просто сила иного порядка, чем лихие казаки. Роман обрывается юностью героя. Есть основания полагать, что нас ждет трилогия: приключения Степана – лихого атамана, и Степана – народного бунтаря.

Михаил Елизаров. «Юдоль»

М.: АСТ, РЕШ, 2025. – 480 с.

Одна из предыдущих книг Михаила Елизарова, принёсшая, ему, кстати, в 2014 году приз зрительских симпатий утонченнейшей премии «Нос», называлась честно: «Мы вышли покурить на 17 лет». Выпустив в 2019 году чрезвычайно впечатляющий роман «Земля» о метафизических аспектах похоронного бизнеса в Подмосковье, Елизаров вместо того, чтобы заняться его продолжением, уже анонсированным, тоже ушёл заниматься другими делами – правда, не на 17, а на 6 лет. И вернулся с таким же впечатляющим романом. Продолжающим «Землю» не сюжетно, а стилистически и, пожалуй, тематически. Главный его герой, новоиспеченный пенсионер Андрей Тимофеевич Сапогов, отработав 40 лет счетоводом в собесе, решает теперь отомстить унылой советской конторе, которой он отдал всю жизнь, и всем сотрудникам, ее, эту жизнь, отравлявшим – по его убеждению. Ну и заодно всему человечеству. Правда, по скудости ума и его воспалённому состоянию, он решает прибегнуть к средствам, губительным скорее для него, чем для человечества.

Более подробно рассказывать об этом романе так же бессмысленно, как пересказывать картину Ротко или Малевича. Эффект возникает не из описания сюжета, а из сочетания оттенков и линий. Воспользуемся просто определением самого автора: «”Юдоль“ не роман, а реквием...» Реквием по чему?

Михаил Левантовский. «Невидимый Саратов»

М.: АСТ, РЕШ, 2025. — 252 с.

Автор-дебютант с самого начала показывает читателю, что собирается с ним играть в обманки и двусмысленности. Потому что вынесенный в название известный топоним — это вовсе не топоним, а фамилия главного героя, 35-летнего Володи. А живёт он в неназываемом ПГТ, посёлке городского типа, обычной жизнью, с женой Олей и дочерью Катей, школьницей. И как часто, увы, бывает, в какой-то момент налаженная семейная жизнь дает трещину, в которую утекает ее смысл. Самое грустное, что засасывает эта трещина и Катю. Которая, как все дети в семьях, оказавшиxcя вдруг неблагополучными, мучается и переживает, не понимая, что происходит с ее одинаково любимыми родителями.

Но роман Левантовского – не только социально-психологический, но и фэнтезийный. Дочка Катя отгораживается от ставшей вдруг колючей реальности другими мирами. И так же поступают другие герои этой семейной драмы. Можно сказать, что Левантовский пользуется оптикой Алексея Сальникова с его ставшими знаменитыми гриппующими Петровыми; но прокручивает стёклышки этого калейдоскопа по-своему. Хотя бы потому, что тоже, как и Сальников, изначально – поэт. У него по-другому складываются слова. И складываются здорово.

Вера Сорока. «Сказки слепого мира»

М.: Альпина нон-фикшн, 2025. — 300 с.

Дебютный роман Cороки «Петербургские монстры» открыл читателю мир петербуржцев, урожденных и ставших таковыми, как и сама Варвара, по собственному выбору, – ровесников века. И проживающих одновременно и в мире материальном, и в мире виртуальном, который по-старинному хочется назвать «миром фантазий», миром городских легенд – и трёхсотлетней, и годичной давности. Новый сборник рассказов продолжает это направление. Но уже по-другому. Первая его часть – это современные, употребим ещё одно модное некогда слово, ремейки классических архетипов – Русалка, Чистилище и т.д., а вторая – такие же короткие и, как правило, невесёлые истории, исключительно оригинальные, архетипов не имеющие, а укоренённые в современности – которую Вера отражает, как видит. Как и подобает хорошему писателю.

Мария Закрученко. «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной»

М.: Альпина нон-фикшн, 2025. — 464 с.

Эпичная и в то же время ироничная космоопера о мальчике Дике, который вырос подкидышем на планете, где книги считаются опаснейшей заразой и строжайше запрещены, и попадает, как и подтверждает название, на пиратский корабль, несущий эту заразу по всей вселенной, докуда может досягнуть.

Подобно многим произведениям «твёрдой фантастики», этот объёмистый опус явно вырос из запойного чтения подобных (в первую очередь – англоязычных), и чтобы его продолжить, надо сочинять что-то подобное самому. Но Мария Закрученко все-таки не провинциальный школьник; и ее сага – не просто нагромождение фантастических повествовательных инструментов, а ещё и – и, пожалуй, в первую очередь – признание в любви книжной культуре и гимн ее непроходящему значению. Что очень кстати поддерживается и самим физическим воплощением книги – увесистый красивый том с эффектной обложкой с загадочными письменами и разноцветным обрезом.

Бибхутибхушон Бондопаддхай. «Однажды в лесу»

Пер. с бенгальского Евы Лекаревой

М.: Ad Marginem, 2025. – 400 c.

Почётный гость ММКЯ – Индия; и великой юго-восточной стране есть что предложить русским читателям. Потому что индийская литература – это на самом деле десяток языков, на каждом из которых говорят десятки и сотни миллионов человек, и каждый из которых располагает собственной литературой. Порой столь же непривычной для русских читателей, как имена индийских писателей.

Впрочем, как говорится, все мы люди. И в романе этого калькуттского классика, умершего ровно посередине XX века, под внешней экзотикой русский читатель найдёт много знакомого: бедный юноша, вынужденный уехать на заработки, получающий выгодную и почётную должность управляющего большим лесным хозяйством; и вынужденный сочетать свои высокие устремления с материальными интересами, подразумевающими тотальную коррупцию. Принимающую в Индии кастовое обличие. Но, на индийский же лад, находящий утешение в духовном единении с лесом. Который становится для него не просто живым, но основным действующим лицом его жизни, и, соответственно, этого полуавтобиографического романа.

Что-то подобное делал по-русски Анатолий Ким, достаточно назвать его роман 1989 года «Отец-Лес». Не говоря уж о Пришвине. Так что вовсе неизвестным для русского читателя такое отношение к биоценозу не назовёшь? Но, конечно, Индия – это что-то особенное. Чему мы с удовольствием и внимем.

Хатльгрим Хельгасон. «Женщина при 1000 °С»

Пер. с исландского Ольги Маркеловой

М.: Городец, 2025. – 544 с.

Исландцы говорят на языке, на котором говорили их предки 1000 лет назад. И, можно сказать с некоторой долей допущения, литература их устроена так же. То есть берётся какая-то реальная история и на её основе слагается песнь, в которой можно узнать факты, но поданы они по-особенному. Вот и здесь – известный писатель Хельгасон, автор суровой саги «Шестьдесят килограммов солнечного света», воспользовался мемуарами реальной женщины по имени Хербьёрг Бьёрнссон, чтобы рассказать историю XX века – как она видится из этого отдаленного угла Европы. Познакомился он с ней случайно: обзванивал в конце 2006 года потенциальных избирателей своей жены, баллотировавшейся в депутаты, и по одному телефону ему ответила язвительная 80-летняя старушка. Они, что называется, зацепились языками и разговорились о вещах далёких от представительской демократии. Когда же горячка избирательной кампании закончилась, Хельгасон решил связаться со своей корреспонденткой, но оказалось, что она уже умерла.

И тогда писатель счёл своим долгом запечатлеть её историю для потомства. Тем более что история эта действительно из ряда вон. На годы жизни Хербьёрг пришлась и Вторая мировая война, имевшая в Исландии свой уникальный вид (в то время Исландия была частью Дании, которую оккупировала фашистская Германия – но саму Исландию при этом оккупировала Великобритания), и смену общественного порядка в 60-е, которые она застала раскрепощенной 30-летней женщиной, и многое другое последующее. К тому же её родной дед – первый президент независимой Исландии. А её отец – сын этого президента, один из двадцати (!) 20 исландцев, поверивших фашизму и добровольно служивших в СС. Что сломало ему жизнь и вынудило к многословным мемуарам, которые Хельгасон тоже использовал, как и мемуары деда-президента. В общем, литература в кубе. Но талант оригинального сочинителя делает их не пересказом пересказов, а живым произведением с язвительной и проницательной рассказчицей. Она почти не встаёт с кровати, но держит под подушкой гранату, азартно чатится по всему миру. И активно готовится к смерти. В частности – настояла в завещании, чтобы её сожгли в крематории при температуре не ниже указанной на обложке этой книги.

Симона Ло Яконо. «Вирдимура»

Пер. с итальянского Татьяны Быстровой

М.: Альпина нон-фикшн, 2025. — 246 с.

Этой книгой «женская» редакция Belles Letters продолжает удачную серию романов о сильных итальянских женщинах. Но если в предыдущем бестселлере, «Почтальонша», героиня вынуждена бросать вызов патриархальным нравам Апулии 1930-х годов, не приемлющим женщину на велосипеде, привозящую им письма (что особенно удивительно российским читателям, хорошо помнящим письмоводительницу Стрелку из «Волги-Волги»), то автор(ка) этого романа забирает куда круче, – в Сицилию XIV века, где героиня продолжает дело своего отца-врача. В те времена, когда врачи были вынуждены осматривать своих пациенток руками и глазами служанок, чтобы, не дай Бог, к ним не прикоснуться!

Надо отдать должное синьоре Ло Яконо, писательнице и мировой судье: её роман, не блеща ненужными здесь стилистическими красотами, не оставляет ощущения фолк-хистори, то есть когда в исторические декорации вписывают мотивации и менталитет людей заведомо современных. Ее Вердимуре, дочери лекаря Урии, вполне веришь. Так что пока одни дамы с негодованием, подкрепляемым профессорскими окладами, докладывают о необходимости деконструкции канона, составленного исключительно с учётом интересов белых мужчин, другие просто этот канон переписывают, открывая новые имена – не только в настоящем, но и в далёком прошлом.

Садек Хедаят. «Слепая сова»

Пер. с персидского Анны Розенфельд

М.: Азбука, 2025. – 256 с.

Небольшие размеры и изящный орнамент на обложке наводят на мысль о средневековых миниатюрах, красавицах в чадрах и проч. Но ничего подобного. Стоит открыть книгу – и стереотипы разлетаются в куски, как и представления о логичности, связности и вообще здравом смысле. Садек Хедаят (1903–1950) – аристократ по рождению, крайний модернист по устремлениям, пионер и мученик вестернизации довоенного Ирана. Можно широким охватом сравнить его с Кафкой – потому что он тоже некоторое время ходил на коммерческую работу, не приносившую ему ни морального, ни материального удовлетворения, а по ночам боролся за письменным столом со своими кошмарами.

Но лучше провести параллель между ним и русской «парижской нотой», неприкаянными мальчиками первой волны эмиграции, которым был заказан путь домой и которые не нашли себя в Париже, куда их влекла не только политическая необходимость, но и культурные, даже цивилизационные интересы. Во всяком случае заглавная повесть, написанная от лица художника по пеналам (!), осаждаемого кошмарами, подогреваемыми ночными бдениями и неразделенной любовью (точно ли к реальной девушке?), заставляет живо вспомнить о Борисе Поплавском. Как и его печальный конец.

Паоло Бачигалупи. «Навола»

Пер. с англ. Киры Егоровой

М.: Азбука, 2025. – 672 с.

После невероятного взлета «Саги о льде и пламени», ставшей гиперуспешным сериалом «Игра престолов», другой американский писатель, со звучной итальянской фамилией, справедливо рассудил: а чем наши хуже? И придумал такое же эпическое историческое фэнтези, основанное не на английской войне Алой и Белой роз, то есть Ланкастеров и Йорков, обернувшихся Ланистерами и Старками, а на истории флорентийских купеческих домов, ставших герцогскими фамилиями. А в остальном – все то же: драконы, интриги, сражения, любовь. Но разворачивающийся не в суровых северных льдах, а на благодатных зелёных холмах вымышленного края, в котором всякий бывавший там сразу узнает Тоскану. Чьи мягкие очертания не случайно признаны ЮНЕСКО таким же достоянием человечества, как Колизей. Хочется надеяться, что и здесь высокобюджетный сериал не замедлит.