Текст: Михаил Швыдкой/РГ

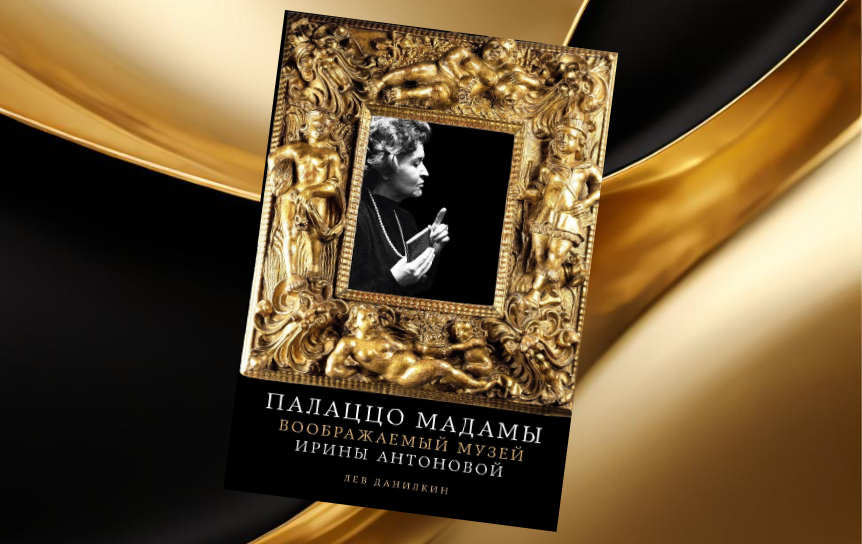

Книгу "Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой" Льва Данилкина, вызвавшую острую дискуссию не только в кругу деятелей культуры, надо обязательно дочитать до конца. Что непростое дело хотя бы потому, что в ней около шестисот страниц с обилием сносок, напечатанных мельчайшим шрифтом. Но все же советую это сделать. Чтобы избежать ложных суждений и не остаться в плену домыслов.

И тогда в последней главе вы обязательно отметите важное определение, которое автор дает своей героине: "насыщенность вертикальной тягой". Так Б. Р. Виппер, ее учитель, выдающийся искусствовед, "описывая фигуры на картинах позднего Ренессанса и маньеризма", обозначал их особое качество. Лев Данилкин использует для каждой главы, раскрывающей ту или иную грань жизни и характера Ирины Александровны Антоновой, репродукцию известной картины, - из тех, что составляют коллекцию ГМИИ им. А. С. Пушкина или бывали в нем на одной из выставок.

Изображение "Сикстинской Мадонны" из дрезденской Галереи старых мастеров предваряет эпилог его непростого повествования. Приведу фрагмент из этой последней главы, который многое проясняет не только в замысле автора, но и в результате его скрупулезного, яркого и небесспорного труда.

"...Наблюдая за ИА в окружении других людей, мы не можем избавиться от впечатления, будто она немного левитирует, как главная героиня в "Сикстинской Мадонне" - где все остальные малость проваливаются под собственной тяжестью в клубы сценического дыма, а она идет прямо по облаку - одинокая; да - за всей ее аскетичной театральностью, сухой, наигранной любезностью ощущалось "необыкновенное, никем и никогда не виданное одиночество".

Б. Виппер пишет о "Сикстинской Мадонне", Л. Данилкин - об Ирине Антоновой. И дальше: "Даже теперь, после смерти, когда мы больше не можем почувствовать ее способность заполнять пространство собой, своей личностью вытесняя всех прочих, необязательных существ, - на видеозаписях она производит впечатление женщины, вознесшейся непостижимо высоко и далеко".

Слова эти не отменяют, не перечеркивают того, что было сказано в предшествующих главах этой книги, где судьба и характер Ирины Александровны рассмотрены с помощью самой разной оптики - воспоминаний ее друзей и недругов, протоколов музейных заседаний, отрывков из научных трудов, мемуаров и газетных вырезок. Но они, безусловно, перекрывают многоголосие воспоминаний, в котором часто нарушается общепринятая норма: о покойном либо хорошо, либо ничего.

Кому-то может показаться парадоксальным сравнение легендарного директора ГМИИ с "Сикстинской Мадонной", - но, завершая свое многолетнее расследование, Л. Данилкин, может быть, вопреки первоначальному замыслу, убеждает нас, что он написал книгу не о советской "Пиковой даме", не о музейной Салтычихе с развитым чувством прекрасного, не о виртуозном бюрократе, способном сохранять баланс между культурным сообществом и властью, а о великой женщине, которая принесла в жертву собственную жизнь ради осуществления своей утопической художественной идеи. И не случайно автор книги, приведя немало не самых приятных для Ирины Александровны подробностей ее отношений со Святославом Рихтером, признает ее конгениальность великому музыканту. И поставит в ряд выдающихся женщин XX века.

Не стану лукавить, несогласие с автором не покидало меня в процессе прочтения книги. Было ясно, что текст написан талантливым и глубоким человеком с очевидным даром расследователя и интервьюера. Но ощущение, что, опираясь на большое количество посмертных воспоминаний, где перемешаны реальность и вымысел, слухи и апокрифы, он задался целью вбить последний гвоздь в гроб покойницы, не покидало меня. И от того раздражали редкие незначительные ошибки. "В. Захаров не был последним министром культуры СССР! А. Бусыгин был не дипломатом, а заместителем министра культуры!" - возмущался при чтении "Палаццо Мадамы". И сам удивлялся подобной реакции.

У меня были свои непростые отношения с Ириной Александровной, начиная с 1991 года, когда в издательстве "Культура" мы издавали каталог "Бременской коллекции" для выставки в Эрмитаже. Но какой бы драматический характер ни принимали наши споры по поводу "перемещенных ценностей", у меня не было сомнений в ее выдающихся достоинствах.

Однако "мертвые сраму не имут". И. А. Антонова не нуждается в моей защите. Тем более, повторю, как показывает мощный финал книги, автор, написав житие Ирины Александровны, полное крутых зигзагов при видимости восхождения по прямой, дарует ей патетический переход в иное - неземное - бытие. Поэтому позволю себе сказать несколько слов в защиту живых. Мне кажется глубоко неверным утверждение, что после того, как Ирина Александровна приняла должность президента ГМИИ, в музее воцарилась "галерейная" атмосфера и "торгующие" заполнили "храм". Это совсем не так. М. Лошак проявила себя как настоящий музейный директор, понимающий значение рутинной работы, невидимой посетителям. Пишу это не по дружбе с ней, а потому что видел, сколь серьезно она занималась проблемами хранения, реставрации, строительства. И уверен, что, критикуя планы М. Куснировича о коммерческом развитии "Музейного квартала", нельзя не вспомнить о его трогательных отношениях с И. А. Антоновой в последние годы ее жизни, - он помогал ей искренне и бескорыстно.