Интервью: Владимир Артамонов

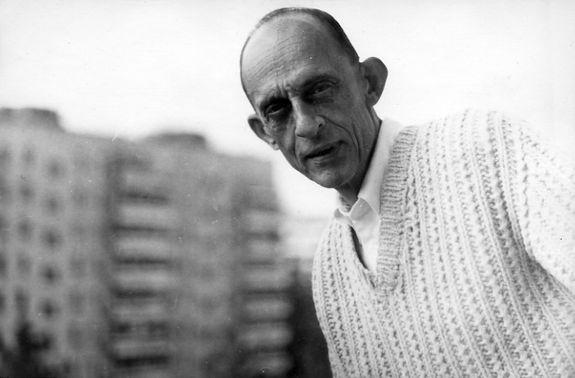

Фото из архива Виктора Голышева

26 апреля 2022 года исполняется 85 лет переводчику «Шума и ярости» и «Мартовских ид», «Пролетая над гнездом кукушки» и «1984», одному из патриархов российской переводческой школы и профессору Литературного института Виктору Голышеву. По этому случаю ГодЛитературы.РФ вновь публикует интервью с ним, которое было подготовлено в 2016 году ко Дню переводчика, который отмечается во всем мире 30 сентября.

Виктор Петрович, вы связали жизнь с литературой, хотя по профессии инженер. Почему после школы вы пошли в физики?

Виктор Голышев: Потому что гуманитарные науки в моё время в школе (это 50-е годы, начиная с 44-го, я в 54-м школу окончил) были очень формализованные и нечестные. Всё было пронизано идеологией, очень плохое преподавание литературы, географии, история вся на вульгарном марксизме построена, особенно отвратительной литература была, потому что смотрели на неё исключительно с социальной точки зрения: этот плохой, раз он помещик, этот хороший, раз крестьянин, этот «лишний человек», раз Онегин. Сочинение писалось по трафарету: вступление, потом обязательно «мрачная эпоха» - это николаевская - потом черты характера, портрет героя, ну и какое-нибудь заключение. От такой литературы можно было только в остервенение прийти. В то же время физика у нас была нормальная…

То есть отвращали формализм и лицемерие?

Виктор Голышев: И лицемерие. Совершенно точно. Надо всем этим мы смеялись, когда тебе учительница говорит, что «он впитал родные тропинки с молоком матери…» Ну как ты будешь проходить эту науку?

Школа была общеобразовательная, без уклонов?

Виктор Голышев: Да, общеобразовательная. Но это была показательная школа, тут, в Мерзляковском переулке (интервью проходит в Литературном институте на Тверском бульваре). Там теперь музыкалка. Она когда-то была Флёровской гимназией. Со старых времён директор был, который приходил иногда нам политчас устраивать. Его уважали как раз, всё нормально. Он про нынешнюю политику говорил, хотел, чтобы мы ориентировались в том, что пишет газета «Правда», рассказывал, кто такой де Голль.

Значит, дело не только в государственной системе, многое зависит именно от преподавателей?

Виктор Голышев: Очень сильно зависит. Например, история - тоже гуманитарная наука, подверженная идеологии, но у нас зарубежную историю вела очень хорошая учительница, которая не задалбливала нас политикой. А по русской истории был жуткий человек какой-то, из райкома партии! Я не мог больше тройки у него на уроках получить. А там физика, математика - суровые дела, там никакой брехни нет.

То есть вы пошли в точные науки по принципиальным соображениям?

Виктор Голышев: Да, хотя мать уже гуманитарием была в то время, она окончила Литинститут (Е. М. Голышева сама была известным переводчиком английской литературы. - Ред.). А физика мне просто нравилась.

Матушка как-то не пыталась повлиять на выбор профессии? Видела ваши терзания?

Виктор Голышев: Она мне с сочинениями помогала: я брался, скажем, написать про Байрона, а она говорила, какие книжки есть, подсказывала что-то. У нас почти никто не пошёл по гуманитарной части - я же класс знаю свой. Один пошёл на журналистику, и кто-то пытался ещё… нет, почти все нет. Кому потяжелее было поступать, там, по анкетным соображениям, они шли в Плехановку, которая потом стала вроде экстраинститутом. Тогда это последнее дело было. А большинство в инженеры пошло. Ну, ещё один у нас рисовал, думаю, может, только он и пошёл в художественный вуз.

Но в принципе творческие задатки или устремления отмечали в себе?

Виктор Голышев: Тогда нет.

Читать-то с детства наверняка любили?

Виктор Голышев: Читать - читал, да. Иногда одно и то же по десять раз, вроде «Двенадцати стульев». (Смеётся.)

Сами учились ориентироваться в литературном мире?

Виктор Голышев: Нет, мне не надо было учиться, потому что отец, хотя и не был никаким гуманитарием и никаким профессором, а работал в автомобильном министерстве, покупал книжки и читал их. Хотя он и не из дворянской семьи. Для себя покупал. Шкаф был - подходи, читай. Хочешь - Стендаля. Или, если охота чего-то эдакого, Мопассана, он уже клубничкой считался, но этим я не очень интересовался. Хочешь - «Ярмарку тщеславия» Теккерея.

Как складывались отношения с русскими классиками?

Виктор Голышев: С ними было похуже, потому что школа интерес отбивала. Когда надо было - прочёл «Отцы и дети», но удовольствия не получил. «Войну и мир» прочёл первый раз в 26 лет. Очень хорошо помню, как я всерьёз первый раз прочёл «Мёртвые души», это был год 65-й, то есть мне уже было под тридцать. И до этого я читал, конечно, но чтобы отбрехаться на уроке, совсем другое дело, когда ты хочешь удовольствие получить…

Что из англоязычных авторов читали?

Виктор Голышев: Конечно, Джека Лондона читал, Марка Твена, Киплинга, даже Бульвер-Литтона какая-то старинная книжка была. Из тех, что посовременнее, - Арчибальд Кронин, «Замок Броуди», Эптон Синклер, «Эроусмит» Синклера Льюиса. Очень скудное на самом деле питание было, ты мог читать Говарда Фаста или Альберта Мальца, тоже красного… С другой стороны, Олдридж потом появился из английских.

Будучи студентом-физиком, в какой-то момент обучения вы же стали понимать, что всё-таки не на свою стезю ступили? Когда появились первые ростки сомнений?

Виктор Голышев: Они были с первого сентября: вот ты хочешь заниматься радиоастрономией, а тебя ставят на радиотехнику. Мы сдавали очень много вступительных экзаменов, по-моему, штук девять. И я хотел радиоастрономией заниматься, потому что любил астрономию читать, физику. А радиотехника меня не интересовала, приёмники я не собирал - позже выяснилось, что это техническая кибернетика. Один мой приятель - мы до сих пор общаемся - тоже на оптику хотел поступить, а попал вместе со мной на радиотехнику. Начинаешь учиться и вообще забываешь, кем хотел стать вначале, потом ты терпишь - у нас была очень большая нагрузка. Уже не до мечтаний, когда у тебя 50 часов в неделю занятий, дай бог выползти. Я думаю, осознание пришло, когда я уже работал инженером. Мне не нравилось, чем я занимаюсь.

После получения диплома вы работали по специальности в Москве?

Виктор Голышев: Распределяли туда, где мы фактически последние два курса учились, - большинство осталось в Москве. Нет, ну я мог уехать в Протвино, потому что люди приходили, которые тебя нанять хотели. Но я остался в том НИИ, где мы начиная с третьего курса уже учились. Мы учились и на физтехе, но какие-то предметы нам читали в НИИ. На четвёртом курсе уже там было почти всё учение. И какие-то марксизмы и английский - в старом институте.

В какие годы начался тарусский период в жизни вашей семьи? Когда у вас там появился дом?

Виктор Голышев: Начался в 55-м, а в 58-м мать со своим мужем и отец вместе поставили один дом из двух половин.

А как там начали появляться литературные знаменитости?

Виктор Голышев: Паустовский уже там жил, Заболоцкий жил там, по-моему, года два. Потом стал задумываться сборник «Тарусские страницы», и тогда стали приезжать и более молодые люди. Балтер там появился, калужский писатель Владимир Кобликов, поэты Николай Панченко и Владимир Корнилов, прозаик Лев Кривенко.

Мама ваша тогда для них уже своим человеком была? Они же не просто по-соседски приходили?

Виктор Голышев: Нет, не по-соседски. Одним из устроителей этого альманаха был как раз её муж (Николай Оттен. - Ред.). Вроде они двое были: Паустовский и он. Ученики Паустовского были, Юрий Казаков приезжал, Окуджава появлялся. Вдова Мандельштама какие-то очерки о местных людях написала.

И вы юношей в этой среде вращались?

Виктор Голышев: Я их видел, иногда разговаривал. Но вращались они там друг с другом. Я на речку больше ходил.

Знакомство, хотя бы визуальное, с известными литераторами никак на вас не повлияло?

Виктор Голышев: Никак, особого пиетета я не испытывал. Конечно, я знал, что, скажем, Казаков - замечательный писатель. А повлияло то, что я читал английские книжки. Потом решил, что я лучше буду один работать, чем в коллективе, и за всё отвечать буду сам, а не делать вещь, которую считаю заранее неперспективной.

Виктор Петрович, вам, наверное, с малолетства английский прививали? Дома для вас не было особой программы обучения?

Виктор Голышев: Нет, со своими невозможно заниматься. Я с матерью никогда не учил английский. Она просто нанимала учительницу, лет пять, пока я был в школе. Так же, как я со своими детьми не мог. Я могу дочери помочь с английским, но не специально заниматься. Даже мой сын (а мать пыталась с ним заниматься) тоже под стол залезал. (Смеётся.) Со своими очень трудно. Мне стыдно вообще по-английски говорить, когда я могу по-русски. Дома говорить с детьми по-английски - это маразм. Мы с приятелем один раз попробовали, он знал язык, и я более-менее. После первой фразы очень стыдно стало: как будто в трусах идёшь по Красной площади. (Смеётся.)

А когда вы начали сами читать по-английски, уже для себя?

Виктор Голышев: Во-первых, у нас английский очень суровый был в институте, и там надо было уже что-то читать. Требовалось сдавать тысячи слов, сколько-то страниц прочесть, чтоб ты мог рассказать. У нас сильная преподавательница была, и мне приходилось заниматься, хотя я лучше других знал язык. Когда впервые целиком прочёл книжку по-английски - это было, наверное, на четвёртом курсе. Я взялся тогда за Генри Миллера. По домашнему чтению ты в принципе мог сдавать что угодно.

А как у вас оказался Генри Миллер на языке оригинала?

Виктор Голышев: Просто взяли из Иностранной библиотеки. Но это был не «Тропик Рака», а «Колосс Маруссийский», описание путешествия в Грецию. Он меня заразил этой страной, после чтения я долго мечтал о поездке туда.

Такого рода книги свободно на руки выдавались? Вы ведь даже не на инязе учились.

Виктор Голышев: Насчёт «Тропика Рака» не знаю, а эту выдали. Но не мне, её на мать записали. Я ещё тогда в библиотеки не ходил.

Мама не пыталась, видя вашу тягу к зарубежной литературе, как-то направить интерес в более спокойное русло? Или она вас уже достаточно взрослым считала?

Виктор Голышев: Нет, вообще никаких направлений, предостережений. Так ведь конкретно этот Миллер не похабный. Вот, скажем, «Тропик Рака» - да… Она его тоже читала, поэтому никакого предубеждения. Она в это время уже была переводчицей. Я прочёл со временем «Тропик Рака». Вот «Тропик Козерога» что-то не осилил… А «Тропик Рака» ко мне попал во взрослом возрасте. Нормальная книжка, ничего особенного.

Какое впечатление было не конкретно от сюжета, а от того, что вы читаете на чужом языке? Ведь что-то побудило, какой-то отклик внутренний читать дальше?

Виктор Голышев: У Миллера чувствовался напор, темперамент, некоторое краснобайство. Ты всё это как-то сечёшь… Не столько лихость удивляла, а необычная пышность речи.

Значит, когда пробуешь читать в оригинале, важна первая книга?

Виктор Голышев: Не только первая. «Шум и ярость» Фолкнера я начинал читать десять раз, первые одиннадцать страниц десять раз прочёл. Вот эти два числа я помню, потому что не понимал, что написано, но с десятого раза или с одиннадцатого я стал понимать, как устроена первая глава, дальше-то проще было всё.

То есть какое-то сопротивление материала пробуждало азарт?

Виктор Голышев: Да. А вот почему оно возникало? Вроде тяжело же, брось! Не знаю почему. Я даже не могу сказать, что так уж Фолкнера тогда уважал. Но от книжки балдеешь потом.

Итак, сначала был Миллер, затем Фолкнер…

Виктор Голышев: Да, потом Хемингуэй, Стейнбек…

Хемингуэй ведь как раз в моде был? Или ещё не началось его тиражирование в Союзе?

Виктор Голышев: Его уже читали, но это к моде не имело отношения. Помню, однажды отец принёс из библиотеки «49 рассказов», я их прочёл - и никакого впечатления не получил. Я в школе ещё учился, наверное, в классе десятом. А потом был роман «По ком звонит колокол» и я, наверное, ка-то дозрел до творчества Хемингуэя. А висел он попозже: в 60-е годы у всех был портрет этого бородатого типа в грубом свитере.

Вы интересно начинали, за достаточно разноплановых авторов брались и, видимо, из-за этого видели всё богатство…

Виктор Голышев: Тогдашней литературы довоенной… Не знаю, насколько это всё существенно. Так вот, когда я прочёл «Колосса Маруссийского», мне безумно захотелось побывать в Греции. Правда, я всё детство читал греческие мифы в переложении Куна, и это как-то всё связывается: Древняя Греция с богами и этот, который ездит и где-то пьёт вино… Мне хотелось в две страны попасть: в Норвегию и в Грецию. А в Норвегию потому, что я читал саги, исландские. Мне жутко в Норвегию хотелось. И я туда поехал. На конференцию какую-то по космосу в виде переводчика синхронного.

Ну и как, не разочаровались?

Виктор Голышев: Нет, нисколько.

Природа-то там не изменилась, но прежних викингов уже нет.

Виктор Голышев: А там, я вам хочу сказать, в исландских сагах природы вообще нету. «Он наступил ногой на камень и ударил его мечом» - всё. Там никакого пейзажа нету. Пейзаж - это такая условность… это вообще авангардная литература по нашим временам.

Мифы и саги?

Виктор Голышев: Нет, именно исландские саги. Во-первых, это ведь как бы документальная история, во-вторых, там специфический способ изложения. Там нет пейзажа никакого, нет никакой психологии. О психологии можно догадаться по действию. Хемингуэй ничего нового не придумал в этом смысле. Потом мне понравилось, что, когда у этих людей неприятности, они их переносят самостоятельно, не сваливают на богов, а рассуждают так: ну вот, плохо я противника мечом ударил и потому он меня ранил. У греков же в мифах всё по-другому, там персонажу всегда покровительствует кто-то из богов, Аполлон, например, помогает справиться с врагом, кому в пятку выстрелит, кого облаком каким-то туманным накроет… А у исландцев ничего подобного нету. И Валгаллы никакой нету. Валгалла в «Старшей Эдде» уже. А у этих никакой Валгаллы, всё происходит здесь, всё происходит по их вине или доблести. Хотя на самом деле они грабители и бандиты, норвежцы, которым пришлось слинять от короля, вот и всё; просто отвалили… за кем-то уголовщина была, а по их правилам им за такое светила кровная месть.

Это привнесло какие-то отличительные черты в исландские саги?

Виктор Голышев: Нет, думаю, что нет. Единственное, что существенно отличает жизнь викингов в Исландии, - в Норвегии правил король, а у них короля не было, там была демократия, грубо говоря. С жестокими довольно законами, тем не менее, но решал всё их конгресс - тинг, где все собирались. Убил кого-то - заплатишь деньги. Не заплатишь, тебя убьют. Там всё нормально было. Очень простые правила. Но при этом всё же разбойники…

Вы переводите только с английского. Сейчас общепринято, и в Литинституте на кафедре художественного перевода также, учить два языка. Это на пользу идёт?

Виктор Голышев: Они, по-моему, иногда близкие языки учат, и они гуманитарии, а мне дай бог один выучить, я его до сих пор не знаю. Когда я уже был взрослый и работал инженером, брал уроки французского, но они были очень непродуктивны. Один учитель мне рассказывал о своих путешествиях и пил холодный кофе, а другая как-то так на меня действовала, что через пятнадцать минут я только боролся со сном, чтобы не упасть лицом на стол. А у меня цель была: хотел прочесть «Миф о Сизифе» Камю по-французски. Ну, меня никто не учил в Литинституте языку. А потом до меня дошло, что читать «Миф о Сизифе» по-французски не обязательно, можно прочесть по-английски, а уже когда он вышел по-русски, показалось, что там многовато метафор для философского сочинения.

То есть у вас тогда уже формировались и какие-то литературные вкусы…

Виктор Голышев: Ну, да, экзистенциализм, надо было узнать, что это такое, конечно.

Это интересный момент… переводчик, как и просто хороший читатель, он должен быть по-хорошему всеядный и интересоваться и литературой, и философией, и, собственно, беллетристикой?

Виктор Голышев: Первым делом, конечно, беллетристикой, а дальше…

…Не замыкаться в ней, а как-то расширять свои горизонты?

Виктор Голышев: Прозаический перевод - вообще, я считаю, занятие не для молодых людей. Стихи - я ничего не знаю про это - думаю, что стихи может и молодой переводить. Серьёзную прозу ребёнок, которому семнадцать лет, не может переводить, он недостаточно много в жизни видел, не говоря о том, что он недостаточно… Допустим, ты не знаешь, как кресло Чиппендейла выглядит, ты когда-нибудь это можешь узнать, а с интернетом это ещё проще. Но если тебе мимоходом говорят про Кьеркегора, желательно, чтобы ты уже что-то про него знал. А так, не разбираясь в предмете, напишешь - и глупость будет. Этот бизнес требует определённого стажа жизненного, некоторой начитанности, но главное - любви к этому бизнесу.

Вы же не были дипломированным специалистом, а перевод зарубежных, так скажем, буржуазных авторов - это же как бы идеологический фронт.

Виктор Голышев: Не забывайте, что это были 60-е годы, «оттепель», и уже маразма такого не было.

Вас впустили в этот мир без всяких корочек? Корочки-то у нас в России всегда ценились…

Виктор Голышев: Нет, это преувеличение. У вас, может быть, когда на первую работу будут брать, попросят диплом. А я свой диплом вообще ни разу в жизни никому не показывал.

Конечно, в итоге судят за профессионализм, за талант… Значит, вы свои переводы, с формальной точки зрения непрофессиональные, отправляли по редакциям самотёком?

Виктор Голышев: Мне самому очень нравились мои тогдашние тексты (смеётся). Гораздо больше, чем нынешние…

Тогда, значит, не было какого-то, именно в переводческой сфере, какого-то засилья чиновничьего? А кровь свежая требовалась, и как раз ваши тексты оказались востребованными?

Виктор Голышев: Подумаешь, ну напечатают тебя, в пол-листа какой-то рассказик.

Ведь пишущему человеку всегда важен сам факт первой публикации. У вас это всё достаточно легко прошло?

Виктор Голышев: Ну как легко… Я рассказ в год примерно делал. Месяца три переводишь рассказ…

А первый рассказ - это же была «Рыбка-бананка» Сэлинджера?

Виктор Голышев: Первый, да, мы вместе с приятелем Эриком Наппельбаумом перевели.

Он ведь тоже не был переводчиком?

Виктор Голышев: Какой он переводчик! Физик, такой же, как я, мы начинали учиться в одной группе с ним, и он тоже знал английский. Отправили рассказ в газету «Неделя»…

История вашего вхождения в этот, как вы говорите, бизнес - стала уже достаточно хрестоматийной. Мне вот что интересно: Джером Сэлинджер тогда уже известен был в Союзе?

Виктор Голышев: Нет.

То есть, получается, это был первый перевод Сэлинджера на русский?

Виктор Голышев: Может быть, Рита Райт уже начала «Над пропастью…» переводить в то время, и она напечатала свой перевод раньше, чем наш рассказ, потому что наш рассказ год никто не хотел брать.

Вас, получается, можно назвать первооткрывателем Сэлинджера?

Виктор Голышев: Не меня, а моего приятеля Эрика Наппельбаума. Правда, он даже не знал, как эта фамилия произносится. Он узнал о Сэлинджере, по-видимому, от своей англичанки, а учительница получила эту книжку из-за границы.

Значит, книжка оказалась в руках случайно? И эта случайная встреча стала судьбоносной и для вас, и для Сэлинджера?

Виктор Голышев: Для Сэлинджера точно нет. Он бы и без нас обошёлся. До сих пор обходился. Ну а мы просто перевели хороший рассказ, получили удовольствие.

Творческие планы у переводчиков есть?

Виктор Голышев: У меня планов нет никогда. Всё просто: раньше увидел книжку - захотел перевести. А сейчас предложили - или отказался, или взялся.

А как у вас появляются книги? Как-то отслеживаете новинки?

Виктор Голышев: В советское время, я вам скажу, было так: Сэлинджера мне принёс приятель. «Свет в августе» Фолкнера я увидел у другого приятеля на полке. Хотя мог поинтересоваться и раньше залезть. Попросил её прочесть, но он мне не дал, чтоб я переводил. Но это неважно, мне другой приятель прислал эту книжку. «Королевскую рать» Уоррена мне среди других книжек подарила Надежда Яковлевна Мандельштам. Ей какая-то американка подарила, я её прочёл в трамвае. Тогда не было системы, очень многое зависело от случайностей. Скажем, в молодости я прочёл Трумена Капоте «Другие голоса, другие комнаты», и не понял - ну, ничего особенного. А спустя лет пятнадцать захотелось перевести, мне никто не заказывал.

У вас в череде американских классиков особняком стоит Чарльз Буковски, роман «Макулатура». Что вы в нём углядели?

Виктор Голышев: Да там смешно просто. По-моему, он хороший писатель. Я его рассказы переводил, несколько штук. А в конце романа уже не смешно. Конец - просто пародия на «Процесс» Кафки. Дело в том, что посреди книжки Буковски стал помирать. И его личная болезнь очень сказалась на писательстве, так же, как в случае Оруэлла, в его «1984». Я сперва думал, что не смогу это перевести, потому что, поскольку это пародия на детектив, предполагается, что ты знаешь, как он устроен. Там на Микки Спиллейна намёки. Он и называется Билейн. Но для этого надо Спиллейна читать, чтобы понять, что пародируется. Я-то знаю, но он пародирует «своих», а ты переводишь книжку для людей, которые этого просто не читали. И Хэммета я, кстати, тоже переводил не сразу. Я вначале подумал, что не смогу его перевести, потому что языка для этого, я считал, нету. Есть, грубо говоря, художественный язык Тургенева или Толстого, а есть «феня» у нас. Но в английском уже есть промежуток, который стал литературным языком, а у нас его нет. Если ты будешь это на «фене» переводить, то это «феней» и будет. Вот над чем я думал несколько лет.

Ведь не язык играет главную роль в «крутом детективе». Или вы хотели тонко подойти к делу?

Виктор Голышев: Не тонко, а просто чтобы это был Хэммет, а не кто-то другой. На «фене» я точно не стал бы переводить. У него очень важен язык. У него сухой стиль с употреблением сленговых слов. Слово «коп» я не буду писать в переводе, как переводят в фильме. «Коп» - это ничего не значит.

Для вас детективщик Дэшил Хэммет всё-таки настоящий писатель, без оговорок?

Виктор Голышев: Писатель. У него есть роман «Стеклянный ключ», это настоящая, «серьёзная» литература. В нём меньшую роль играет детективный элемент, там показано, как человек в одиночку борется с коррупцией. У Хэммета есть идеология. Герой-стоик, истина выясняется в действии. Стиль очень сухой и энергичный. Я жалею, что не перевёл «Стеклянный ключ», который переводом испорчен, история рассказана профессорским языком.

Вы перевели сборник эссе Сонтаг «О фотографии» - это дань своему увлечению или просто вам близки её взгляды философские? Вы не были фотографом-любителем?

Виктор Голышев: Когда-то был. Сейчас мне давно уже некогда этим заниматься. Но это не главное совершенно, у Сонтаг не специальное пособие, техники там минимум, вообще пять строчек. Но есть много интересных мыслей, вот и всё. И книга её - один из самых трудных переводов в моей жизни. Потому что очень сложным языком написана, достаточно интеллектуальный язык, который нелегко переводится на русский - приходилось каждую фразу перестраивать. И быстро мозги уставали - две страницы за день - и всё. Мысль авторская передаётся учёным слогом. Если переводить как есть, во-первых, фразы слишком сложные, ты будешь терять начало, а во-вторых, будут отглагольные существительные. Сонтаг - умный и темпераментный автор, ориентированный на европейскую культуру. И то, что она уважает французов, - это даёт некоторую, так сказать, стереоскопичность отношения к культуре американской.

В чём заключалась ваша деятельность в качестве президента Гильдии переводчиков?

Виктор Голышев: Я к руководящей работе не приспособлен, поэтому и никакой деятельности не было. Но гильдия сейчас существует, главный человек там Ливергант.

Она задумывалась как профсоюз?

Виктор Голышев: Чем профсоюз занимается? Человеческими условиями труда. Когда гильдия создавалась, говорили: пусть это будет как Французская академия - избранные, там, сто человек. Сто человек лучших переводчиков! Я сказал: это никакого смысла не имеет. Имеет смысл включить всех, кто переводит. И тогда эти люди смогут отстаивать свои права. Значит, если мы всех, кто переводит, объединим в этой гильдии, и ты хочешь в этой гильдии состоять, ты не имеешь права продавать двадцать страниц за тысячу рублей. Именно так норовят поступать сейчас с молодыми.

Обычно переводчики находятся в тени, они не столь знамениты, как писатели. Работа их кажется рутинной, вроде творческая, но без вдохновений. Такое отношение не задевает?

Виктор Голышев: Ну, что ты не самолёт, а планер, который к нему прицеплен, - это естественно, да. Я никогда не хотел прославиться. У меня была одна мечта: я хотел быть известным в бухгалтерии.

Почему в бухгалтерии?!

Виктор Голышев: Туда ты приходишь за гонораром. (Смеётся.) Дело в том, что если ты переводишь то, что тебе нравится (я так всю жизнь старался делать), ты целый год сидишь с приятным собеседником. И это не рутинная работа, это большая зараза, которая в тебя входит. Ну, зараза не в плохом смысле. Рутинной работой я занимался, когда был инженером и делал машинку, которая никому не понадобится, и я это знал.

Сокращенный вариант интервью опубликован в «Литературной газете».