Текст: ГодЛитературы.РФ

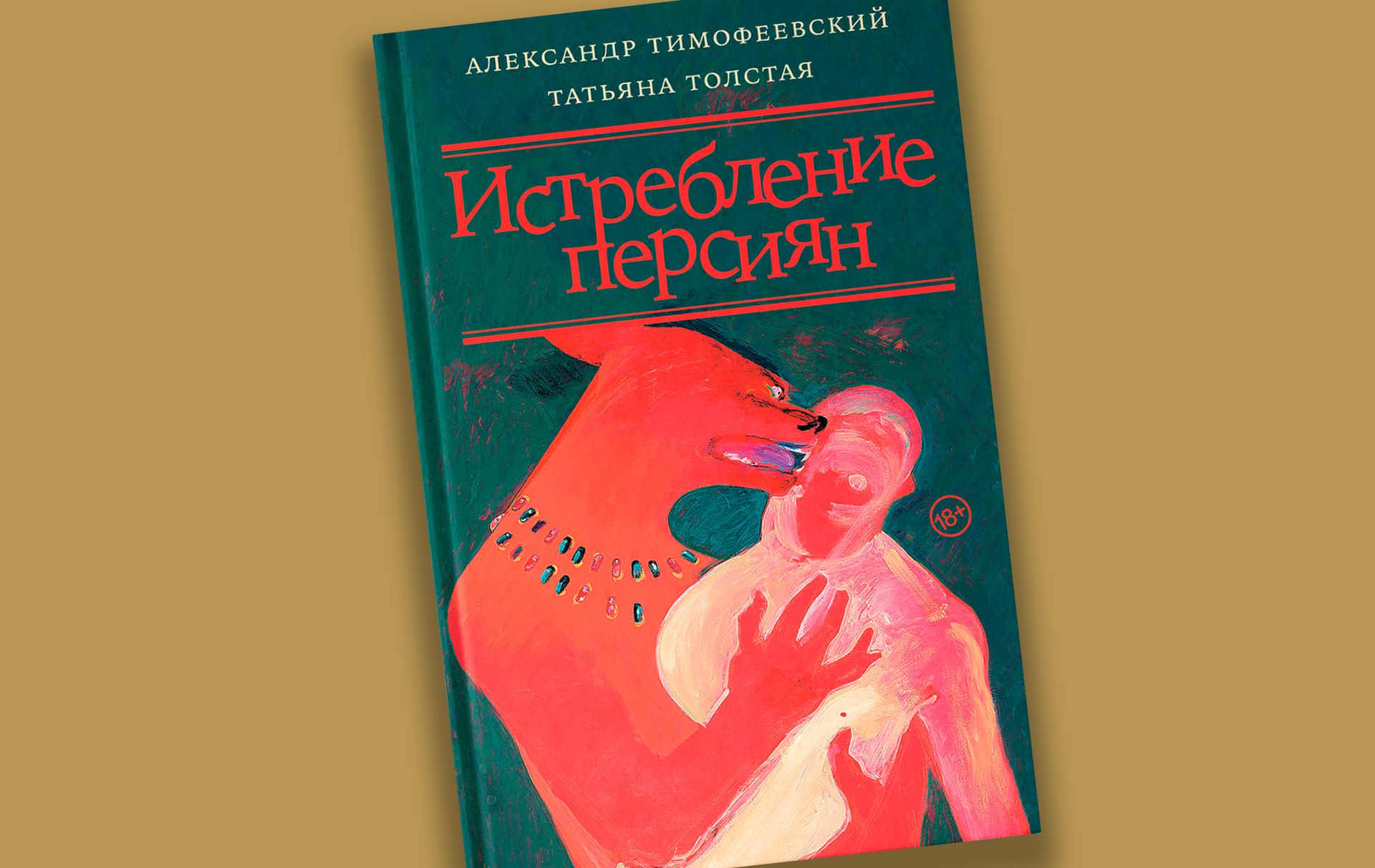

Новая книга Татьяны Толстой «Истребление персиян» посвящена памяти кинокритика, искусствоведа и публициста Александра Тимофеевского — и при этом написана с ним в недвусмысленном соавторстве. «В какой‑то момент наши слова, наши мысли о культуре и литературе, русской и мировой, эти бесконечные цитирования, эти попытки понимания — стали требовать выхода, — рассказывает писательница в аннотации. — Пора было переносить наши разговоры на бумагу. Договорились писать диалоги. Не эссе, не очерки, а именно диалоги — про всё на свете, что кажется нужным, важным. И вот, прихлебывая чай с чабрецом, мы всё перебирали, голова к голове, строили сценарии, бродили по тропинкам и закоулкам русской словесности, и не только...» А потом Александр Тимофеевский умер в апреле 2020 года у себя на даче в деревне Солнышково.

Но книга все-таки состоялась. В нее вошли как отдельные эссе Тимофеевского и Толстой, так и их совместные тексты — диалоги о литературе и кинематографе, русской истории и русском же характере, Востоке и Западе, Эросе и Танатосе...

«Как описать гения? — никак, читайте Шурины тексты», — напутствует Татьяна Никитична. Вот и мы не будем никак описывать нижестоящий текст — просто начинайте читать.

«Истребление персиян» Татьяна Толстая, Александр Тимофеевский

- Издательство АСТ, 2023

- 18+

Часть — Диалоги. Глава: Истребление персиян.

За что народ любит поэта?

Татьяна Толстая: Возьмем такую тему: каких поэтов любит народ — и за что он их любит? Под народом будем понимать разное, но постараемся осторожненько держаться такого определения: это довольно большая, культурно более или менее однородная группа населения, бессознательно ориентированная на общие мифы, на общие парадигмы. Вот так осторожно определим и отойдем, чтобы оно не упало и не развалилось, потому что если не дай бог свалится, то на голову.

Приведу пример общей парадигмы, имеющий отношение к нашей теме. Есть такой взгляд на вещи: отличие западной культуры от восточной состоит, среди прочего, в том, что культурный герой Запада — Рыцарь, Воин, культурный герой Востока — Трикстер, то есть Жулик.

<...>

Западная телесность противостоит восточной духовности, разламываясь именно по этой линии: там побеждают мечом, здесь — умыслом. Трикстер древнее, народнее, глубже, опаснее, чем прямолинейный, поздно сформировавшийся Рыцарь, идеалистический раб чести и роз. Посмотрите хотя бы на фотки с Ялтинской конференции…

Но и внутри одной культуры, конечно, идет расслоение: герой высших классов — Рыцарь (князь, самурай), герой народа — Трикстер (Ходжа Насреддин, Иван — крестьянский сын). Ибо, напомню, по Пригову:

- Народ — он делится на ненарод

- И на народ в буквальном смысле

- Кто ненарод — не то чтобы урод,

- Но он ублюдок в высшем смысле…

Это вот мы с вами ублюдки в высшем смысле, и давайте об этом помнить и не приписывать, зажмурившись, наши ценности народу, а будем все-таки подсматривать одним глазком.

Так вот, в свете этой теории к Пушкину народ равнодушен.

<...>

Впрочем, Пушкин — всё же особый случай, “наше всё”, и подлежит особому разговору. А вот истинно народных любимцев — двое. Их тексты — священны, портреты приравнены к иконам, могилы — место культа и жертвоприношения и т.д. Это — Есенин и Высоцкий. Хорошие поэты, но в пантеоне образованного класса всегда занимавшие второе место: Есенин идет вторым после почти любого своего современника (при том, что есть и третий ряд), Высоцкий — вторым после Окуджавы. Почему же эти двое зацепили сердце народное? На этот счет есть у меня гипотеза, которую я таскаю в зубах уже лет пятнадцать, — во рту она держала кусочек одеяла и думала она, что это ветчина. Я вот сейчас вам эту ветчину изложу.

Прислушайтесь: народ, даром что слушает попсу круглосуточно, сам ее, слава господу, не напевает, на свадьбах-женитьбах, упившись в сосиску, под гитару не мурлыкает. “Ой, мама, шикадам” не споют над винегретом и холодцом, так же как в советское время пропеть за столом “ЛЭП-500 не простая линия” мог бы только освобожденный комсомольский работник либо олигофрен.

<...>

Так что поют? — в основном протяжное и печальное, или, хотя бы, задумчивое.

Из старого — “На палубу вышел, а палубы нет”, “Догорай, гори, моя лучина”, “По Дону гуляет”, “А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит”, много разнообразного про ямщиков, “Ой, мороз, мороз”, “Когда б имел златые горы”. Из более-менее нового — “Эх, дороги, пыль да туман”, женские песни: “Сняла решительно пиджак наброшенный”, “На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет”. Еще — “Каким ты был, таким остался”, “Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь”. Заметьте, все вещи — хорошего вкуса. Вполне себе гуманистические.

Но едва ли не самая исполняемая песня — “Из-за острова на стрежень”. Поется с удалью, размахом и торжеством.

Глаз блестит. “И за борт ее бросает в набежавшую волну!”

Так ее! Ура! И опять процитирую Пригова, ибо к месту:

- Так, во всяком безобразьи

- Что-то есть хорошее.

- Вот герой народный Разин

- Со княжною брошенной.

- В воду бросил ее Разин,

- Дочь живую Персии.

- Так посмотришь — безобразье,

- А красиво, песенно.

Вот скажите честно, вот глядя мне в глаза: разве это не ужас?

Вот отсмеявшись — если есть такое желание, — скажите, это ли не кошмар? За что так княжну? Народ, уже полтораста без малого лет не могущий забыть Муму, ежепразднично, ежесвадебно одобряет жестокий, бесчеловечный поступок своего любимого героя, да собственно, этот поступок, в ряду других бесчеловечных подвигов, и делает Стеньку народным любимцем. “Позади их слышен ропот: нас на бабу променял” — вообразите себе этот ропот среди “матросов” синего троллейбуса. Совершенно другая команда.

Итак. Стенька Разин. Его поведение — антисоциально: он лихой разбойник, он пьянствует и буйствует. Ему удается заполучить в “жёны” экзотическую заморскую принцессу — персидскую княжну — эвона! Но ревнивые товарищи указывают ему на опасность обабиться. И он выкидывает княжну за борт. Понты дороже денег. Красиво, песенно.

Сергей Есенин. Его поведение антисоциально: он строит из себя разбойника, златокудрого “хулигана”, он пьянствует и буйствует. Ему удается заполучить в жёны экзотическую заморскую принцессу — Айседору Дункан, танцовщицу-босоножку, — эвона! Но нет счастья буйной головушке в буржуазном браке. И он выкидывает Айседору за борт. Красиво, песенно.

Владимир Высоцкий. Его поведение антисоциально: он не считается с властями и сочиняет возмутительные песни. Он пьянствует, пользует наркоту и буйствует. Ему удается заполучить в жены экзотическую заморскую принцессу — Марину Влади, “колдунью”, — эвона! Но она тут не одна такая, есть и другие прекрасные женщины, потеснись, Марина. Марина теснится. Красиво, песенно.

Александр Тимофеевский: Дивный ваш текст, очень красивый. По нему понятно, что такое “как струится поток доказательств несравненной моей правоты”. Это — когда прервать невозможно (как посметь? куда влезть?), а согласиться — невозможно тем более.

Вот вы говорите, “герой Запада — Рыцарь, Воин… честный купец, культура прямого высказывания: «да» значит «да», а «нет» значит «нет»”. Бог с ним с “честным купцом”, который совершеннейший оксюморон, ибо честный купец — плохой купец, и лживый быстроногий Гермес тому порукой.

Прибавочная стоимость от честности не образуется.

Но кость, брошенная вами плоскому Западу — подавись, не жалко, — “культура прямого высказывания — «да» значит «да», а «нет» значит «нет»” отнимает у него, у Запада, всю поэзию, всё вообще искусство, все туманы и обманы.

Потому что какая же без них художественность? Нет у западного героя художественности: всласть помахав мечом, он читает мораль, прямое культурное высказывание, а потом, огородившись, запасясь крупой индивидуализма и протестантской этики, возделывает свой сад, беспросветно унылый, как брюссельская бюрократия.

Понимаю. Мы так с вами любим нашу русскую культуру, мы так в ней погрязли, что, какой, прости господи, Запад: ему неведомы многослойные оттенки смыслов, которые есть по-русски. И всё же Данте и Шекспир, Шодерло де Лакло и Гёте тоже не зря корячились, не самые элементарные были парни. Это я к тому, что Запад все-таки не сводится к Романо Проди. И потом он многоликий — Запад, конечно, не Проди.

“Западная телесность, — говорите вы, — противостоит восточной духовности, разламываясь именно по этой линии: там побеждают мечом, здесь — умыслом”. Не уверен.

Можно ведь наоборот: здесь побеждают мечом, а там — умыслом, тоже выйдет красиво, тоже будет похоже.

Но в чем я точно уверен: нет восточной духовности — нет и западной телесности. Телесность против духовности — это не ось “Восток – Запад”, это ось “Юг – Север”. Телесность — южной, сладострастной, итальянской природы, задумчивость — северной, рефлексивной, немецкой. И всё это — Запад.

Духовное vs. плотское — это христианская, то есть западная антиномия. Потому что христианство — тоже Запад, причем не только в папском, но и в патриаршем, византийском обличии. Всё это — Европа: Константинополь так же, как и Рим. Европа ведь покоится на трех китах — не на политкорректности, мультикультурализме и домах высокой моды, как толкуют наши газетчики, а на греческой мысли, римском праве и еврейской вере. И на этом же покоятся все наши представления о добре и зле, об устройстве мироздания, сам способ мыслить, сопоставлять, опровергать и прозревать.

Смотрите, ваши Рыцарь и Вор — типичная европейская пара, жулик ваш льстивый — из плутовского романа, богатая за ним традиция, увенчанная Феликсом Крулем; ох, не китайский, не афганский это был писатель, Манн — не Талибан.

И всё западное, только западное, дорого нам, потребно, необходимо, потому что служит одной любви — к русской поэзии и литературе. Такая выходит у нас с вами суверенная демократия. В этом смысле — неважно, высоком или низком, — мы действительно ублюдки.

С народом проще, говорите вы. Он Запада не знает и любит своих — Есенина и Высоцкого, а не понаехавшего Пушкина. Так ли? И уж точно так было не всегда. “Цыган” читали навзрыд, как “Москву кабацкую”, автора “Руслана и Людмилы” носили на руках, как артиста с Таганки. Но это ноль целых, хрен десятых говоривших по-французски, величина статистически ничтожная, Саша пишет Лизе, Лиза пишет Саше, и страшно далеки они от народа, — скажете вы, — народ же Пушкина не знал. Конечно, не знал.

Но не потому, что статистически ничтожные говорили по-французски, а потому, что все остальные не читали по-русски.

<...>

Читатель, даже самый преданный, не понимает больше четверти написанного, и грамотность эту беду никак не поправляет. Низкий поклон дорогому образованному читателю, если он хоть что-то как-то понял. Говорящий по-французски читал мимо Пушкина одним способом, мужик это делал бы иначе, чья четверть вышла бы увесистей — большой вопрос.

Вот вы упомянули как народную песню “Лучина”, ее все считают народной, и народ — тоже, это главная наша песня, а она ведь авторская, дворянская, пушкинского времени: романс Варламова на стихи Стромилова. Из всего романса поют первые два куплета, три последние всё больше отбрасывают, в том числе такие стихи:

- Не житье мне здесь без милой:

- С кем теперь идти к венцу?

- Знать судил мне рок с могилой

- Обручиться молодцу.

- Расступись, земля сырая,

- Дай мне, молодцу, покой,

- Приюти меня, родная,

- В тесной келье гробовой.

Немецкие эти романтизмы с годами вытерлись, как коврик в прихожей, и какой был узор — не разобрать, и вообще громоздкое обручение с могилой за пьяный русский стол не усадишь, не стыкуется оно с селедкой под шубой, поэтому ну его. А ведь можно и так. Два куплета из пяти — это даже не четверть, это целых 40% песни — огромное понимание.

И потом: “то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит”, “догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я” — это так пронзительно прекрасно, что о чем еще петь дальше? Остается только мордой в салатницу, глубоко под шубу — в тесную келью гробовую. Всё народ понимает правильно.

Это я к чему говорю? Ваш выбор народных избранников — Есенин и Высоцкий — точный, но куцый. Без Пушкина — никуда; без Блока — тоже.

Имя его — пять букв — вся Россия повторяла. И вся Россия слышала, как, медленно пройдя меж пьяными, приближается звук. И покорны щемящему звуку сестра милосердия с широко распахнутыми глазами и адвокат, кутающийся в плэд под пальмой, и телеграфист, раскрасневшийся с мороза, и курсистка-модистка-бомбистка, и мальчики да девочки, веточки да вербочки, и барыня в каракулях, жестоковыйно брошенная им на тротвар.

Все они им созданы, одним им заворожены. И все напряженно всматриваются: как там матрос, на борт не принятый, идет, шатаясь, сквозь буран. Неужто то был не народ?

Конечно — народ. Но нам его не опознать. Он распался, растаял, разбежался, исчез, пропал в сказочно короткий срок — был, и весь вышел. По Блоку, кстати, виднее всего, что народ не столько социальное, сколько временное понятие: есть народ Пушкина, народ Блока, народ Есенина, народ Высоцкого, и это не одна и та же общность — в чем-то очень схожая и очевидно различная, она всякий раз проживает жизнь со своим поэтом и вместе с ним кончается.

Но модель отношений “поэт – народ” пребывает неизменной — и с Пушкиным, и с Блоком, и с Есениным, и с Высоцким.

Почему эти четверо? Дело тут не в популярности — много званых. Надсон и Северянин, Евтушенко и Асадов тоже гремели — и что с того? И не в гении, не в масштабе личности: Есенин и Высоцкий — любимые, прекрасные поэты, но даже взятым вместе и помноженным на десять им далеко до Блока, не говоря уж о Пушкине. Но этих четверых легко поставить в ряд — понятно сразу, о чем речь.

Все четверо — страдальцы. Все четверо неминуемо шли к своему концу. Во всех четырех жизненных сюжетах движение было встречное: современники вели поэта к гибели — по равнодушию или сознательно — и сразу возносили за муки, ему причиненные. Рифма “любить-губить” справедлива во всех четырех случаях.

Четыре разных поэта и — что не менее важно — четыре разных народа, а архетип один. Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним, где “она = поэт” или “она = народ”, можно и так и эдак, и эта путаница — принципиальна. Вы, впрочем, нашли ближе источник — “Из-за острова на стрежень”, — но драма, по-моему, там другая. Айседора с Мариной, как говорят нынешние пошляки, нервно курят в сторонке.

Что вас возмущает в людоедской песне? Что женщину за здорово живешь выкинули за борт? Так это ж метафора.

Что метафора утверждает гендерное неравноправие: мол, курица не птица, Польша не заграница, баба не человек?

Что гребцы одержимы кровавой развязкой? Что ее до сих пор поют-воспевают? Разумеется, это мерзко: живое и теплое существо взяли и умертвили, безответную женщину — как кошку.

Но ведь то была не женщина, а Прекрасная Дама. Живое и теплое существо в ней и Блок умертвил; по крайней мере, Дама именно так полагала — и целую книжку об этом настрочила. А бессмертные стихи писались — о другом.

Так и здесь. “Нас на бабу променял” это еще и “нас на тайну променял”, и “нас на веру променял”, и “нас на душу променял” — марш, душа, на дно. Разин душу в реке хоронит. Об этом и песня. Вспомните:

- — Ничего не пожалею,

- Буйну голову отдам, —

- Раздается голос властный

- По окрестным берегам.

Он свою буйну голову отдает, свою княжну — не чужую. Княжна — душа, Психея, прекрасное заморское сокровище, вожделенное, несказанное. Персиянка. Шамаханская царица — как дьявольское искушение, Царевна Лебедь — как волшебный помощник. Райская птица. Дар напрасный, дар случайный. В реку его.

“Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия <меня>, как чушка своего поросенка”, напишет Блок перед самой смертью. А сразу после — сложатся стихи: “Принесли мы Смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице на руках во гробе серебряном наше солнце, в муке погасшее, — Александра, лебедя чистого”. Царевича Лебедя. Райскую птицу. Персиянина.

Как к этому относиться? Как к ужасу и позору, как к вечному русскому наваждению, повторяющемуся из века в век? Не знаю. Древние римляне, хранившие веру отцов, с дрожью наблюдали, как их сограждане, перешедшие в христианство, каждое воскресенье отправляются в храм есть своего бога. Не будем уподобляться трусливым язычникам. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода.