Текст: ГодЛитературы.РФ

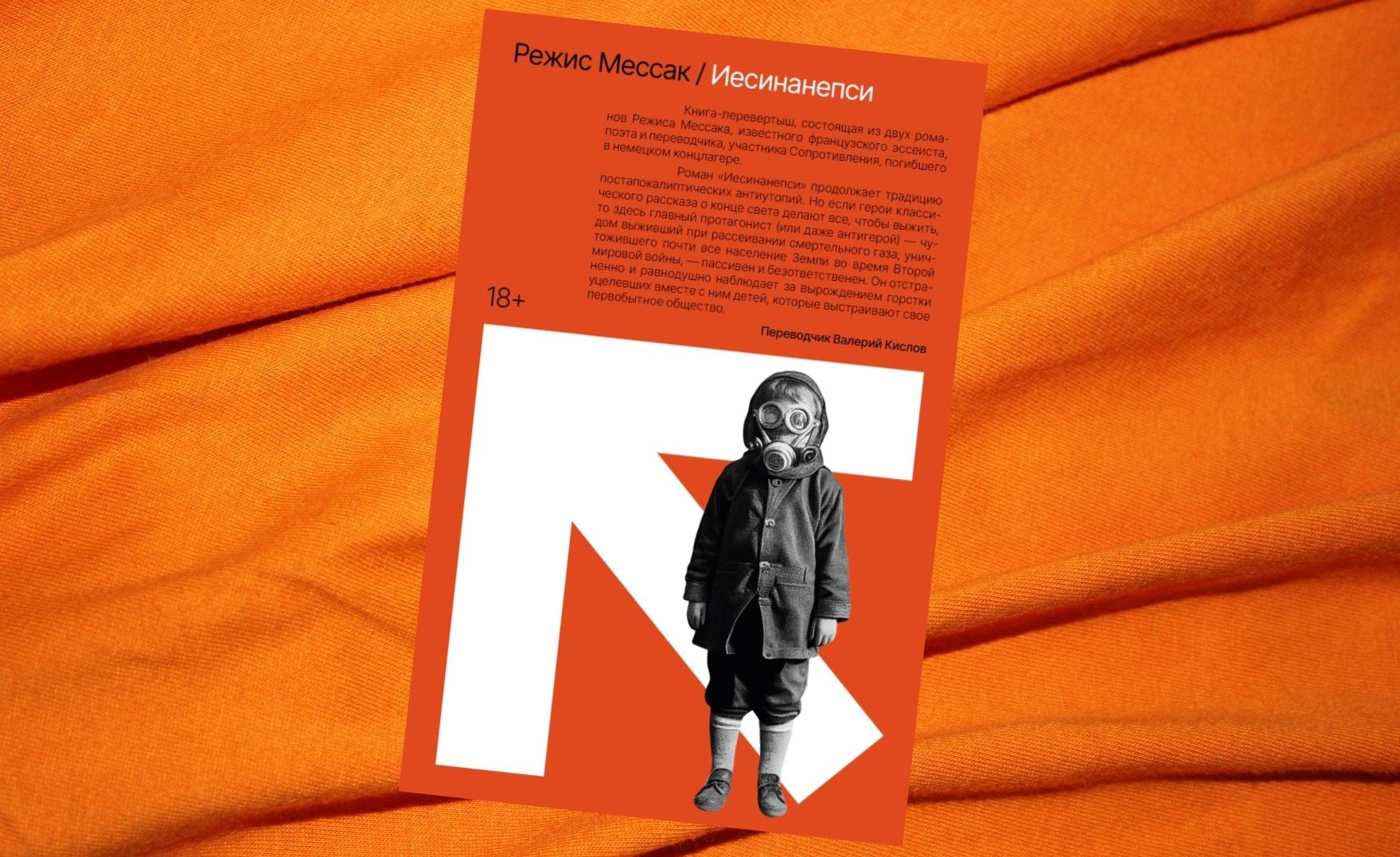

Французский автор Режис Мессак родился в конце XIX века, в Первую мировую был ранен, а во Вторую — состоял в рядах Сопротивления, за что был отправлен в концлагерь; там он и умер в 1945 году, совсем немного не дождавшись конца войны. В книгу-перевертыш «Иесинанепси/Кретинодолье», изданную «Поляндрией», вошли два романа, которые действительно перекликаются: не только из-за того, что формой напоминают дневниковые записи, но и из-за ощутимого интереса автора к антропологии и его глубокого неприятия любого насилия.

В «Кретинодолье» Мессак обращается к теме далеких экзотических путешествий и научных открытий: экспедиция обнаруживает на затерянном в Тихом океане острове популяцию кретинов — дегенеративных человекообразных существ, чье развитие остановилось на уровне каменного века. После нескольких месяцев, потраченных на изучение и очеловечивание аборигенов, члены экспедиции сходят с ума.

Ну а роман с непроизносимым названием «Иесинанепси» продолжает традицию постапокалиптических антиутопий. Вот только протагонист, уцелевший при рассеивании смертельного газа, уничтожившего почти все население земли во время Второй мировой (написан текст был за четыре года до ее начала), здесь не столько выживает, сколько отстраненно наблюдает за вырождением горстки уцелевших вместе с ним детей. Подмечает, как коверкается и обедняется их язык, стирается воспитание, теряются воспоминания о прошлой жизни... На глазах героя вчерашние школьники превращаются в дикарей каменного века и выстраивают свое первобытное общество.

Фрагмент из этого жутковатого романа мы и предлагаем вам прочитать.

Иесинанепси/Кретинодолье. Режис Мессак

Пер. с фр. Валерия Кислова – СПб.: Polyandria NoAge, 2023

…О том, что произошло потом, у меня остались лишь смутные догадки и предположения. Последние достоверные новости касались огромного азиатского региона. Равнины Китая и Индии сразу же ощутили эффект от приземления торпед. На чахлых рисовых полях, на берегах гигантских рек толпы желтолицых людей, ничего не ведая, не понимая, внезапно почувствовали, что задыхаются. Щеки вдруг впадали, глаза становились еще более узкими и раскосыми, монголоидные лица навечно искажались гримасой. Равнины были усеяны трупами, как снопами; большие города превратились в мертвые муравейники.

Можно только предполагать, что аналогичные явления имели место и в Соединенных Штатах. Связь внезапно оборвалась. Новый Свет онемел.

Прежде чем что-то было предпринято, бедствие обрушилось на Европу и Африку. В результате ответной реакции — вообще-то, инфернальные химики могли бы такое предвидеть — распад атмосферы, начавшийся над российскими степями, охватил и пространство над европейскими равнинами, которые являются их продолжением. В Германии, Франции, Испании, Англии воздух также оказался отравленным веселящим газом. И повсюду — в горах и долинах, на городских улицах и сельских дорогах, в деревнях и мегаполисах, под тенью рощ и на залитых солнцем побережьях — искаженные лица, пальцы, раздирающие горло ради притока воздуха, воздуха, которого больше не было: человечество вымирало с ухмылкой.

Это сопровождалось атмосферными сдвигами небывалой за всю историю человечества силы. Плотность пресловутого газа была иной, чем у воздуха. И повсюду, где он возникал или начинал образовываться, создавались внезапные компрессии и депрессии в атмосферных слоях. В газообразном океане вдруг разверзались огромные пустоты, гигантские воздушные пропасти; слои еще существовавшего воздуха устремлялись в них с силой лавы, вырывающейся из вулкана, и с грохотом вулканической армады. По всем океанам проносились стремительные, чудовищно мощные ураганы, вызывавшие приливы, сопоставимые по масштабу с теми, что происходили в течение целых геологических эпох. Почти все побережья были затоплены, и любой корабль, каким бы большим он ни был, оказывался в таких бурях жалкой щепкой. С островов наверняка смыло всех жителей. Но у меня, разумеется, нет никакой возможности узнать точно, что произошло на большей части земного шара после обрыва связи с Америкой. Не исключено, что где-нибудь в Австралии, Африке, Южной Америке — или поближе, как знать? — выжили какие-то группки людей, которые все еще пытаются — как и та, к которой я принадлежу, — влачить в этом варварстве свое жалкое существование. Но где бы они ни находились, мы отрезаны от них непреодолимыми отныне пространствами.

Остается рассказать, по какой космической иронии судьбы мне с группой детей — наверняка единственной в Европе — удалось выжить.

Сейчас, когда я должен перевести внимание на собственную судьбу, в моей бедной голове все снова путается. Я так отчетливо ощущаю, что я один. Один или безумен? Неважно. Разве это не одно и то же?

Деревня в Лозере, как же она называлась? Хотя, в общем-то, какая разница? Плевать. Там была приличная гостиница на склоне, рядом с серпантинной дорогой. Шарлю, младшему из братьев, прописали горный воздух. У него начинался туберкулез. Место считалось прекрасно подходящим для лечения такого рода заболеваний. На вершине гряды, чуть выше гостиницы, располагался детский санаторий, не очень заселенный на тот момент. Думаю, там жили три десятка детей. Может, больше. Теперь не узнать. Им предстояло сыграть свою роль в истории. Сами увидите какую.

Тот пресловутый день, день гнева... Где же я это слышал? Это от меня ускользает. День гнева, это, наверное, тот день, когда состоялась экскурсия в гроты, известные своей прохладой и живописными наростами. Все произошло так быстро, так неожиданно, что многие продолжали невозмутимо двигаться в колее своей рутинной жизни. Мы приехали в гостиницу «Ангел-хранитель» (ну вот, я и вспомнил название!) как раз в тот момент, когда ситуация на Востоке ухудшалась, и внезапность первых боевых действий, общая растерянность удержали нас от дальнейших планов. Лорд Кленденнис не отвечал на мои письма и телеграммы. Предполагаю, что их не пропускала цензура. А может, лорд куда-то уехал или умер. Учитывая мой возраст, я должен был получить мобилизационное предписание. Но я ничего не получал. Происходящее было полным безумием, идиотским безумием... Впрочем, сейчас все это так мало, так мало значит. Да и тогда тоже. И вправду, какая разница: что делать и где оказаться... Пф!

И вот мы отправились на экскурсию. Но не одни. Мы присоединились к группе десяти — двенадцати детей из санатория и проводнику, парню лет двадцати, одетому, точно бойскаут. Я слишком утомлен, чтобы разъяснять, кто такие бойскауты. Как сейчас вижу этого высокого парня в очках, с худым лицом и повязанным на шее красным галстуком. Он вел детей по-военному, отдавая им короткие лающие приказы. Он привык показывать гроты, эту местную примечательность. С начала нашего пребывания мы планировали присоединиться к какому-нибудь походу подобного рода. Погода была прекрасная. Мы вышли рано, чтобы нас не застала полуденная жара. А до этого, во время завтрака, рассеянно слушали выпуск новостей по радио, и я запомнил последнюю фразу: «Африка уже не отвечает». Звучало трагически. Но мы уже так свыклись с трагическими новостями, часто опровергаемыми, кстати, часто на следующий день. Кто бы мог подумать, предположить, что конец света был запрограммирован именно на то утро? «Dies irae, dies illa...»* — мы пели это, когда я был маленьким, но уже не помню где... Пф!

И вот мы отправились. Дети шагали по горной тропе и оживленно переговаривались, под их ногами осыпались камешки, воздух благоухал ароматами растущих по склонам трав. Мы двигались по гребню, а слева и справа тянулись отроги и выступы с редкой приземистой растительностью. Через час или два тропа, которая то поднималась, то спускалась, уклонилась к насыпи и повела к какой-то отвесной скале. Там, в скалистой стене находился вход в пещеру. Насыпь, по которой теперь вилась тропа, была по большей части искусственная. Первым исследователям этих естественных пещер приходилось огибать скалу, забираться на нее, а потом спускаться на тросах ко входу. Шарль и Ратбер общались с другими детьми, среди которых была одна девочка, все болтали, веселились. Я шел сзади, погруженный в свои мысли, мало склонный разговаривать с проводником. О войне я, кстати, не думал. Я вспоминал о Биаррице, об Элене Бубулко, которую надеялся вновь увидеть в декабре... Какая жалость! Где она, эта Элена? Отныне это только какое-то имя, слово, которое могу произнести только я, слово, которое исчезнет вместе со мной. А Биарриц? Возможно, руины казино лежат на многометровой глубине рокочущего моря.

Группа вошла в пещеру, где предполагалось устроить пикник перед тем, как отправиться в обратный путь. Эта пещера или, вернее, анфилада пещер была обустроена, но не имела постоянного охранника, как многие знаменитые гроты. Я стоял у входа последним и, взглянув на горизонт, кажется, заметил черную точку над самой дальней горной грядой, ограничивающей взор на юг и на море.

Черная точка увеличивалась, разбухала, становилась похожей на ватный ком с чернильными пятнами.

— Кажется, будет гроза, — равнодушно бросил я проводнику, заходя в грот.

— Возможно, — ответил он сдержанно, как человек, который все предусмотрел. — Но мы в укрытии, а грозы в этих местах недолгие.

Грот, точнее, анфилада гротов не являла ничего примечательного для того, кто видел места и более прославленные. Но кто знает о них теперь? Может быть, я их выдумал. Может быть, я выдумал и те три-четыре пещеры разного размера. Две первые — совсем маленькие и невзрачные, полуямы, полусараи, с потрескавшимися сводами. Там было еще довольно светло. Осмотреть же третью, куда более просторную, нам удалось только с помощью фонариков. В таком виде, при слабом освещении зыбких огоньков, она казалась более вместительной, чем была на самом деле. Со свода нависали блестящие наросты, зарождающиеся сталактиты. А справа — проем, похожий на чулан, который, казалось, вел в пещеру поменьше. Заходили ли мы туда? По другую сторону — что-то вроде провала в ущелье, которое спускалось круто вниз и со дна которого доносились всплески. Наверное, подземная речка. Мы ее так и не разведали.

После экскурсии дети затребовали пикник. Помню, начался спор, где лучше обедать: в пещере при фонариках или на свежем воздухе. Утомившись, я сел на землю рядом с провалом и обмяк, убаюкиваемый журчанием скрытой под землей речки. Я предался мечтаниям и в шутку представил себя пещерным человеком. Скорчившимся здесь, у костра, и высасывающим мозг из какой-то кости; замешивающим на саже какую-то краску, чтобы покрыть себя варварскими узорами или нанести татуировку на сальную кожу своей первобытной подруги... И некий ироничный демиург словно увидел мои мечтания. Вдруг раздался страшный грохот; оглушенный, я вскочил.

Пауза в грохоте, которую заполнили крики ребят, пронзительный крик девочки. Проводник положил на землю рюкзак с едой и застыл, полусогнувшись и обратив лицо к выходу.

Я крикнул ему:

— Что это? Гроза?

Раздалась целая серия громовых раскатов, резких, страшных. Иногда при летних грозах на юге Франции гремит так же.

Я повторил:

— Гроза?

Проводник покачал головой и выпрямился.

— Скорее бомбежка. Сейчас посмотрю.

Он быстро пошел к выходу. Испуганные дети сгрудились вокруг меня. На земле лежал фонарь, он рассеивал слабый свет, в котором дрожали тени. Гул, на миг затихнув, вновь возобновился. Громыхание, грохотание, рокотание накладывались друг на друга, и уже было неясно, слышно ли вообще что-то. Вдруг в конусообразном луче света от фонаря возник наш проводник. Он шатался, сжимал горло обеими руками, а его бежевая шляпа на ремешке болталась у него за спиной. Он прошел совсем рядом со мной, точнее, пробежал — это было именно бегство — так, что я не успел ничего понять, — к расщелине.

И расщелина поглотила его. Мы даже не услышали, как он упал. Я никогда не узнаю, как далеко откатилось его тело.

Так я остался один с горсткой туберкулезных детей в разрушенном мире.

* «Dies irae» (лат. «День гнева») — т. е. день Страшного суда, секвенция в католической мессе, один из самых популярных григорианских распевов.