Текст: Елена Кухтенкова/РГ

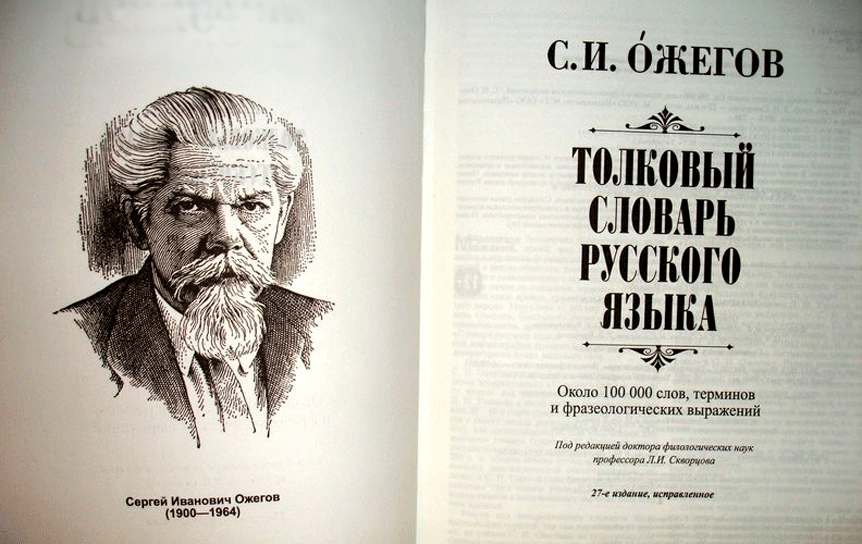

22 сентября 1900 года родился русский лингвист, лексикограф, автор одного из самых популярных толковых словарей русского языка Сергей Ожегов. Почему словари должны жить вместе с языком, а не оставаться музейным экспонатом, "Российской газете" объяснил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта и член жюри Международного Пушкинского конкурса Владимир Пахомов.

Владимир Маркович, на ваш взгляд, в чем главное достоинство толкового словаря Ожегова?

Владимир Пахомов: Он компактный и отражает жизнь современного русского языка. Главное новшество, классная идея Сергея Ивановича Ожегова состояла в том, что он разработал жанр однотомного толкового словаря русского языка. И основная ценность - доступность словаря, компактный объем, всего один том, а не семнадцать томов, как, к примеру, у большого академического словаря. И не четыре тома, как у малого академического или словаря Ушакова, а всего одна книга.

Она была большая, толстая, но стояла на книжной полке в каждой советской семье, в каждой библиотеке, в каждой школе. Именно с этим словарем он вошел в историю нашей лексикографии и в целом мировой науки.

Но, наверное, эта компактность вызвала и критику?

Владимир Пахомов: "Словарь Ожегова" был встречен не только аплодисментами. Была и довольно резкая критика. В 1950-м году вышла в свет статья "Об одном неудачном словаре", где горе-рецензент в пух и прах разнес словарь: не так составлен, не те слова автор выбрал для словаря русского языка советской эпохи… И Сергей Ожегов предъявил своему оппоненту предельно жесткую, но при этом абсолютно корректную, научную аргументацию, с которой рецензент ничего не смог поделать.

Кстати, мало кто знает, а это крайне важно, что Ожегов стоял у истоков еще двух словарей, которые нужны пишущим и говорящим по-русски людям: академического орфоэпического словаря русского языка и академического орфографического русского языка.

Как автор знаменитого словаря относился к новым словам? Они попадали в словарь?

Владимир Пахомов: Для Сергея Ивановича Ожегова как раз главным было, чтобы этот словарь жил вместе с жизнью русского языка. Нельзя было просто продолжать его переиздавать стереотипным способом. Словарь менялся, добавлялись новые слова, уходили старые, менялись описания каких-то слов, менялись словарные значения, в соответствии с тем, что происходило в языке.

Если посмотреть глазами современного школьника, который за любым ответом лезет в Интернет, зачем ему нужен этот том?

Владимир Пахомов: Начнем с того, что и современные школьники должны знать фамилии наших выдающихся ученых, ставших легендой и славой отечественной и мировой науки: Ушакова, Ожегова, Лопатина.

Однако последнее обновление словаря происходило 30 лет назад. Поэтому учащихся все-таки следует ориентировать на современные словари. Их много, они хорошие. Есть линейка словарей для начальной, средней и старшей школы. Словарь Ожегова не даст детям ответы на все вопросы, которые они могут задать по отношению к современному русскому языку. Это жизнь: язык живет, язык меняется.

А в Интернете можно найти электронную версию словаря под редакцией Сергея Ожегова и Натальи Шведовой.

С появлением второй фамилии связана судебная тяжба. В чем ее суть?

Владимир Пахомов: Наталья Юльевна Шведова после смерти Ожегова, согласно его воле, продолжила работу над словарем в соответствии с его идеей, что словарь должен жить. Незадолго до смерти Сергей Иванович отправил письмо в издательство "Советская энциклопедия", в котором говорил, что словарь не может далее выходить стереотипным способом, что нужно готовить новое издание, что язык меняется, что словарь должен отражать эту жизнь меняющегося языка. Но он не успел воплотить свой замысел, его не стало в 1964-м году. И от издания к изданию Шведова добавляла новые словарные статьи, убирала устаревшие. Она тоже сталкивалась с критикой в свой адрес. Например, в одно из изданий словаря было добавлено слово "пацан". Вполне нормальное разговорное слово, скажем мы сейчас. А тогда его включение в словарь встретило просто вал критики, некоторые оппоненты писали Шведовой, что таким ужасным, низкопробным словам не место в словаре русского языка. И Наталье Юльевне приходилось отвечать на такие грозные письма.

Так вот, объем накопленных изменений к началу 90-х годов был таков, что фактически словарь стал произведением двух авторов и начал выходить под двумя фамилиями.

А закончилось все очень некрасивой историей, когда наследники Ожегова подали в суд на Шведову. И по их инициативе вышел другой словарь Ожегова - это был максимально возможный на то время откат к последнему прижизненному изданию Ожегова.

Так, начиная с 90-х годов, словарь Ожегова как бы разделился на две линии: словарь под двумя фамилиями - Ожегов-Шведова - и словарь Ожегова под редакцией Скворцова. Поэтому сейчас и в Интернете, и на книжных полках можно встретить разные версии словаря Ожегова.

Как бы вы сформулировали вклад Сергея Ожегова в развитие науки о языке?

Владимир Пахомов: Я процитирую Виталия Григорьевича Костомарова, который совершенно справедливо говорил, что для Ожегова главным было объяснить читателю-нелингвисту, что такое литературный русский язык, правильный русский язык. Нужно говорить не только о вкладе в науку, но и о популяризации науки. Именно Ожегов добился выделения в Институте русского языка, тогда еще Академии наук СССР, отдельного сектора, который занимался вопросами культуры русской речи.

И вот что важно: ученый был инициатором создания в Институте справочной службы русского языка. Из нее выросли многие другие справочные службы. Например, справочная служба на портале "Грамота.ру".

По инициативе Ожегова стали выходить сборники "Вопросы культуры русской речи", из которых впоследствии вырос научно-популярный журнал "Русская речь". С помощью Сергея Ожегова русистика стала поворачиваться лицом к обществу.

Наверное, непросто сегодня приходится созданной Ожеговым справочной службе отвечать на вопросы, как правильно, а как нет?

Владимир Пахомов: Дело в том, в представлении людей, которые не являются лингвистами, в языке все делится строго пополам: на правильно или неправильно. А лингвисты очень часто говорят, что возможны оба варианта. Например, знаменитый "твОрог" - "творОг". В словаре пишут, что варианты равноправны, а на самом деле, в живой речи "твОрог" уже почти победил, "творОг" уходит.

Конечно, сейчас любой лингвист, который придет дежурить в справочную службу русского языка, объяснит, что "включИт" - эталонная норма, рекомендуемый для эфира вариант. "ВклЮчит" допустимо в разговорной речи, но нельзя назвать ни один из этих вариантов ошибочным. Поэтому автор вопроса, который хочет получить однозначный ответ, будет неудовлетворен ответом. А все не потому, что лингвисты такие безвольные, а потому, что в языке это так работает.

Появились новые слова, например, "вайб", "промт" и другие. Когда в толковом словаре объяснят их значение?

Владимир Пахомов: Новые слова продолжают появляться, но, чтобы они попали в толковый словарь, нужно время. У нас сейчас существует такой живой орфографический ресурс Института русского языка РАН "Академос", который фиксирует новые слова. А живого, электронного, толкового словаря не существует. Нечто подобное пытается делать "Грамота", фиксируя некоторые новые слова и давая их толкование.

Для того, чтобы эти слова попали в печатный толковый словарь, нужно, чтобы слово стало фактом языка надолго, чтобы оно не воспринималось как какое-то сиюминутное явление.

Кстати

Владимир Пахомов: Словарь Ожегова вырос из задумки по созданию малого толкового словаря русского языка. Эта идея возникла в самом конце 30-х годов, как раз среди лингвистов, работавших над толковым словарем Ушакова. Редакция малого толкового словаря русского языка была образована в июне 1940 года и по плану, который выработали лингвисты, предполагалось, что малый словарь должен был стать пособием для изучения современной, правильной, литературной русской речи. То есть он должен был сжато, компактно представлять основной лексический состав современного русского литературного языка и давать всю главную информацию о слове, не только толкование, но еще орфоэпическую и грамматическую информацию. В общем, в каком-то смысле можно сказать, что этот план был реализован в словаре Ожегова и как раз вот в этом его главное достоинство.

Интересные факты из жизни Сергея Ожегова

Со стороны отца в его роду были уральские мастеровые, а мать - внучатая племянница переводчика Библии, основоположника русской библейско-исторической школы, автора известной книги "Филологические наблюдения над составом русского языка" Герасима Павского.

После революции Ожегов служил в Красной Армии, участвовал в боях на западе России, на Украине. В 1922 году, окончив военную службу, сразу же приступил к занятиям на факультете языкознания и материальной культуры Петроградского университета. А диплом получил Ленинградского университета.

Работал в московских вузах (МИФЛИ, МГПИ), и во время Великой Отечественной войны не эвакуировался из столицы, а остался преподавать.