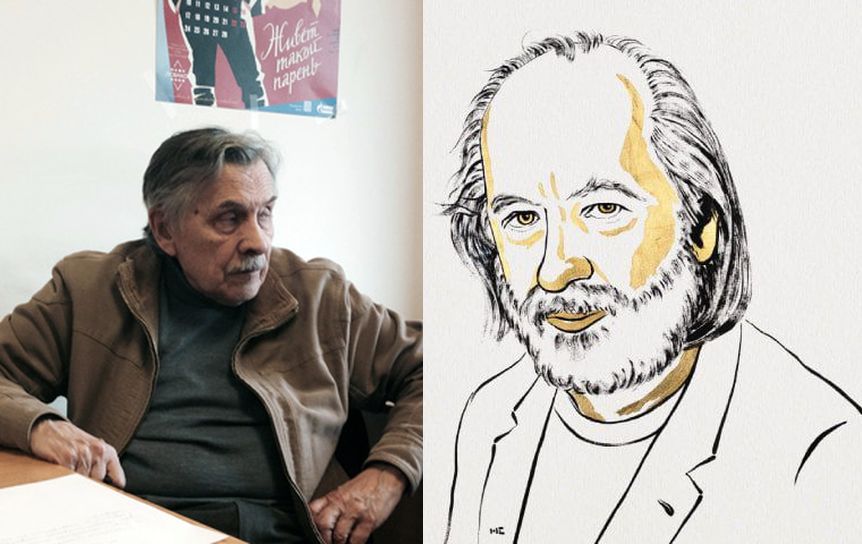

Венгерский язык – один из самых своеобычных европейских языков, равноудаленный и от германских, и от романских, и от славянских языков. Очень немногим иностранцам удается выучить его до такой степени, чтобы переводить с него художественную литературу. Чем, в том числе, объяснятся и ее относительно малая известность в мире. Нобелевская премия Ласло Краснахоркаи – один из факторов, способных изменить это положение в лучшую сторону. Но не самостоятельно, а с помощью переводчиков, как раз и взявших на себя благородную ношу разобраться в венгерском языке. Одного из них, доктора филологических наук, а главное – переводчика романа Краснахоркаи «Гомер навсегда» (СПб.: «Поляндрия NoAge», 2025) Юрия Гусева мы и попросили рассказать немного о своем «подопечном». Потому что ни один литературовед так не поймет творчество писателя, как его переводчик. Особенно если он сам при этом литературовед.

Текст: Юрий Гусев

Прошло всего 25 лет нашего тысячелетия, а уже второй венгерский писатель получил Нобелевскую премию. Первым стал Имре Кертес (1929—2016), автор романа «Без судьбы» (1975, русский перевод 2007), герой которого – подросток-еврей, в 1944 г. попавший, как большинство венгерских евреев, в гитлеровский концлагерь и лишь чудом выживший там. Книга была во многом автобиографической: Кертес описал собственные мытарства, собственную трагедию – и в своем последующем творчестве воплощал это трагическое мироощущение. Мироощущение человека на фоне Холокоста, в эпоху Холокоста.

И вот теперь – Ласло Краснахоркаи (р. 1954). Что общего между двумя писателями? Пожалуй, только одно; но оно, вероятно, и объясняет выбор Нобелевского комитета. Хотя жизнь Краснахоркаи внешне вполне благополучна, то есть смертельная опасность ему вроде бы никогда не грозила, его книги дают, как сказано в обосновании Нобелевского комитета, невероятно впечатляющую, пророческую картину нашего мира, который накрыт тенью неумолимо надвигающегося Апокалипсиса (я не цитирую, а пересказываю суть). На Западе, где Краснахоркаи хорошо известен, его сравнивают с Гоголем (конечно, с Гоголем – автором «Мертвых душ» и «Шинели»), с Достоевским, с Кафкой; пожалуй, имя Кафки здесь наиболее уместно.

Часто у этого героя даже имени нет, как нет биографии: есть лишь длящийся какое-то время (иногда мучительно долго) настоящий момент, полный ощущения нелепости, абсурдности бытия и свинцовой безысходности. Это свое состояние герой переносит с отрешенной усталостью, но снова и снова находит в себе, черпая из какого-то иррационального источника, силы, чтобы продолжать движение к своей, подчас одному ему ведомой цели. Редко-редко в этом, почти автоматическом стремлении случаются минуты передышки, которые равносильны обмороку. Каким-то образом писатель вплетает в свой текст иронию; причем ирония тоже окрашена в мрачные, зловещие тона, опять же напоминая черную иронию Кафки.

Образу жизни Ласло Краснахоркаи свойственна одна особенность (которую тоже можно считать если не одержимостью, то внутренней потребностью): он все время в движении, в поездках, он словно пытается увидеть, почувствовать, познать весь мир, от США до Японии и Китая. И то, что видит и чувствует, он последовательно вставляет, вплавляет в универсум своего мировидения, при этом не затушевывая, не нивелируя и своеобразие того или иного региона. Мне довелось переводить (для журнала «Иностранная литература») фрагменты его книги «Пленник Урги» (1992)1, посвященной впечатлениям от поездки в Китай и Монголию, – атмосфера, которую он передает в этой книге, до сих пор жива у меня в памяти. И должен констатировать: национальная специфика, даже экзотика не отменяют общей апокалиптической тональности, свойственной его видению мира, но лишь разнообразят ее. Действие его книг редко привязано к Венгрии: погружаясь в повествование, читатель может оказаться в Берлине, Венеции, Нью-Йорке, Пекине, на греческих островах, но место действия почти всегда напоминает сцену театра, где нужные писателю детали прорисованы с минималистской скрупулезностью и в то же время предельно кратко.

У нас переведены и опубликованы романы Краснахоркаи «Сатанинское танго» (1985; рус. пер. 2018), «Меланхолия сопротивления» (1989; рус. пер. 2020), «Гомер навсегда» (2019; рус. пер. 2025); кроме этого, в журналах можно найти несколько интервью. Но многие его книги еще не переведены.

Пожалуй, есть все-таки еще один момент, который объединяет Ласло Краснахоркаи с Имре Кертесом: они оба находятся немного как бы вне венгерской стихии, – венгры ведь в общем, несмотря на свою изобилующую катастрофами историю, народ жизнерадостный.

1 Л. Краснахоркаи. В сумрачном лесу (из книги “Пленник Урги”) // «ИЛ», 2007, № 12.