Текст: Даниэль Орлов *

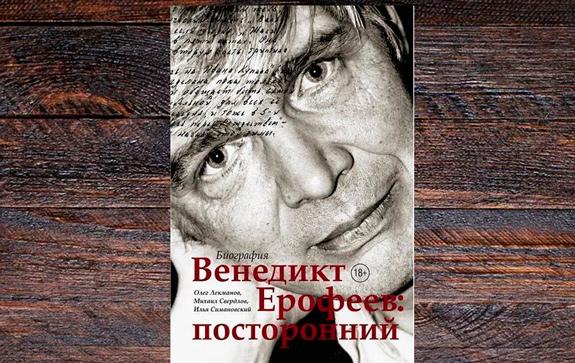

Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. «Венедикт Ерофеев: посторонний»

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018

Писать публичную рецензию на книгу, балансирующую на грани литературоведения и жизнеописания – та ещё работёнка. Хочешь не хочешь, а приводишь цитаты, внутри которых другие цитаты, содержащие прямую речь. Таким образом, до конечного читателя долетит уже третья производная чьих-то измышлений. Тем не менее, коль скоро четырёхсотшестидесятистраничный труд коллектива авторов вышел в модном издательстве и «рассчитан на широкий круг читателей», появляется повод поговорить и о самой книге, и о объекте исследования, и о поводе для её написания.

Книга структурирована весьма ожидаемо:

жизнеописание Венедикта Ерофеева чередуется с филологическим разбором его главного текста.

Титанический труд систематизации писем, дневниковых записей, воспоминаний знакомых и незнакомых Ерофеева вызывает уважение. Опросили всех, кого могли опросить, и собрали письменные показания с тех, кого по ряду причин опросить не удалось. Если к каждому преданному общественному остракизму художнику был бы приставлен такой коллективный «человек с флейтой», возможно, мы бы вовсе перестали читать написанное писателями, а переключились бы на рассматривание гербария, на каждой странице которого пришпиленный и засушенный писатель в разных позах и в разной одежде, а то и вовсе без таковой.

Вряд ли массовому «скучающему и любопытствующему» фамилии знакомых и собутыльников Венедикта Ерофеева что-то скажут. Кто эти люди? Неужели они родились, прожили жизнь и многие даже умерли лишь для того, чтобы свидетельствовать о Ерофееве? А как иначе, если, по уверению многих, автор писал своё апокрифическое евангелие «Москва - Петушки» для двенадцати-двадцати близких друзей. Но их в книге столь же много, сколь много тех, кто, разок проехав в лифте с Пушкиным, готов клясться, что знает, кому посвящено «Люблю тебя, Петра творенье». Значит ли это, что приведённые воспоминания о Ерофееве ничтожны? Ничуть! Они все вписываются в общую концепцию, поскольку выйти за её рамки, как ни старайся, не получится: Ерофеев пил, пил много и пил со многими.

Что касается разбора текста поэмы, то он избыточен. Авторов вослед Ерофееву увлекает волна ассоциаций, ритм и патетика начального текста. И вот уже из-под пера филологов возникает нечто такое:

«Из истории Митрича, после 65-го километра, Эрос вообще выпадает, угадываемый лишь в тошнотворных метонимических намеках: ясно, что моторная лодка председателя — субститут ладьи вагнеровского Лоэнгрина;

можно предположить, что председательские чирьи — травестия мотива телесной порчи, угрожающей рыцарю Грааля во втором действии оперы; любовная же линия оперного сюжета так и остается в бормотании Митрича неразрешимым «иксом», ключ к которому приходится ловить в самой гуще гробианистского гротеска».

И не было бы ничего страшного во всем этом многословии анализа, оставайся это академическим трудом, не претендующим на широкую аудиторию.

И уже непонятно, это слова авторов книги или пересказ слов Ольги Седаковой, или самого Ерофеева, Сократа, св. Франциска Ассизского, или какого-нибудь Прудона, коли и он подвернётся под ногу и будет выковырян, как какой-то малый камушек из плотно сбитой мостовой ассоциаций и аллюзий: «Главная же концепция «симпосионного» отрывка так и остается не высказанной ни одним из выступающих и рассказывающих, но пунктир ее угадывается в подтексте. Это, собственно, поиск ответа на имплицитный вопрос о форме и содержании русского пира. Чего больше всего хотят пьющие?»

Как естественный, что называется, по крови, носитель эксплицитного ответа на этот вопрос, осмелюсь предположить, что ответ либо ясен сразу, либо не стоит стараться его понять. Но учёный имеет право на анализ и синтез даже там, где не осталось никакой закуски.

К 195-й странице, добросовестно просматривая мелкий шрифт комментариев, «скучающий и любопытствующий» окончательно уверится в интеллектуальном могуществе исследователей, их фантастической образованности, трудолюбии и прочих формах превосходства автора над читателем, за которые уже вполне должно любого из трёх авторов метафорически подстеречь у квартиры. А потом, когда тот, обутый в домашние шлёпанцы, соберётся выносить мусорное ведро, наполненное смятыми черновиками, баночками от диетического йогурта и пустыми пакетиками из-под краски для волос, отнять ведро и всё это с благодушным матерком вывалить на голову оному эрудиту.

Не подумайте только, что я призываю к физическому насилию над уважаемыми авторами:

это просто был пример экстраполяции ассоциативных рядов, выстраиваемых исследователями при разборе текста поэмы.

Вообще главы похожи одна на другую. Выбивается пятая. В главе пятой «Венедикт: Петушки - Москва» рассказывается вначале история написания Ерофеевым поэмы «Москва - Петушки», а потом история её перепечаток, хождения в самиздате и наконец выхода отдельным изданием в Израиле. Между этим сообщается о скитальческой жизни Ерофеева в период до и после написании «Москва - Петушки», о его личной жизни, о его отношении к поэзии и музыке. Наконец, всё окончание огромной главы посвящено отношению Ерофеева к евреям и отношению евреев к Ерофееву. Остальные народы и национальности исследователями, впрочем, не упоминаются, как несущественные.

Нужно ли читать эти бесконечные воспоминания о «Ерофееве»? На мой взгляд – нет. Зачем, если всё написанное здесь лишь подтверждает и без того очевидное: Венедикт Ерофеев был чрезвычайно одарённым человеком, который, однако, не справился со своим талантом. Будучи хроническим алкоголиком, он с изобретательностью психопата использовал всех, кто из человеческого участия пытался ему помочь, и всех, до кого мог дотянуться. Он написал единственное заслуживающее внимание произведение, поэму «Москва - Петушки», после чего не нашёл в себе силы для продолжения регулярного литературного творчества. Всё остальное «творческое наследие Венедикта Ерофеева» несопоставимо. Трагедия? Безусловно. Но в литературном мире судьба каждого третьего писателя – подобная трагедия.

Исследователи дали возможность голосам друзей и знакомых Ерофеева, его лечащих врачей спеть собственные арии об алкоголизме автора поэмы.

И люди не преминули этой возможностью воспользоваться: кто озабоченно, кто волнительно, кто мстительно.

Сами авторы книги, что характерно, достаточно быстро приходят к некомплиментарному для Ерофеева выводу, но из деликатности ведут к нему читателя окольными путями: «Наделенный от природы прекрасными способностями, Ерофеев почти всегда быстро, нахрапом, достигал первых блестящих результатов и ими вполне удовлетворялся. Все, что требовало усидчивости и долгого, однообразного труда, приводило Ерофеева в уныние, и он, при всей своей тяге к систематизации, остывал и бросал начатое».

«Веня постоянно ощущал себя действующим писателем, и, несмотря на то, что он “молчал” десятилетиями, это вполне соответствовало действительности, — несколько растягивая период ерофеевской “немоты”, свидетельствовал Марк Фрейдкин. — Причем он оставался до такой степени погруженным в литературу и словесность, что собственно писать ему было уже не обязательно».

Никаким писателем Венедикт Ерофеев, конечно, не был, если считать Писателем не человека, исправно приклеивающего одно слово к другому, а человека, обладающего пониманием окружающего мира и патологической необходимостью это понимание выражать.

Ерофеев был самым настоящим филологом-исследователем, систематизатором, пусть формально и не получившим академического образования. Он существовал внутри словесности, пожирая её. Идеальный потребитель слова, а вовсе не его родитель.

Ерофеев сам признаётся в своей любви к филологам и нелюбви к писателям. Это, кстати, верный индикатор склонности характера к упорядочиванию, того, чего не хватало в быту. А вообще среди филологов бытует такая еретическая максима: «Литература – хаос, из которой филология выстраивает систему».

Авторы приводят высказывание поэта и историка литературы Виктора Куллэ: «По своей природе он был антиперфекционистом. Перфекционизм для него был синонимом бесчеловечного. Однако “Москва — Петушки” текст перфекционистский». Конечно! Это многогранный и многоплановый текст, который, кстати, исследователями разбирается не то чтобы досконально, а даже сверх того, с добавкой фантазий и догадок. И если кто раньше не был уверен, что «Москва - Петушки» – это русский «Улисс», то после прочтения глав, посвящённых непосредственно разбору текста поэмы, сомнений уже не останется. Но чем, на мой взгляд, прекрасен текст поэмы, так тем, что

все ассоциации, все тончайшие аллюзии, все планы и ракурсы спаяны в единое целое в акте вдохновенного творчества и страсти. И это случилось с Венедиктом Ерофеевым единожды, и невозможность, а главное – непонимание повода для повторения такого, разрушило жизнь автора «Москвы - Петушков».

Что до основных выводов исследователей, касательно творчества Ерофеева они верны, поскольку очевидны. И проистекают из естественного хода событий, из фабулы жизни Ерофеева: «читатели с нетерпением ждали повторения и закрепления успеха в других произведениях автора поэмы. Подобные ожидания сильно фрустрировали Ерофеева. Ведь «Москва — Петушки» создавалась легко и безо всякого внешнего нажима, «нахрапом», почти по наитию».

О да! Как соблазнительно писать так же, как уже писал, как велика прелесть и искус прошлого успеха! Вся нынешняя коммерческая литература состоит из тиражирования находок. И тем противнее, когда в это играют те, кто могут быть самостоятельны. Но нет. Либо так, либо никак. Что-то прекрасное, новое, уникальное, ржавое, острое, тяжёлое, тупое, нервное, вонючее, кислое, золотое, сама любовь не может пробиться через пошлость и косность ридеров коммерческих издательств.

«В 1989 году Александр Кроник спросил Ерофеева: «Веничка, а ты имел какой-либо план “Москвы — Петушков”, как-то обдумывал заранее сюжет, персонажей, последнюю сцену?» «Ерофеев подумал, поднес к скуле свой аппаратик, — продолжает Кроник. — Сквозь шипенье раздался монотонный металлический “голос”: “Я выехал из Москвы и двигался от станции к станции, не представляя, что меня ждет на следующей. Вся поэма написана хоть и не за один день, но на одном дыхании, никакого плана и сюжета у меня не было”».

Интересно, как отражена в книге легенда о написании Ерофеевым романа «Шостакович»: «Рукописи «Шостаковича» до сих пор не найдены, что, вместе с отсутствием у автора видимых попыток его восстановить, заставляет заподозрить очередную ерофеевскую мистификацию».

Рассказывает Сергей Шаров-Делоне: «Насколько я знаю от Вени, “Шостакович” был. И я ему говорил: “Веня, а написать еще раз?” А он мне: “Невозможно. Я его неделю писал и ржал. И я даже боялся, что соседи на меня пожалуются”. А жил он в какой-то коммуналке в этот момент — это было еще до переезда их на Флотскую. Он говорил, что забил на работу, ходил, ржал и писал. Он написан был за неделю. И такое нельзя повторить».

Да хоть бы он и написал этот роман. Во-первых, за неделю романы не пишутся, а во-вторых, трудно всерьёз допустить, что «Шостакович» повторил бы успех «Москвы - Петушков». Не исключено, что Венедикт Ерофеев использовал тот же приём, тот же «сартровский» поток ассоциаций, ту же вовлечённость автора в текст. Вообще прошу мне поверить на слово: в таком стиле можно писать километрами, не ощущая никакого сопротивления материала. А для столь талантливого человека, как Ерофеев, такое письмо совсем не в тягость. Но если и была какая-то большая часть романа «Шостакович» написана, то, скорее всего, Ерофеев, будучи, согласно Куллэ, творческим перфекционистом, написанное уничтожил. Для автора-перфекциониста самоповтор невозможен. Фрактал прирастает новым, не повторяя бывшее.

«– …Я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

– Так ли уж выше! – я, польщенный, разбавил и выпил. – Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..»

О да, столько околесицы нанесли авторы про бездны Венички, столько мудрствования поверх игры, что отпаренное через мокрую и пахнущую кислятиной тряпку филологии

задиристое дуракаваляние совсем ещё молодого Ерофеева превратилось в свою противоположность — в собрание методологических приёмов.

А где дух? Был же? Нет его, только запах уксуса.

Автор этой рецензии, будучи приглашён на телевидение обсуждать Куприна, провёл ночь на Ленинградском вокзале в Москве, на соседних лавках с бездомными, вахтовиками и бригадой сильно выпивших контролёров. Был, в отличие от последних, не единожды бужен и выпровожен из-за «необходимой» уборки или беспричинного закрытия зала ожидания. Чтобы в минуты тревожного сна у меня не украли ботинки, я предварительно накрывал их сверху книгой «Венедикт Ерофеев: посторонний». Обувь, по бедности и угрюмости бытия, у нас ещё крадут, а книги уже нет. Время литературы прошло. Открылся ли мне в столь хрестоматийно-модельных условиях смысл великого подвига и схимы русского пьянства? Возможно. Но какой-то свой, не ерофеевский. Смысл же того, почему громоздкий nonfiction потеснил в Коротком списке крупной литературной премии собственно Литературу, нам с читателем знать не положено.

* Даниэль Орлов – геолог, писатель, издатель, президент фонда «Русский Текст». Автор, в частности, романов «Саша слышит самолеты» и «Чеснок».