Текст: Виктор Куллэ

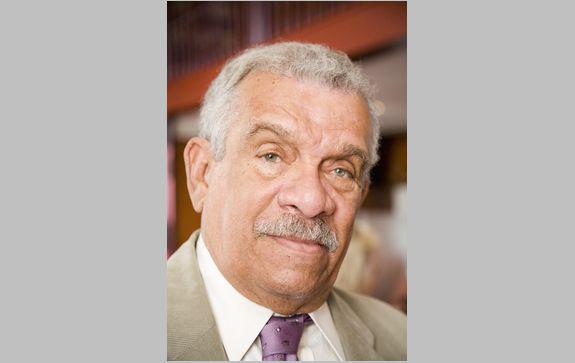

Фото: Википедия

Уход поэта из жизни в возрасте 87 лет, на вершине признания и мировой славы, трудно назвать несправедливым либо неожиданным. Но смерть Дерека Уолкотта для меня, узнавшего о ней только что, — величайшая, чудовищная несправедливость. Хотя бы потому, что книги его стихов в переводе на русский мы при жизни автора так и не дождались. И дело не в отсутствии адекватных переводчиков, хотя толмачить Уолкотта — занятие впрямь головокружительное, требующее не только виртуозного владения навыками версификации, но и определённого личностного бесстрашия. Всё упиралось в деньги. Помню, когда мы с Виктором Петровичем Голышевым готовили подборку для «Иностранной литературы», Дерек сказал: «В журналах можете публиковать переводы, как вам угодно. Но за книгу стихов я хотел бы получить гонорар. Не потому, что я такой жадный, — это вопрос принципа. Если у страны имеются деньги на ядерные боеголовки — у неё должны найтись деньги и для оплаты труда поэта. Тем более — для бедного тринидадца».

Отчего он, уроженец Сент-Люсии (об ту пору ещё британской колонии, ныне — одноимённого островного государства в Антильском архипелаге), которую любил не нежно даже, скорее грозно и яростно, ради которой отказался от комфортного во всех отношениях британского гражданства, поименовал себя «тринидадцем» — могу лишь догадываться. Первые стихи, напечатанные собственноручно, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе в 1948-м сам поштучно продавал на улицах Кастри, столицы Сент-Лусии. А в 1953-м, 23 лет от роду, он вынужден был расстаться с родиной — на крохотной курортной Сент-Лусии просто не было возможности получить образование. В Тринидаде Дерек стал студентом колледжа Святой Марии, потом завершил обучение уже на Ямайке, в Университете Вест-Индии в Кингстоне. А в 1959 году вновь вернулся на Тринидад, создав там собственную театральную мастерскую-студию. Со временем пьесы Уолкотта вошли в репертуар лучших театров планеты. При том, что Дерек был увенчан самыми престижными литературными премиями, именно деньги от театральных постановок обеспечили ему должную финансовую свободу.

В мои планы не входит изложение его биографии — любопытствующий прочтёт её в энциклопедиях. Но — что важно — и Санта-Люсия, и Тринидад, и ещё бессчётное число больших и малых островов ощущались Уолкоттом частью его личного мира единого Карибского бассейна. Мира, пережившего трагедию колонизации и рабства, мира украденной истории, которую он изо всех сил стремился вернуть собственному народу. И он, практически в одиночку, титаническим усилием сумел сотворить невозможное — подарить низведённому до рабского состояния, беспамятному униженному народу его собственную протоисторию. Создать эпос. Ведь Нобелевская премия в 1992-м была присуждена Уолкотту не за стихи (хотя любителям поэзии было очевидно, что этот странный креол, изначально вообще испаноязычный, является едва ли не самым мощным, самым виртуозным, самым влиятельным поэтом английского языка), не за его получившую всемирное признание драматургию — за изданную двумя годами ранее поэму «Омерос». Согласно формулировке Нобелевского комитета — «блестящий образец Карибского эпоса в 64 разделах». События «Илиады» и «Одиссеи» в поэме переносятся из привычного европейского Средиземноморья в мир Карибского бассейна. Пространства и эпохи переплетаются причудливо, как в «Улиссе» Джойса. Добавлю от себя: со столь ошеломительной виртуозностью, превзойти которую вряд ли суждено кому-либо из пишущих стихи на английском. В завершение следует добавить, что — вместо предсказуемого для подобной задачи гекзаметра — Уолкотт пишет этот новый эпос дантовскими терцинами.

Решиться в наши дни на создание подобной исполинской поэмы мог лишь человек, ощущающий кристальную внутреннюю правоту, неизбежность подобного текста. А чтобы призвать на помощь тени Гомера и Данте — естественно, провоцирующие на сопоставление, — следует обладать недюжинным мужеством. Дерек Уолкотт обладал им в полной мере. Некогда Рой Фишер сказал о Бродском (с подачи которого мы в России и узнали имя Уолкотта): «Это целительный и совершенно благородный труд, подобный донкихотовскому — Бродский, пришедший в английский язык и сражающийся, в сущности, за то, чтобы вывернуть наизнанку его отступление, и принципиально, и в благодарность за полученное от него».

Слова эти — с куда большим основанием — применимы и к Уолкотту. Позволю себя процитировать кусочек из предисловия Бродского к шведскому избранному Дерека:

«…эти стихи покорят тебя моментально: благородством духа, чрезвычайно живой и мощной образностью (для северного глаза временами приближающейся к психоделической), смущающим разум метафорическим размахом, отсутствием жалости к себе и смирением. Да, дорогой читатель, сегодня в английской поэзии нет рифмовальщика лучшего, чем Дерек Уолкотт, и его рифмы, приводящие в движение девяносто процентов стихотворений — то, что, боюсь, ты увидеть не сможешь. Причина для сожалений не в том, что рифма — не говоря о приносимой ею огромной радости — является мнемоническим приспособлением, или что она сообщает поэтическому высказыванию характер неизбежности. Уолкотт в этом не нуждается: его строки останутся на вашей сетчатке и у вас в мозгу по причине своего содержания и поскольку шведские переводчики нашли, вне сомнения, некие эквиваленты. Но предметом гордости рифмы, рифмы Уолкотта в особенности, является то, что она раскрывает интеллект и восприимчивость поэта, представляющие потенциал рода человеческого гораздо лучше, чем обращение к содержанию.Вопреки популярному мнению, рифма в процессе писания освобождает поэта. То же самое она делает с читателем в процессе чтения, поскольку читатель при этом, на протяжении стихотворения, становится тем, что он читает. Проще говоря, хорошая рифма есть победа возможностей языка над его ограниченностью. Такая победа расширяет поле свободы читателя — то, чем искусство вообще (и поэзия в первую очередь) и занимаются. И Дерек Уолкотт — поэт наиболее освобождающий: ровно потому, что он является наиболее изобретательным, наиболее современным рифмовальщиком. Он использует все рифмы: консонанты, ассонансы, мужские, женские, дактилические, зрительные, анаграмматические, парарифмические, усеченные, макаронические, составные, те, что я бы классифицировал как разгадываемые, деконструктивные, опоясывающие и еще некоторые, не поддающиеся классификации. Он расставляет их в терцы, итальянские октавы, децимы, во всякую всячину — его чернильница является рогом изобилия строфических конструкций; и хотя наиболее удобным для него размером является свободный ямб, его строки по существу основываются на рифме, а не на ритме. Как и океан».

Пока был жив Уолкотт, любые аргументы о невозможности более писать в рифму по-английски были попросту смехотворны. Теперь он ушёл. Перед теми, кто придёт следом, стоит задача воистину непосильная. Ибо превзойти сделанное им в английской версификации представляется попросту невозможным. Ровно поэтому я даже рад за великую английскую поэзию: раз в ней существуют вызовы, подобные вызову Уолкотта, значит, рано или поздно появятся стихотворцы, осмелившиеся брошенный вызов принять. Не перестаю напоминать, что движение по пути наибольшего сопротивления в поэзии — путь единственно плодотворный, единственно честный.

Я не прощаюсь с ушедшим. Теперь, после ухода Дерека Уолкотта, возвращение к работе над его переводами практически неизбежно. А значит — ещё наговоримся вдосталь.

Дерек Уолкотт

ЛЕС ЕВРОПЫ

Перевод с английского Виктора Куллэ

Иосифу Бродскому

Листва летит как ноты с фортепьяно –

овалы, копошащиеся в ухе;

пюпитры, зимний лес походит на

пустой оркестр, и нотные линейки

расчерчены на рукописях снега.

Мозаичная медь дубовых лавров

тебя венчает сквозь кирпичный отсвет

светло как виски, зимнее дыханье

изустных строчек Мандельштама кружит

куда реальней, чем табачный дым.

«И над лимонной Невою под хруст сторублевый...»

Хруст листьев под пятой, хруст задненебных

под языком изгнанья, Мандельштам

светло витает в комнате кирпично-

коричневой, в бесплодной Оклахоме.

Под этим льдом ГУЛАГ, где минеральный

источник долгих слезных ручейков,

избороздивших лик равнин, открытый

и жесткий, как пастушечье лицо

в несбритом снеге, в трещинах от солнца.

От шепотков Писательских Конгрессов

снег кружится казаками над трупом

индейца Чокто, белый ураган

договоров, бумаг; во имя дела

нам ни к чему отдельный человек.

Так полки веток, так библиотеки

полны листвою свежей по весне –

пока бумага вновь не станет снегом;

но память на нуле страданья длится

как этот дуб, едва прикрытый бронзой.

Состав проследовал терзаемые пыткой

иконы леса, лязг портовых льдин,

иголки мерзлых слез, визжащий пар

над станцией, он близил их к дыханью

зимы, согласные смерзались в камни.

Он зрел поэзию на полустанках,

под облаками с Азию, в округах

которым Оклахома мельче риса,

не прерии – само пространство столь

необитаемо, что цель смешна.

Кто это темное дитя на парапетах

Европы, где река чеканит профиль

властей на соверенах (не поэтов),

банкнотами шуршат Нева и Темза,

чернеющий на золоте Гудзон?

От льдов Невы к струению Гудзона,

в отъездном гуле – данник эмигрантов,

в изгнаньи ставших как обычный насморк

бесклассовыми, граждан языка,

принадлежащего тебе; и каждый

февраль, и каждую «оставшуюся осень»

ты пишешь далеко от молотьбы,

пшеницу гнущей как девичью косу,

и от каналов в солнечном ознобе –

наедине с английским языком.

Архипелаги у меня на Юге –

такая же продажная тюрьма,

пусть пот стихописанья тяжелее

любой тюрьмы, что есть стихи, когда

перебиваемся последней крохой?

Последней крохой хлеба, уцелевшей

в веках, в распаде; по лесу с ветвями

колючей проволоки кружит арестант,

жующий фразу, музыка которой

подолговечнее листвы, сгущенье

которой – мрамор пота на челе

у Ангелов, его иссушат лишь

Гипербореи – от Лос-Анджелеса

к Архангелу – сложив павлиний веер,

и память обойдется без повторов.

Так Мандельштам – в пророческом жару,

затравленный, голодный – сотрясался

любой метафорой как лихорадкой, гласный

был тяжелее межевого каменя:

«И над лимонной Невою под хруст сторублевый» –

Сейчас, Иосиф, этот жар в ладонях

у нас, когда мычим по-обезьяньи,

обмениваясь горловыми в зимнем

коттедже как в пещере, а снаружи

прут мастодонты сквозь сугробы снега.

Опубликовано в журнале "Интерпоэзия" 2016, № 1