Текст: Руслан Манеев

Меняется ли человек как вид или остаётся тупиковой ветвью развития природы, самосознание его во многом изменилось. Такие изменения связаны с появлением виртуальной реальности. Что и говорить: наше упорное желание видеть за машинным алгоритмом если не равноправный, то человекоподобный интеллект - прямое следствие яростного спора о том, чтò составляет суть homo sapiens.

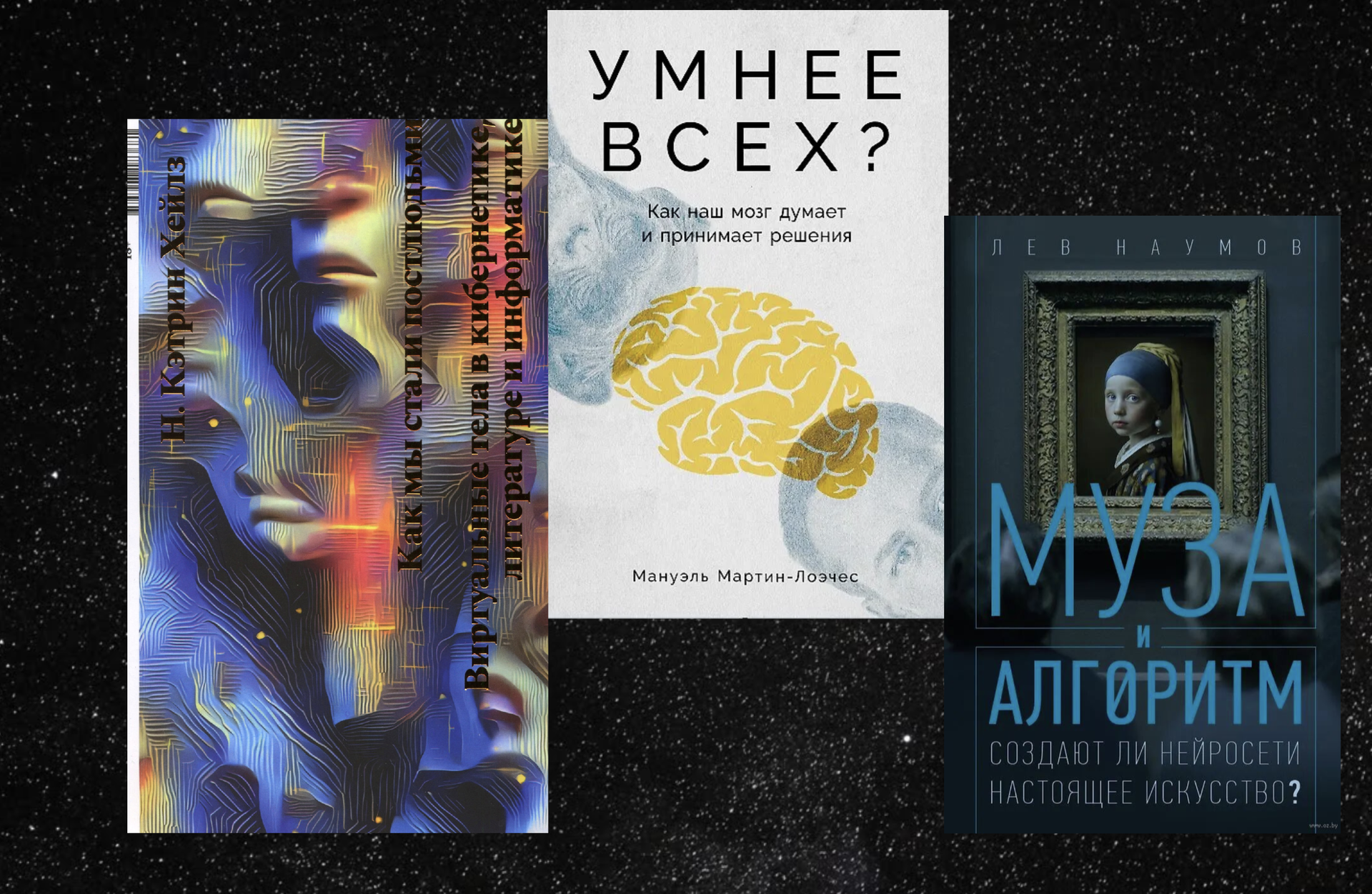

Краткий обзор на три книги с выставочной полки Non/Fictio№27, в которых рассматривается человек в новой цифровой среде и то, как мы составляем представление о реальности.

Н. Кэтрин Хейлз. Как мы стали постлюдьми. Виртуальные тела в кибернетике, литературе и информатике

Перевод с английского Дмитрия Кралечкина

М.: V−A−C Press, 2025 - 480 с.

Сложно ли увидеть в себе постчеловеческое? Книга Хейлз - это интеллектуальная инженерия к идее о предстоящем этапе человеческой эволюции (или уже свершившемся). И не только. Здесь же - исторический контекст для понимания наших современных отношений с ИИ, виртуальной реальностью и биотехнологиями, - со всем, что так хочет дополнить нашу природу.

Эта книга - первая партия в ряду постгуманистических (т.е. отражающих видение: человек - не завершённая цепь эволюции) и медиа-исследований. Хейлз проводит блестящий анализ, прослеживая, как за несколько десятилетий XX века западная культура перешла от модели целостного «я», облаченного в тело, к модели рассеянного и информационного субъекта - «постчеловека».

Автор мастерски связывает кибернетику Норберта Винера, литературные эксперименты в духе Филипа К. Дика, теорию управления и феминистскую критику. И всё это - селекция нового понятия о "человеческом". Автор убедительно доказывает, что идея о том, что «тело не имеет значения», а сознание - это просто информация, была не техническим прорывом, а культурно и исторически обусловленным сдвигом.

Книга вышла в начале века, но её содержание достаточно метафизично, чтобы преодолеть гравитацию устаревания. Иногда не знаешь, кто ты есть: человек или постчеловек, и в какой телесности себя сознавать. А действительно ли мы хотели стать такими людьми, какими стали? какую цену мы за это платим? Ключи - в реальности этой книги.

Лев Наумов. Муза и алгоритм

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2025 - 384 с.

Мы уже писали об этой книге. Настоящее поп-исследование на стыке культуроведения, технологий и философии, в котором состоявшийся эрудит Лев Наумов рассуждает на самую актуальную тему: что есть искусство в эпоху искусственного интеллекта?

Наумов предлагает читателю не просто анализ цифровых картин или стихов, сгенерированных нейросетями, а совершает глубокое погружение в процесс творчества. Ключевая тема - «нейрокритика» - принципиально новый подход к оценке произведений, где важен не только результат, но и промпт, тот самый «запрос к шедевру».Человек впервые за историю способен задать вопрос тысячелетней культурной памяти - всем архивам художественной мысли, - и восполнить те или иные пробелы в культурологических изысканиях: частных и научных.

Когда искусство создается «не-людьми», сама природа гения, вдохновения и авторства подвергается радикальному пересмотру. Автор предлагает осмыслить ценность этих изменений и копает в сторону онтологии различных эстетических категорий, чтобы обновить драйверы нашей критики.

Технологии не просто создают новые инструменты, но "переписывают" основы нашей культуры: так в чём же заключается на самом деле искусство?! «Искусство и муза» - это манифест новой эстетики, где человек и машина становятся соавторами.

Мануэль Мартин-Лоэчес. Умнее всех? Как наш мозг думает и принимает решения

Перевод с испанского Ольги Лукинской

М.: Альпина нон-фикшн, 2025 - 410 с.

Какие мотивы на самом деле лежат в нашем желании развиваться, видеть глубже, дальше - точно ли поиск истины?

Итог тридцати лет экспериментов над мозгом: мозг - это сентиментальный гедонист, а не холодный аналитик. Эмоции занимают центральное положение, а логическое мышление служит лишь инструментом для достижения комфорта.

Прослеживая эволюцию интеллекта от австралопитеков до Homo sapiens, автор демонстрирует, что "видовое" ощущение окружающего мира появилось у человека не в вакууме, а в постоянном взаимодействии с социальными и эмоциональными потребностями. И речь вовсе не идёт о том, что выживает умнейший: через сравнение, например, с неандертальцами автор иллюстрирует неоднозначность феномена ума.

Ведь если мы, люди, самые "умные", почему до сих пор допускаем одни и те же ошибки?

Ответ на этот вопрос кроется в том, что наши способности создавать нарративы определяют наше восприятие реальности. Автор убедительно показывает, что именно эта особенность позволила человечеству совершить технологический прорыв, но одновременно стала источником самообмана и иррационального поведения.

Эта непростая книга меняет взгляд на убеждённость, что разумный ответ - всегда самый лучший, и ясно даёт понять: никакая скорость вычислительных процессов не ухватит главное в природе человека: слишком она, эта природа, неуловима.