Текст: Михаил Визель

Европейская цивилизация, на протяжении тысячелетий – «цивилизация писанного слова», что и дало рывок ее развитию, в последние годы, особенно с появлением полноцветных мобильных устройств, столь же резко становится «цивилизацией картинки». Решения о заключении многомиллионных контрактов заключаются после просмотра эффектных пауэрпойнтных презентаций, и только потом наёмные юристы кропотливо проверяют сухие многостраничные контракты. Да и то, что раньше называлось «общественным мнением», формируются теперь не умными словесами, а наглядными картинками – и чем нагляднее, тем эффективнее. Но, с другой стороны, удешевление производства делает книжные шедевры в эксклюзивном оформлении доступными не только миллионерам… Более того: возникла и устойчиво развивается спрос на «крафтовые» книги, идущий рука об руку с книгами вовсе бесплотными, виртуальными. Как отображаются эти противоречивые процессы на книгоиздании? Столь же противоречиво. Вот несколько визуальных книжек, это демонстрирующих и, даже можно сказать, направляющих.

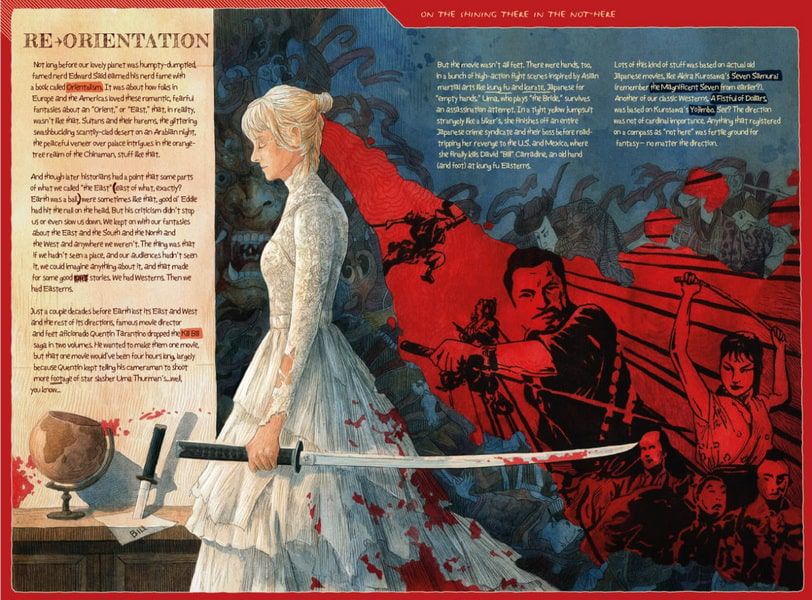

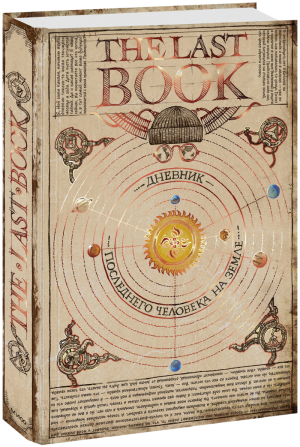

Ной Каплан. The last book. Дневник последнего человека на земле.

- Пер. с англ. Василия Горохова

- М: МИФ, 2025 – 356 с.

После грандиозного успеха книги-артефакта, называющейся просто The Book, выход этого “продолжения”, The Last Book, был так же неизбежен, как и невозможен. Чем можно было продолжить тот предложенный скрывающимся под туманным эпонимoм Kosmodrom коллективом всеобъемлющий компендиум человеческих ремесел, облеченный в немыслимую по красоте и стильную до дрожи форму?! Но, как известно, художественный азарт – такой же мощный стимул, как и коммерческий успех, особенно когда они действуют вместе. И анонимная команда, сплотившаяся изначально вокруг гейм-индустрии и выбравшая теперь для себя библейское имя, предлагает сыграть в такую игру: герой-рассказчик приходит в себя и обнаруживает, что он последний человек на некоем огромном космическом корабле, несущемся в пространстве, и, вероятно, вообще последний представитель вида homo sapiens.

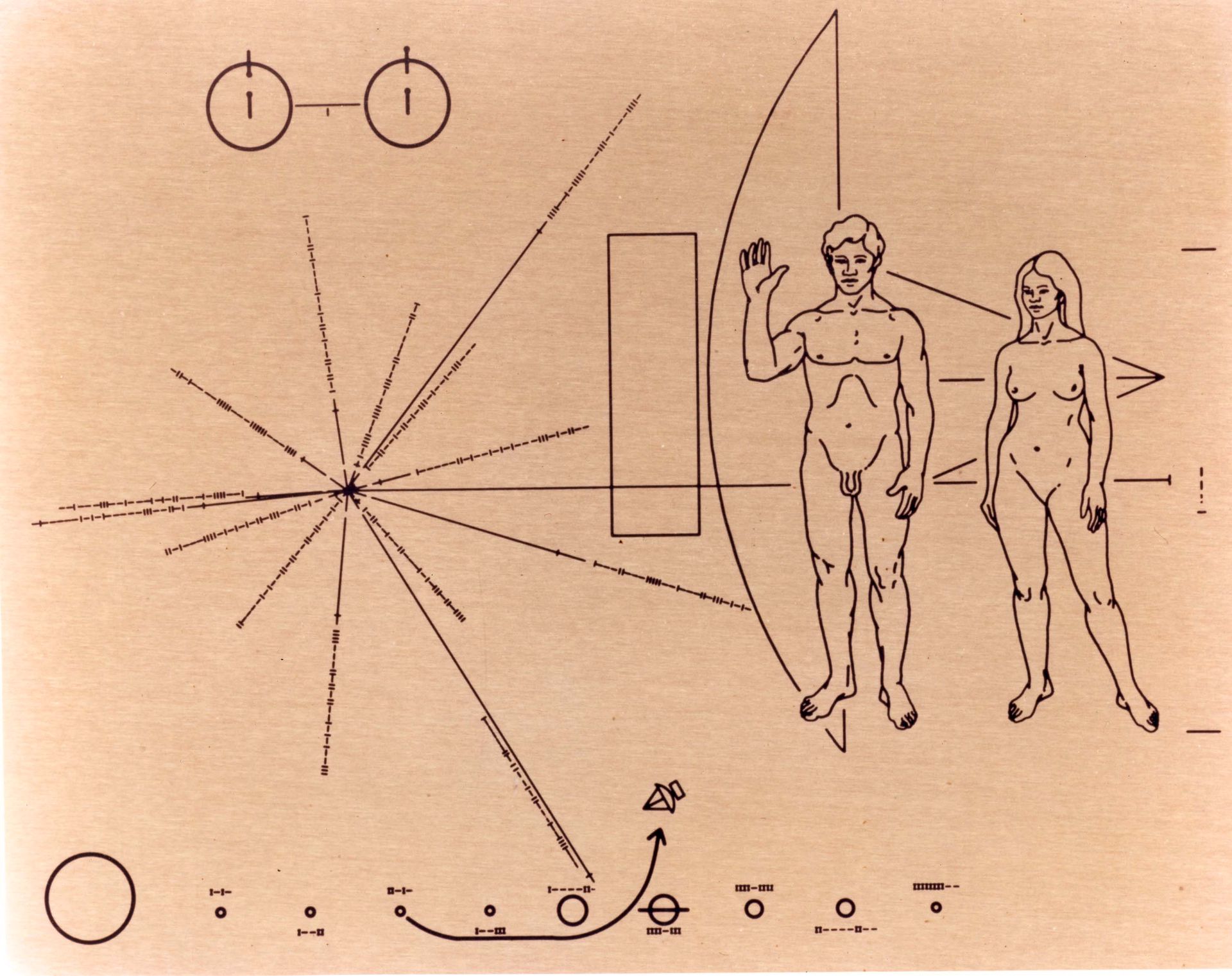

А ещё, к своему счастью и несчастью, он художник. И ему ничего не остаётся, кроме как запечатлеть в рисунках и в подписях историю человечества, как он её себе представляет и запомнил. Таким образом, если предыдущая книга имела подзаголовок «Как создать цивилизацию заново», то эта носит цель прямо противоположную – сохранить для гипотетических иных разумов то, что успел наделать разум наш. Нечто подобное делал космический аппарат «Пионер-10», унесший в 1972 году в открытый космос небольшую пластинку со схематическими изображением человека и Солнечной системы. Здесь же перед нами 350-страничный том и изумительной красоты. Впрочем, надо признать, что это все-таки арт-проект, а не крик отчаяния, и ориентирован он не на гипотетических инопланетян, а на вполне земных покупателей. Число которых, надеемся, окажется достаточным для продолжения истории. За последней книгой всегда может быть самая последняя и т.д. Ведь для коммерции и художественного азарта никаких препятствий не существует.

«Цать» М: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2025 – 456 с.

Известного дизайнера, фотографа и блогера Артемия Лебедева много в чем можно упрекнуть, кроме излишней застенчивости. Свой действительно незаурядный талант он обставляет таким агрессивным маркетингом, переходящим порой в циничное хамство, а порой и в беззастенчивое «Чего изволите?», что этот самый визуальный дар как бы затушёвывается. Но тем не менее он действительно есть. И это собрание работ в студии, созданной, в формате «сам себя назначил», 30 лет назад (впрочем, как считать - что, собственно, и обозначает загадочный заголовок «Цать») даёт тому подтверждение. Да, "прозрачный" визуальный стиль Артемия Лебедева действительно узнавался с первых же созданных им трогательных веб-страничек девяностых, в дорогих сложных веб-проектах нулевых, а в двадцатые годы вышел далеко за пределы виртуальной реальности, в реальность уличных указателей, навигации метро, наружной рекламы и тому подобных неотъемлемых примет нашей жизни. Они могут нравиться или не нравится, но они вошли, как говорится, весомо, грубо, зримо. Так что предмет для гордости – и для дорогущего трёхкилограммового тома – вполне законный. И красивый – как сами знаете что.

«Города России в комиксах. От Москвы до Хабаровска». Евгения Чащина, BloXa и др.

- М: Эксмо, Комильфо, 2025 – 128 стр.

31 известный российский город, увиденный глазами и отрисованный руками (и планшетами) 31 современного российского художника комикса, частично укрывшихся под заковыристыми, как принято в их среде, «артистическими именами». Они такие же разные, как и города, и столь же разнятся избранные ими повествовательные стратегии. Кто-то делает иронично зарисовку, кто-то умудряется вместить в отведённые каждому из них два разворота целую историю с завязкой и развязкой, а кто-то ограничивается красивыми видами. В общем, книга эта бесконечно разнообразна, как описываемый ею предмет, то есть наша страна. И в этом нет упрёка в эклектичности: это вполне можно счесть за концепт.

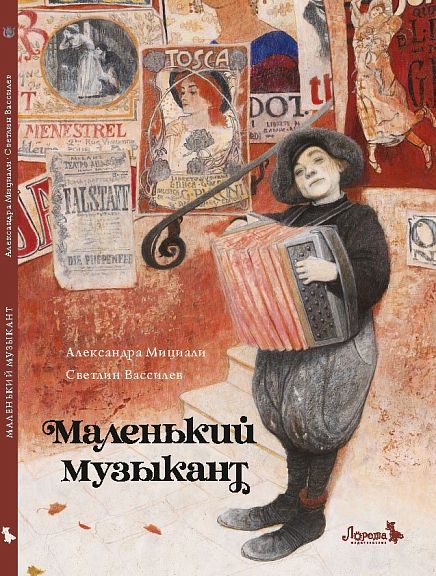

«Маленький музыкант». Александра Мициали, Светлин Вассилев

- Пер. с итал. Лореты Джику.

- СПб.: Лорета, 2025. — 32 с.

Тема многоопытного, но утратившего вдохновение мэтра, который черпает его в общении с юным природным талантом, одна из архетипичных – достаточно вспомнить фильм Паоло Сорретино "Youth", где увядший маэстро дает ключевой совет юному скрипачу. В этой визуальной книге архетип доводится до упора. Перед нами знаменитый композитор, который никак не может закончить своё новое сочинение, и мальчишка – уличный аккордеонист, который ни о чем не думает, а просто играет, как птичка поёт. Именно его немудрящие трели выводят мэтра из творческого тупика.

Но главное здесь – не сама эта пунктирная история, а то, как она воплощена живущим в Греции болгарским художником. Который раскрашивает её во все краски австрийского сецессиона. Перед нами то возникает седогривый Малер, то молодой карикатурный Чаплин, то шествуют дамы, сошедшие с фризов Густава Климта и рекламных постеров Альфонса Мухи. Но чтобы насладиться этой небольшой книгой, историю искусств штудировать не обязательно – ее достоинства самодостаточны.

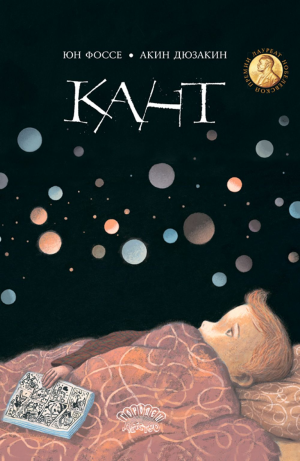

«Кант». Юн Фоссе, Акин Дюзакин

- Пер. с норв. Елены Рачинской

- М: Городец, НордБук, 2026 – 32 с.

«Кант» в заглавии – это действительно немецкий философ Иммануил Кант. Но вводится в повествование он самым необычным образом. Как если бы книга о мальчике, который любит устраивать баталии оловянными солдатиками, называлась «Пушкин». Впрочем, чего ещё ждать от Юна Фоссе, позапрошлогоднего Нобелевского лауреата и одного из самых необычных драматургов последнего полувека, которого не случайно сравнивают с Чеховым по стилю и по степени воздействия на театр. В его пьесах как бы ничего не происходит, и люди как бы ничего не говорят, кроме отдельных междометий. Но дело все-таки движется к неизбежной развязке, а читатели-зрители к тому самому катарсису, ради которого они ужк две с половиной тысячи лет ходят в театр. Вот и здесь, в этой как бы формально детской книжке ничего не происходит. Восьмилетний Кристоффер не может уснуть и думает о вечности, о смерти, о вселенной. Что там, за ее краем? «Край» на североевропейских языках как раз и обозначается словом «кант». Значит, должен прийти философ, о котором мальчик слышал краем уха от папы и все объяснить. Но вместо этого приходит сам папа. Объяснить он толком тоже не может, но просто ложится рядом, обнимает – и вроде как край, этот самый Кант, отступает. Книга окажется полезной как мальчикам (и девочкам), только научившимся читать и задумываться о вещах, выходящих за край, то есть за кант их одеяла, так и родителям таких детей. А больше всего – им самим.

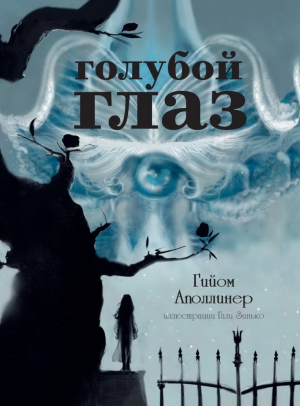

Гийом Аполлинер. Галя Зинько. «Голубой глаз»

- Пер. с французского Аси Петровой

- М: СмартБук; Волки на парашютах, 2024. – 32 с.

Книга вышла в импринте, созданном благодаря и «под» известного детского писателя и переводчика французской литературы Асю (Анастасию) Петрову – но к детской литературе не имеет отношения даже формального. Эта роскошная полноразмерная графическая новелла – образчик французского модернизма. Из трогательного – даже не анекдота, а просто черточки жизни юных воспитанниц замкнутого женского монастыря, которые убедили себя, что их преследует в коридорах голубой глаз, мистическим образом отделившийся от тела охотника, протрубившего однажды за стенами в охотничий рожок, Аполлинер делает лаконичную, но перенасыщенную скрытым эротизмом во всей своей фрейдистской силище историю пробуждение женственности в 12-летних отроковицах, никогда не видевших иных мужчин, кроме собственных отцов, исповедника и старенького садовника. И Галина Зинько – иллюстратор, тоже хорошо известный своей «как бы детской» манерой отрисовки истинно детских книжек, приоткрывает намёки Аполлинера еще на пол уверенных шажочка.