Текст: Руслан Манеев

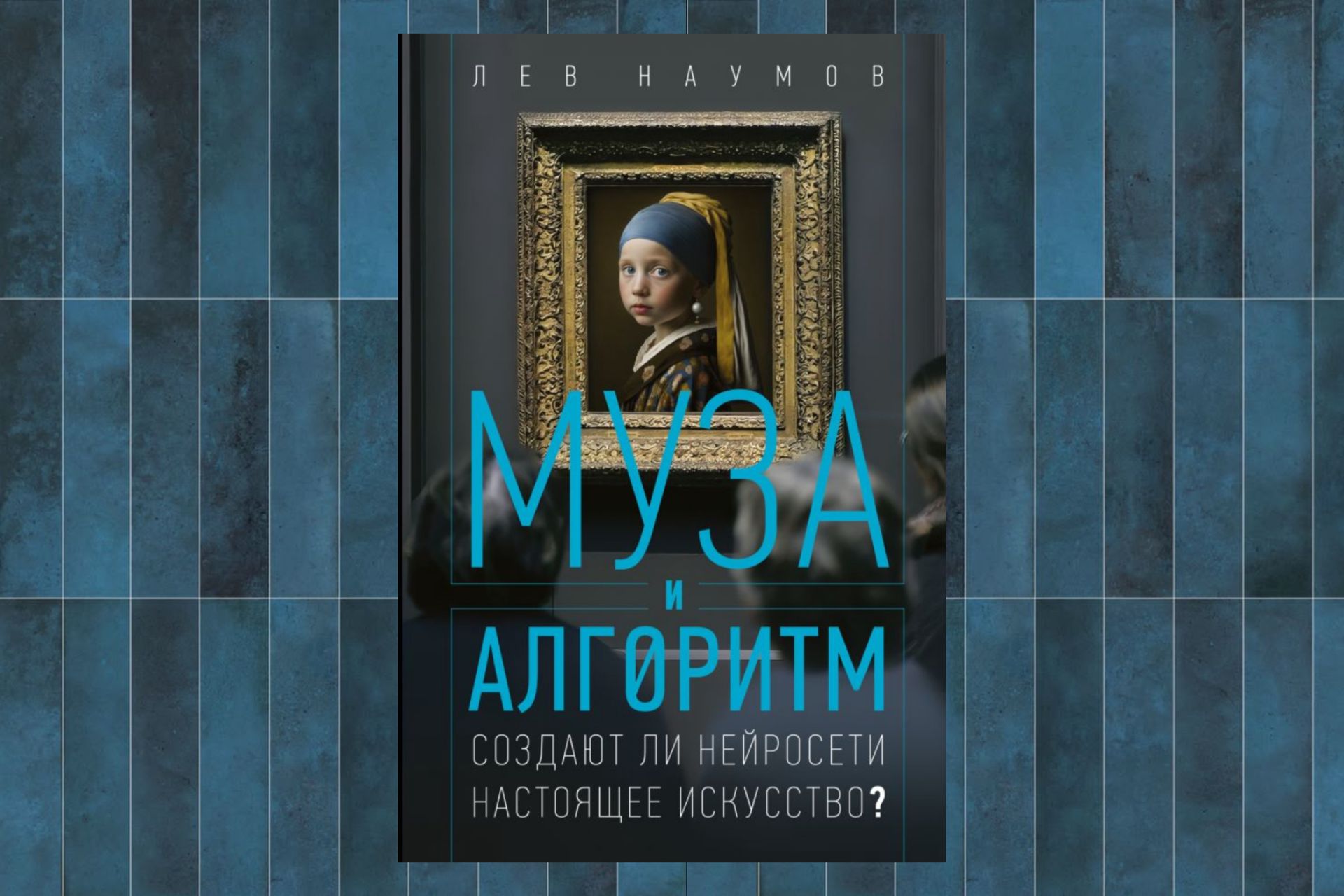

Лев Наумов – писатель, драматург, культуролог, режиссёр, PhD. Исследователь творчества Андрея Тарковского, Александра Башлачёва, Александра Кайдановского, Сэмюэля Беккета. Его новое исследование «Муза и алгоритм» выходит в ноябре. Пару слов о книге, которая возглавит новый виток дискуссии о том, как робот ассимилирует искусство – и как судит о культуре.

«Муза и алгоритм» – книга о возможностях ИИ в изобразительном искусстве – в первую очередь.

Первые страницы поднимают хронику эволюции нашего восприятия культуры ИИ-технологий. 2018 год, на престижной американской выставке Christie’s с аукционного молотка ушёл «Портрет Эдмона де Белами». Натурщик и картина были созданы нейросетью, и стоимость «пикчи» оказалась выше денежной ценности некоторых работ Дали и Ван Гога. По всей видимости, Лев Наумов иллюстрирует: люди уже приняли идею о том, что двоичные энциклопедисты-GPT потенциально способны творить искусство.

Речь в книге прежде всего о таких видах ИИ, как Midjourney, ChatGPT и GAN – генеративно-соревновательная нейросеть, которую как раз используют для создания синтетических визуальных произведений исследователи и художники.

Лев как-то проводил такой перформанс: в стеклянной кабине три дня писал произведение с нейронной системой. На основе этого прецедента мы представим свою сцену, чтобы осветить некоторые стороны вопроса. Перед нами стеклянная изолированная кабина. В этом «ангаре музы» двое: писатель и нейронная сеть. Электропитание и воздух ограничены. Творец и машина соревнуются в написании рассказа.

Вдруг стены покрываются белыми пятнами испарения: багрово-синее лицо человека ищет воздуха, – но оно блистает, буквы послушно стелются по электронной строке. Рядом уныло пищит отключающаяся система нейронки. Писатель теряет сознание, его выводят из куба. Не сразу замечают, что машина отключилась тоже. Эксперты сравнивают работы. А заодно испытывают Музу: она осталась в «колбе». Писатель получает... утешительный приз. Может ли быть такое? Хотя нельзя не признавать объективную прозорливость в алгоритмах ИИ. Но в рамках аукционных и выставочных мероприятий в контекст вписывается третья сторона и ориентир в оценивании произведения отклоняется в сторону тенденции. Насколько справедливы такие конкурсы и другие мероприятия, мерящие силы человека и машины?

Кстати, о музе. Одна из самых сильных частей книги — попытка разобраться, что же такое «муза» с точки зрения нейробиологии, психологии, социологии.

Творчество не является тайной. Ученые могут отследить всплески активности в определенных зонах мозга, сопровождающие озарение; психологи описывают особые измененные состояния сознания, в которых рождаются прорывные идеи. Получается, что «муза» — это не мистический феномен, а сложный, но в принципе изучаемый комплекс когнитивных процессов.

Уже очевидно, что творчество «заблокировано» для любого вида алгоритма – постулирует Лев Наумов в своей книге. Фантазия и ложь – начала художественного мышления – вот две песни, которые могут выдумывать только 80 млрд нейронов нашего мозга.

Анализ лжи и воображения важен для главного вопроса книги: может ли алгоритм воспроизвести эти процессы? Пока — нет. Современный ИИ блестяще оперирует паттернами, на основе анализа огромных массивов данных он может генерировать тексты, идеально следующие установленным правилам жанра и стиля. Но врать он не умеет, - чтобы не говорить о бездушности машины.

На страницах книги воспроизведён детальный анализ современной культурной ситуации. Лев Наумов предлагает читателю экскурсию в «творческие кухни» разных эпох. Сопоставляет, например, эстетический критерий «безобразности» в разные культурные эпохи человечества: как «безобразность» связывается с порочностью, хоррором, как этот фактор восприятия проявляется в изображении Сатурна Гойи, на полотнах Босха – и как такой критерий проявляет себя в неантропогенных картинах. Исследователь основательно преследует цель: уменьшить пограничную территорию в вопросе эстетической ценности синтезированных произведений искусства.

В пользу интеллектуальной доступности книги идет активное включение в содержание иллюстраций. Генерации Midjourney рядом с репродукциями шедевров. "Муза и алгоритм" – философское интервьюирование нейросетей, где-то на грани популярного изложения. Всё-таки повествование выталкивает досужливый взгляд обывателя. С другой стороны, не тенденциозная книга быстрых рецептов для составления мнения по поводу «таланта» нейронок. «Муза и алгоритм» – это исследование для погружения в актуальную тему, и без сомнения ознакомление с ним составляет часть современного образования. Но есть вероятность, что книжная закладка вылетит с разворота в безвременье: от головокружения в культурном путешествии.

Наиболее интересная часть – заключительная: "Нейросети не только рисуют". Выглядит свежим опыт Наумова в разработке темы «нейрокритики». Автор провёл искусствоведческую беседу с Midjourney: просил охарактеризовать выбранные картины, назвать художника и предложить возможные источники вдохновения при создании полотен. Нейросеть, выступившая критиком, пришла к более ценным результатам, чем нейросеть-художник. Так, программа самостоятельно, на основе анализа смогла заключить, что на картинах Магритта считывается ностальгия. Читатель может найти в данной части заключения нейрокритика, которые, по признанию автора, действительно приближаются к выдающимся. Нейросеть способна составить анализ картины, учитывая весь накопленный культурный опыт, находить контексты, которые не способен найти искусствовед (ведь и академик что-то упустит из виду). Важным открытием книги является признание, что в известной степени человек научился "оживлять" свою культурную память. Через использование обучаемых нейросетей он может задавать вопросы ко всему накопленному опыту, открыть доступ к своеобразному подсознанию "музы".

Книгу «Муза и алгоритм» хотелось бы сделать обязательным чтением для формирования компетентного понимания того, как человеческая культура удерживает свои позиции перед натиском машинного интеллекта.