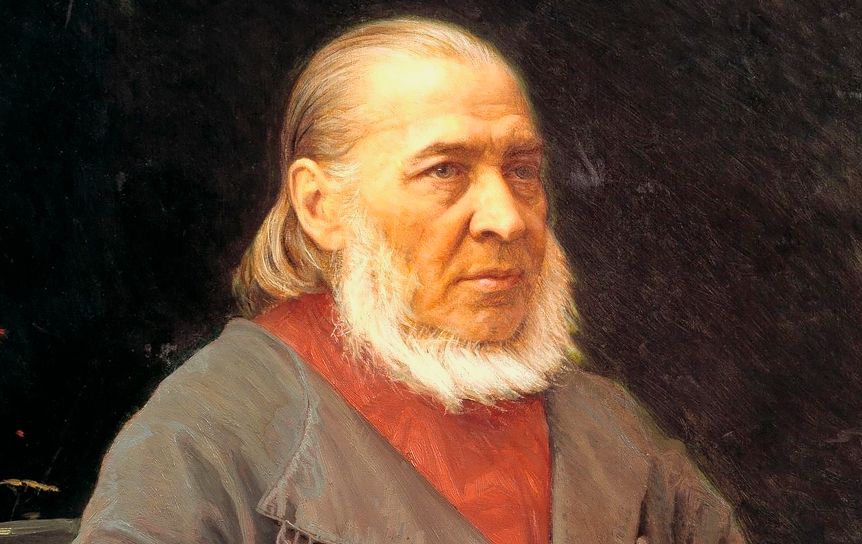

Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

К тому же, Аксаков – не просто писатель, а основатель династии.

Они вели свой род, как водится в дворянстве, от загадочного предка – варяга, аж племянника норвежского короля, который, согласно преданию, прижился на Руси аж с 1027 года. Жили Аксаковы в тихой Уфе неторопливо и патриархально. Башкирский «дикий край» напоминал среднюю полосу России, но обладал и собственным колоритом.

Переворот в уме

В детстве он влюбился в литературу, в печатное слово. В скудной усадебной библиотеке имелись выцветшие переплетенные тетрадки «Детского чтения для сердца и разума» (этот журнал издавался с 1785 по 1789 год). Они стали его сокровищем: «В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир». Подростком Аксакова отправили учиться в Казанскую гимназию – чуть ли не силком. Он не хотел расставаться с родным домом. Но Казань связала его с любимым поэтом – Гаврилой Державиным, который в своё время был одним из первых учеников этой гимназии.

И в гимназии, и в университете, и в столицах он в то время боевито защищал родную старину, за что подчас бывал бит нешуточно: «Русское мое направление и враждебность ко всему иностранному укрепились сознательно, и темное чувство национальности выросло до исключительности».

В модных в ту пору произведениях Николая Карамзина, как представлялось Аксакову, русский язык превращался в подстрочник с французского. В университетской среде за такие воззрения карали строго. «Я терпел жестокие гонения от товарищей, которые все были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина, – рассказывал Аксаков. – В одно прекрасное утро, перед началом лекции (то есть до восьми часов), входил я в спальные комнаты казенных студентов. Вдруг поднялся шум и крик: "Вот он, вот он!" – и толпа студентов окружила меня. Все в один голос осыпали меня насмешливыми поздравлениями…»

Не слишком нравились ему и мечтательные элегии модного Жуковского. Он оставался литературным старовером, державинцем. И ему довелось познакомиться со стареющим «певцом Екатерины». К тому времени по всему литературному Петербургу шла молва о замечательных артистических способностях молодого Аксакова. Когда ему удавалось перебороть стеснительность – он начинал вдохновенно декламировать стихи, которых знал бессчетно. Краснел, подрагивал, но читал, как пророк, подчеркивая мелодию стиха. Вот и Державин заинтересовался таким журналистом-актером, который был еще и его земляком…

Чтец для Державина

Аксаковские воспоминания о Гавриле Романовиче точны и эмоциональны – ощущается, как он преодолевал застенчивость, посещая дом (да не дом, дворец!) поэта и отставного министра: «Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстука, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал, как две капли воды». Он замечательно рассказал о том, как Державин любил свои поздние драмы и оперы, но в глубине души понимал величие стареньких од. О том, как жизнелюбивый поэт заставлял его декламировать «Аристиппову баню» при дамах. «Я остановился и сказал: "не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?" - "Ничего, - возразил, смеясь Гаврила Романыч, - у девушек уши золотом завешаны".»

Однако покровительство Державина не помогло ему прославиться – да он и не гонялся за славой. Аксаков знал всех видных литераторов – и вполне мог занять высокое положение на «консервативном» фланге русской словесности. Но он писал только бесконечные театральные рецензии, заметки на случай – а к большой вещи приступить побаивался. Вот и оставался безвестным.

Пушкин однажды в его присутствии похвалил заметку «какого-то неизвестного барина», а это и был Аксаков!

Стихами своими Сергей Тимофеевич был недоволен, приступал к прозе. Но… ему не давались ни рассказы, ни повести о вымышленных людях и ситуациях. Оказалось, что Аксаков почти напрочь лишен сюжетной фантазии.

Он хорошенько это понимал: «Заменить… действительность вымыслом я не в состоянии. Я пробовал несколько раз писать вымышленное происшествие и вымышленных людей. Выходила совершенная дрянь, и мне самому становилось смешно».

Свой жанр

Зато рассказывать о собственной жизни, о своих увлечениях о том, что увидел и прочувстовал, он умел, как никто другой. Только поиски жанра продолжались долгонько.

Наконец, в 1847 году увидела свет книга, которая принесла Аксакову известность – «Записки об уженье рыбы» (первоначально – «Записки об уженье»). И в то же самое время он уже с наслаждением и мучениями писал «Семейные хроники».

Русская литература получила изысканного стилиста, которому уже шел 56-й год. Да и моложав он не был – даже зрение к тому времени уже почти потерял и сочинения свои надиктовывал. Вскоре появились «Записки ружейного охотника». Их писатель создавал под влиянием старинной книги «Урядник сокольничьего пути», автором которой был царь Алексей Михайлович… На этом Аксаков не остановился. В почтенном возрасте вернулся к ежедневном литературной работе – и книги рождались одна за другой. Все – в едином духе. К концу десятилетия вышли «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», восхитившие всех ценителей литературы. Даже строгого Николая Чернышевского восхищали аксаковские описания птиц! Аксаков создал бытовой эпос, объединивший все его книги. Таких гор до него никто не сворачивал.

Поэт Алексей Хомяков утверждал, что Аксаков «первый из наших литераторов взглянул на русскую жизнь положительно, а не отрицательно». При этом писатель не приукрашивал, не искажал реальность, просто не видел окрестности исключительно в мрачных тонах. Не умел. В его восприятии никакого упадка империи не существовало, как не существовало и опасных, но неизбежных реформ. Все эти материи предоставил другим писателям. Не случайно Гоголь находил в аксаковском добродушии основу своего так и не состоявшегося третьего тома «Мёртвых душ».

А Сергей Тимофеевич вспоминал детские и «младые» годы. Они для него – как неразменная драгоценность. При этом тон у Аксакова сложился без чрезмерной сентиментальности, достаточно сдержанный – и это стало частью аксаковского обаяния.

Пруст, да не тот

Историк литературы Дмитрий Святополк-Мирский видел в Аксакове предтечу новых направлений в прозе: «Его не тревожат никакие активные желания, кроме разве что желания "вновь обрести потерянное время" – retrouver le temps perdu. Прустовская фраза здесь уместна, потому что чувствительность Аксакова, как ни странно, поразительно напоминает чувствительность французского романиста; разница в том, что Аксаков был настолько же здоров и нормален, насколько Пруст был извращен и патологичен; вместо душной атмосферы никогда не проветривавшейся квартиры на бульваре Осман – в книгах Аксакова веет вольный степной ветер».

Его славянофильство шло от сердца, а не от философий. В отличие от сыновей, он был почти аполитичен. Свидетель войны 1812 года, переворотов, дальних экспедиций, реформ, он почти не касался этих тем в своих воспоминаниях. Природа, движения души – вот аксаковская епархия.

И сыновья его любили и хорошо понимали. Иван Сергеевич так вспоминал об отце: «Сергей Тимофеевич любил жизнь, любил наслаждения, он был художник в душе и ко всякому наслаждению относился художественно. Страстный актер, страстный охотник, страстный игрок в карты, он был артистом во всех своих увлечениях – и в поле с собакой и ружьем, и за карточным столом». Всё это и стало его литературным миром.

Ностальгическим. Можно ли вообразить более личную тему, чем рыболовство и русская охота? Уже лет через тридцать и охотились, и рыбу ловили иначе, а уж разговоры переменились разительно. Аксаков увековечил уходящую натуру. И в то же время – создал чуть ли не учебники на все времена. Многие рыбаки нашего времени чрезвычайно увлечены Аксаковым и, судя по всему, так будет всегда. Он познал и поведал тайну этих вечных русских увлечений и промыслов. «Удочка и уженье — слова магические, сильно действующие на душу», - провозгласил Аксаков раз и навсегда.

Царство рыб и куликов

Он уходил от реальности. «Ухожу» - это девиз Аксакова, доброго барина. Он даже написал об этом программные стихи:

- Ухожу я в мир природы,

- В мир спокойствия, свободы,

- В царство рыб и куликов,

- На свои родные воды,

- На простор степных лугов,

- В тень прохладную лесов

- И — в свои младые годы.

- Сказка ключницы

Есть в его наследии одно единственное блистательное исключение из отточенного мемуарного стиля. И это самая известная вещица Аксакова – «Аленький цветочек». Но он не сам придумал этот сказочный, почти «детективный» сюжет! Аксаков указывал: записано со слов ключницы Пелагеи, которую он еще ребенком пародировал, ахая и охая. То есть – снова заветные воспоминания детства, никогда не меркнувшие в его душе. Потому он и вмонтировал эту сказку в свои воспоминальные «Детские годы Багрова-внука». Это русская вариация известного сказочного сюжета «Красавица и чудовище», особенно распространенного в Европе. Но напевный слог – аксаковский, душа аксаковская. Именно он разглядел в аленьком цветочке хрупкий символ любви, к которой так трудно прорваться. И сюжетные ходы, представьте, не затерялись в аксаковских кружевах.

Созерцатель

Да, он был созерцателем. И умел дотошно воспроизводить свои счастливые, ничем не омраченные деньки. Тем и уникален в русской литературе – подробностями, неожиданными штрихами, почти незаметными глазу. Вернемся к уже сказанному: его часто называют «русским Прустом». Конечно, Аксаков целиком принадлежит XIX веку, более того – его первым десятилетиям. И в XVIII ему гораздо комфортнее, чем в неведомом ХХ.

Там протекают реки, на которых рыбачил Сергей Тимофеевич. Там есть свое Абрамцево. Там – московские колокола и петербургские гостиные. Там плачет растроганный, простодушный, но и хитрый старик Державин. Там подрастают мятежные сыновья, готовые сражаться за русский язык и понимающие поэзию не хуже отца. Тихая, но такая обжитая планета старшего Аксакова. Его словесные плетения – искусство утраченное, ушедшее. И он как будто предвидел это – и оставил немало образцом живой великорусской речи своего (и чуть более раннего) времени. Не пропустить бы их. Во внеурочное время.