Текст: Дмитрий Шеваров

Авторы фото: А. Шаталов, Г. Елин

В 1918 году Марина Цветаева ехала в тамбовском поезде, разговорилась с попутчиком-солдатом, прочитала ему два стихотворения, не признаваясь в своем авторстве. Солдата стихи пробрали: «Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило... Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, – вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь!..»

Если посмотреть на биографию Дениса Новикова с этой солдатской точки зрения, то кажется, что он должен был писать лишь на одну тему: «Жизнь удалась!».

Родился в Москве, учился в Литературном институте, несколько лет жил в Англии, последние годы – в Израиле.

Денису было 28 лет, когда послесловие к его сборнику «Окно в январе» написал Иосиф Бродский.

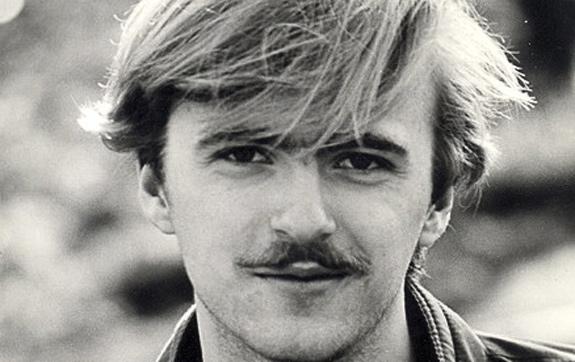

«Критики и читатели ждали «красивого, двадцатидвухлетнего», – вспоминает поэт Олег Хлебников. – А он был. Вот этот самый — светловолосый, с черными бровями, длинноногий, остроумный — Денис Новиков. Но его проморгали. Не до того было?..»

Не беда, если бы Новикова проморгала только литературная критика. Сколько ярких поэтов в советское время обходилось без внимания критики или терпело от этой критики поношения, но их имена, их голоса слышали все благодаря самиздату и магнитофонным пленкам, и той акустике, которая была в нашей стране. Благодаря читателю, который отзывался на каждое честное и талантливое слово. В 1996 году Денис говорил в интервью: «Вот в чем вся проблема: никто ничего читать не хочет. Ленятся люди читать. Стихи читать – это же талант... Я не думаю, что стихи вернут свою былую славу, былую престижность... Русская поэзия – как Советский Союз. Вчера это казалось незыблемым. Сегодня флаг спустили. Мы же все знали всегда, что на западе давно стихи не читают. А у нас читают, потому что мы – другая страна. И вот в этом смысле мы вдруг стали таким же западом...»

Но при этом время,

эпоху Денис Новиков запечатлел так, как если бы его читали миллионы.

Выговаривал не себя, а улицу безъязыкую, которая корчилась у него под окном. Так голос автора стал голосом вдруг онемевшего хора.

...Тот и царь, чьи коровы тучней.

Что сказать? Стало больше престижу.

Как бы этак назвать поточней,

но не грубо? – А так: ненавижу

загулявшее это хамье,

эту псарню под вывеской «Ройял».

Так устроено сердце мое,

и не я мое сердце устроил...

Гибель читателя, тихо «закатанного в асфальт» загулявшим хамьем, не вызвала мгновенной гибели поэзии, но оказалась роковой для многих поэтов, чья молодость пришлась на 1990-е.

Напомню слова Бахтина (которого в 1970-е не цитировал редкий дворник): «Лирика — это слышание себя в эмоциональном голосе другого... Петь голос может только в теплой атмосфере, в атмосфере возможной хоровой поддержки, принципиального звукового неодиночества...»

Денис Геннадьевич Новиков умер в израильском городе Беэр-Шева 31 декабря 2004 года. Ему было 37. В последние годы он порвал общение с литературным кругом и стихов не писал.

Из стихов Дениса Новикова

Россия

...плат узорный до бровей.

Блок

Ты белые руки сложила крестом,

лицо до бровей под зелёным хрустом,

ни плата тебе, ни косынки –

бейсбольная кепка в посылке.

Износится кепка – пришлют паранджу,

за так, по-соседски. И что я скажу,

как сын, устыдившийся срама:

«Ну вот и приехали, мама».

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,

мы ровно полмира держали в зубах,

мы, выше чернил и бумаги,

писали свое на рейхстаге.

Свое – это грех, нищета, кабала.

Но чем ты была и зачем ты была,

яснее, часть мира шестая,

вот эти скрижали листая.

Последний рассудок первач помрачал.

Ругали, таскали тебя по врачам,

но ты выгрызала торпеду

и снова пила за Победу.

Дозволь же и мне опрокинуть до дна,

теперь не шестая, а просто одна.

А значит, без громкого тоста,

без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон.

Ворон за ворон не считая, урон

державным своим эпатажем

ужо нанесём – и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:

налево – Маммона, направо – Аллах.

Нас кличут почившими в бозе,

и девки хохочут в обозе.

Поедешь налево – умрёшь от огня.

Поедешь направо – утопишь коня.

Туман расстилается прямо.

Поехали по небу, мама.

1992

Учись естественности фразы

у леса русского, братан,

пока тиран куёт указы.

Храни тебя твой Мандельштам.

Валы ревучи, грозны тучи,

и люди тоже таковы.

Но нет во всей вселенной круче,

чем царскосельские, братвы.

* * *

Я прошел, как проходит в метро

человек без лица, но с поклажей,

по стране Левитана пейзажей

и советского информбюро.

Я прошел, как в музее каком,

ничего не подвинул, не тронул,

я отдал свое семя как донор,

и с потомством своим не знаком.

Я прошел все слова словаря,

все предлоги и местоименья,

что достались мне вместо именья,

воя черни и ласки царя.

Как слепого ведет поводырь,

провела меня рифма-богиня:

– Что ты, милый, какая пустыня?

Ты бы видел – обычный пустырь.

Ухватившись за юбку ее,

доверяя единому слуху,

я провел за собой потаскуху

рифму, ложь во спасенье мое...

1996

* * *

Это из детства прилив дурноты,

дяденек пьяных галдёж,

тётенек глупых расспросы — кем ты

станешь, когда подрастёшь?

Дымом обратным из неба Москвы,

снегом на Крымском мосту,

влажным клубком табака и травы

стану, когда подрасту.

За ухом зверя из моря треплю,

зверь мой, кровиночка, век;

мнимою близостью хвастать люблю,

маленький я человек.

Дымом до ветхозаветных ноздрей,

новозаветных ушей

словом дойти, заостриться острей

смерти при жизни умей.

6 января 1997

* * *

Всё сложнее, а эхо всё проще,

проще, будто бы сойка поёт,

отвечает, выводит из рощи,

это эхо, а эхо не врёт.

Что нам жизни и смерти чужие?

Не пора ли глаза утереть.

Что — Россия? Мы сами большие.

Нам самим предстоит умереть.

23 марта 1999

На железной дороге

Вот боль моя. Вот станция простая.

Всё у неё написано на лбу.

Что скажет имя, мимо пролетая?

Что имя не влияет на судьбу.

Другое имя при царе носила,

сменила паспорт при большевиках,

их тут когда-то

много колесило.

Теперь они никто и звать никак.

А станция стоит. И тёмной ночью

под фонарем горит её чело.

И видит путешественник воочью,

что даже имя — это ничего.