Текст: Андрей Мягков

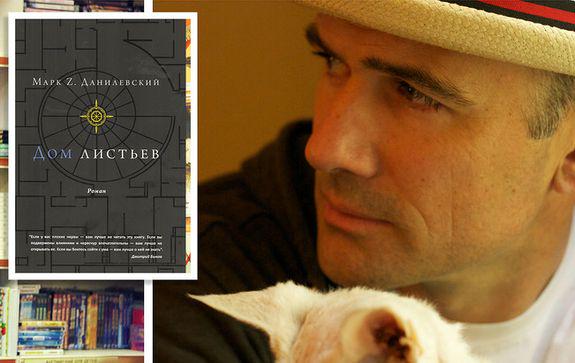

Марк Данилевский: Дом листьев. / Пер. с. англ. Дмитрия Быкова, Анны Логиновой, Максима Леоновича - Екатеринбург: Гонзо, 2016

Любую обстоятельную беседу о книге - особенно если автор впервые заговорил по-русски - хорошо бы снабдить краткой справкой, которая развеет биографический и литературный туман - то есть доверительно расскажет, что это за автор такой, что еще написал и за какие заслуги, собственно, переведен на язык Льва и остальных Николаевичей. Сегодня, впрочем, первые два пункта кажутся излишними: со страниц интернет-магазинов вот-вот исчезнет очередной тираж «Дома листьев», а о его архитекторе Данилевском не слышали только те, кто последние пару-тройку месяцев прожили в обнимку с аудиокнигой. И хотя велик соблазн спровадить людей с наушниками в направлении ближайшего поисковика и сразу предаться живописанию авторских заслуг, символическому ликбезу все-таки быть - так оно как-то человечней.

Марк Z. Данилевский - урожденный американец, и что значит эта странная «Z» - не знает никто.

Сын польского кинорежиссера Тадеуша Данилевского, он занимался литературой в Йеле, языками в Беркли, а в Лос-Анджелесской киношколе сами понимаете чем. Помимо более-менее академических дисциплин, активно изучал возможности визуального повествования в тексте - и его книги об это прямо-таки вопиют. Над дебютным «Домом листьев» работал десять лет - сперва роман снискал популярность у падких на всяческие эскапады студентов, затем подоспело и признание критиков. Поскольку на английском «Дом…» вышел аж в двухтысячном году, к настоящему моменту Марк Z. успел написать книгу о двух невзрослеющих уже пару сотен лет подростках и три из двадцати семи томов неприподъемной эпопеи об одном дне из жизни неравнодушной к котятам девочки-эпилептика - в следующем году издается четвертый. Занимательный факт - имеется сестра Анна, которая играет рок под вполне себе литературным псевдонимом По (Poe) и даже записала вместе с братом саундтрек к его дебютному роману, о котором из-за биографической врезки мы никак не начнем говорить.

А роман, если в двадцати семи словах, является комментарием к наукообразно оформленной работе, которая в свою очередь комментирует некую «Пленку Нэвидсона» - фильм, которого, как выясняется на первых же страницах, и вовсе не существует. Впрочем, что существует, а что нет - вопрос того, как «Дом листьев» вертите именно вы. Звучит сложно - а читается, поверьте, еще сложнее - но пропускать дебютный роман Данилевского не рекомендуется никому.

А теперь можно и к сюжету вернуться.

«Пленка Нэвидсона» - то ли документальная, то ли псевдодокументальная лента, фиксирующая переезд семьи известного фотографа в новый дом.

На прошлом месте отношения с женой зашли в тупик, а потому, забросив работу в горячих точках, упаковав вещи, камеры и детей, Нэвидсон - такая у него фамилия - под руку с супругой-фотомоделью переезжает в благодатную американскую глушь. Новоселье омрачает незнамо откуда взявшаяся дверь и странное пространство за ней: дом таким образом внутри оказывается больше, чем снаружи. Пространство разрастается и темнеет до тех пор, пока не появляется возможность снаряжать туда экспедиции: ну а что еще делать с уходящим в неведомое коридором. Тут-то затеянный Нэвидсоном фильм о семейном воссоединении бесповоротно превращается в хоррор, который так напугал гостившего в Штатах Дмитрия Быкова, что он решил привезти его на родину и даже взялся было его переводить.

Все это (кроме впечатлений Быкова) мы узнаем со слов Дзампано, старика, написавшего о «Пленке» масштабный академический труд - с подробным анализом каждого целлулоидного сантиметра. За академичность отвечает не столько путаная стариковская мысль, сколько груда библиографических ссылок, под которыми погребен текст - настолько, что подчас становится нечитаемым. Это иногда вызывает праведное возмущение Джонни Труэнта - молодого татуировщика, который после кончины Дзампано присвоил себе рукопись и сопроводил собственным комментарием - который в большей степени повествует о пьянках, беспорядочных сексуальных приключениях и постепенном помешательстве самого Джонни, чем о работе старика. О ней, впрочем, тоже кое-что прояснится: например, Дзампано был слеп аки крот, а значит видеть «Пленку» - даже если она существует - никак не мог. Иногда свои пять копеек вставляет издатель, которому Труэнт спровадил сей талмуд - но в сравнении с тем смыслообразующим адом, который разверзается на стыках трех сюжетов, эти копейки - сущая мелочь.

Борхес, Пинчон, Набоков, Фоер, Джойс, Павич, Фостер Уоллес, - редкое обсуждение «Дома листьев» обходится без жонглирования этими именами, и тут, конечно, есть свой резон: романом, выстроенным как комментарий к чужому произведению, уже отметился Набоков, бесконечными комментариями к комментариям докучал читателям Фостер Уоллес, а Фоер трепал нервы издателям нетипичной версткой. То есть все, чем так удивляет книга Данилевского, в том или ином виде где-то было и кого-то удивляло - но, во-первых, все эти приемы никогда раньше не встречались в одном тексте, не были так причудливо организованы и не работали с таким усердием на результат, а во-вторых - несмотря на деланое щегольство и нарочитую усложненность, «Дом листьев» - никакой не постмодернистский кунштюк, а классический роман, своим моральным фундаментом упирающийся едва ли не в толстовские наработки.

С первого взгляда, впрочем, Толстого действительно не разглядишь: иллюстрации должны дать хотя бы отдаленное представление о той изобретательности, которая здесь бесчинствует. Важно, что все эти визуальные выкрутасы ни разу, кажется, не используются ради дешевой эффектности: если текст расползается по паре слов на страницу, то это не потому что Данилевский решил покрасоваться, а потому что герой бежит, если сжимается черным квадратиком посреди белой пустоты - значит коридор, по которому он бежит, сужается…

Рассказывать, какие еще кульбиты вытворяют на страницах предложения и отдельные слоги - не только портить сюрприз, но и попусту сотрясать воздух:

в пересказе все это не впечатляет, но при чтении совершается какое-то кинестетическое таинство: текст, то есть последовательность слов, самим своим расположением порождает совершенно непередаваемые словами ощущения и смыслы. Ты вертишь в руках книгу, пытаешься разобраться, как это вообще прочитать - и в какой-то момент понимаешь, что с тобой разговаривают на языке, на котором ни одна другая книга и двух букв не свяжет. Да, стихотворением в виде мышиного хвоста помахивала еще «Алиса в Стране чудес» - но фантазия Данилевского куда богаче, и убедиться в этом с чужих слов, к счастью, не выйдет.

По схожему принципу работает усложненная структура всего романа. От простого «страницы изъедены пеплом, а потому слова ополовинены пропусками, а то и вовсе [ ]» до «в главе говорится про лабиринт, а потому вся глава превращается в лабиринт из сносок, сносок к сноскам, которые прорезает собой несколько страниц подряд, заставляют возвращаться назад, чтобы обнаружить еще одну сноску, которая отсылает к другой главе, которая отправляет в конец книги, за письмами из приложения II-E…» - каждое нетрадиционное решение может обернуться не просто формально связанным с темой фрагмента нарративным приемом, но уникальным способом передать информацию не между строк даже, а сквозь зазор между текстом и мимолетными ощущениями от его прочтения. Так что когда потеряетесь среди цитат Хайдеггера и Дерриды, а книга станет настолько раздражать, что захочется отложить ее хотя бы на пару часиков - скорее всего, так и задумано.

Чтобы совсем уж не испугать читателя, нужно заметить, что дьявольскими проделками забита отнюдь не каждая страница - хватает и вполне безобидных, привычно развертывающихся отрывков, где из интеллектуальных ребусов - разве что скрытое в заглавных буквах необязательное послание. Данилевский вообще хорошо чувствует ритм истории и не так уж часто, как можно подумать, доставляет читателю дискомфорт - после трудно перевариваемых глав, пародирующих бессмысленную дотошность академической науки, он подкидывает очередную сюжетную интригу, а сухие выкладки Дзампано сменяет битническими воплями Труэнта.

Так и просится терпкое «эклектика», но на самом деле нет, и в этом главный триумф Данилевского: разрозненные кусочки его романа не соединяются в одно целое, хотя до конца - и это почти что спойлер - делают вид, что все возможно. Нет, никакой возможности не существовало с самой первой строки, и в этом «Дом листьев» честнее любой другой книги: Джонни за «бормотанием мыслей Дзампано», «беспрестанно собирающим хаос из частиц, жестов и вопросов», видел «только намек на то, что его мучило», Дзампано писал о «неполноценности повествования, кто бы его ни вел, каким бы безупречным оно ни казалось», и пора признать, что любой рассказ, где правда одна на всех, а концы сходятся с концами, - успокоительная ложь человеческого разума, подвязывающего концы куда попало. Этот же трюк разум пытается провернуть и здесь, из-за чего ни один читатель не получит ответов, но каждому достанется своя книга и свой набор отмычек, чтобы придать прочитанному смысл. И то, как Данилевский высекает искры смыслов из разрозненности, даже дискретности своего повествования - на всех уровнях, от несводимых к одному знаменателю сюжетов до того, как набранный разными шрифтами текст оседает на страницах - практически ослепляет, и как-то вменяемо объяснить этот эффект едва ли возможно.

Это не било бы настолько наотмашь, если бы «Дом» в конечном счете не оказался - в некоторой степени даже банальным - романом

о самых простых «толстовских» вещах: о любви к родным людям, о тоске, которой она может оборачиваться, о боли и одиночестве.

К финалу по этой же причине текст заметно сдувается, да и по пути автору есть на что попенять: иногда он без меры заигрывается в научное исследование, а некоторые постмодернистские шпильки скорее раздражают, чем веселят. Поток сознания удается ему далеко не всегда, еще реже оказывается уместен, из-за чего паранойя получается хиленькой, да и вообще хоррор из «Дома», нужно признать, весьма сомнительный. С другой стороны, здесь есть выдающиеся постельные сцены и уникальная оптика - в пересказе художественных решений «Пленки» Дзампано препарирует мелкую моторику семейных отношений, и эта душевная нагота, прорывающаяся сквозь монтаж и заметные лишь кинокамере вздрагивающие ресницы, завораживает. А еще нередко попадаются отрывки, в которых материнский голос превращается в «церковные колокола, звенящие в чужих городах и разносящиеся эхом по тем улицам, где я оказывался на рассвете, потирая окоченевшие руки» - и как тут не зазвенеть в ответ.