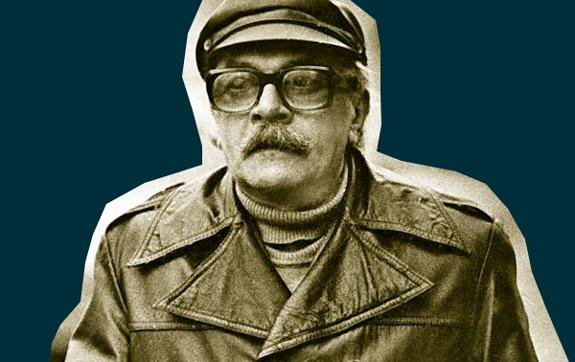

Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Фото: polit.ru

Всего лишь 100 лет назад родился современник Пушкина. Вряд ли такое возможно. Но звали его Давидом Кауфманом, а под литературным именем Самойлов он в послевоенные годы ХХ века возродил пушкинскую интонацию. И это была не просто потешная стилизация, а нечто более таинственное и притягательное. Поэт тончайшей иронии и мощных лирических волн – он долго оставался в тени знаменитых современников. До войны он, как и многие ифлийцы, в поэзии считался учеником Ильи Сельвинского. Это отличная школа. С Сельвинским связаны его первые публикации. А потом в литературную жизнь вмешалась история – и он стал солдатом. Воевал, был ранен, потом, с помощью влиятельнейшего в те годы Ильи Эренбурга, вернулся на фронт.

После войны он, кажется, не спешил громко заявить о себе в поэзии. Быть может, ему не подходил общий тон эпохи – слишком триумфальный и зависимый от сложившихся канонов. Он много переводил, а по существу поселился в «золотом веке русской поэзии», приноравливая его тонкости к ХХ веку.

Его первая тонкая – 89 страниц – книга вышла в 1958 году, когда поэт был уже старше Пушкина. И первое, что там бросается в глаза – эпиграф из того самого автора: «Я возмужал среди печальных бурь…». Потом сборники – один лучше другого – пошли один за другим, хотя и с долгими паузами. Поздняя слава (хотя это слово, наверное, не самое точное) – редкость в истории поэзии:

- Стихи за пятьдесят!

- На мне они висят

- Невыносимой ношей.

Он не захотел стать модернистом. Нет, Самойлов почти не писал стилизаций, в его стихах разминается вполне живая русская речь ХХ века. И от событий ХХ века он, фронтовик, в стихах не прятался. Но все-таки пушкинского там гораздо больше, чем наслоений позднейших времен. Прежде всего – непринужденная онегинская интонация, внимание к вещам, к истории. Энциклопедизм.

Он писал во времена всеобщей любви-ненависти к Маяковскому и Есенину, потом – к Симонову, потом – к «шестидесятникам», потом притязательный читатель полюбил Бродского, при этом поклонялся Пастернаку, Ахматовой, Блоку... Можно протянуть этот список еще на десяток фамилий. О своих читателях он писал со скромной гордостью. И, по обыкновению, остроумно:

- Хозяйка, наливай!

- И не жалей, читатель,

- Что, словно невзначай,

- Я свой талант растратил!

- Читатель мой — сурок.

- Он писем мне не пишет!..

- Но, впрочем, пару строк,

- В которых правду слышит,

- Он знает назубок…

Это из одной словоохотливой поэмы.

Самойлов держался в стороне от высоких пьедесталов, а оказался одним из самых необходимых поэтов ХХ века – наряду с теми, о которых он писал: «смежили очи гении». А сейчас, во времена, извините, коронавируса и самоизоляции, неожиданно главными стали два русских стихотворения: «Не выходи из комнаты…» Бродского и «Везде холера, всюду карантины» Самойлова. И это можно считать его посмертной шуткой. Горьковатой, как всегда.

Выбрать что-то самое любимое у Самойлова непросто: писал он долго, отточенно, почти всегда – остроумно, даже в самых грустных лирических монологах. Хочется вспомнить побольше. Но умение ограничить себя – одна из главных доблестей Самойлова. Поэтому – 12 вещиц, не более. Не в хронологическом порядке и, конечно, без соревновательного принципа. Просто 12 вещиц. Стихотворений и отрывков из поэм.

Названья зим

- У зим бывают имена.

- Одна из них звалась Наталья.

- И было в ней мерцанье, тайна,

- И холод, и голубизна.

- Еленою звалась зима,

- И Марфою, и Катериной.

- И я порою зимней, длинной

- Влюблялся и сходил с ума.

- И были дни, и падал снег,

- Как теплый пух зимы туманной.

- А эту зиму звали Анной,

- Она была прекрасней всех.

Одно из самых загадочных, прозрачных, летящих стихотворений. Годится и для песни, и для девичьего дневника, и для серьезной антологии. Лучшего и не бывает.

Перебирая наши даты

- Перебирая наши даты,

- Я обращаюсь к тем ребятам,

- Что в сорок первом шли в солдаты

- И в гуманисты в сорок пятом.

- А гуманизм не просто термин,

- К тому же, говорят, абстрактный.

- Я обращаюсь вновь к потерям,

- Они трудны и невозвратны.

- Я вспоминаю Павла, Мишу,

- Илью, Бориса, Николая.

- Я сам теперь от них завишу,

- Того порою не желая.

- Они шумели буйным лесом,

- В них были вера и доверье.

- А их повыбило железом,

- И леса нет - одни деревья.

- И вроде день у нас погожий,

- И вроде ветер тянет к лету...

- Аукаемся мы с Сережей,

- Но леса нет, и эха нету.

- А я все слышу, слышу, слышу,

- Их голоса припоминая...

- Я говорю про Павла, Мишу,

- Илью, Бориса, Николая.

Это написал настоящий ифлиец, вспоминающий предвоенных молодых поэтов, с которыми приятельствовал. Тут – не только ИФЛИ, но и семинары Литинститута. Пятеро упомянутых погибли на фронте. Это Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Илья Лапшин, Борис Смоленский, Николай Майоров. «У нас была огромная потребность в единении. Мы мыслили себя поколением. Едва познакомившись, сходились сразу. Чувствовали, что времени мало» - это из записей Самойлова. «Аукаемся мы с Сережей» - это про второго выжившего фронтовика, Сергея Наровчатова. Наименее известный из них Илья Лапшин, успевший написать:

- Степями Украины

- Полки на Запад шли…

- Но погибший на берегу Днепра.

Пестель, поэт и Анна

- Там Анна пела с самого утра

- И что-то шила или вышивала.

- И песня, долетая со двора,

- Ему невольно сердце волновала.

- А Пестель думал: "Ах, как он рассеян!

- Как на иголках! Мог бы хоть присесть!

- Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.

- И молод. И не станет фарисеем".

- Он думал: "И, конечно, расцветет

- Его талант, при должном направленье,

- Когда себе Россия обретет

- Свободу и достойное правленье".

- - Позвольте мне чубук, я закурю.

- - Пожалуйте огня.

- - Благодарю.

- А Пушкин думал: "Он весьма умен

- И крепок духом. Видно, метит в Бруты.

- Но времена для брутов слишком круты.

- И не из брутов ли Наполеон?"

- Шел разговор о равенстве сословий.

- - Как всех равнять? Народы так бедны, -

- Заметил Пушкин, - что и в наши дни

- Для равенства достойных нет сословий.

- И потому дворянства назначенье -

- Хранить народа честь и просвещенье.

- - О, да, - ответил Пестель, - если трон

- Находится в стране в руках деспота,

- Тогда дворянства первая забота

- Сменить основы власти и закон.

- - Увы, - ответил Пушкин, - тех основ

- Не пожалеет разве Пугачев...

- - Мужицкий бунт бессмыслен... -

- За окном

- Не умолкая распевала Анна.

- И пахнул двор соседа-молдавана

- Бараньей шкурой, хлевом и вином.

- День наполнялся нежной синевой,

- Как ведра из бездонного колодца.

- И голос был высок: вот-вот сорвется.

- А Пушкин думал: "Анна! Боже мой!"

- - Но, не борясь, мы потакаем злу, -

- Заметил Пестель, - бережем тиранство.

- - Ах, русское тиранство-дилетантство,

- Я бы учил тиранов ремеслу, -

- Ответил Пушкин.

- "Что за резвый ум, -

- Подумал Пестель, - столько наблюдений

- И мало основательных идей".

- - Но тупость рабства сокрушает гений!

- - На гения отыщется злодей, -

- Ответил Пушкин.

- Впрочем, разговор

- Был славный. Говорили о Ликурге,

- И о Солоне, и о Петербурге,

- И что Россия рвется на простор.

- Об Азии, Кавказе и о Данте,

- И о движенье князя Ипсиланти.

- Заговорили о любви.

- - Она, -

- Заметил Пушкин, - с вашей точки зренья

- Полезна лишь для граждан умноженья

- И, значит, тоже в рамки введена. -

- Тут Пестель улыбнулся.

- - Я душой

- Матерьялист, но протестует разум. -

- С улыбкой он казался светлоглазым.

- И Пушкин вдруг подумал: "В этом соль!"

- Они простились. Пестель уходил

- По улице разъезженной и грязной,

- И Александр, разнеженный и праздный,

- Рассеянно в окно за ним следил.

- Шел русский Брут. Глядел вослед ему

- Российский гений с грустью без причины.

- Деревья, как зеленые кувшины,

- Хранили утра хлад и синеву.

- Он эту фразу записал в дневник -

- О разуме и сердце. Лоб наморщив,

- Сказал себе: "Он тоже заговорщик.

- И некуда податься, кроме них".

- В соседний двор вползла каруца цугом,

- Залаял пес. На воздухе упругом

- Качались ветки, полные листвой.

- Стоял апрель. И жизнь была желанна.

- Он вновь услышал - распевает Анна.

- И задохнулся:

- "Анна! Боже мой!"

Об этом стихотворении можно рассуждать долго, но лучше – перечитать и помолчать. Это конек зрелого Самойлова – сюжет с обожаемым и непрямолинейно понимаемым Пушкиным. И эпикурейская философия творчества – пушкинская и самойловская. Какая легкость диалога – хоть десять восклицательных знаков ставь. Лукавство. И преклонение перед Пушкиным.

Сороковые

- Сороковые, роковые,

- Военные и фронтовые,

- Где извещенья похоронные

- И перестуки эшелонные.

- Гудят накатанные рельсы.

- Просторно. Холодно. Высоко.

- И погорельцы, погорельцы

- Кочуют с запада к востоку...

- А это я на полустанке

- В своей замурзанной ушанке,

- Где звездочка не уставная,

- А вырезанная из банки.

- Да, это я на белом свете,

- Худой, веселый и задорный.

- И у меня табак в кисете,

- И у меня мундштук наборный.

- И я с девчонкой балагурю,

- И больше нужного хромаю,

- И пайку надвое ломаю,

- И все на свете понимаю.

- Как это было! Как совпало -

- Война, беда, мечта и юность!

- И это все в меня запало

- И лишь потом во мне очнулось!..

- Сороковые, роковые,

- Свинцовые, пороховые...

- Война гуляет по России,

- А мы такие молодые!

- 1961

Это уже совсем хрестоматия. В высоком смысле слова. Стихотворение, с которого к Самойлову – известному переводчику и вертопраху – стали относиться серьезнее. Его трудно не выучить наизусть. И остроумие снова Самойлову не изменило. В сочетании с сентиментальностью, с точностью исторической хроники, которая возникла в воспоминаниях через 15 лет – впечатление сильное.

Маркитант

- Фердинанд, сын Фердинанда,

- Из утрехтских Фердинандов,

- Был при войске Бонапарта

- Маркитант из маркитантов.

- Впереди гремят тамбуры,

- Трубачи глядят сурово.

- Позади плетутся фуры

- Маркитанта полкового.

- Предок полулегендарный,

- Блудный отпрыск ювелира

- Понял, что нельзя бездарней

- Жить, не познавая мира.

- Не караты, а кареты.

- Уйма герцогов и свиты.

- Офицеры разодеты.

- Рядовые крепко сшиты.

- Бонапарт короны дарит

- И печёт свои победы.

- Фердинанд печёт и жарит

- Офицерские обеды.

- Бонапарт диктует венским,

- И берлинским, и саксонским.

- Фердинанд торгует рейнским,

- И туринским, и бургонским.

- Бонапарт идёт за Неман,

- Что весьма неблагородно.

- Фердинанд девицу Нейман

- Умыкает из-под Гродно.

- Русский дух, зима ли, бог ли

- Бонапарта покарали.

- На обломанной оглобле

- Фердинанд сидит в печали.

- Вьюга пляшет круговую.

- Снег валит в пустую фуру.

- Ах, порой в себе я чую

- Фердинандову натуру!..

- Я не склонен к аксельбантам,

- Не мечтаю о геройстве.

- Я б хотел быть маркитантом

- При огромном свежем войске.

За эту «программную» проповедь вовсе не героического эпикурейства Самойлову досталось от героев-максималистов. На такое шутливое (и обаятельно циничное) откровение имел право ефрейтор, врывавшийся в немецкие окопы… Думаю, Самойлов считал, что в ХХ веке Пушкин именно так рассказывал бы истории – с кинематографическим монтажом. Написано это с наслаждением и иронией. Без заносчивости и злобы. А программа получилась – как у лоботряса. Сложена виртуозно. И даже слегка автобиографично – с самоиронией, которая сильнее интереса к родословной.

Фейерверк

- Музыкантам, музыкантам

- Было весело играть.

- И под небом предзакатным

- Трубам весело сиять.

- Но окрестности темнели,

- Угасал латунный сверк.

- И когда сомкнулись ели,

- Вдруг ударил фейерверк.

- С треском, выстрелом и шипом

- Он распался на сто звезд.

- Парни в танце с диким шиком

- Мяли девушек, как воск.

- И опять взлетел над парком

- Фейерверк и прянул вниз.

- И тогда с тревожным парком

- Галки стаями взвились.

- И рассыпалися черным

- Фейерверком, прянув вверх.

- Но хвостом разгоряченным

- Вновь распался фейерверк.

- Светла начали крутиться,

- Поднимаясь к небесам.

- И тогда другие птицы

- Заметались по кустам.

- Ослепленные пичуги

- Устремлялись от огней,

- Трепыхаясь, словно чубы

- Перепуганных коней.

- И тогда взлетел Огромный,

- Словно лопнуло стекло.

- И сияющей короной

- Всплыло нежное Светло.

- Как шатер Оно снижалось,

- Озаряя небеса.

- С тенью тень перемежалась,

- Словно спицы колеса.

- И последняя шутиха

- Где-то канула на дно.

- И тогда настало Тихо.

- И надвинулось Темно.

- Мы стояли, рот разинув,

- И глядели долго вверх.

- И, как битву исполинов,

- Вспоминали фейерверк.

Это про какой фейерверк – современный или какой-нибудь екатерининский? Не так уж важно. Одно из ликующих, мажорных стихотворений великого эпикурейца. Музыка – мажорный марш – запоминается навсегда. И ощущение самойловской высокой безделицы. Стихотворения, написанного как будто «между прочим». Как это бывало в Золотом веке – по крайней мере, по нашим представлениям о нем.

Болдинская осень

- Везде холера, всюду карантины,

- И отпущенья вскорости не жди.

- А перед ним пространные картины

- И в скудных окнах долгие дожди.

- Но почему-то сны его воздушны,

- И словно в детстве бормотанье, вздор

- И почему-то рифмы простодушны,

- И мысль ему любая не в укор.

- Какая мудрость в каждом сочлененье

- Согласной с гласной! Есть ли в том корысть?

- И кто придумал это сочиненье!

- Какая это радость перья грызть!

- Быть, хоть ненадолго, с собой в согласье

- И поражаться своему уму!

- Кому б прочесть — Анисье иль Настасье?

- Ей-богу, Пушкин, все равно кому!

- И за полночь пиши, и спи за полдень,

- И будь счастлив, и бормочи во сне!

- Благодаренье богу — ты свободен,

- В России, в Болдине, в карантине...

Будучи старше Пушкина, он любил его как младшего брата, а может быть, как сына, который, к тому же, оказался гением. За этим стихотворением – десятилетия чтений и мечтаний. Этот давний карантин XIX века он чувствовал кожей – и написал одно из лучших стихотворений о свободе и творчестве.

- = = =

- Пусть нас увидят без возни,

- Без козней, розни и надсады,

- Тогда и скажется: «Они

- Из поздней пушкинской плеяды».

- Я нас возвысить не хочу.

- Мы — послушники ясновидца…

- Пока в России Пушкин длится,

- Метелям не задуть свечу.

Неожиданный для Самойлова прорыв в чистую патетику связан, конечно, с пушкинским образом. Он нашёл возвышенные и осторожные слова, чтобы не запятнать столь высокую для него – всегдашнего пересмешника – тему. Стихотворение афористично и высокопарно. Для Самойлова это и исповедь, и программа.

Давай поедем в город

- Давай поедем в город,

- Где мы с тобой бывали.

- Года, как чемоданы,

- Оставим на вокзале.

- Года пускай хранятся,

- А нам храниться поздно.

- Нам будет чуть печально,

- Но бодро и морозно.

- Уже дозрела осень

- До синего налива.

- Дым, облако и птица

- Летят неторопливо.

- Ждут снега, листопады

- Недавно отшуршали.

- Огромно и просторно

- В осеннем полушарье.

- И все, что было зыбко,

- Растрепанно и розно,

- Мороз скрепил слюною,

- Как ласточкины гнезда.

- И вот ноябрь на свете,

- Огромный, просветленный.

- И кажется, что город

- Стоит ненаселенный, -

- Так много сверху неба,

- Садов и гнезд вороньих,

- Что и не замечаешь

- Людей, как посторонних…

- О, как я поздно понял,

- Зачем я существую,

- Зачем гоняет сердце

- По жилам кровь живую,

- И что, порой, напрасно

- Давал страстям улечься,

- И что нельзя беречься,

- И что нельзя беречься…

Это начало 1960-х, точнее – 1963 год. Не столь уж позднее признание. По-моему, лучшее стихотворение о любви у Самойлова. И, конечно, не только у него. Его напев, как часто у Самойлова, жизнерадостен. Если это песня, то мажорная. А суть, настрой – вопреки напеву. Как и, быть может, вопреки характеру поэта. Хотя, в конечном счете, нас выручает всё равно жизнелюбие – поездка, возвращение к пирам молодости. А это уже не против характера, а в русле Самойлова.

Из поэмы «Струфиан»

- Дул сильный ветер в Таганроге,

- Обычный в пору ноября.

- Многообразные тревоги

- Томили русского царя,

- От неустройства и досад

- Он выходил в осенний сад

- Для совершенья моциона,

- Где кроны пели исступленно

- И собирался снегопад.

- Я, впрочем, не был в том саду

- И точно ведать не могу,

- Как ветры веяли морские

- В том достопамятном году.

- Есть документы, дневники,

- Но верным фактам вопреки

- Есть данные кое-какие.

- А эти данные гласят

- (И в них загадка для потомства),

- Что более ста лет назад

- В одной заимке возле Томска

- Жил некий старец непростой,

- Феодором он прозывался.

- Лев Николаевич Толстой

- Весьма им интересовался.

- О старце шел в народе слух,

- Что, не в пример земным владыкам,

- Царь Александр покинул вдруг

- Дворец и власть, семейный круг

- И поселился в месте диком.

- Мне жаль всегда таких легенд!

- В них запечатлено движенье

- Народного воображенья.

- Увы! всему опроверженье –

- Один престранный документ,

- Оставшийся по смерти старца:

- Так называемая «тайна» –

- Листы бумаги в виде лент,

- На них – цифирь, и может статься,

- Расставленная не случайно.

- Один знакомый программист

- Искал загадку той цифири

- И сообщил: «Понятен смысл

- Ее, как дважды два – четыре.

- Слова – «а крыют струфиан» –

- Являются ключом разгадки».

- И излагал – в каком порядке

- И как случилось, что царя

- С отшельником сошлись дороги...

Снова лукавство во всей красе. История, в которой Самойлов чувствовал себя уютно – потому что это пушкинское время, конец дней Александровых. Много написано о загадочной смерти императора, о старце Фёдоре Кузьмиче, о его записках… Этот исторический анекдот и Льва Толстого интересовал. Самойлов изящно вмонтировал в известную мистическую историю научно-фантастические картины. Получилось впечатляюще. Но, чтобы это понять, нужно прочесть всю поэму. А написана она как будто в XIX веке, но от этого ничуть не грустно.

- = = =

- Вот и все. Смежили очи гении.

- И когда померкли небеса,

- Словно в опустевшем помещении

- Стали слышны наши голоса.

- Тянем, тянем слово залежалое,

- Говорим и вяло и темно.

- Как нас чествуют и как нас жалуют!

- Нету их. И все разрешено.

Это стихотворение, которое неизбежно любят цитировать историки литературы ХХ века, Самойлов написал вскоре после смерти Анны Ахматовой. И это важно. Понятно, что речь идет об уходе целой плеяды великих, но родство Самойлова с Ахматовой по пушкинской линии очевидно. Поэтому получилось так непритворно. Как и другие его стихи о ней: «Меня Анна Андревна Ахматова / За пристрастье к сюжетам корила. / Избегать бы сюжета проклятого / И писать, как она говорила. // А я целую кучу сюжетов / Наваял. И пристрастен к сюжетам». Есть в этих стихах эмоциональное самоучижение. Но прочитывается и гордость. А самый лучший образ, на мой взгляд – «слово залежалое». Сразу понятно, какого слова Самойлов искал – не залежалого. И это ключ ко многим его стихам.

Гость у Цыгановых (Из поэмы «Цыгановы»)

- — Встречай, хозяйка! — крикнул Цыганов.

- Поздравствовались. Сели.

- Стол тесовый,

- Покрытый белой скатертью, готов

- Был распластаться перед Цыгановой.

- В мгновенье ока юный огурец

- Из миски глянул, словно лягушонок.

- И помидор, покинувший бочонок,

- Немедля выпить требовал, подлец.

- И яблоко мочёное лоснилось

- И тоже стать закускою просилось.

- Тугим пером вострился лук зелёный.

- А рядом царь закуски — груздь солёный

- С тарелки беззаветно вопиял

- И требовал, чтоб не было отсрочки.

- Графин был старомодного литья

- И был наполнен желтизной питья,

- Настоянного на нежнейшей почке

- Смородинной, а также на листочке

- И на душистой травке. Он сиял.

- При сём ждала прохладная капуста,

- И в ней располагался безыскусно

- Морковки сладкой розовый торец.

- На круглом блюде весело лежали

- Ржаного хлеба тёплые пласты.

- И полотенец свежие холсты

- Узором взор и сердце ублажали.

- — Хозяйка, выпей! — крикнул Цыганов.

- Он туговат был на ухо.

- Хмельного

- Он налил три стакана. Цыганова

- В персты сосуд гранёный приняла

- И выпила. Тут посреди стола

- Вознёсся борщ. И был разлит по мискам.

- Поверхность благородного борща

- Переливалась тяжко, как парча,

- Мешая красный отблеск с золотистым.

- Картошка плавилась в сковороде.

- Вновь жёлтым самоцветом три стакана

- Наполнились. Шипучий квас из жбана

- Излился с потным пенистым дымком.

- Яичница, как восьмиглазый филин,

- Серчала в сале. Стол был изобилен.

- А тут — блины! С гречишным же блином

- Шутить не стоит! Выпить под него —

- Святое дело. Так и порешили.

- И повторили вскоре. Не спешили,

- Однако время шло. Чтоб подымить,

- Окно открыли. Двое пацанов

- Соседских с боем бились на кулачки.

- По яблоку им кинул Цыганов,

- Прицыкнув: — Нате вот и не варначьте! —

- Тут наконец хозяйка рядом с мужем

- Присела. Байки слушала она

- Мужские — кто где ранен, где контужен.

- Но снова два соседских пацана

- Затеяли возню…

- Уже смеркалось.

- Тележным осям осень откликалась.

- Но в каждом звуке зрела тишина.

- Гость чокнулся с хозяйкой: — Будь здорова!

- — Будь! — крикнул Цыганов.

- А Цыганова

- Печально отвернулась от окна.

Почти та же эпоха, русский XIX век. Поэма, к которой Самойлов возвращался несколько лет – снова во многом построена на диалогах, на очаровании прозаизмов. Это поэма о крестьянской жизни – почти буколический эпос, прославляющий хлебосольство, продолжение рода и оплакивающий героя на закате жизни. Тут нужно вспомнить и Гесиода, и Державина, и Пушкина. Исследователи вспоминали – весьма кстати – и Гоголя, и полузабытого Филимонова (кстати, во многом близкого Самойлову). Для 1970-х – нехарактерная интонация в поэме о дореволюционных крестьянах, но Самойлов не стремился в «современные». Этот отрывок – о празднике жизни, от которого не следует уклоняться. Конечно, вспоминается и поэт Николай Цыганов (1797–1832) – сын вольноотпущенного крепостного. Простецкий современник Пушкина, бард Золотого века поэзии, автор «Красного сарафана». А слова здесь у Самойлова сплошь – не залежалые.