Текст: Андрей Цунский

О всех возможных «…измах», которыми измеряется (дурная тенденция) наследие большого литератора, можно прочитать в энциклопедиях, в учебниках, критических статьях и рецензиях. От некоторых из них он еще может откреститься – а от иных и не получится. Не может литератор писать так, будто до него никто этим не занимался. Писатель с трудом избавляется от шаблонных решений – а затем оказывается в тисках шаблонов куда более неповоротливых и грубых: тех, что в головах у критиков и читателей.

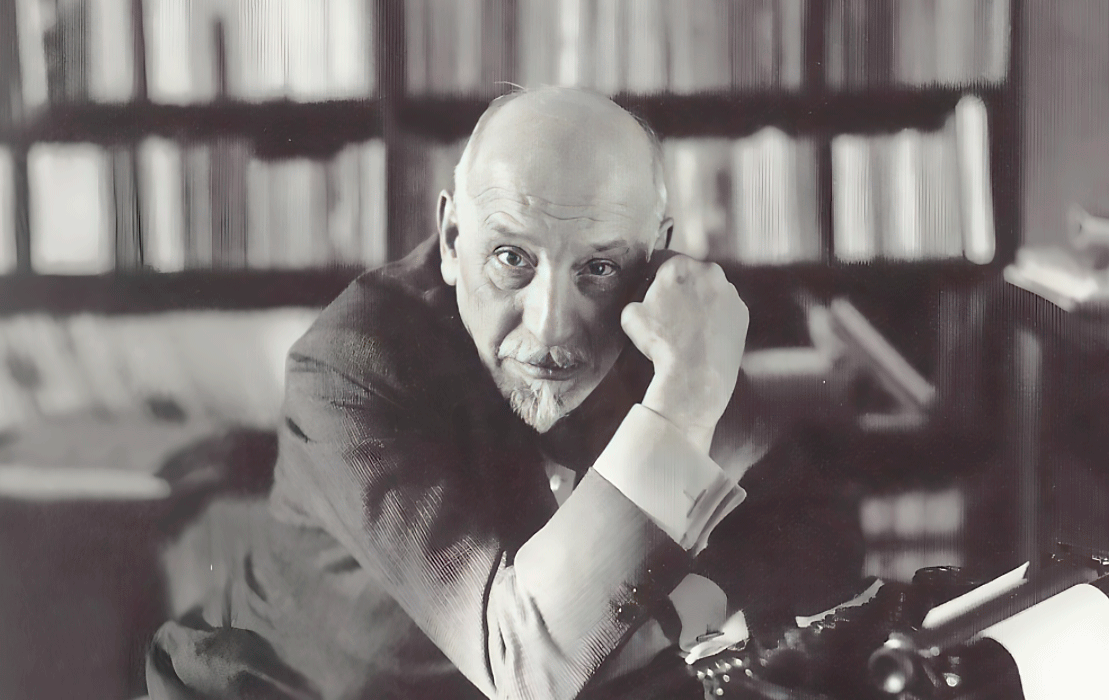

Пиранделло критиков не жаловал. «Среди стольких Пиранделло, хромых, уродливых, мыслящих, но лишенных чувства, сумасбродных, грубых, экстравагантных и мрачных, которых уже давно пустила гулять по свету мировая критика и в которых я, сколько ни стараюсь, не могу узнать даже самой малой своей черты, самым большим дураком, как мне кажется, является Пиранделло, придуманный…» Дальше шла фамилия критика, который вовсе не был глуп, но как всякий теоретик вынужден был обобщать и говорить на понятном большинству языке.

А настоящий художник от любого обобщения страдает. Как можно то, что создано трудом индивидуальнейшим, подмикроскопным и бесконечно детальным – обобщать? Ты над запятой думаешь полдня, слово подбираешь, музыку предложения слушаешь, и если не слышишь ее – всю страницу, а то и несколько в печку бросаешь. А он раз! – и обобщил, хуже того – определил! И даже неважно, что именно написал о нем критик. И этот плох – и другие не лучше.

Хаос на Сицилии

Пиранделло, как многие большие художники, искал в первых днях своей жизни некое указание на значительное будущее. В тот год, когда ему предстояло родиться, на Сицилии, откуда он родом, вспыхнула холера, и дабы убраться подальше от опасности, семья скрылась в деревеньке. «Итак, я сын Хаоса, и не аллегорически, а в самом прямом смысле, потому что я родился за городом, в том месте, которое находится возле густого леса и обитателями Джирдженти на местном наречии называется Cavusu - диалектное изменение древнегреческого слова Хаос».

Ему предстояло войти в зрелый писательский возраст к началу двадцатого века. Стало быть, хаоса вокруг будет предостаточно. Образ «рожденного в хаосе» был впечатляющий. Только нас, в веке двадцать первом, таким не проймешь, но в его время читалось очень даже импозантно. Автор такой серьезный, романтически одинокий и строгий. В одной компании его приветствовали словами «зажегся новый светильник». Он не то чтобы был против – вовсе нет, быть важной фигурой, почти жрецом кому не понравится. Только он ощущал, что, как бы красиво ни говорили рядом, и даже о нем – все сказанное уже ненадежно, и ненадолго. Мир вокруг не готовился измениться – он менялся. И в изменившемся мире у писателя будет уже новое, не такое величественное место.

Мастер лаконичной формы

Чтобы лучше понять Пиранделло, стоит начать знакомство с его наследием с коротких рассказов. Когда-то высшим мастерством при написании рассказа считалось суметь неожиданно закрутить сюжет. И Мопассан, и Чехов, и О. Генри до сих пор именно этим завораживают читателя – но только до первого прочтения. Больше того – прочитав десяток-другой их рассказов, читатель утрачивает чувство новизны. В конце непременно должен быть сюрприз – так что сперва мы ждем его, затем пытаемся предугадать, потом начинаем угадывать, и постепенно чтение теряет всю свою увлекательность. Ну – почти всю.

Среди мастеров рассказа Пиранделло стоит особняком. В его произведениях не стоит ждать загадок и разгадок в финале. Разгадка все время рядом, она на самом виду. Она беспокоит, от нее уже больно читать. Финал он взрывает каким-то легким штрихом, а взрывчатку через весь текст копит на наших глазах.

Один из самых пронзительных рассказов Пиранделло даже называется буднично: «В гостинице умер». Мы еще не знаем, кто умер – но автор не играет в загадки, вот он, обреченный. А вот его башмаки выставлены за двери гостиничного номера. Они почищены – но постоялец не забирает их, он не появляется, никуда не идет, только по ним и понимают люди, что нет больше их хозяина. И финал рассказа не принесет никаких неожиданностей. Неизвестно кем произносится фраза: «Тут в гостинице умер». И не сказано, кто – имя покойного записано в книге у регистратора, Синьор Фунарди Розарио, предприниматель из Нью-Йорка. Следователь, врач, слесарь, коридорный, лакей – не вспомнят этого имени по той самой причине, что оно никакая не тайна. Его незачем помнить.

А еще расскажу вам канву сюжета одного романа Пиранделло. Герой несчастлив и беден – и вдруг у него оказывается изрядная сумма и возможность скрыться, а себя объявить мертвым! Он так и делает. А в финале оказывается у… Все-таки неожиданность сюжета и сюрпризы по ходу дела вовсе чужды удивительному итальянцу! Дабы не портить вам впечатления и не лишать ощущения открытия, я не стану рассказывать дальше, и даже – не скажу, о какой книге речь.

Ложка порядка в бочке хаоса

И все-таки писатель, как и все на свете, подчиняется закону Ломоносова-Лавуазье: он не возникает из ничего (и не исчезает бесследно). И если мы говорим «Пиранделло», то скажем неизбежно и слово «веризм».

Точное определение веризма будет хромать, хотя, увидев его черты, специалист сразу воскликнет – вот он!

Как и все, что касается итальянского искусства, веризм начался в живописи. Происхождение слово ведет от итальянского vero - «правдивый». Основой веризма стал реализм, от которого в разных странах порой совсем непохожие направления – от импрессионизма до натурализма. Искусствоведы будут говорить о композиционных и световых решениях, недопустимости злоупотребления сильными выразительными средствами и приоритете отражения общественных язв, предопределенности поведения героя его социальным происхождением… Нет. Мы с вами попробуем обойтись без многословия. Вот две картины. «Интерьер с фигурой» Адриано Чечони и «Прогулка» Винченцо Кабьянки. Они интересны нам по двум причинам. Это несомненный веризм, и главное – «Прогулка» написана в год рождения Пиранделло, а «Композиция…» годом позже.

Если у вас, когда вы смотрите на эти картины, возникает в глубине сознания некая история, если вы понимаете чувства этих людей и о чем они думают – определение веризма вам не понадобится. Вы уже знаете, что это такое. А словесное определение найдете в справочнике. Конечно, вы легко найдете сходное настроение в живописных работах мастеров других направлений и стран. Ну да оставим людям возможность уйти от чрезмерных обобщений хотя бы на словесном уровне.

Веризм не застрял на холстах, а сошел и на бумагу, и даже на оперную сцену. Сицилиец Джованни Верга написал одноименную новеллу, а Пьетро Масканьи – музыку. Ну да посетители театров уже все и вспомнили, и поняли, а мы не станем распространяться, потому что задача наша – не только призвать аудиторию к чтению книг. Театр никто не отменял! Не хотите на «Сельскую честь» – так есть Руджеро Леонкавалло, «Паяцы».

«Ри-иди, пая-аччо… сульту аморр инфра-анто-о…» Что-то я развопился, как красный автомобиль Бени Крика. В театр, за этим – в театр. Я дважды исполнял это со сцены вместе с солистом группы «Союз коммерческого авангарда» Михаилом Берниковым, но это время ушло навсегда. Так что в театр, но сначала – дочитайте про Пиранделло.

Сочувствие к социальным низам, драма грядущих и начавшихся перемен в обществе Италии, естественно, не оставили равнодушной интеллигенцию. Которая в Италии есть – и кстати, в чем-то очень похожая на русскую. Нам вообще близка загадочная итальянская душа – ничуть не менее загадочная, чем русская. Ах, вы ничего об этом не знаете и знать не хотите, и вообще это все нам чуждо? Ну-ну. Особенно Кремль, Красная площадь и дворцы Петербурга.

Веристы искали свой стиль и в народной речи, и в народных характерах. «Ирония», «психологизм» – слова весьма точные, но лучше вспомните слова из пьесы Григория Горина: «Нет, это больше, чем факт. Так все и было на самом деле». Пожалуй, это и есть главное зерно веризма. Из этого течения вырастет весь итальянский двадцатый и двадцать первый век. Отсюда выйдя, непременно остановишься в Эболи, и отсюда уже никто не пойдет в Каноссу. Между прочим, в какой-то степени и Веничка придет отсюда на Курский вокзал – ни одно серьезное течение в мире литературы не оказывается исключительно национальным. Даже о том, что готовится убийство Сантъяго Насара – закричат и отсюда. Даже если это вы не сможете описать логически выстроенными терминами – вы просто почувствуете это. Нотка стиля, музыка речи, ритм повествования, особая интонация. Все это не описать – но можно узнать, как давно забытого и постаревшего знакомого на улице.

Связь с реальностью дает любой книге особую силу – вот только сейчас эта связь исчезла. Множество проблем столетней давности сменились совершенно новыми. Читательский интерес появляется, если прошлое резонирует или хотя бы откликается в настоящем.

Все истории о женских изменах и осознании мужем глубокой мысли «муж жене не собственник», как-то уже не впечатляют, тем более читателя городского. Провинция, первобытнообщинные нравы… Не говоря уж о том, что «Анна Каренина» есть и «Госпожа Бовари» есть. Что тут можно нового сказать? Можно! Роман Пиранделло «Отверженная» – или под другим названием «Марта Айала».

Как дон Корлеоне помог Пиранделло (если помог)

Даже блистательно написанные рассказы могут утратить привлекательность – ведь узнаваемость эмоции быстро уничтожает читательский интерес. Что тратить время на такого героя, как Сару Ардженту по прозвищу Тарара из «Чистой правды», если таких уже нет?

Но чем он так притягивает внимание? Он нам как будто знаком:

– Видите ли, ваша честь, тут сидят все люди ученые, и что написано в бумагах, они сами разберут. Я, ваша честь, человек простой. Но раз в этих бумагах написано, что я убил жену, значит, так оно и есть. И говорить тут не о чем. <… > Я хочу сказать, ваша честь, – пояснил Тарара, снова прижимая руку к сердцу, – хочу сказать, что убил ее я, вот и все. Я убил ее – да, ваша честь, я обращаюсь к синьорам присяжным, – я убил ее собственными руками, синьоры присяжные, потому что иначе я не мог поступить, вот. Больше мне прибавить нечего. <… > Нет, ваша честь. Бедняжка покойница тоже не виновата. Всему виной одна эта… супруга кавалера Фьорики, которая нипочем не хотела оставить все шито-крыто, как было. Какого рожна, ваша честь, понадобилось ей закатывать такой скандал возле самого моего дома? Такой скандал, ваша честь, что камни мостовой – и те покраснели, глядя, как достойного, высокочтимого кавалера Фьорику – а ведь мы все его знаем за такого – накрыли в одной рубашке, без штанов, в берлоге грязной крестьянки? Одному богу известно, ваша честь, на что только не приходится нам идти ради корки хлеба!

Знаком! И мы о нем даже не читали, мы его... – видели! Где? Представим себе не сицилийский суд «со всей его парадностью – величественными скамьями, судейскими шапочками, тогами, пышными плюмажами», как в рассказе Пиранделло, а зал, где собрались множество мужчин в деловых костюмах, где на столах микрофоны, а по бокам от человека, на котором сосредоточилось все внимание – не то адвокаты, не то конвой.

- Я живу в армейских казармах вмесите с ребятами из ФБР. Я не знаю никакого крестного отца. Ребята из ФБР предложили мне сделку, поэтому я тогда наговорил кучу всего о Майкле Корлеоне. Они не переставали говорить что Майкл Корлеоне сделал это, и Майкл Корлеоне сделал то, поэтому я сказал «Да, конечно».

Образ итальянца-простака есть у многих писателей, но уж сицилийца сицилиец вряд ли стал бы одалживать у соседей.

«На его лице не было и тени угрызений совести. Ему было решительно непонятно, почему он должен отвечать за дело, которое никого на свете, кроме него, не касалось. Он воспринимал правосудие только как печальную неизбежность. В хозяйстве крестьянина – неурожайные годы, в жизни – правосудие. Не все ли равно?»

Прошлое, в котором жил на Сицилии Пиранделло, Марио Пьюзо сжал до размеров абзаца:

«Сицилию эксплуатировали особенно жестоко. Инквизиторы пытали и бедного, и богатого, а богатые помещики и руководители католической церкви всячески навязывали стране свою власть. Полиция была полностью на их стороне и настолько солидаризовалась с властями, что кличка "полицейский" превратилась в самое тяжелое оскорбление для сицилийца. Не знающая пощады жестокость властей научила людей не выдавать своей ненависти и страха. Они научились не произносить угроз, способных вызвать ответные действия».

И вот теперь, после трех фильмов о семействе Корлеоне и несметного количества прочих мафиозных саг – можем ли мы сказать, что понимаем сицилицев и итальянцев? Что мы о них знаем? Кого знаем? Корлеоне, Челентано, Фонтоцци и бог весть откуда Леонардо ди Каприо?

Если вы хотите понять Италию лучше – читайте книги Пиранделло. Он для читателя любознательного – настоящая находка, потому что если что и унаследовал от веризма – то именно абсолютную правдивость. И психологию своих героев передает деликатно, не жирными мазками, а тончайшим пером.

Нобелевский драматург

И конечно же нужно сказать несколько слов о Пиранделло – драматурге. Эту карьеру он начал, как и полагается гению – с пьесы под названием «Эпилог». А последняя называется «Сегодня мы импровизируем». Одна эта последовательность уже разжигает любопытство.

«У меня свой подход и к сцене, и к актеру. Я не отвожу режиссеру превалирующей роли в театре. Режиссерская воля не должна подавлять художественной эмоции актера. И как часто актерская игра мне открывает в моих героях то, что я сам раньше не предугадывал. Я не только учу актера, но и поучаюсь у него. Сколько раз в Париже я видел Питоева в заглавной роли моей пьесы «Генрих IV»! И всякий раз убеждался, что этот гениальный русский артист дает непревзойденный образ монарха, каким я его себе мыслил и желал. <…> я даю актерам развернуться, даю им проявить художественную индивидуальность».

В пьесах Пиранделло-автор из описателя – пусть точнейшего и искуснейшего – превратился в психолога. Если для Пиранделло-прозаика герои – скорее инструменты, то в пьесах действующие лица гораздо самостоятельнее. Более того, у него есть пьеса, которую они сами… пишут!

«Шесть персонажей в поисках автора» - тут уже трудно пройти мимо. Директор театра перед началом репетиции, где актеры уже начали переругиваться, даже не кричит, а вопиет: «…что вы от меня хотите, если Франция давно уже перестала поставлять нам хорошие комедии, и мы вынуждены ставить комедии этого Пиранделло, которого понять — нужно пуд соли съесть и который, словно нарочно, делает все, чтобы и актеры, и критики, и зритель плевались?»

И тут в сопровождении швейцара на репетицию являются шесть персонажей, которые готовы поведать свои истории и просят превратить их в пьесу!

Театральные труды Пиранделло стоит упомянуть еще и потому, что именно за свои пьесы он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 1934 года с формулировкой «за творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». Кому попало такую не дают.

Странно было бы, не обрати внимания на книги и пьесы Пиранделло итальянский и мировой кинематограф. В одном из фильмов по его книге снялся даже наш соотечественник и гениальный актер немого кино Иван Мозжухин. А как вам такой неполный списочек: Микеланджело Антониони, братья Тавиани, Марио Моничелли, Луи Бунюэль, Франсуа Трюффо, Ингмар Бергман, Вуди Аллен и Акиро Куросава. Да, все они снимали кино и ставили пьесы по произведениям Пиранделло!

Воистину – художественное чутье Пиранделло было для него удивительным универсальным инструментом, «мультитулом», с помощью которого он мог работать в любой сфере словесного искусства! Мы ведь еще даже не коснулись его стихов… Но инструмент инструментом, а без ума, таланта и ремесла, он — как микроскоп в руках у дикаря...