Текст: Борис Кутенков

Созерцание на кромке мира

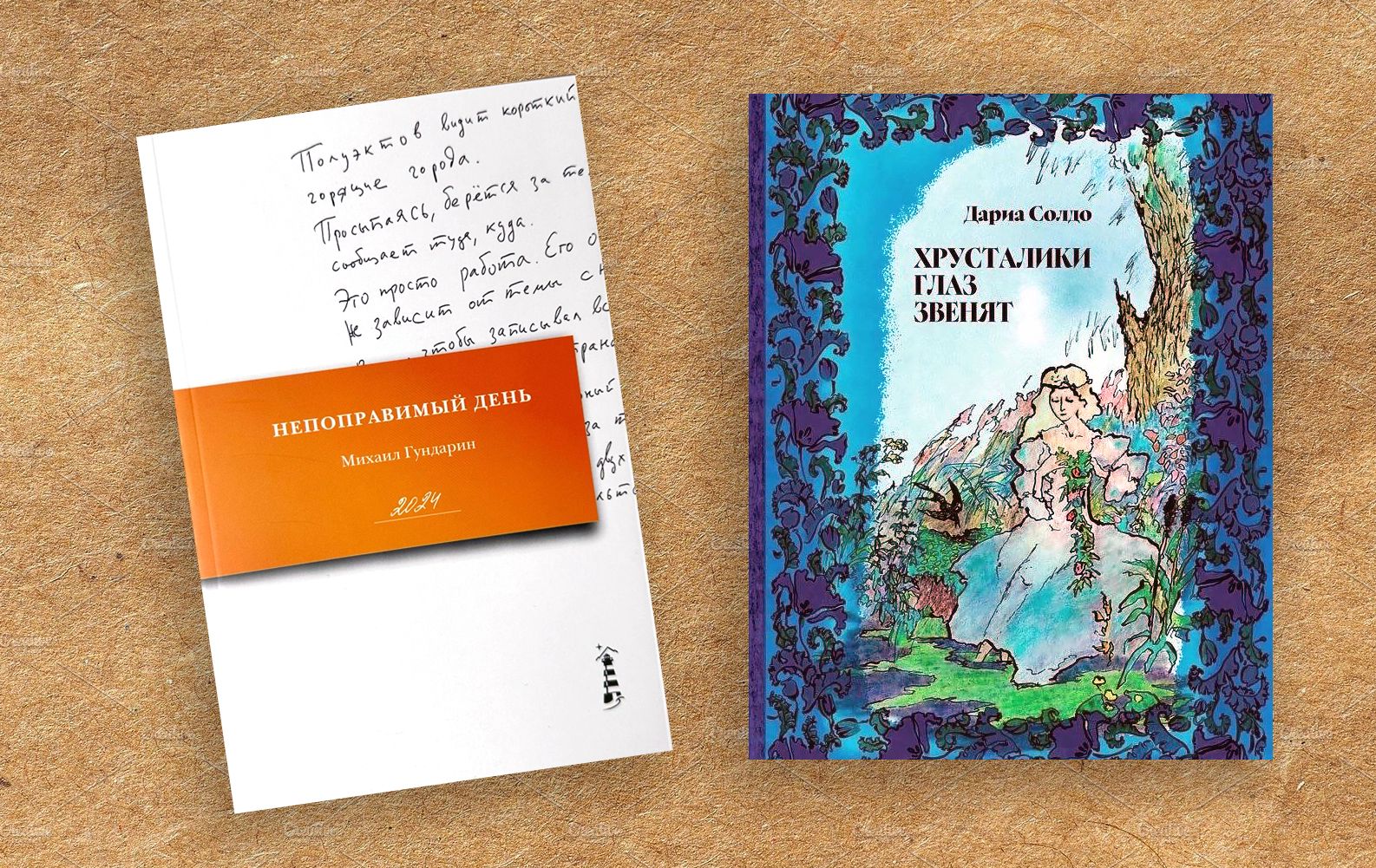

Дариа Солдо. "Хрусталики глаз звенят"

- Изд-во: M.: Neomenia, 2024.

- Предисловия Алексея Чипиги и Ерога Зайцве, послесловия Лизы Хереш и Владимира Коркунова.

Детство в человеке, надломленное катастрофой или жестокой трансформацией; время — «непроницаемое», «непостижимое», производящее размен с несмущённой ловкостью игрока — вот лейтмотивы дебютной книги Дарии Солдо, придающие композиции цельность и выстроенность. Взгляд лирической героини словно хочет остановить мгновение, задержать каждого в ещё-не-потерянном раю. Если и есть нетронутость в этом мире потенциального срыва, то и в ней прослеживается синтаксический параллелизм, «о чём-то напоминающий», — возможно, о том, что кроется за статичным пейзажем и уже выламывается из парадигмы видимой безмятежности:

- тополя на моей улице

- весной —

- коротко остриженные мальчики:

- только их никуда

- отсюда

- не забирают

- они стоят на одном месте,

- как вкопанные,

- и отрубленными

- тёплыми

- пуховыми макушками

- о чём-то напоминают

Кажется, пространство в этих стихах вибрирует несомыми сообщениями — за каждым пейзажем, мельчайшим событием встаёт некий отзвук «иного» мира; в этом смысле поэзию Дарии Солдо можно назвать постсимволистской — с оговоркой о принципиально другой таинственности, которая заключена в свободе интерпретаций сюжетов и символов при довольно-таки внятном нарративе. Можно назвать его нарративом переходности: существование лирического субъекта и героев держится на тонкой грани, грозясь перейти во что-то иное. В этом смысле и глагол «звенят» в названии книги обретает форму чего-то промежуточного, какой-то — возможно, опасной, — трансформации. В одном из самых интересных стихотворений книги как будто бы «пойман» — и упущен — тот самый момент перехода:

- Я сидела на кромке мира,

- карауля момент,

- когда ломается

- ангельский

- мальчишеский дискант

- и становится баритоном;

- когда раскрывается утром бутон;

- когда застывает бетон —

- а с ним вместе — неосторожный

- голубиный дурацкий след —

- вечный теперь,

- как отпечаток голливудской звезды

- на «Аллее славы».

- Я сидела на кромке мира,

- карауля тот самый момент —

- и я ни за что не могу объяснить,

- как я смогла

- снова

- его упустить

«Баритон», «раскрывающийся бутон» здесь паронимически соседствуют с «застывающим бетоном», становясь частью единого спектра; отвечая в этом сюжету книги с её медленным, соглядатайски цепким прослеживанием изменений мира, в том числе и катастрофических.

В послесловии Лиза Хереш пишет о композиционном движении сборника — который во второй части «как бы подрывает заданное, разрушая стены между поэтическим миростроительством и глобальной историей катастрофы», о «поражении субъектки в состязании с насилием», а Владимир Коркунов — о «любви и внимательности к окружающему миру и близким (и дальним!) людям на фоне глобальных катастроф», о том, что перед нами «не та поэзия, которая эскапически не замечает мировой пожар». В каком-то смысле эта книга — реплика в бесконечном разговоре о возможности поэзии после Освенцима («после Хиросимы», как пишет Дариа), вечное колебание между невозможностью поэзии изменить мир — и вектором этого движения: стремящегося, тяготеющего, властного в художественном жесте — и беспомощного в осязаемом результате. Готовых решений в этом конфликте быть не может — и, возможно, к лучшему для искусства, что финал в стихотворении о выжившем после Хиросимы лишён авторской субъективации. Как горестная пауза и остановка перед неизбежным и в то же время как пространство читательской свободы:

- на фото выживший

- после Хиросимы

- был повёрнут спиной

- вся спина выжившего

- после Хиросимы

- была зарубцована

- рисунок

- причудливо сросшейся кожи

- выжившего

- после Хиросимы

- напоминал

- рельеф

- непознанного континента

- на который

- никогда ранее

- не ступала нога человека

- после Хиросимы

- его постепенно

- начали заселять

Рефрен — «после Хиросимы» — данный с осознанной навязчивостью напоминания, воспринимается двояко: это и внутренняя Хиросима, трагедия, пустота, неизбежно заселяемая впоследствии. Здесь невольно слышится хрестоматийное цоевское «через два на ней цветы и трава, через три она снова жива», но рефрен своей настойчивой повторяемостью как будто противопоставлен забыванию, движется вопреки этому свойству памяти, словно удары часов.

Счёт, предъявляемый героиней существованию, оказывается «надломлен» не только катастрофой, но и попросту равнодушием статичного пейзажа. В нескольких стихотворениях эта надломленность возникает в виде характерного для книги параллелизма, где, с одной стороны, рефлексия, с другой — безмолвный ответ мира на эту рефлексию. Такие моменты в «Хрусталиках…» особенно действуют — воззванье современного Иова сопряжено с неотзывной картиной, не реагирующей на этот голос. Здесь слышится всё та же реплика о невозможности поэзии (но, увы, не в адамовичском смысле):

- где ты был в те мгновенья, когда

- замирала планета от ужаса

- …облака, будто дервиши

- в белых одеждах,

- кружатся,

- кружатся,

- кружатся

«Ты» удерживается от пафоса, не будучи заглавным и тем расширяя спектр интерпретаций — и «Ты», и обращённость к каждому: себе, адресату; графика подчёркивает направленность и конечную неопределённость движения.

Неопределённость отражена в финалах стихотворений — как особая форма авторской деликатности по отношению к будущему мира, как неизбежная растерянность и как отмеченное в аннотации «пространство таинства для читателя и его восприятия». Неопределённость имманентно присутствует и в связи с книгой 23-летнего автора — как будет меняться стиль? «Подбирание слов со стереоскопичной точностью» (упомянутое в той же аннотации) уступит ли место большей свободе доверия к слову вместо его старательного поиска? Останутся ли верлибр и гетероморфный стих со случайными рифмами главными методами разговора о мире — или будут уравнены с формами силлабо-тоники (среди которых в книге только одно стихотворение, «Офелия», на грани белого стиха с рифменным мерцанием?). В любом случае, в голос Дарии Солдо верится. И дебютная книга её — не «предранняя» (определение Павла Антокольского); та, от которой, уверен, не захочется отказаться и через десять лет.

Свет неисправный

Михаил Гундарин. "Непоправимый день"

- Изд-во: М.: "Синяя гора", 2024. — 116 c.

В поэтическом сборнике Михаила Гундарина сам языковой строй выводит за границы обыденности, в тот простор семантической многоплановости, который только и свидетельствует о подлинной поэзии, — притом что здесь преобладает регулярный стих (пара верлибров — и не самых удачных — особой погоды не делают), отсутствуют форсированные приёмы. Нередко эффект достигается с помощью густого и разнообразного интертекста: так, маяковское «я сразу смазал карту будня» превращается в «Это я по небу пустил волну, / Обвалил сияющий потолок / До утра стаканом ловил Луну…» (налицо творческое переосмысление первоисточника — хотя бы потому, что мы узнаём здесь абсолютно индивидуальный текст без маяковского эпатажа). Мандельштамовское «а небо будущим беременно» сочетается с отсылкой к финалу хрестоматийного стихотворения Георгия Иванова (обычно все — начиная с Дениса Новикова и заканчивая Виталием Пухановым и Феликсом Чечиком — используют в качестве межтекстового импульса начало этого стихотворения: «А мы, Леонтьева и Тютчева / Сумбурные ученики…»). В концовке у Гундарина отражается Рыжий («я тоже стану музыкантом…»), но между строк при любой интертекстуальности остаётся пространство свободы — то самое, «многомерное» и «минорное». Тёмные углы, которые скорее говорят о подлинности, нежели тяготеют к сколько-нибудь однозначной интерпретации.

- где небо будущим беременно

- а тут продлёнка третий класс

- мы все идём тропою Римана

- но Риман умер не за нас

- зазря пространство многомерное

- густеет в баночке чернил

- всё ассонансное, минорное

- какое ты и сам любил

- иное только улыбается

- не поддаётся мирный квант

- он с нами пьёт, грешит и кается

- как привокзальный музыкант

Парадоксальным становится и упоминание шансона в довольно обыденной и узнаваемой поездной зарисовке: сначала — «голосящая дрянь», но затем переворот всех координат привычного, возможность узнать в любимой «русский шансон», но принципиально другой, с его «тёплой хрипотцой», «молодостью и отвагой». Как это сочетается — бог весть: есть что-то, естественно преодолевающее силу приёма и даже образного парадокса. Кажется, ничего обыкновенного в этой книге быть не может — устройство поэтического мышления ненатужно выводит зарисовку в мифологические координаты. Елена Ваенга съедает героев Киплинга, но в этом не видится приёмов дешёвой фантастики. Скорее — какое-то горестное поражение перед «голосящим русским шансоном»; при этом ирония окрашивает здание минорности и безнадёжности, позволяет соблюсти пропорции.

- Пятую ночь поют

- пьяные пассажиры,

- Голосящая дрянь подпалила вагон.

- Слышать их не могу — но знаешь,

- ты заслужила,

- я буду слушать тебя,

- ты мой русский шансон.

- Тёплая хрипотца, молодость и отвага,

- спрятанная в рукав

- семихвостая плеть.

- Елена Ваенга съест и Нагайну, и Нага —

- тогда к нам спустится бог,

- и мы перестанем петь.

Наряду с аллюзиями есть предположительные влияния — возможно, и не закладываемые автором. Где-то ощущается влияние метареализма — «механика и оптика» Ерёменко как будто лишены его праздничного лукавства и наглядной центонности, погружены скорее в «ледяной» универсум Ивана Жданова (заключительная строфа характерна для него):

- Полдень декабрьский скользит и падает,

- и застывает на миг в полёте —

- кажется, в позе крылатой статуи,

- но в темноте её не найдёте.

- Свет неисправный разъят по болтику,

- пусть его чинит кому есть дело.

- Но не механику и не оптику —

- корпус пустой, ледяное тело.

А вот стихотворение, не избегшее (опять-таки, лишь предположительно) влияния Дениса Новикова — его «Самопал» с «нервными восьмистишиями» (определение Олега Чухонцева) вообще вспоминался при чтении нередко.

- микрочастицы компьютерной сажи,

- пачкающей лицо, —

- главное, что обо всём расскажет,

- если в конце концов

- в новом столетье решим присниться,

- выпрыгнуть из ларца,

- продемонстрировать кровь на лицах

- демонам без лица.

Впрочем, интертекстуальность — не то чтобы вторичный, но вспомогательный инструмент. Важнее само преображение реальности, для которого Гундарин использует философскую притчу. Письмо, отпущенное по водам; хлеб, приобретающий внешние свойства леопарда; люди, приобретающие внутренние свойства вымученного хлеба, — всё это в одном из лучших стихотворений книги намекает на социальность и, я бы сказал, встраивается в сюжет книги с её вынужденной, «запрещённой» жизнью. Заметим, что «мы» здесь не отталкивает, вызывая узнавание, тогда как в абсолютном большинстве стихотворений показалось бы ненужным обобщением или дидактикой.

- месяц ели мокрый хлеб

- что отпущен был по водам

- а потом приплыл обратно

- мы довольны не вполне

- этим хлебным тихоходом —

- у него на шкуре пятна

- ну а если утонул

- значит все мы утонули

- хоть плавучи будто пробки

- но не дали нам уплыть

- утопили и вернули

- и хранят в сырой коробке

Другой жанр в этой книге — персонажные притчи (берущие надёжный источник в прозе). В приведённом ниже стихотворении стилистика Олега Григорьева (сразу приходит на память «Я спросил электрика Петрова…») сочетается с сюжетом пушкинского «Пророка»; одновременно есть отсылка к русскому юродству («почто человеческое мясо ешь»). В концовке опять появляются «ледяные погреба» — перекликающиеся с «ледяным телом», «демонами без лица», вообще с макабрическими сюжетами автора. Сильный и леденящий (слово в духе Гундарина) эффект.

- Петров закончил заготовки

- обыденное моросит

- троллейбус двинул с остановки

- и не дождался, паразит

- Петров, зачем свои соленья

- ты кутал в старое пальто?

- из огурцов и перцев тленья

- не избежал ещё никто

- ты скажешь плотная закрутка

- и ледяные погреба

- плывёт немытая маршрутка

- Петров, а я скажу судьба

Хороши в книге и более «традиционные» стихи — условно, «любовная» лирика. Возможно, честностью, которая оставляет лирическое пространство в миноре, без каких-либо располагающих к оптимизму ходов (и это несмотря на иронию, что пронизывает книгу). Возможно — и даже главным образом — выдержанным в умелых пропорциях расстоянием между прозой жизни и её метафизической подкладкой, тем, что невозможно пересказать: «незначительное, розовое», «обескровленный куличик». «Несказанное, синее, нежное» — от Есенина; «Голубое и белое в си…» — от Рыжего, хотя и то и другое могло не подразумеваться: художественный универсум здесь всё равно узнаваемо гундаринский.

- Незначительное, розовое,

- Как желе на мелком блюдце.

- До конца тебя использовал,

- Лишь потом сумел проснуться.

- Не моею смертью слепленный

- Обескровленный куличик,

- С этим миром крепко сцепленный,

- Взятый в тысячу кавычек.

- Значит, зря весь вечер думал я,

- Что тоска моя напрасна,

- Что тяжёлое, угрюмое

- Пламя всё-таки погасло.

Михаил Гундарин сегодня незаслуженно малоизвестен как поэт — эту несправедливость только отчасти компенсирует его работа как литератора (книги об Искандере, Шукшине, активная культургерерская деятельность). Хочется надеяться, что книга «Непоправимый день» (тавтология намеренна) поправит эту ситуацию.