Текст: Ольга Лапенкова

Обычно о прототипе того или иного героя говорят, если в произведении представлен подробный, яркий и в чём-то, может быть, даже спорный, но несомненно захватывающий и поучительный рисунок человеческой судьбы. Например, только что мы говорили про Ивана Андреевича Фонвизина – отца знаменитого драматурга. Работая над комедией «Недоросль», Денис Иванович Фонвизин провёл одного из главных положительных персонажей – Стародума – через те же испытания, что выпали и на долю Фонвизина-старшего. И герой, и его прототип были верными подданными Российской империи, но, к сожалению, не дождались чинов и прочих наград ни на военной, ни на статской службе.

Но в балладе «Светлана», на первый взгляд, почти нет реалистичных событий. В крещенский вечерок знатная девушка гадает (где? когда?) в присутствии подруг (откуда они взялись? как их зовут?). В какой-то момент она отбивается от компании и продолжает мистические эксперименты уже в одиночку. В результате барышня попадает в параллельный мир, и все дальнейшие события, кроме (маленький спойлер) финального эпизода, происходят на изнанке реальности – в царстве тьмы и кусачего мороза. Где-то там, посреди бескрайнего белого поля, вроде бы ждёт Светлану храм: там девушка, почему-то кромешной ночью и без гостей, должна обвенчаться с возлюбленным. Но случится ли это, если жених зловеще молчит, кони «пышут дым ноздрями», а над повозкой зловеще кружит ворон?

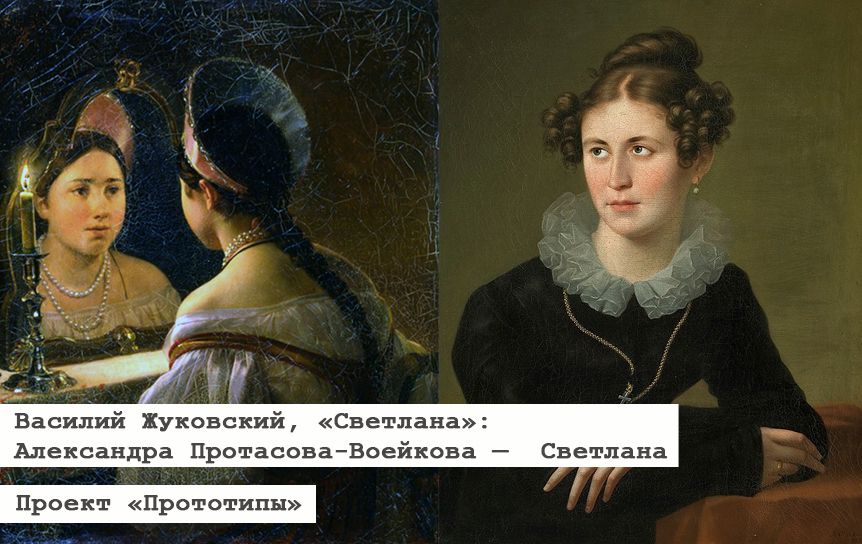

Отвечать на этот вопрос мы, пожалуй, не будем: вдруг кто-то ещё не дочитал балладу. Зато проявим всё-таки любопытство и поинтересуемся, кто такая Александра Воейкова, которой посвящена баллада Жуковского – и чьё имя, надписанное под заголовком, до сих пор перебирается из издания в издание, хотя с момента первой публикации «Светланы» прошло больше 200 лет.

Счастливая невеста

На момент написания «Светланы» Александра Воейкова ещё не носила эту звучную фамилию. Она была, по отцу, Протасовой, но уже готовилась к волнительным переменам. Недавно ей сделал предложение некто Александр Фёдорович Воейков – дворянин, получивший прекрасное образование и поступивший на службу в Драгунский полк: знаменитое воинское формирование, история которого к тому моменту насчитывала более ста лет.

А. Ф. Воейков происходил из знатного дворянского рода; его отец Ф. А. Воейков (1748–1790) посвятил себя воинскому делу и, начав с самых низов, дослужился до чина капитана – звание не самое престижное, но уже весомое. У супругов подрастало шесть ребятишек, и на первый взгляд это была обыкновенная дворянская семья, крепкая и благонадёжная.

Сам Александр Фёдорович, правда, по молодости вёл не особенно сдержанный образ жизни и влез в долги, но в XVIII–XIX веках для дворян это было скорее правилом, чем исключением, тем более что в какой-то момент жених Александры Протасовой сумел остановиться – и начал усердно работать, чтобы эти долги раздать. Так что в качестве будущих родственников родители Александра Фёдоровича, да и он сам, выглядели вполне благонадёжно.

Александра Андреевна Протасова также росла в типичной дворянской семье, где отец долгие годы служил на благо Отечества и своей семьи (правда, он был не военным, а чиновником), а мама следила за детьми. Вот только отец семейства А. И. Протасов (1759–1805) в финансовых вопросах был ещё более несдержанным, чем юный Воейков, – и ещё до замужества дочерей проиграл фамильные сбережения и родовое имение, из-за чего после смерти Андрея Ивановича его семье пришлось несладко. Екатерину Афанасьевну, вдову А. И. Протасова, спасло родство не с кем иным, как с Василием Андреевичем Жуковским. Поэт был её единокровным братом, то есть матери у них были разные, а вот отец – один и тот же.

Жуковский поспешил помочь Екатерине Афанасьевне в воспитании дочерей – и долгое время играл роль домашнего учителя: он занимался и со старшей Марией, к которой мы ещё вернёмся, и с младшей – Александрой. Когда девушки подросли и одна из них засобиралась замуж, добрый дядя тоже не остался в стороне. Он принял деятельное участие в делах молодой семьи и помог А. Ф. Воейкову устроиться на довольно-таки престижную службу: новоиспечённый супруг стал профессором русской словесности и начал преподавать в университете. (Стоит отметить, что Жуковским руководила любовь не только к племяннице, но и к Воейкову как давнему другу и единомышленнику: молодой человек, как и Жуковский, состоял в литературном объединении «Арзамас».) А ко дню свадьбы он подготовил два подарка: внушительное приданое для невесты – переводя на современные деньги, порядка 11 миллионов рублей, – и «Светлану»: местами страшную, местами трогательную балладу, гимн смелости, вере и истинной любви.

Именно к Александре – ещё Протасовой, но уже почти Воейковой – обращены следующие строки:

- Улыбнись, моя краса,

- На мою балладу;

- В ней большие чудеса,

- Очень мало складу.

- Взором счастливый твоим,

- Не хочу и славы;

- Слава — нас учили — дым;

- Свет — судья лукавый. <…>

- О! не знай сих страшных снов

- Ты, моя Светлана...

- Будь, Создатель, ей покров!

- Ни печали рана,

- Ни минутной грусти тень

- К ней да не коснется;

- В ней душа как ясный день;

- Ах! да пронесется

- Мимо — Бедствия рука;

- Как приятный ручейка

- Блеск на лоне луга,

- Будь вся жизнь её светла,

- Будь весёлость, как была,

- Дней её подруга.

К сожалению, супружескую жизнь Александры можно было назвать какой угодно, но точно не счастливой. Рука Бедствия не пронеслась мимо, а вот о «весёлости» пришлось забыть на долгие годы.

Бедная Саша

Увы, Александр Фёдорович Воейков оказался не тем человеком, с кем можно было построить тёплые отношения. После свадьбы, которая состоялась в 1814 году, он показал себя двуличным, жёстким, а порой и жестоким человеком, который постоянно обманывал друзей ради собственной выгоды – и держал семью, в том числе Марию (старшую сестру жены Александры), в постоянном страхе.

Стоит отметить, что такое поведение не считалось в роду Воейковых чем-то из ряда вон выходящим. Отец Александра Фёдоровича (тот самый, который дослужился до капитана) тоже не отличался любезностью по отношению к жене, и это мягко сказано. За внешним благочестием скрывалось поначалу равнодушие, а затем – жгучая ненависть к женщине, которая мешала Воейкову-старшему жить как вздумается. Сохранились свидетельства, что в какой-то момент Ф. А. Воейков задумал не что иное, как покушение на собственную супругу. Узнав о готовящемся преступлении, жена Воейкова направила жалобу самой императрице Екатерине II, но та не стала вдаваться в подробности скандала и никаких мер в защиту несчастной не приняла. К счастью, капитан так и не воплотил ужасное намерение в жизнь, но ни о каком примирении речи уже не шло.

Возвращаясь к Воейкову-младшему, стоит заметить, что несчастная Александра всегда оставалась на стороне супруга. Даже когда вскрылись некрасивые подробности романа, который тот «закрутил» ещё до свадьбы и затем оборвал, так и не женившись на любимой, Саша считала именно своего супруга жертвой произошедшего. «Добрый, умный и простодушный мой Воейков» – так она писала Жуковскому.

(И здесь мы остановимся, чтобы, как говорится, не копаться в грязном белье. В конце концов, те, кому интересны сплетни двухсотлетней давности, легко найдут подробности в письмах Жуковского, которые давным-давно опубликованы.)

Итак, А. А. Андреева-Протасова была в браке несчастна. Несчастна настолько, что однажды она даже уехала из родного дома к матери – для XIX века ситуация вопиющая. Разводы были запрещены; точнее, разрешены в исключительных случаях – например, если супруг пропал без вести, или совершил уголовное преступление, или дезертировал во время войны, но ситуации Воейковых это не касалось. Переезд одного из супругов в другой дом, пусть даже к близкому родственнику, законом не преследовался, но в обществе такое поведение вызывало очень, очень сильное осуждение. Так что Александра всё-таки вернулась к мужу и детям, но отношения между супругами так и не наладились.

Да, совсем не такой судьбы желал В. А. Жуковский любимой племяннице, делая её прототипом Светланы – счастливицы, которая блестяще справилась со всеми испытаниями.

Бедная Маша

К сожалению, печальная участь ждала не только Александру, но и её старшую сестру – Марию. Причиной этого, по горькой иронии судьбы, стал сам Жуковский.

Мы уже говорили о том, что Екатерина Афанасьевна Протасова была единокровной сестрой поэта и что он помогал ей в воспитании дочерей. Однако, когда образование девушек было закончено и в роли наставника Жуковский оказался не нужен, поэт осознал, что привязался к Марии. Его чувства выходили за грань наставничества или дружбы. Жуковский влюбился в Марию и хотел видеть её не просто родственницей, а законной женой.

Чувства Жуковского оказались взаимными, но Екатерина Афанасьевна и слышать не хотела о свадьбе брата и собственной дочери (и её можно понять). К тому же, даже если Протасова-старшая дала согласие на этот союз, против него выступил бы Синод – высшая инстанция по делам Русской православной церкви. Ведь в XIX веке люди заключали брак не в загсе, как сейчас, а в церкви: чтобы стать официальными супругами, необходимо было обвенчаться.

Жуковский и Мария Протасова долгое время переписывались – и в какой-то момент даже жили в одном доме. Это был дом Воейкова, того самого, за которого вышла замуж Александра. Жуковский рассчитывал, что Воейков, давний товарищ и единомышленник, сможет примирить поэта с Екатериной Афанасьевной, а в идеале и устроить брак с племянницей. Однако, обвенчавшись с Александрой, Воейков изменился: от былой дружбы не осталось и следа. С прискорбием Жуковский понял, что Воейков воспользовался его добротой и помощью. И чем дальше, тем сильнее Александр Фёдорович запугивал и новоиспечённую жену, и её старшую сестру.

Через два года после свадьбы старшей сестры Мария тоже вышла замуж. Но не за Жуковского, а за некоего И. Ф. Мойера: как и Воейков, он был профессором, хотя не словесности, а медицины. В какой-то степени Марии повезло больше, чем сестре, потому что ей в супруги достался по-настоящему благородный человек: рассудительный, ответственный, спокойный, а ещё глубоко верующий. Но и этот союз нельзя было назвать счастливым. Можно сказать, что Мария совершила жест отчаяния: с одной стороны, она не могла рассчитывать на брак с любимым человеком, а с другой, ей было уже невыносимо жить в доме Воейковых. Сбежать оттуда, подальше от причуд Александра Фёдоровича, и к тому же забрать измучившуюся маму, нужно было любой ценой.

В 1823 году Мария Мойер умерла, не пережив тяжёлых родов. А ещё через шесть лет скончалась от болезни её младшая сестра Александра – прототип Светланы. Заботу о Воейковых-младших, оставшихся сиротами, взял на себя опять же Жуковский: как бы причудливо и печально ни складывались у поэта отношения с близкими, он никогда не оставался в стороне, когда приходила беда.