Текст: Владимир Максаков, книжный обозреватель myweekend.ru, учитель истории и литературы

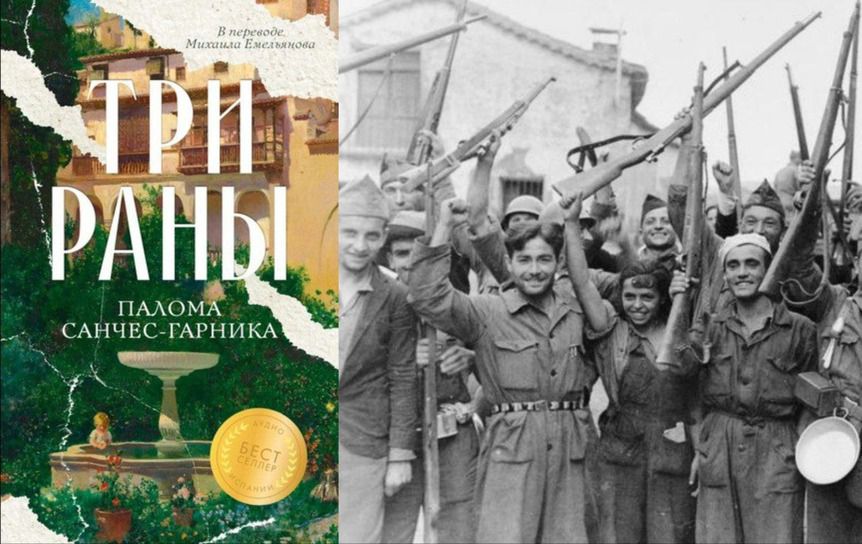

Санчес-Гарника П. "Три раны". Перевод с испанского Михаил Емельянов

Москва: Дом историй, 2025. - 672 с.

В издательстве «Дом историй» вышел в свет роман испанской писательницы Паломы Санчес-Гарники «Три раны» в переводе Михаила Емельянова. Эта книга посвящена Гражданской войне в Испании и по-новому преподносит многие привычные для российского читателя исторические реалии. Главное же, что она служит отправной точкой для размышлений о законной власти и мятеже, о революционном насилии, об исторической памяти.

Начну с того, что, кажется, ещё долго будет актуально для современного мира – времени прощения. Палома Санчес-Гарника словно отмеряет время забвения прошлого – и примирения. Для героев её книги это два поколения. Для правнуков, рождённых в последние годы франкистской диктатуры или же в первые годы демократии, Гражданская война не является предметом ни воспоминаний, ни острых политических споров.

Но как это связано с личным опытом писательницы? Она родилась в 1962 году, так что её поколение - последнее, взрослевшее при франкизме. Фигура стареющего диктатора очень важна не только для латиноамериканской, но и для испанской литературы. С одной стороны, он, как в анекдоте - “а мог бы и полоснуть!” - ещё может провести в жизнь очередные репрессивные законы. С другой - после его смерти начинается трансфер демократии. Впрочем, Палома Санчес-Гарника признаётся, что для её поколения личная история Гражданской войны оставалась на грани табу: можно было попытаться выяснить судьбу исчезнувших в 1936-1939 годах родственников, но вот узнавать, где похоронены погибшие, считалось крайне опасным делом. Отсюда в её исторических романах элементы мистики и триллера, ведь история - это всегда расследование. “Три раны” - первый её роман собственно о Гражданской войне, хотя о связанной с ней исторической памяти она писала и раньше, получив за свои произведения две престижные испанские литературные премии.

Автор воздерживается от объяснения того, как общество смогло преодолеть в себе вызванный Гражданской войной раскол. Наверно, для этого должны были умереть последние солдаты войны, хотя вымышленный писатель Эрнесто Сантамария, от чьего лица идёт рассказ, всё ещё сталкивается с нежеланием говорить о ней. Впрочем, текст даёт одну интересную подсказку: возможно, что медленное погружение в застой франкистской диктатуры за несколько десятилетий сгладило раскол, но при этом вытеснило память и травму.

И это в общем-то понятно: любой рассказ о войне, особенно подробный, направленный на понимание, чреват ретравматизацией исторического опыта:

«Рассказчик обыкновенно умеет объяснить произошедшее. Рассказывать — все равно что убеждать, доносить свою точку зрения или открывать кому-то глаза. Так можно объяснить все, даже самые низменные поступки, добиться прощения, когда есть что прощать, заставить забыть, принять или посочувствовать. Что было, то было, нужно жить дальше, найти в наших совести и памяти такое место, где произошедшее и наше знание о нем не будут нам мешать».

Испанцы, с которыми встречается Эрнесто Сантамария в поисках сведений о двух интересующих его людях, хотят оставить прошлое в прошлом. Доходит до обнажения приёма: персонаж-могильщик – профессия, конечно, символическая – говорит открыто:

«Вы же не из этих, которые носятся с исторической памятью и спустя столько лет рвутся ворошить дела мертвых?»

По ходу действия романа выясняется, что он хоронит не только умерших, но и память о них. Возмущается же он новым подходом к коммеморативным практикам (сохранения памяти. – Ред.), связанным как раз с исторической памятью: мол, не надо ворошить прошлое, оставьте мертвых их кладбищам. Хотя именно во власти романа создать такую современную версию истории, которая помогла бы спастись от исторической травмы:

«Напишите их историю, расскажите, как все было. Пожалуйста, напишите историю Мерседес и Андреса. Так, чтобы о ней не забыли. Чтобы в конце концов закрылись раны, которые нельзя исцелить по-другому».

Андрес и Мерседес - герои романа из 1930-х годов, о которых вначале не известно ничего, кроме их имён и фамилий и одной фотографии - и о которых пытается что-то узнать писатель из дня сегодняшнего. И тем удивительнее, что их биографии оказывается возможным реконструировать: нам правда есть чему поучиться у современной Испании.

Франкисты во многом накладывают печать молчания на семейные истории времён Гражданской войны. Франкизм был не только государственной идеологией, но и управлял исторической памятью. Бывшим республиканцам было фактически запрещено писать и издавать воспоминания - как и любые другие их версии истории. Таким образом, точка зрения побеждённых вытеснялась из публичного пространства. Это тоже способ стереть историческую память:

«Какими бы тяжелыми ни были те времена, я не мог поверить, что их никто не искал и что никого не волновала их судьба. Я, скорее, склонен был поверить в добровольный заговор молчания с целью избежать ареста и других неприятностей в первые годы франкистских репрессий».

При этом франкисты – мятежники «наоборот»: ведь, как правило, восставали представители левых. Левыми были движения английских религиозных - и не только - радикалов середины XVII века, якобинцев во Франции конца XVIII столетия, многих других революционеров уже в XIX веке. Здесь же происходит политическая инверсия, характерная для XX столетия. Но как бы ни относиться к франкистам, они поднимают мятеж против законного правительства республики, которое уже в ответ на это начинает ещё большую радикализацию насилия, направленного на подавление выступления военных. Его первой жертвой становятся как раз казармы Монтанья, где сразу начинается своего рода соревнование в насилии между социалистами и коммунистами. Несовершеннолетний ополченец выбирает между двумя левыми: «Тогда я пойду к коммунистам! Отец говорил, что они лучше вас! Уж они-то точно уделают фашистов, а вы только языком молоть горазды!»

Свои маленькие восстания поднимают женщины и прислуга – в семьях, где они живут и работают десятилетиями, но здесь, конечно, речь идёт об их освобождении. К примеру, младшие дочери в семьях отождествляют борьбу за свои права с победой республиканцев - им наконец-то важно быть услышанными, получить право голоса, образование, работу, ведь во всём этом Испания и правда отставала от Европы. Столь же важен и бунт слуг, вдруг осознающих несправедливость своего положения и использующих мятеж и реакцию на него правительства, чтобы разорвать привычные связи и заявить во весь голос о своих нуждах. В этом не трудно не увидеть ещё одного проявления Гражданской войны, которая по определению происходит сразу на нескольких уровнях.

Понятно, что стихийное насилие со временем окажется противопоставлено гораздо более организованному – и «законному» республиканскому, и «мятежному» франкистскому. При этом очень ярким образом является ополчение, которое, согласно политической теории Карла Шмитта, представляет собой скрытого до поры «партизана», который вдруг взял в руки оружие и теперь является сам «носителем насилия», причём противопоставляя себя в том числе и действующей власти. Своего рода ополчение есть и у франкистов, но «работает» оно совсем иначе. Даже когда кажется, что мятежники потерпели быстрое поражение, в их части – «Фалангу» – записывается молодёжь, как бы стремящаяся принести себя в жертву. Это проявление чудовищной логики Гражданской войны: из-за несовременных, но остававшихся в Испании живыми ценностей дворянства молодые люди действительно готовы были пойти на верную смерть ради казавшегося обречённым дела.

Главный источник информации о мятеже и реакции правительства – радио, вокруг которого множатся слухи. Они начинают жить сами по себе и составляют особое пространство, где соревнуется сразу несколько версий реальности. Это важное наблюдение автора: война сама по себе порождает множество фейков. Кстати, из как будто визионерского сна, где писатель-рассказчик видит судьбу своих героев, его пробуждает тоже радио.

Понятно, что насилие влечёт за собой и страх. Он распространяется и на тех, кто должен его нести – речь о терроре как средстве устрашения политических противников. Власть будет у того, кто предложит более радикальную форму террора: от стихийной до организованной. Позволю привести себе пространную цитату:

«После стольких дней страшного ожидания при полном отсутствии новостей, зная, скольких мадридцев увозят по ночам на последнюю прогулку, чтобы наутро их обнаружили с пулей в голове у стены городского кладбища или на обочине загородной дороги, она воспринимала все по-другому. За этот короткий период времени люди привыкли спокойно относиться к разгулявшейся на улицах смерти. Казалось, что так было всегда, что это нормально. Возможно, равнодушие (а иногда и презрение) к мертвым помогало забыть об угрозе, нависшей над всеми живыми. Никто не был защищен от ложного доноса и просто от нелепого случайного столкновения со смертью, танцевавшей над городом. Были и такие, что с непонятной дерзостью и болезненным интересом стягивались к местам ночных казней, чтобы насладиться чудовищным зрелищем сваленных в кучу неприкаянных тел, истерзанных пулями и изуродованных пытками, а потом добитых последним милосердным выстрелом: мужчин, женщин, подростков и даже детей».

С современной точки зрения в Гражданской войне в Испании проявился и оттенок колониальной истории – ведь мятеж начали именно марокканские части. По причудливому стечению обстоятельств марокканцы сражались бок о бок с националистами и вошли вместе с ними в Мадрид. Таким образом, в описании Гражданской войны может присутствовать и деколониальная оптика. И путь, которым идут марокканцы, может восприниматься современным читателем как справедливая и жестокая месть – к примеру, благодаря такой реплике, вложенной в уста героя-социалиста:

«А теперь еще и эти безголовые вояки из Африки нацелились свергнуть правительство. Они очень жестоки, привыкли в Африке к крови и насилию, не знают жалости и обучены убивать».

Авторскую идею примирения артикулирует одна из рассказчиц:

Отмечу грустную иронию: обычно именно наличие хороших предпосылок в прошлом или какого-то положения в настоящем связывается с возможностью будущего: фраза «у этого есть будущее» означает актуальное присутствие чего-то. Здесь же будущее связано именно с отсутствием. Чистая надежда, которой только и остаётся место после войны.