Текст: Лидия Бодрова, начальник отдела РГАЛИ, Ольга Шашкова, директор РГАЛИ

Полвека назад не стало поэта, писательницы и журналистки Ольги Федоровны Берггольц. С ее именем долгие годы ассоциируется мужество жителей блокадного Ленинграда.

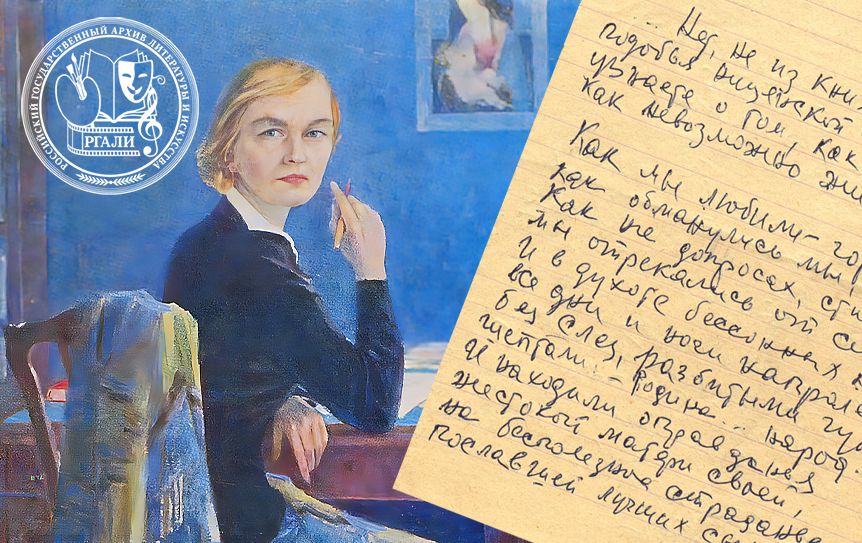

В РГАЛИ в личном фонде О.Ф. Берггольц (№ 2888, где сосредоточено 1415 единиц хранения) находится уникальный памятник эпохи: ее тетради за 1923–1973 годы – дневник, который поэт вела всю свою сознательную жизнь. Разного размера и формы тетрадки, блокноты, отдельные сшивки листов, нередко с вырванными или оборванными листами, с подчеркиваниями, в том числе следователями КГБ, с редкими пометами близких, наконец, «распятые» тетрадки, прибитые гвоздями к нижней стороне лавки на загородной даче (чтобы не нашли при обысках), – все эти ценнейшие записи стали свидетелями ее жизни и жизни страны.

Дневник долгие годы был недоступен исследователям и читателям, и только начиная с 2015 года архив приступил к его публикации (Ольга Берггольц. Мой дневник. 1923–1929. М., 2016; 1930–1941. М., 2017; 1941–1971. М., 2020).

Отдельным изданием с многочисленными рисунками художников в год 70-летия Победы вышел военный дневник (Берггольц О. Блокадный дневник. 1941–1945. М., 2015).

Хотя за свою творческую жизнь она создала сотни, если не тысячи произведений (их количество не определено до сих пор) практически всех литературных жанров (поэмы, стихотворения, книги для детей, романы и пьесы для театра, передовицы в газетах и рабкоровские заметки, повести, отдельные рассказы), ее Дневник даже на этом фоне предстает феноменом внутренней свободы духа, честности литераторского начала.

Со страниц Дневника искренно, с невероятной болью тихо сходят строки, написанные как будто кровью и без оглядки на кого-либо: о трагедиях в личной жизни, о встречах и расставаниях, об утратах и поисках своего пути. Дневник с невероятной и какой-то беспощадной правдивостью фиксирует, как формировался внутренний мир и стиль автора.

…Девочка из благополучной семьи заводского врача за Невской заставой, она впитала в себя все противоречия и поиски начала ХХ века, сохранив верность записи в самой первой тетрадке своего Дневника, сделанной в 12 лет, 19 марта 1923 года: «В этой скромной тетрадке день за днем буду я вести записи моей жизни… Ничего не должно быть скрыто от тебя, мой друг дневник, – я поделюсь с тобою малейшей радостью и горестью…». Этому девизу автор следовала неукоснительно.

Чуть раньше, 24 января 1923 года, юная ученица записала о первых литературных опытах: «…мою пьесу “Анюта у гномов” ставили у нас в школе, и она имела большой триумф». Тогда же, в январе, она обращалась к поэтической Музе:

- …Ты примчися с вдохновеньем,

- С рифмой звучной прилети;

- Беззаботным, сладким пеньем

- Уголок мой оживи…

В феврале ее пригласили выступить в кинотеатре на детских сеансах с чтением своих стихов, а в Пасхальные дни были написаны строки, которые контрастировали с развернутой в то время в стране антирелигиозной пропагандой:

- Нет, жалкие лгуны,

- Напрасно вы кричите,

- Что Бога не было, что не воскрес Христос!

- Вы этим в сердце нам лишь веру укрепите,

- Прошедшую сквозь дымку горьких слез!..

В дневнике 1924 года упомянуто завершенное произведение «Каменный Ангел», записаны стихи, посвященные матери и посещениям храма, и появились строки об участии в школьном литературном кружке:

- Опять мы собралися в тесный кружок,

- Под знамя труда и науки!

- Пойдемте ж, товарищи, бодро вперед,

- Друг другу дав сильные руки…

Юная поэтесса активно участвовала в общественной жизни – в школьной самодеятельности, в городской демонстрации 7 ноября. Сильное влияние на нее оказала смерть В.И. Ленина, в дневнике последовали рассуждения: «…я начинаю все больше и больше симпатизировать идейным коммунистам; что, в сущности, представляет собою коммунизм? Это учение Христа, но с отрицанием его самого… Может быть, я и не запишусь в партию, но в жизни я буду идейной коммунисткой!»

В это же время она начала задумываться о смысле жизни, сомневаться в своих поэтических способностях и искать новые темы для творчества: «Все, все уже описано, воспето, осмеяно и т.д. О чем же мне строчить?»

В середине 1920-х подростка увлек фильм «Красные дьяволята», с восторгом она предвкушала празднование очередной годовщины Парижской Коммуны, у нее появилось «жгучее желание идти на баррикады…», юная поэтесса ощущала и передавала в стихах накал времени:

- Хочется грома снарядов,

- Рокота, рева громил,

- Алых, кровавых знамен…

- Хочу идти с массами в ногу.

Как и многие представители поколения, которому предстояло выстоять в грядущей войне, она мечтала стать летчицей или революционеркой, и продолжала сочинять стихи и рассказы, посылать их в ленинградские журналы «Воробей» («Новый Робинзон»), «Бегемот», «Юный пролетарий», газету «Ленинские искры» и др. Чередой проходили занятия в марксистском и биологическом кружках, подготовка Пушкинского, Некрасовского литературных вечеров, появилось желание вступить в комсомол, а стихи, еще несовершенные, по-прежнему ложились на страницы дневника, и от этого у нее «прыгало сердце»:

- Ночь открыла голубые очи,

- Ночь проснулась в трепете зарниц…

- И запуталися звезды – слезы ночи

- В нежном бархате задумчивых ресниц…

- 9 августа 1925 года

15-летняя поэтесса переживала и первые разочарования в любви, что необходимо прочувствовать любому настоящему поэту:

- Прошла, как звездный сон, любовь моя,

- Утратили цветы и блеск и красоту.

- Нет, не тебя!.. Нет, не тебя любила я,

- В тебе любила я свою Мечту…

- 8 сентября 1925 года

В духе эпохи она критически отзывалась о творчестве Пушкина, зачитывалась русскими былинами, в 1926 году стала посещать Литгруппу «Смена», познакомилась с писателями в ВАПП, закончила школу. Дневник буквально полон поэзией, автор стремилась найти свои темы, освободиться от влияния творчества Ахматовой, Блока, Есенина.

В 1930 году Берггольц окончила филологический факультет ЛГУ и начала работать журналистом. Первый сборник стихов для детей «Как Ваня поссорился с баранами» появился в 1929 году, затем были опубликованы повесть «Углич» (1932), книги очерков о Казахстане «Глубинка» (1932) и «Годы штурма» (1933), повесть «Журналисты» (1934), сборники «Стихотворения» (1934) и «Книга песен» (1936). В 1934 году она стала членом ССП СССР, а в 1940 году, после ареста и полной реабилитации, вступила в ряды ВКП(б).

…К началу войны эта молодая, недавно отметившая свой 31-й день рождения женщина, пережила на земле почти все круги ада: смерть в младенчестве обеих дочерей: от первого мужа, репрессированного поэта Бориса Корнилова, и от второго – литературоведа Николая Молчанова, мучительную любовь к которому пронесла до конца своих дней; допросы, заключение в 1938–1939 годах; гибель после допросов в тюрьме двух нерожденных детей.

Но это очищение страданием, которого могло хватить не на одну судьбу, подготовило Ольгу Берггольц к «зениту жизни», наступившему в дни войны. 8 июля 1941 года она сделала очередную запись в дневнике: «Гитлер со своими мото-механизированными частями – под Псковом. Ну и что ж! Не верю в нашу гибель… Я останусь здесь до распоряжения партии».

В долгие 872 дня блокады она стала одним из символов Ленинграда, и ее стихи по радио едва ли не в прямом смысле спасали жизни сотен, если не тысяч земляков, согревали в темных, ледяных углах тех, у кого от голода не было сил идти в бомбоубежище, давали надежду отчаявшимся ленинградцам и их защитникам на фронте. Десятки мешков с письмами слушателей, которые начали приходить в годы войны в редакции «Ленинградской правды», «Комсомольской правды», на адрес Ленинградского радиокомитета – свидетели этого.

Пророчески читается ее запись 11 августа 1941 года: «…все самое ужасное впереди. Я имею в виду бомбардировки самого Ленинграда…». Блокаду она переживала в Ленинграде, работала на радио, лишь весной 1942 года ненадолго сумев покинуть город, – чтобы вскоре вернуться туда, к своим.

Об эмоциональном накале ее радиопередач говорит запись 21–23 января 1943 года: «В ночь с 18-го на 19-е – выступала… Сразу на машинку настукала – то, что хотелось сказать… пошла в студию, села к микрофону, и тут у меня стало так биться сердце от волнения, что я думала, что не дочитаю, – умру. Оно стучало почти в подбородок… я читала от всего сердца, не жалея его, и заканчивая, – чуть-чуть не зарыдала».

В эти годы были написаны поэмы и стихи, посвященные Ленинграду и его защитникам, в Москве изданы сборники «Ленинградская тетрадь» (1942) и «Ленинград» (1944). Из выступлений по радио в 1946 году была составлена книга «Говорит Ленинград».

С огромным напряжением пережив новое «ленинградское дело», Ольга Берггольц нашла в себе силы сосредоточиться на творчестве, постепенно высвобождаясь от партийного давления. Она стала кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, а в 1951 году получила Сталинскую премию за поэму «Первороссийск», вновь побывала на стройках страны.

Но здоровье было подорвано. И вот библейские мотивы звучат в ее Дневнике: «Уже морщины – божьи пути – набегают на лицо. …Господи, ты уже у глаз моих».

2 ноября 1952 года она неожиданно вспомнила слова Михаила Зощенко, сказанные как бы невзначай, но предвосхитившие ее будущее: «Оленька, и любовь и судьба у вас будут несчастливыми, оттого-то и будете вы писать хорошие стихи».

Уходила свойственная ей «неуемная жажда счастья», а вместе с ним постепенно иссякало творчество – «мессианство литературы», как писала Ольга Берггольц в начале 1950-х годов. В 1959 году была издана первая часть главной исповедальной книги Берггольц – «Дневные звезды», вторая часть которой осталась незавершенной. И в 1960-е, и в начале 1970-х годов продолжали выходить сборники стихов, в том числе посвященная Николаю Молчанову поэма в сборнике «Узел», проходили встречи со слушателями.

Но она оставалась одна, наедине с неизбывной любовью-тоской по тем, кого давно не было рядом… Дописывался ее Дневник, ставший свидетелем эпохи и памятником «ленинградской вдове» – Ольге Федоровне Берггольц.