Текст: Галина Рымбу

Фото: Александр Тягны-Рядно/mn.ru

1.

В номере «Литеrrатуры» от 8 апреля традиционно — 4 поэтические публикации. Среди них поэма Наталии Азаровой «Solidades». Наталия Азарова — поэтесса, филолог, переводчица (например, переводила на русский корпус текстов китайского поэта эпохи Тан (7 в. н. э.) Ду Фу и «Морскую оду» Фернанду Пессоа), она руководит Центром лингвистических исследований мировой поэзии при Институте языкознания РАН и исследует связи языков поэзии и философии.

Её поэтический метод критики называли восходящим к комбинаторике и неоавангарду, но на самом деле всё сложнее: письмо Азаровой работает наперекор комбинаторным методам, создавая цельные, но открытые поэтические пространственные композиции, в которых удерживается гетерогенное множество языковых, культурных и внутренних ситуаций, где сближаются разные культурные поэтические контексты, субъектности, «слои». Её письмо может быть одновременно полифоническим (многосубъектным) и очень личным, формальная задача никогда не возникает ради самой задачи, но является способом разворачивания логики конкретной стихомыслительной фигуры. Многофигурность больших циклов и поэм отсылает к барочному письму, «сбитость», смысловая текстура иных вещей (как «Раззавязывание») — к поэзии Пауля Целана и Розы Ауслендер.

Название же поэмы «Solidades» отсылает к неоконченному циклу формально пасторальных поэм Луиса де Гонгоры-и-Арготе (1561—1627), ключевого поэта испанского барокко. Гонгора в поэмах «Уединения» выступил реформатором испанской поэзии, создав «тёмный» поэтический язык через сложный синтаксис, который работал вместе с барочной многозначной метафорикой и образами. То же делает и Азарова в своём письме, уже в другом времени, мастерски работая со смысловыми и пространственными возможностями гетероморфного стиха. В «Solidades» Азаровой также большую роль играет пространственная архитектура текста, которая напоминает неоднонаправленный маршрут, сложное движение и дыхание путника, поскольку это поэма пути, текст-путешествие по ландшафтам культурной и поэтической памяти, рвущийся и в надмирные пространства, ломающий логику времен. Сдвигающий Синай к горам Граца. Язык, письмо как путешествие к иному, где «вокруг души родители тел кивок в жизнь». А Гонгора, Мандельштам, Беньямин здесь не только спутники, но и ландшафт, среда, где происходит диалог-движение. На мой взгляд, это один из самых сложных и «больших» по смыслу текстов из тех, что были написаны в русскоязычной поэзии за последние несколько лет, и он ещё ждет множества прочтений:

ближе к границам государств

столько неограждённых обрывов

машины кружатся над морем

и я столько лет подряд

проезжая поворот на беньямина

боялась горной дороги

затяжного кружения головы

подтанцовывала к границе

и не сворачивала

так он стал моим пограничным питомцем

начало третьего тысячелетия было отмечено

частыми волнениями Бога

мы пробирались перескакивая

страна - страна страна

страна страна - страна - страна

2.

В онлайн-журнале «Ф-письмо» на платформе Syg.ma сразу несколько интересных обновлений. Стихи молодой нижегородской поэтессы Карины Лукьяновой с предисловием Евгении Сусловой и иллюстрациями Андрея Черкасова, оформленные как фрагменты или комментарии какому-то иному тексту или событию, напоминающие остановленные кинокадры, внутри которых происходит какое-то очень медленное и сжатое, некинематографическое движение, движение-мышление:

[21]

Незадолго до этого кто-то,

Сообщения от (3).

Рассмотрев первым делом

не фотографии, надписи сзади.

После на заднем дворе,

если бы мог керосин обволочь

эту память, не поджигая,

он бы перевернул, вложил в капилляры.

Тут же опубликованы новые стихи поэтессы из Тель-Авива, Аси Энгеле. В предисловии к публикации Екатерина Захаркив сравнивает их с «останцами»: «Останцы — это изолированные сосредоточения горных пород, сохранившиеся в результате разрушения более хрупкой окружающей среды под воздействием воды, ветра, эрозии и т. д. Этот образ возникает, потому что здесь мы имеем дело с тем, что осталось, когда отсеклось лишнее. На всех уровнях: будь то мельчайшие сколы, не угаданные человеческим зрением, или широкие выступы, на которых обрывается дыхание, — субъект полностью раскрошен в меле языка. Язык случается (в настоящем времени) спонтанно и в то же время с филигранной точностью — как это происходит в природных процессах.»:

«дом -

обломок

ссыпа́л ли

кто

у озер

мелковатых»

Также тут можно найти вторую часть коллективной подборки участниц петербургского семинара по практическому ф-письму «Письма гордости», составленную одной из его модераторок — поэтессой Еленой Костылевой, а также стихи одной из самых известных молодых британских поэтесс Варсан Шайр в переводе писательницы Евгении Некрасовой, известной своим романом «Калечина-малечина». Родившаяся в 1988 году в Кении в сомалийской семье, Шайр пишет о беженцах, ностальгии, других логиках культуры и совместности, женской телесности. Центральный текст подборки — поэма «дом»:

никто не бросает дом пока тот не кидается вдогонку

почвой не горит под ногами

кровью не закипает в желудке

тебе бы в голову не пришло бежать отсюда

если бы лезвием не выжигали угрозы

на твоей шее

и даже если ты мешаешь гимн

со своим дыханием

только когда ты рвешь паспорт в туалете аэропорта

оплакивая каждый проглоченный обрывок

становится ясно

ты не вернешься домой.

3.

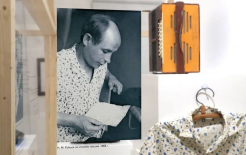

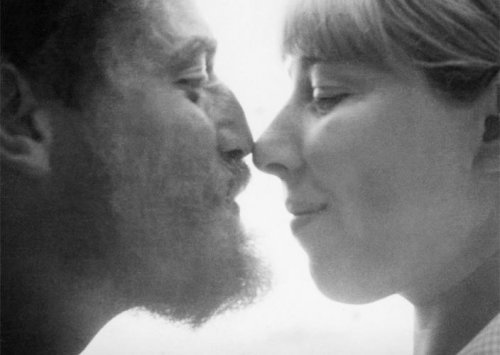

Публикация нескольких стихов Леонида Аронзона из книги «Сто стихотворений» появилась на сайте «Сноб» в регулярной литературной рубрике, которую там ведет издатель (АСТ, Проект «Ангедония»), поэт и прозаик Илья Данишевский. Она приурочена к презентации двух новых книг, выпущенных издательством «Барбарис», — «Графика» (здесь собраны графические работы поэта) и «Письма Риты»: корпус писем жены Аронзона — Маргариты Пуришинской, написанных в период с начала их знакомства (1958) по 1970 год, год смерти Аронзона.

В публикацию включены также несколько из них, и очень интересно, как периферийное по жанру (участь многих женских практик и литератур даже в XX веке) любовное письмо Риты перекликается с поэтическими текстами Аронзона, обращенными к ней: получается диалог? открываются новые измерения языков близости, созданных внутри «неподцензурной культуры» XX века?

Всё осознай: и ночь, и смерть, и август.

В них твой портрет, портрет осенних окон,

ты вправлена в дожди, ты тёмный дождь, ты влага

ночных полей, где только одиноко

маячит столб вдали.

О ангел, слышишь -

вот исповедь земли,

вот повесть страха,

вот воздух осени, которым дышишь,

сырой травы величие и запах.

Cтихотворение «Август» с посвящением «Рите»

Глен мой, Глен! Любимый — единственный!

Сердце — Глен мой! Наверно, то, что я пишу, тебя нервозит.

Но это такое счастье, что я так сильно люблю тебя.

Ты — надежда. Ты — весь смысл. Ты — жизнь, всё.

Вне тебя нет ни одной пылинки, ни от тела, ни от духа.

И то, что в сердце болит, и то, что ночами выхаживается, и то, что в воде отражается.

Видишь: руки мои, живот, есть мозг, нервы — ниточки,

ещё что-то, что не понять и не увидеть, много, много.

А без тебя — ничего.

Письмо Риты, июнь, 1960

4.

Журнал Prosōdia публикует «10 лучших стихотворений 2018 года по версии Виталия Пуханова». Символично, учитывая, что недавно поэт и литературный куратор Виталий Пуханов стал директором новой премии «Поэзия», которая будет вручаться за одно «стихотворение года» (а также за критические статьи и поэтический перевод). По этой подборке видно, что вкус у Пуханова широкий. Здесь есть стихи Полины Барсковой, Александра Скидана, Евгения Никитина, Ирины Котовой, Линор Горалик и др., опубликованные ими на своих страничках в фейсбуке, а вовсе не обязательно где-то в «толстых» журналах.

5.

На сайте «Полутона» много-много всего. Из этого «много», наверное, самое интересное - это хулиганские и остроумные вайтауты Елены Георгиевской, сделанные на основе стихов главного борца с актуальной поэзией уральского критика Константина Комарова, батаевские «Клещи плача» Никиты Левитского и новая подборка «Земля и остальное» Анны Гринки — пространные и полные таинственных образов и логик sci-fi поэмы, но совсем непохожие на Сваровского, который как бы «застолбил» за собой этот жанр:

она как бы хоронила нас изнутри

тем самым объединяя:

каждый мог сказать

дескать вижу тебя родной

когтистые следы твои в разорванном водопое

его кусочки теперь под кожей моей дрожат

всего тебя несут в отпечатках вглаживают в клетки

вся где ты ходил ничейная нечаянная земля

теперь во мне спасается от внешней угрозы

6.

В начале апреля новый номер интернет-журнала «Цирк «Олимп+TV» полностью появился в Сети. Поэтический раздел здесь очень разнообразный: стихи современных австралийских поэтов о Первой мировой войне в переводах Татьяны Бонч-Осмоловской, новые тексты Татьяны Щербины, подборка минималистичных текстов молодого поэта из Санкт-Петербурга Александра Малинина, стихотворения иерусалимского поэта и профессора ассирологии Натана Вассермана из книги «Менелай» (перевод с иврита Александра Бараша), китайский поэт «третьего поколения» и один из идеологов направления «разговорной поэзии» Юй Цзянь в переводах Елизаветы Абушиновой, а также уже вывешенные на сайт ранее стихи украинского поэта Сергея Муштатова и поэта из Казахстана Каната Омара. Здесь же подборка новых текстов Елены Фанайловой «Холодная война».

Елена Фанайлова - один из самых сильных гражданских поэтов в России, и последние несколько лет в центре поэтического и политического внимания Фанайловой — война на востоке Украины и то, как она меняет, в первую очередь, через ощущение исторической вины и сопереживания, гражданскую субъектность внутри оппозиционной российской культуры, об этом её цикл «Троя vs Лисистрата», стихи из которого есть и в этой подборке.

В самом методе этих текстов чувствуется диалог с Сергеем Жаданом, которого она также переводит на русский. Здесь работа на грани поэтических клише и «декларативного», риторического письма, много гражданской горечи, война выступает как событие катастрофическое, трансформирующее всё пространство жизни и коммуникации (в том числе и там, где нет нет непосредственных боевых действий):

мы часть больших идей

мы человек протестных площадей

мы пепел и алмаз

Варшава и Кузбасс

мы чей же Крым

и Чехия Судет

в слезах в крови

Германия румын

Европа для цыган

я чёрный человек своей Москвы

подследственный ментов

ее говно погода ураган

ее позорный март

и я ещё не мертв

но искаженный ум

7.

На украинском культурном ресурсе «Солонеба» большая подборка новых стихов Александра Кочаряна, одного из самых интересных молодых украинских русскоязычных авторов. По направлению поэтического движения-поиска его, тексты, возможно, близки к тому, что делают в России Евгения Суслова, Денис Ларионов, Екатерина Захаркив, и к так называемой языковой поэзии, но архитектура текста другая: более разреженная и одновременно лаконичная.

Кажется, что это маленькие легкие дома, которые, постепенно пустея по мере чтения, поднимаются в воздух. Здесь — внимание к внутренним состояниям и событиям, которые преображают и внешний мир, парадоксам и сложностям восприятия, формам внимания, много размышления о речи, языке вообще и невозможности коммуникации, о попытках близости к другому:

перемещение в комнаты, которых

уже не было. Посреди поля стоит дверь,

они видят ее в окно

поезда, но не видят сам поезд,

не видят странность

нужно увидеть место где поезд возникает

комнаты ожидания

комнаты дыхания

капилляры, эскалаторы

белый огонь

8.

На сайте «Нового литературного обозрения» выложена интернет-версия последнего одноименного номера журнала. Здесь в рубрике «Новая социальная поэзия» (редактор — Александр Скидан) стихи двух петербургских авторов — Константина Шавловского и Станиславы Могилевой. Оба работают с разговорной и внутренней речью как с потоком, внутреннем «лепетом», избыточностью письма, у обоих — письмо часто глагольное и номинативное, и у обоих — попытка реформировать «новую искренность», учредить почти лирическую поэтическую субъектность, но в уже как бы снятом виде: «я-речь» с всегда артикулированным сомнением: а где «я»? есть ли «я»? кем оно сейчас снимается-поглощается? Здесь медийное, «коллективное» и внутреннее перемешиваются, образуя фрагментированную поточную реальность, тотальный текст, укрывающий герметичные следы событий. В одном из стихотворений Станиславы Могилевой говорится «темный режим/бытописание вслепую» (и в этой «формуле» точное самоописание метода):

взгляд закрепленный

над остывающим телом

ночной борьбы

над неопознанным эпизодом

либидо, амбиции, селфи

дела разной степени

сокровенности

9.

Апрельский номер журнала «Знамя» тоже появился в интернете. Самое интересное здесь - это стихи Александра Скидана, опубликованные им ранее как миниатюры и как будто бы шуточные «стихи на случай» в фейсбуке.

В них соединяется на самом деле изощренная культурная ирония и смелая работа на грани поэтического фола, такой переход к более традиционным и одновременно карнавально-маскарадным, травестийным, бурлескным микроформам письма, как мне кажется, своеобразный политический жест ответа на мрачные вызовы последнего времени или дон-кихотский смех навстречу серьезному «лица выражению» новых поколений поэтов:

вбегает мёртвый господин

он так один

он так один никто не понимает

собака лает

он и хотел бы время удалить

да вот приходится вбегать и снова жить

он так один у смерти на крючке

и гёте гёте в рюкзачке