Текст: Лидия Бодрова, начальник отдела РГАЛИ

Всемирную известность советскому писателю М.А. Шолохову принесли романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Они сражались за Родину», переведенные на многие языки. Лауреат Сталинской премии первой степени (1941) и Нобелевской премии по литературе (1965) за роман «Тихий Дон», а также Ленинской премии (1960), он дважды был награжден Звездой Героя Социалистического Труда (1967, 1980). Произведения Шолохова издавались огромными тиражами, суммарно в стране и мире к 1980-му году к 75-летнему юбилею писателя было напечатано более 50 миллионов экземпляров книг.

В РГАЛИ хранится фонд № 1197 «Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) – писатель», созданный в 1941 году из документов Государственного Литературного музея. По двум описям числится всего 18 единиц хранения за 1929–1965 годы, но среди них есть уникальные материалы – автограф на 10 страницах рассказа «Обида» (1925–1926) из цикла «Донские рассказы»; письма писателя в редакцию журнала «Прожектор» 1930 и 1932 годов; письма и телеграммы к председателю колхоза в Вёшенской А.А. Плоткину за 1933–1951 годы; 40 фотографий; газетные вырезки с публикацией отдельных глав романов «Тихий Дон» и «Поднятая целина» в 1932 году, заметкой И. Экслера «В гостях у Шолохова» 1937 года, рецензией А. Роскина на первое полное издание «Тихого Дона» в 1940 году, несколько писем читателей и др.

В краткой автобиографии для журнала «Прожектор» писатель довольно самокритично оценивал свои первые литературные опыты:

«Писать начал в 1923 г. Почти все рассказы, написанные с 1923 по 1926 г., вошли в два сборника “Донские рассказы” и “Лазоревая степь”. Как и водится: от большинства этих рассказов, если бы можно было, я с удовольствием бы сейчас “отмежевался”. Очень уж много в них наивного и детски беспомощного.

В 1925 г. осенью стал было писать “Тихий Дон”, но после того, как написал 3–4 п[ечатных] л[иста], – бросил. Показалось, – не под силу. Начинал первоначально с 1917 г., с похода на Петроград генерала Корнилова. Через год взялся снова и, отступив, решил показать довоенное казачество.

Многое из написанного можно бы сделать искуснее, крепче, звучнее; так, по крайней мере, думается теперь…

Сейчас закончил третью (предпоследнюю) книгу “Тихого Дона” и, вчерне, вторую (последнюю) – “Поднятой целины”. Написал несколько “охотничьих” рассказов.

О своих “творческих замыслах” не хочется говорить. Пусть замыслы, претворенные в действительность, сами говорят за себя.

За время моей десятилетней работы вышло 6 книг: два сборника рассказов, “Тихий Дон” – три книги, “Поднятая целина” – одна книга.

Первая и вторая книги “Тихого Дона” переведены в ряде стран Зап[адной] Европы.

Ст[аница] Вешенская М. Шолохов

14 ноября 1932 г.» (РГАЛИ. Ф. 1197. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 3. Автограф.)

Полностью все четыре книги «Тихого Дона» впервые были изданы перед самой войной – в 1940 году, а рукопись вчерне написанной второй книги «Поднятой целины» во время войны погибла. И писателю пришлось восстанавливать книгу заново.

Великая Отечественная война круто изменила жизнь Шолохова, как и всей страны. 23 июня 1941 года он перечислил Сталинскую премию (100 тысяч рублей) в Фонд обороны СССР. В июле писатель был призван в армию. Депутат Верховного Совета СССР с 1937 года, член Правления Союза писателей СССР со времени создания Союза в 1934 году, литератор с мировым именем стал полковым комиссаром, с марта 1943 года – полковником и прослужил всю войну специальным корреспондентом Совинформбюро, газет «Правда» и «Красная звезда». Он выезжал на Западный, Южный, Юго-Западный фронты, с октября 1942 года находился на Сталинградском фронте.

В октябре 1941 года в связи с угрозой взятия немецкими войсками Ростова-на-Дону Шолохов вывез семью из Вёшенской в город Николаевск Сталинградской области. Родные писателя вернулись домой 6 июля 1942 года, а уже 8 июля в станице узнали о наступлении немцев, начались бомбежки. В спешном порядке Шолохову удалось вывезти семью из дома, в котором осталась мать писателя, библиотека и архив. Через несколько часов Шолохов вернулся, но во время второй бомбежки станицы Александра Даниловна погибла; ее похоронили 9 июля. В письме 16 ноября 1945 года к А.А. Плоткину (прототип Давыдова в «Поднятой целине») он писал: «Мать, которая тебя частенько угощала, погибла во время бомбежки в 42 г. на моих глазах. (Я тогда приезжал в отпуск по болезни, после неудачного полета на бомбардировщике)». (РГАЛИ. Ф. 1197. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 3об.)

В феврале 1942 года Шолохов чудом уцелел в авиакатастрофе, когда самолет, на котором он летел в Куйбышев, при посадке ударился о землю. Последствия тяжелой контузии (сотрясение мозга, удар грудной клетки, многочисленные ушибы) залечивались несколько месяцев, но, говоря по-настоящему, оставили след на всю жизнь.

В разрушенном доме писателя в Вёшенской погибла библиотека, а документы его архива (многочисленные черновые наброски, исторические материалы, обширная переписка и др.) разметало по улицам. Офицеры и рядовые проходивших через станицу частей подбирали эти листы. И некоторые документы впоследствии вернулись к владельцу.

В.В. Гура в книге «Как создавался “Тихий Дон”: Творческая история романа М. Шолохова» описал факт чудесного спасения рукописей черновиков III и IV книг романа: «…командир танкового батальона подобрал летом 1942 года на одной из вёшенских улиц больше сотни разрозненных страниц третьей и четвертой книг “Тихого Дона” и в 1946 году передал эти рукописи автору. Теперь они (с июня 1975 года) находятся на хранении в рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом)» (2-е изд. М., 1989. С. 104).

С 1934 по 1984 год Шолохов был членом Правления Союза писателей. В документах Секретариата СП СССР (РГАЛИ. Ф. 631), в деле «Личная переписка Фадеева А.А., Шолохова М.А., Долматовского Е.А. и др.», хранятся письма к перечисленным литераторам за период с 1 января по 30 декабря 1943 года. Среди них 25 писем за март – июль адресованы Шолохову. Подавляющее большинство этих писем было прислано писателю из фронтовых частей: от участников боев в Ростовской области в 1942 году, из осажденного Ленинграда и из Заполярья, от гвардейцев-панфиловцев; есть письмо из госпиталя в Куйбышеве и от курсантов военного училища, письмо со сценарной студии в Алма-Ате и от молодого «чекиста» Ромы Розоренова из Ярославля, мечтающего написать роман подобный «Тихому Дону», письмо от бывшего партизана-политработника из Астрахани. Выделяются два письма только что освободившихся из лагерей НКВД бывших литературных работников – А.С. Борзенко из Печлага в Коми АССР и И.C. Макарьева из Норильска. В письмах содержатся отклики на опубликованные в мае 1943 года в газете «Правда» главы из романа «Они сражались за Родину», просьбы прислать произведения писателя, оказать помощь в литературном труде, помочь в восстановлении в рядах ВКП(б) после реабилитации и др. Обращает на себя внимание письмо гвардии капитана А.В. Баранова:

«Дорогой Михаил Александрович.

Прошу извинить за беспокойство моим письмом. Я знаю, что у Вас и без этого работы хватает. Но надеюсь, что Вы уделите минуту времени на мое письмо. Так как мое письмо пишется мною в том самом месте, где рвутся мины, снаряды, где взрываются бомбы и строчит пулемет, одним словом, там, где наши русские, украинские, белорусские, казахские, узбекские и др. чудо-богатыри напористо и твердо держат фашистскую гадину. Вернее говоря, мое письмо с веселого места. Поэтому я прошу Вас принять мой боевой гвардейский привет.

В этом письме посылаю Вашу переписку, которая мною была найдена на правом берегу р. Дона. Не помню, которого числа, но декабря месяца [у] Кутейникова (село находится в 98 км от Вёшенской. – Л.Б.) Ростовской области при отступлении (вернее – горячего Латата (так в тексте. – Л. Б.) давали тогда) немцы.

Эта переписка много кое-чего вида[ла]. Я ее хранил любовно почти полгода и решил отправить Вам.

Итак, крепко жму Вашу руку

Гвардии-капитан А.В. Баранов

Полевая почта 06689

6 апреля 1943 год».

(РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 641. Л. 118).

Речь идет о спасенных в декабре 1942 года во время боев в Ростовской области документах из практически полностью погибшего архива писателя. К письму были приложены все документы, названные Барановым общим словом «переписка». Среди них было письмо председателя Правительственной комиссии по разработке единой орфографии и пунктуации, наркома просвещения РСФСР П.А. Тюркина члену комиссии М.А. Шолохову о присылке проекта правил; копия первой страницы протокола № 22 заседания Президиума Академии наук СССР 26 августа 1939 года, когда Шолохов был избран действительным членом АН СССР; несколько рукописей начинающих авторов, которые прислали свои произведения маститому писателю на отзыв, и письма с просьбами о материальной помощи, — но самое главное, что среди присланных материалов нашлись черновики четырех отрывков из III и IV книг романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Причем рукописи 4-х листов черновиков «Тихого Дона» соответствуют иллюстрациям из книги В.В. Гуры, то есть страницам рукописи романа, хранящимся в ИРЛИ, которые имеют схожую судьбу с документами РГАЛИ.

В цитированном выше письме к А.А. Плоткину, по-видимому, не случайно Шолохов упомянул имя погибшего в 1941 году своего товарища писателя Василия Кудашева и его жену, с которой он виделся осенью 1941 года. Ведь именно в семье В. Кудашева в 1984 году журналист Л.Е. Колодный обнаружил рукопись первой и второй книг романа «Тихий Дон», в настоящее время хранящуюся в ИМЛИ.

Окончательную же точку в длинной истории с черновиками «Тихого Дона» поставило факсимильное издание ИМЛИ начала XXI века.

В марте 1945 года Шолохов вернулся с 3-го Белорусского фронта из Восточной Пруссии в Москву, затем в Вёшенскую, закончив для себя войну. День Победы он встретил в станице в творческом отпуске, работая над романом «Они сражались за Родину».

9 мая Указом Президиума Верховного Совета СССР писатель был награжден медалью «За победу над Германией», а в сентябре – орденом Отечественной войны I степени.

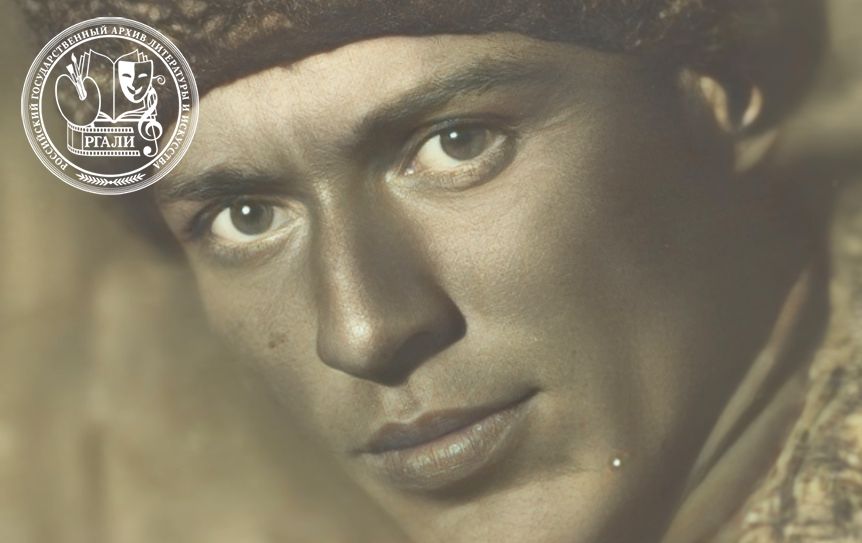

Иллюстрации:

- 1. М.А. Шолохов. Фотография с дарственной надписью П.В. Абрамову. 27 марта 1929 г. РГАЛИ. Ф.1197. Оп.1. Ед. хр. 5. Л.1.

- 2. Шолохов М.А. «Обида». Рассказ. [1925–1926 гг.] Автограф. РГАЛИ. Ф.1197. Оп.1. Ед. хр.1. Л.1.

- 3. М.А. Шолохов читает отрывки из романа «Тихий Дон» в клубе завода «Красный богатырь». Москва. 1929 г. РГАЛИ. Ф.1197. Оп.2. Ед. хр.4. Л.1.

- 4. М.А. Шолохов в группе с калмыцкой делегацией на Первом съезде ССП СССР. 1934 г. РГАЛИ.Ф.1197. Оп.1. Ед. хр.5. Л.4.

- 5. М.А. Шолохов. [1943–1945 гг.] РГАЛИ. Ф.1197. Оп.1. Ед. хр.5. Л.5.

- 6. Шолохов М.А. «Тихий Дон». Отрывок из книги третьей, части шестой, главы XI. [1929–1931 гг.] Автограф. РГАЛИ. Ф. 631. Оп.15. Ед. хр.641. Л.125.

- 7. Шолохов М.А. «Тихий Дон». Отрывок из книги четвертой, части восьмой, главы 1. [1937–1940 гг.] Автограф. РГАЛИ. Ф.631. Оп.15. Ед. хр.641. Л.126об.

- 8. Дом М.А. Шолохова в станице Вёшенской. 1936 г. Фотокопия. РГАЛИ. Ф.1197. Оп.2. Ед. хр.4. Л.14.

- 9. Свидетельство с родословной фокстерьера по кличке Грум, принадлежащего М.А. Шолохову. 1938–1939 гг. РГАЛИ. Ф.631. Оп.15. Ед. хр.641. Л.124.

- 10. М.А. Шолохов на охоте. 1935 г. Фотокопия. РГАЛИ. Ф.1197. Оп.2. Ед. хр.4. Л.7.