Текст: Елена Матросова

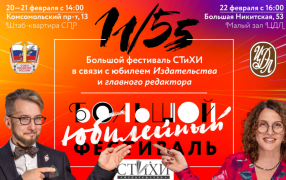

Целый месяц культурное пространство «In Artibus foundation» принимало у себя петербургских гостей, представителей, как они сами себя называют, «Безнадежного искусства», художников и поэтов. На фоне живописных полотен Анатолия Савельевича Заславского, помимо других мероприятий, прошли два поэтических вечера: презентация новой книги стихов Алексея Машевского «Близкое небо», и практически совпавший с завершением выставки юбилейный вечер Алексея Пурина, состоявшийся 9 июля.

При всей непохожести и самобытности «безнадёжных», хотя бы два общих момента стоит отметить.

Присутствовавший среди гостей вечера Виктор Куллэ однажды очень точно сформулировал принцип модернисткого искусства, утверждая, что «каждый подлинный поэт стремится… создать свой суверенный мир, обустроить его, сделать пригодным для собственного обитания… и втянуть, едва ли не насильственно, в оный мир читающего». «Безнадёжное искусство» отказывается от оголтелого самовыражения, от сотворения собственных миров, в центре внимания — мир единый, подлинный, если угодно, объективный, постигаемый через субъективный духовный опыт художника или поэта. Недаром выставка Анатолия Заславского называлась «В поисках утраченной истины».

Долгое время принималось за аксиому, что необходимо избавить искусство от всех условностей, ограничивающих свободу художника, таких как рифма, ритм, размер в поэзии или повествовательность и фигуративность в живописи. «Безнадёжные» особо подчёркивают важность преодоления «сопротивления материала», в процессе которого только и может родиться то самое «чуть-чуть», о котором говорил Лев Толстой. Алексей Пурин, известный своим строгим отношением к верлибру, однажды заметил, что «под верлибрами бессмысленно ставить даты – они пишутся никогда. Там нет ни отцов, ни детей – одно лишь бесплодие».

Ведущим вечера был Алексей Машевский. Говорили об отношениях поэта со временем, о том, что бывают поэты, живущие больше в пространстве, например, Александр Кушнер, и другие, очень тонко чувствующие время, например, Осип Мандельштам. Пурин признавался, что всё время жил в безвременье: в «очаровательном» брежневском, горбачевском, коротком, когда буквально за несколько лет произошли глобальные сдвиги во всех сферах жизни, ельцинском, которому, тем не менее, благодарен, так как удалось побывать за границей, в европейских странах и Соединённых Штатах.

Говоря о пространстве и времени, через апорию Зенона «Стрела» перешли к образу святого Себастьяна. Оказалось, что у Пурина есть несколько стихотворений, посвящённых этому святому. Вот одно из них, вдохновлённое картиной Антонелло да Мессины и замечанием, когда-то услышанным от Заславского, что низкая линия горизонта прибавляет роста фигурам, изображённым на плоскости холста:

- ***

- Поместил блистательный мессинец

- эту плоть в архитектурный строй,

- от симметрии ни на мизинец

- отойти не дав ей золотой.

- Что герою — боль, то нам — гостинец,

- соблазнённым стройностью пустой;

- мы — жильцы минутные гостиниц,

- он — к Отцу стремится на постой.

- ...А ещё мне скажет Мастер цвета

- и соотношенья: «Посмотри,

- сколь там низок горизонт, — а это

- прибавляет роста раза в три!»

- ...Ну представь, что это просто лето...

- Просто красота легкоатлета...

- Арки, тучки, флагов пузыри...

- (Antonello da Messina, 1476–1479)

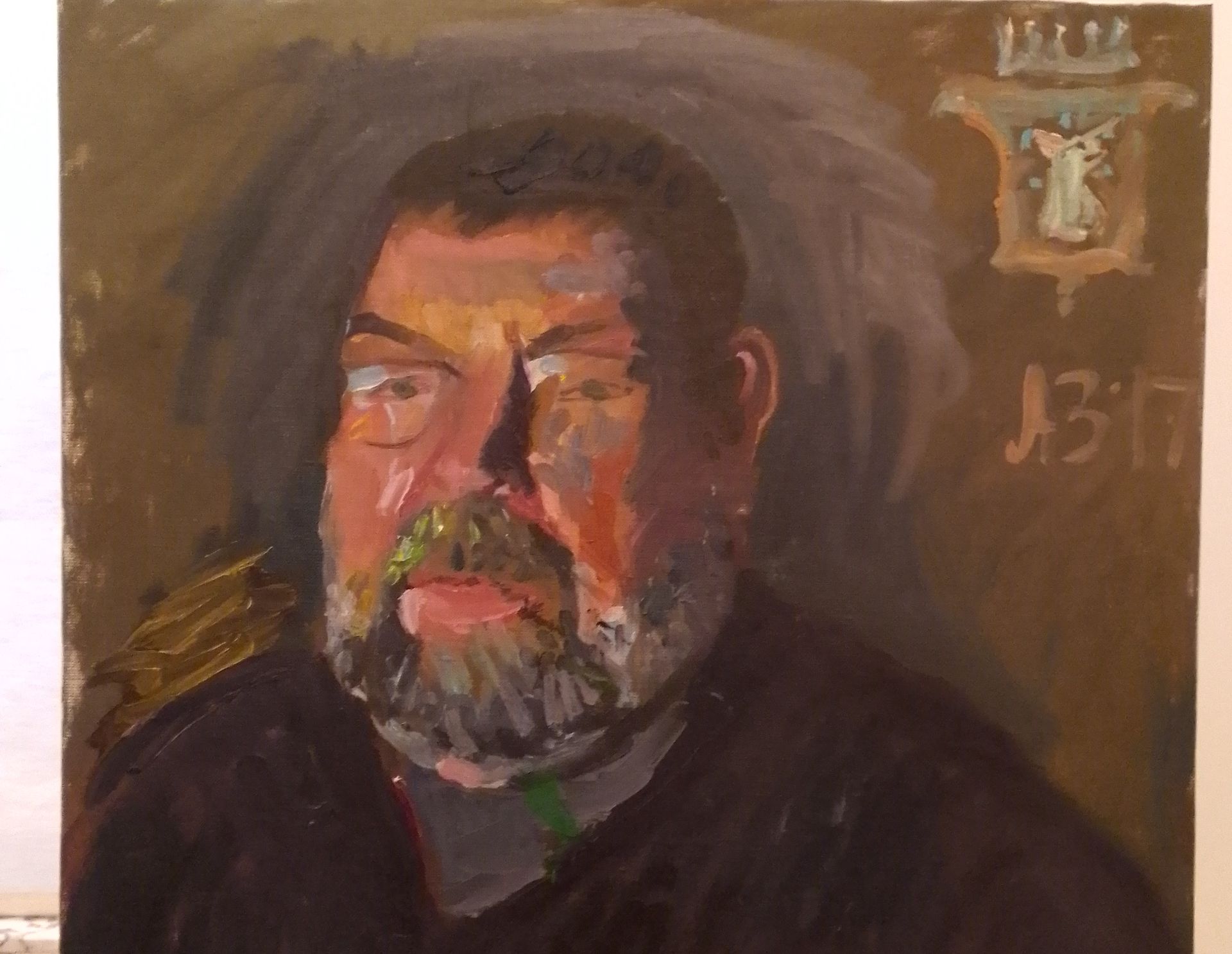

Посвящено стихотворение также Анатолию Заславскому. Собственно, разговор и зашёл о связи поэзии и живописи, в частности о том, как живопись способна передать течение времени. Попутно отметили, что многие русские поэты были хорошими художниками, например, Лермонтов, Волошин, Бродский. Вспомнили и замечательные рисунки уже сошедшего с ума Батюшкова. Сам Пурин признался, что в молодости без живописи не обошлось. Вспомнили Серебряный век, где портреты лучших поэтов писали лучшие живописцы, например, портреты Кузмина и Блока, написанные Константином Сомовым. Кстати, портреты Пурина и Машевского кисти Анатолия Заславского на выставке были.

Упомянули о множестве аллюзий и отсылок в стихах Пурина. На вопрос ведущего о том, чем стихи Пурина, по собственному мнению поэта, отличаются от постмодернистского интертекста, Пурин ответил, что не иронизирует и не сбавляет патетики. Впрочем, заметил Алексей Машевский, «перец» в поэзии Пурина наличествует, правда, не всем и не всегда заметный. Попутно отметили, что искусство в корне своём аристократично и даже неполиткорректно.

И, разумеется, было много стихов. В конце вечера Пурин прочитал свой вариант «Памятника».

- * * *

- Я памятник воздвиг – едва ли ощутимый

- для вкуса большинства и спеси единиц.

- Живые сыновья, увидев этот мнимый

- кумир, не прослезят взыскующих зениц.

- И внуки никогда, а правнуки – подавно,

- в урочищах страстей не вспомнят обо мне –

- не ведая о том, сколь сладостно и славно

- переплавлялась боль на стиховом огне.

- Слух обо мне пройдёт, как дождь проходит летний,

- как с тополей летит их безнадёжный пух, –

- отсылкой в словаре, недостоверной сплетней.

- И незачем ему неволить чей-то слух.

- Умру. И всё умрет. И гребень черепаший

- Меркурию вернёт плешивый Аполлон.

- И некому, поверь, с душой возиться нашей

- и памятью о нас: нам имя – легион.

- Капитолийский жрец, и род славян постылый,

- и утлый рифмоплёт – всё игрища тщеты.

- Но, муза, оцени – с какой паучьей силой

- противилось перо величью пустоты.

Из приведённого стихотворения отчасти становится понятно, почему «безнадёжные» именно так себя поименовали. Но Алексей Машевский однажды обмолвился, что «безнадёжные» потому, что безнадёжно влюблены в то, чем занимаются, в то, чему посвятили жизнь.