Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

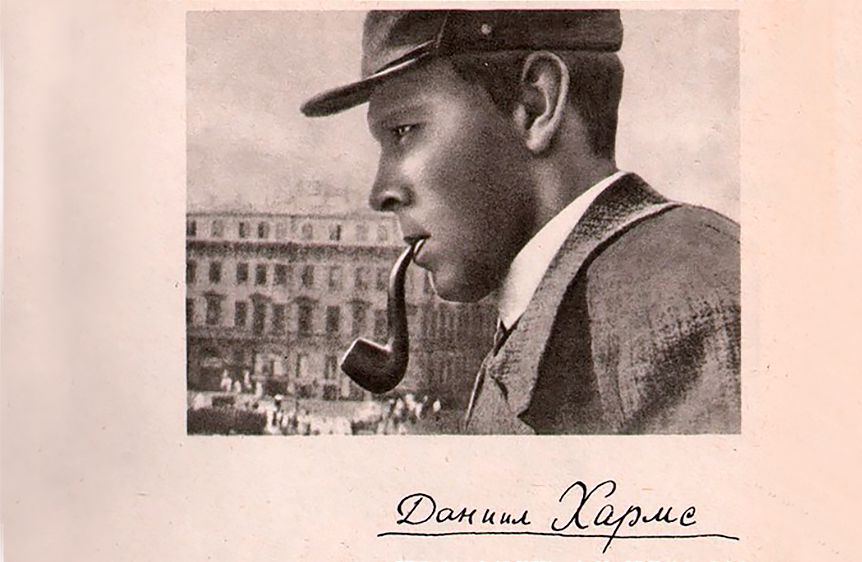

Даниил Ювачев родился в революционное время — 30 декабря 1905 года. О своем появлении на свет он написал уморительный рассказ, разумеется, состоящий из вымысла и мистификаций.

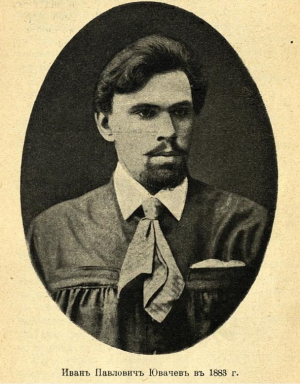

Его отец был бунтарем, народовольцем, мыслителем, писателем. Он всегда относился к нему почтительно — конечно, по-своему, примерно, как в этих стихах:

- Скрепив очки простой веревкой, седой старик читает книгу.

- Горит свеча, и мглистый воздух в страницах ветром шелестит.

- Старик, вздыхая гладит волос и хлеба черствую ковригу,

- Грызет зубов былых остатком и громко челюстью хрустит.

На языке Хармса это — изъяснение нежности.

Его литературный путь начался в 1925 году, когда Хармс (тогда еще не придумавший этот псевдоним) познакомился с поэтом-заумником Александром Туфановым. Его искания соответствовали самым принципиальным сомнениям Ювачева, который увидел новую поэзию, новый язык в построениях Туфанова и Хлебникова. Шагнул в сторону от них. Его интересовало и словотворчество, и иронический — нередко с горечью — взгляд на действительность. Подобно Хлебникову, он стал актером на сцене жизни, представляя себя эдаким циничным денди. В литературе есть право на дурь, на самоупоение, на ролевую игру. Есть право на свободу, хотя признать это всегда непросто.

У него нашлись единомышленники — Николай Заболоцкий, Александр Введенский, чуть позже к ним присоединился Николай Олейников. Встречи «чинарей», которые создали Объединение реального искусства — ОБЭРИУ, превратились в свободную творческую школу. В то время возникло несколько литературных направлений, манифестов… В случае с обэриутами это был не просто жест. Они действительно создавали новую литературную школу.

Круг писателей и художников, близких к содружеству обэриутов, включал не меньше дюжины человек, которых объединял отказ от традиционных приемов в литературе и искусстве.

В ответ на упреки отца, не принимавшего эксперименты заумников, он написал:

- Мои стихи тебе папаша

- Напоминают просто кашель.

- Твой стих не спорю много выше

- Но для меня он шишел вышел.

Чинарь

Он относился к языку как к пластичному материалу, который можно растягивать и ломать — как в этом шутливом четверостишии. Тарабарщина со смыслом. Чушь, нелепица, в которой проступает нечто важное, понимаемое на уровне интуиции, в цепочке ассоциаций. Подобные эксперименты, например, для Пушкина — это шалость, из которой подчас рождалось что-то серьезное и основательное. А Хармс всерьез относился к первым подступам к поэтической лаборатории, к ее сырью. Шалости стали его профессией. Дилетантом он не был. Отказ от формальной логики был серьезным решением, а обращение к поэтике абсурда не обошлось без философской подкладки…

В 1920-е в искусстве (и не только) рождались новые формы, новые принципы существования. И, хотя не все новации вписывались в палитру советской идеологии, импульс для развития новых направлений, безусловно, дала революция. Казалось, что все обыкновенные и чинные произведения уже написаны. Умами владели странные повести Андрея Платонова и Юрия Олеши, а уж как расцвел авангард в живописи, и вспоминать нечего.

Но Хармс, пожалуй, поставил рекорд по необычной и отточенной зауми. Пропустил электрическое напряжение через эпатажные строки. В его дневниковых записях мы видим изысканно образованного книгочея. Он не просто пародировал в стихах то Пушкина, то Лермонтова, то Маяковского, то Есенина. Он их прочувствовал, проник в секреты их мастерства, все перемешал и изменил.

Себя Хармс в собственных вещицах представлял человеком необыкновенным: «Меня называют капуцином. Я за это, кому следует, уши оборву, а пока что не дает мне покоя слава Жан Жака Руссо. Почему он все знал? И как детей пеленать и как девиц замуж выдавать! Я бы тоже хотел так все знать. Да я уже все знаю, но только в знаниях своих не уверен. О детях я точно знаю, что их не надо вовсе пеленать, их надо уничтожать». Замечательный образец вывернутой логики.

Прирожденный эксцентрик в каждом жесте, Даниил Ювачев скрывал себя, примеряя различные амплуа. «Люблю маленьких гладкошерстных собак. Люблю хороший юмор. Люблю нелепое», — писал он. Но это огромное упрощение. Маска филистера. А нутро Хармса проглядывает и в стихах, и в прозе, и в случайных записях.

- Луна и солнце побледнели,

- созвездья форму изменили.

- Движенье сделалось тягучим,

- и время стало, как песок.

- А дворник с черными усами

- стоит опять под воротами

- и чешет грязными руками

- под грязной шапкой свой затылок.

- И в окнах слышен крик веселый

- и топот ног, и звон бутылок.

Это — о главной теме искусства. О том, как проходит время. Стихотворение с могучей мускулатурой. Думаю, его стоит включать в хрестоматии и антологии, в своем жанре оно совершенно. Стилизация превращается в нечто большее, такова суть хармсовского метода.

В 1939 году он написал повесть «Старуха», к которой долго подступался. Вспомним только зачин этой повести: «На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее: "Который час?"

— Посмотрите, — говорит мне старуха.

Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок.

— Тут нет стрелок, — говорю я.

Старуха смотрит на циферблат и говорит мне:

— Сейчас без четверти три».

Такая проза легко выучивается наизусть.

Литература — даже самая привычная — всегда парадоксальна. У обэриутов получился парадокс в квадрате. Их стихия — сочетания реальной пластики с запахом земли и мяса и — немыслимого гротеска. «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется», — эта известная формула Хармса отсюда и прорастает. В общем-то достаточно этой максимы, чтобы определить его стиль. В длинных комментариях истина теряется.

Такой правды «реального искусства» (эта формула совсем не случайна) они не находили ни у записных реалистов, ни у символистов, ни у традиционных «некрасовцев», которые были в почете в то время, ни у таких поэтов, как Мандельштам. Немного ближе к ним был Маяковский, но обэриутов невозможно представить как комментаторов эпохи, пропагандистов, создателей эпических полотен о современности. Они были революционерами в поэзии, но не собирались прославлять и защищать революцию пером.

Быть может, стиль «чинарей» обязан своим появлением не только революции, показавшей, что все возможно, но и отторжению от поэтических стереотипов символизма. Иногда отрицание бывает творчески продуктивным. Он видел только фальшь в лирических массивах Блока. Да и Пушкина Хармс, как правило, воспринимал в качестве объекта пародий. Другое дело Гоголь — в нем ощущалась аномальная сила. Из Гоголя они немало черпали. Страшноватый юмор Хармса напоминает и смеховые мотивы Достоевского — и «Село Степанчиково», и, прежде всего, линию капитана Лебядкина из «Бесов». С образом Лебядкина связан и герой хармсовского романа «Рыцарь», который, например, декларирует: «Я пострадал за Родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания».

Вообще — юмор Гоголя и Достоевского часто основан на повторениях фраз, речевых конструкций. Этот прием облюбовал и Хармс. Смех у них соседствует с самыми мрачными омутами подсознания. В этом тоже — родство Хармса с автором «Села Степанчикова».

«Иван Топорышкин пошел на охоту»

Почему Маршак привлек обэриутов к детской поэзии? Увидел в стихах чинарей игровой начало, свойственное английским потешкам, которыми увлекались русские детские поэты. Получился не безупречный результат. Небезупречный, как теории педологов, которые тогда властвовали в школе и вокруг нее. Вот и детские стихи обэриутов — бойкие, нередко блистательные по форме — то и дело получались слишком рациональными. Это в большей степени упражнения, а не стихи. Но сказанное не касается Хармса. Он умел, если удавалось себя убедить, работать на заказ и в то же время на совесть. Среди его детских стихов и зарисовок есть настоящие шедевры. Маршак — выдающийся мастер, именно мастер, на средневековый манер, считал взрослые стихи Хармса штукарством, не видел смысла в столь радикальных экспериментах.

Чуковский писал о поэзии, которая связана с детским восприятием мира: «экспромты, порождённые радостью. Это не столько песни, сколько звонкие выкрики, или "кричалки". Они не сочиняются, а вытанцовываются. Их ритм — хорей. Они кратки — не длиннее двустишия. Выкрикиваются по несколько раз. Они заразительны для других малышей». Хармс писал именно так. Почти, как ребенок. Это настоящие страшилки, дразнилки, порождения детской фантазии. Но — с обэриутской эксцентрикой, которая не мешает, а только выручает поэта:

- Пришел к парикмахеру Колька Карась.

- — Садитесь, — сказал парикмахер, смеясь.

- Но вместо волос он увидел ежа

- И кинулся к двери, крича и визжа.

Он музыкален. Интонации Хармса остаются с нами на всю жизнь:

- Шёл по улице отряд —

- сорок мальчиков подряд:

- раз, два, три, четыре,

- и четырежды четыре,

- и четыре на четыре,

- и ещё потом четыре. —

Это же считалочка. Детская тарабарщина. Он ломает все устои и стереотипы, выворачивает наизнанку логику — и начинается игра. В отличие от «Путаницы» Чуковского Хармс еще и напрочь лишен сентиментальности, как и положено авангардисту. Он переходит от хохм к саркастическому кощунству, а от потешек — к трагизму. Удавались ему и лирические зарисовки:

- И вот однажды на заре

- Вошел он в темный лес.

- И с той поры,

- И с той поры,

- И с той поры исчез. —

Такова хармсовская фреска 1937 года.

Не случайно потом, годы спустя, Хармс возвращался к читателям после забвения именно, как детский поэт. Да и педагоги Хармса любили: он открывает детям необычный, незаштампованный, несимметричный мир, в котором действует не только формальная логика. Это важно осознавать не только художникам, но и математикам, инженерам, да и вообще каждому человеку. Каждый должен осознавать, что дважды два — это нередко двадцать пять.

Участь детского поэта он нес с достоинством. Искал и находил сюжеты, созвучия, игровые репризы, которыми можно удивить самых наивных читателей. Хотя бывало, что и тяготился ею — как без этого?

Но снова и снова начинал игру, затевал хороводы: «Когда он на флейте играл тю-лю-лю, лягушки плясали турлим тю-лю-лю, турлим тю-лю-лю, турлим!» Родным стал для детей и Иван Топорышкин. Хармс демонстрировал брезгливое отношение к детям, иногда это проскальзывает и в стихах. Это штрих к автопортрету поэта. Он рассуждал примерно так: «Травить детей — это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!» Это тоже поза — эффектная, парадоксальная, хотя и с долей правдоподобия. Но так рассуждать на тему «я ненавижу детей» могут только вечные дети!

…Трудно представить, что Хармсу было только 36. Он успел стать человеком из прошлого. Прежде всего — в собственном понимании. Несбывшимся человеком. Он мог существовать только вне общественной жизни. В годы войны это почти невозможно. Особенно — в большом городе. Поэтому жизнь поэта завершилась трагически — и подробностей вспоминать не стоит. Это тупик в тупике, осмыслять его — значит уходить еще дальше от правды. Если она вообще возможна.

Просвет все-таки был. Правда, через много лет после смерти автора. Он стал одной из самых притягательных фигур для молодых литераторов. Мало кто из поэтов 1970-90-х избежал влияния Хармса. Да и в прозе он помог многим, от записных юмористов до постмодернистов. Его издают, комментируют, изучают и любят.

Думается, впереди новые исследования Хармса, его стихов и прозы. Его эксперименты уже не нуждаются в реабилитации, но, быть может, острее, чем прежде, нуждаются в понимании, которого все меньше.