Текст: Наталья Соколова/РГ

Отрывок и обложка книги предоставлены издательством «Никея»

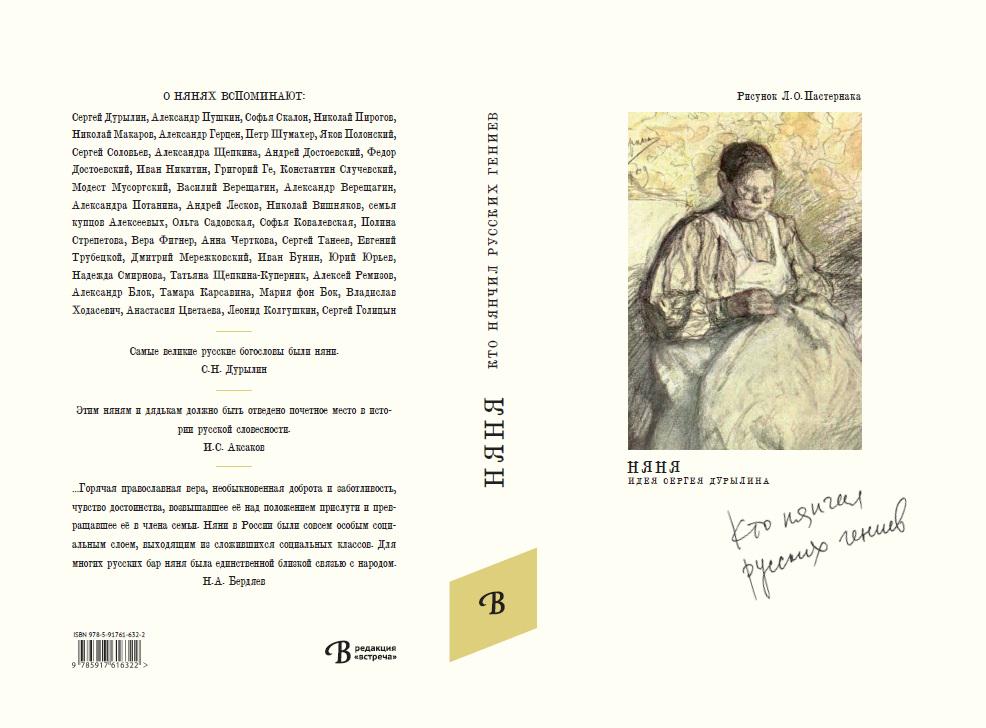

Русская няня - для нас это знаменитая «Арина Родионовна», няня Александра Сергеевича. Такие няни были у многих русских людей, но о них было ничего неизвестно до недавнего времени. Идея сборника воспоминаний о нянях принадлежит педагогу, богослову, писателю и поэту Сергею Дурылину. В первой половине XX века он начал искать материалы, собралась внушительная папка, благодаря потомкам дошедшая до наших дней, но закончить задуманное Сергей Николаевич не успел. «Русская няня в религиозном, нравственном, эстетическом развитии русского человека имела несравненно большее значение, чем сотни всяких педагогов, публицистов, просветителей, проповедников и т. д., - писал Дурылин, - … русскую науку и историю можно горько упрекнуть за то, что она не уделила никакого внимания историческому подвигу русской няни, тогда как русская поэзия и художественная литература, в числе немногих положительных образов, сохранили и возвеличили именно образ русской няни».Почему же в издательстве «Никея» через много лет решили обратиться к этому проекту? Феномена няни в том патриархальном, «пушкинском» понимании больше не существует. Няня теперь перешла в разряд домработниц и прислуги, выполняющих прикладную функцию - посидеть с ребенком, пока мама и папа заняты работой и делами. Тем интереснее вспомнить былое и, может, даже чему-то поучиться у добрых нянь прошлого, этих ангелов-хранителей.

Книга «Няня. Кто нянчил русских гениев» развенчивает миф, что няни были дремучи.

Несмотря на отсутствие должного образования, они несли бесценный опыт крестьянской мудрости, обладали чувством юмора и особым достоинством. Они были источником тепла и любви, которыми ребенок с рождения должен быть окружен. «Няням и дядькам должно быть отведено почетное место в истории русской словесности, - писал другой известный публицист Иван Аксаков. - В их нравственном воздействии на своих питомцев следует, по крайней мере, отчасти, искать объяснения, каким образом в конце прошлого и первой половине нынешнего столетия, в наше оторванное от народа общество, в эту среду, хвастливо отрекавшуюся от русских исторических и духовных преданий, пробивались иногда, неслышно и незаметно, струи чистейшего народного духа».

Материалы, которые вошли в книгу, очень долго лежали в архивах. Составитель книги Виктория Торопова, автор биографии Дурылина в серии «ЖЗЛ», в 60-е годы прошлого века жила в доме Дурылина в Болшеве. Вдова писателя Ирина Алексеевна передала папку с собранным материалом и попросила подготовить ее к печати, а при возможности издать, дополняя ее другими материалами о нянях, которых в архиве Дурылина не было.

Больше половины воспоминаний не известны широкому читателю, они никогда не публиковались. Список имен, чьи воспоминания собраны в книге в хронологическом порядке, впечатляет: сам Сергей Дурылин, конечно, Александр Пушкин, Николай Пирогов, Александр Герцен, Яков Полонский, Сергей М. Соловьев, Федор и Андрей Достоевские, Константин Станиславский, Модест Мусоргский, Василий и Александр Верещагины, Дмитрий Мережковский, Александр Блок, Анастасия Цветаева и даже Вера Фигнер и Петр Шумахер. Воспоминания детства от представителей дворянских семей, мещанских и купеческих. «В книге собраны разные жанры: воспоминания, небольшие свидетельства, стихотворения, - говорит о сборнике литературный критик Николай Александров. - Весь этот удивительный мир со своими достоинствами и недостатками.

Несмотря на различное происхождение людей, чьи воспоминания опубликованы в книге, характер няни неизменен.

Типология сразу узнается и читается. Няни не были равны по своему социальному происхождению, они несколько отличались по степени образованности, но не это было главным. Дядьки и няньки - это то, что составляло мир ребенка. Они были носителями особой душевности, религиозности, соединенной с суевериями и бытовым язычеством, бескорыстной преданности. Няня не приходила и уходила, она постоянно жила в семье, она была членом семьи, у нее была отдельная комната, она была хозяйкой в детской. У Дурылина есть воспоминания, что родители даже не заходили в детскую. Няня закладывала основы - что хорошо, что плохо, что есть любовь и нелюбовь. Мир этот не восстановить. Единственное, что мы можем сделать - сохранить воспоминания о нем и рассказать об этом опыте нашим детям».

Издатели очень долго спорили, включать или нет в сборник воспоминания известной террористки Веры Фигнер, несколько раз совершавшей попытки убить Александра II.

В итоге в книгу вошли ее воспоминания о няне и письмо к сестрам из Шлиссельбургской крепости, датированное 9 марта 1904 года. Оказавшись в заточении - в одиночной камере она провела двадцать лет - Фигнер писала мемуары. И важнейшее место в них занимают воспоминания именно о няне, которая в противовес ее отцу, в семье, где росли восемь детей, была источником тепла и добродетели. «Няня в первые десять лет нашей жизни была единственным существом, с которым мы чувствовали себя свободно и которое не ломало нас; она одна, как умела и как могла, любила и ласкала нас, и ее одну мы могли любить и ласкать без стеснения, - вспоминала Вера Фигнер. - В семье нас держали строго, даже очень строго: отец был вспыльчив, суров и деспотичен... Мать — добра, кротка, но безгласна. Ни ласкать, ни баловать, ни даже защитить перед отцом она нас не могла и не смела, а безусловное повиновение и подавляющая дисциплина были девизом отца».

Портал «Год литературы» приводит отрывок из книги «Няня. Кто нянчил русских гениев?»

«Няня. Кто нянчил русских гениев?»,

М., «Никея», редакция «Встреча», 2017

Николай Пирогов

Другая черта, свидетельствовавшая о моей детской наивности в ту пору, была привязанность к моей старой няне. Эта замечательная для меня личность называлась Катериною Михайловною; солдатская вдова из крепостных, рано лишившаяся мужа и поступившая еще молодою к нам в дом, с лишком 30 лет оставалась она нашим домашним человеком, хотя и не все это время жила с нами; горевала вместес нами и радовалась нашими радостями. Я сохранил мою привязанность, вернее, любовь к ней до моего отъезда из Москвы в Дерпт.

Видел ее и потом еще раза два; но в последние годы она начала сильно зашибать; и прежде это добрейшее существо с горя и с радости иногда прибегало к рюмочке, но уже одна рюмка вина сейчас выжимала слезы из глаз. «Михайловна заливается слезами» — это значило, что Михайловна, с горя ли с радости, выпила рюмку. Мы — и дети, и взрослые — все это знали и, зная, иногда с нею же плакали, не зная о чем. Все существо этой женщины было пропитано насквозь любовью к нам, детям, вынянченным ею.

Я не слыхал от нее никогда ни одного бранного слова; всегда любовно и ласково останавливала она упрямство и шалость; мораль ее была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила из любящей души. «Бог не велит так делать, не делай этого, грешно!» — и ничего более.

Помню, однако же, что она обращала внимание мое и на природу, находя в ней нравственные мотивы. Помню, как теперь, Успеньев день, храмовый праздник в Андроньевом (правильно: Андрониковом. — В. Т.) монастыре; монастырь и шатры с пьяным, шумящим народом, раскинутые на зеленом пригорке, передо мною, как на блюдечке, а над головами толпы — черная грозовая туча; блещет молния, слышатся раскаты грома. Я с нянею у открытого окна и смотрим сверху. «Вот, смотри, — слышу, говорит она, — народ шумит, буянит и не слышит, как Бог грозит; тут шум да веселье людское, а там, вверху, у Бога — свое».

Это простое указание на контраст между небом и землею, сделанное, кстати, любящею душою, запечатлелось навсегда и всякий раз как-то заунывно настраивает меня, когда я встречаю грозу на гулянье. Бедная моя нянька, как это нередко случается у нас с чувствительными, простыми людьми, начала пить и, не перенося много вина, захирела, и так, что собралась уже умирать; не знаю уже, почему, но решено было поставить промывательное; я был тогда уже студентом и в первый раз в жизни совершил эту операцию над моею нянею; она удивилась моему искусству и после сюрприза тотчас же объявила: «Ну, теперь я выздоровлю». Через три дня она, действительно, поднялась с постели и жила еще несколько лет; прожила бы, может быть, и более, если бы, на свою беду, не нанялась у Авдотьи Егоровны Драгутиной, молодой жены пожилого мужа-купца. Был у них сынок, Егоринька; к нему и взяли мою няню, а через няню познакомилась и наша семья с Драгутиными.

О, tempora, o mores! Цицерон, которого я тогда не читал, кажется, всегда и везде кстати.

Замоскворечье; хорошенькая, веселенькая, красиво меблированная квартира во втором этаже.

Хозяйка, лет 25, красивая, всегда наряженная брюнетка с притязанием на интеллигенцию, с заметною и для меня, подростка, склонностью к мужскому полу, с раннего утра до ночи одна с маленьким сыном, нянею и учителем, кандидатом университета, рослым и видным мужчиною, Путиловым. Муж, угрюмый, несколько напоминающий медведя, впрочем, не из дюжинных и добропорядочный во всех отношениях, целый день в лавке, в гостином дворе; дом — как полная чаша; чай пьется раз пять в день, кстати и некстати.

Муж, возвращающийся поздно домой, усталый, идет прямо к себе в комнату, пьет чай, ужинает и ложится спать. Ребенок уходит спать в детскую с нянею.

Хозяйка и учитель остаются наедине, в двух больших комнатах, пьют чай, запирают и входные, и выходные двери, и так на целую ночь до рассвета. Ежедневно одна и та же история.

— Да что же они там делают одни? — любопытствовал я узнать от моей няни.

— Да кто же их, батюшка, знает; никого не пускают к себе — как тут узнаешь? Слышно, что то говорят, то молчат.

— А муж что?

— Муж спит.

Так продолжается целые годы. Я охотно посещал этот дом, забавлялся и с мальчиком, шутил и сплетничал с Авдотьею Егоровною, и всегда в присутствии няни (не упускавшей меня из виду) пил чай, кофе, шоколад, сколько в душу влезало. Однажды прихожу — молчанье, темнота, шторы спущены.

Что такое? Авдотья Егоровна что-то нездорова. Смотрю — моя Авдотья Егоровна лежит на полу, в одном спальном белье; в комнате чем-то летучим пахнет.

Слышу — что-то бормочет; няня около нее и делает мне какие-то знаки, чтобы я вышел. Что за притча! Оказалось, что эта милая дамочка чистит себе зубы табаком и потом упивается гофманскими каплями, бывшими тогда в большом употреблении как домашнее средство против всех лихих болезней. Потом гофманские капли заменились полынною, а, наконец, и простяком.

Учитель кончил курс. Хозяин обрюзг более прежнего и сделался еще неприступнее; а хозяйка, спившись с круга, увлекла в запой и мою добрую, милую няню, Катерину Михайловну. /…/

Василий Верещагин

Из впечатлений самых первых годов не осталось у меня ничего сознательного; говорили, что я всегда просил у няни: «папки-кокс!»: папки — хлеб; кокс — кости, глодать которые я очень любил. Мне рассказывали также, что очень маленького меня полушутя-полусерьезно мамаша иногда посекала, и чтобы не оставалось во мне сердитого чувства, после экзекуции заставляла кричать: «Ку-ка-реку!» — в горе, в слезах, я исполнял

приказание, но, к счастию, совсем не помню об этом.

Тоже неясно помню ссоры из-за меня няни с первым гувернером нашим Витмаком Федором Ивановичем и даже с мамашею, которым она не давала меня наказывать. Я был, как рассказывали, ребенок болезненный, нервный. Почти все мы страдали так называвшейся у нас золотухой, в сущности, мокрыми лишаями, от которых лечили нас декоктами, прикладыванием папоротника и другими домашними средствами; по милости комаров, впрочем, расчесывание кожи детьми было только натурально, а комаров было великое множество!

Вспоминаются и дамы — помещицы и чиновницы, ведущие беседу на диванах «в каминной» и «гостиной». Тут впервые совершенно ясно выступает передо мною моя собственная фигура: в синей мериносовой, прошитой красным шнурком рубашечке, с такою же сумочкою для платка через правое плечо, в белых коленкоровых штанишках я иду здороваться с гостями. Волосы мои гладко причесаны и сильно напомажены помадой — «Мусатова в Москве с сыном», как гласил ярлычок на банке, — панталоны

накрахмалены и шумят.

— Няня, как хрустит! — говорю я старушке, следующей за мною или, вернее, за нами, потому что помню себя со старшим братом. Няня, тоже принаряженная и без табака под носом, идет с праздничным выражением на лице и ласково, низко кланяется барыням, называя всех по именам, с прибавкой «матушка» для тех, кто постарше.