Текст: Борис Кутенков

Коллаж: ГодЛитературы.РФ

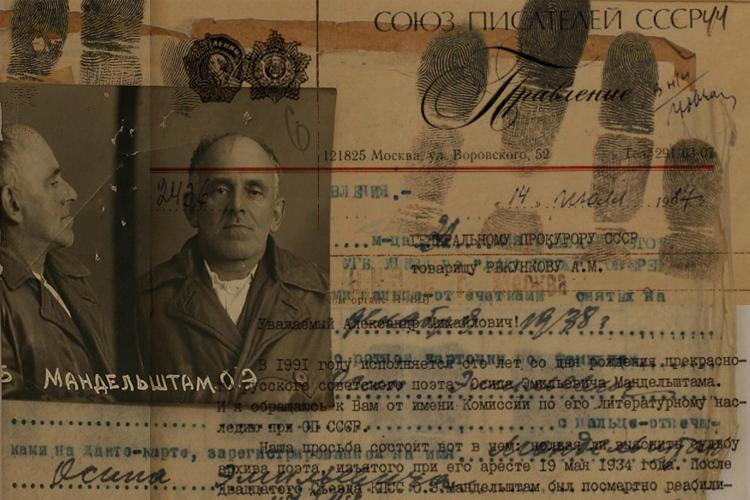

Начнём с важного материала, пропущенного в предыдущем обзоре. «Знамя», редакторы которого, по свидетельству Сергея Чупринина, в последнее время «перебрасывают друг другу косяком идущие ослепительные рукописи», публикует в 5-м номере одну из них. Перед нами - статья мандельштамоведа и историка Леонида Видгофа о найденной им рукописи Бориса Мяздрикова, который рассказывает историю пребывания в одной камере с Мандельштамом в 1934 году. «Затем полился поток бессвязных фраз - он всё возбуждался и возбуждался. Моя попытка прервать его, успокоить, что-то разъяснить ни к чему не привела - он стал метаться по камере, ломать себе пальцы; затем как-то сразу он ослабел, сел на койку и, не раздеваясь, прилёг лицом к стене. Дело шло к вечеру, на душе у меня было скверно. Я тоже лёг и вскоре заснул. Проснулся я оттого, что почувствовал, как

чьи-то пальцы щупают мою шею. Около меня стоял Мандельштам, и его руки были протянуты ко мне. Я вскочил и бросился к двери, на мои стук и крики отозвался надзиратель.

Вызвали дежурного по корпусу - я весь дрожал от страха и стал просить, чтобы нас разъединили, - “я не хочу сидеть с сумасшедшим!”». Сайт «Радио Свобода» среди прочих мандельштамоведов интервьюирует Ирину Сурат, уверенную в достоверности мяздриковских воспоминаний: «У меня создалось впечатление, что это подлинный текст, для мистификации он недостаточно ярок. Это люди - и сам Мяздриков, и, видимо, его родственники, которые вложили туда, потому что там другой рукой подпись на портрете, вырезанный из календаря портрет, - это люди очень далёкие от Мандельштама, они толком не понимали, кто это. <…> Я прочитала внимательно эту публикацию, но не сам мемуар огромный, но у меня сложилось впечатление, что это тот случай, когда нашлось свидетельство. И меня это мало удивляет». Интервью на «Свободе» посвящено выходу в сан-францисском издательстве «Аквилон» филологического сборника «Мандельштам-читатель. Читатели Мандельштама», подготовленного Андреем Устиновым и Олегом Лекмановым, и загадкам биографии поэта: «Надежда Яковлевна уверяет, что она сошлась по-настоящему с Мандельштамом чуть ли не 1 мая 1919 года и что познакомил ее с ним замечательный киевский поэт Владимир Маккавейский. И тут получается, что это не совсем так, и я до сих пор пытаюсь этот вопрос понять…» (филолог, литературовед

Александр Парнис). «…Помните эпизод, что в знаменитом стихотворении "Черепаха", которое кончается четверостишием, о котором она пишет, что, по-видимому, он [Маккавейский] подсказал Мандельштаму это четверостишие? Так или не так - до сих пор серьёзный вопрос. И, просматривая киевскую периодику, я обнаружил один текст Маккавейского, где появляется образ черепахи...» Упоминается и о ближайших планах «Аквилона» - сборнике памяти Бориса Томашевского и издании Андреем Устиновым и Игорем Лощиловым малоизвестного поэта начала XX века Чролли (Константина Тарасова), стихи которого весьма жёстко критиковали Гумилёв и Блок.

Новый номер «Ариона» вышел с несколькими исследованиями о различных аспектах современной поэзии в соотношении с классической. Вероника Зусева рассуждает о понятии поэтического успеха, ведя отсчёт от Пушкина: «За шумным дебютом должна

последовать высокая продуктивность, чтобы не давать о себе забывать. Кстати, довольно вредны для кандидата во всенародно признанные поэты строгая приверженность определенному кружку и отталкивание от других литературных групп; гораздо выгоднее здесь общительность и “всеядность”…» Алексей Саломатин сетует на «кризис комического», приводя примеры из классиков: «Невосприимчивость к комическому — по сути та же нечувствительность к слову, чреватая авторской глухотой: не способный приметить повод улыбнуться в чужой речи с большой вероятностью не заметит непредумышленной двусмысленности в своей. <…> юмор - один из элементов гения по Гёте - подменяется эстрадным смехачеством вокруг да около телесного низа или медийным зубоскальством на злобу дня, — очередной тревожный симптом нездоровья русской словесности…» Татьяна Михайловская отказывает поэтам не только в объективном отношении к историческим фактам, но и в визионерстве: «По отношению к прошлому поэты чаще всего выступают заинтересованными лицами, стараясь или возвеличить, или изничтожить его. Оно их не отпускает. Оно с ними борется за настоящее, так же, как они с ним. Это личное отношение к прошлому, как личные счёты, исключает понятие объективности.

Вообще, поэты редко бывают провидцами. Фантазии на тему будущего, это пожалуйста, но реально предвидеть его — то другой дар. Бахыт Кенжеев сам в этом признаётся…» Андрей Пермяков в характерной для него дискретной стилистике пишет об отражении времени и факторе эмиграции, основываясь на текстах постоянных авторов журнала - Юлия Хоменко и Феликса Чечика: «Итак, краткого знакомства с поэтикой Юлия Хоменко, кажется, хватает для определения главных ее свойств. Время как главный герой. Полисемантика и многогранность кратких текстов. Вполне традиционные образы: городские пейзажи, любимая женщина. И облака, облака... В чем же тогда сугубая авторская специфика? И в частности - особенность Хоменко как человека, живущего, в значительной мере, на две страны?..»

В поэтическом разделе - четыре стихотворения Нади Делаланд, замечательные переплетением противоположных истин: светящейся лёгкости и ощущения

предельности бытия; детальной пристальности различимого - и риторической растерянной вопросительности («мне кажется я знаю для чего / вот только обернуться и поймаешь / капустница летящая из мая / зачем живёшь?»); речевой «уводимости», которая есть неразличение будущего замысла, - и математического выстраивания логики высказывания. Последнее из стихотворений, будучи выполнено в непривычной для этой подборки нарративной стилистике, как бы концентрирует в себе мотив движения к «осознанной» речи:

Или вот - он при смерти. Или даже

только что скончался. Она как ляжет

на кровать к нему, молча отдаст полжизни,

поцелует, обнимет, и он восстанет,

а она, напротив, слегка устанет

и какое-то время проспит почти что

мёртвым сном.

Так любила его.

А теперь разлюбила - желает ему здоровья.

Homo Legens публикует два стихотворения Клементины Ширшовой, написанных после выхода дебютного сборника «И были боги». Оба текста можно назвать исследованием типа личности, закрытость которого идентифицируется с внутренним «срастанием» с собой. И если первое, о «коробке-человеке», выполненное в строгой конвенциональной манере, вызывает в памяти недавнее эссе автора о закрытости как чувстве освобождения, то второе, разворачивая перед читателем принципиально «открытую» форму, как бы преподносит «людей разных аур» в осознанно релятивистской парадигме, - которая тем самым оказывается способной к «освобождению» от скованности:

люди светлой ауры

моются под холодной водой

а вот людям с тёмной

любая кажется ледяной

аура красно-бурого цвета

изумляются всё новые доктора

если полный порядок, как же без сил с утра

«Новая Юность» продолжает рубрику «Лёгкая кавалерия» - сборник мнений разных литераторов о разном без попытки диалога. На фоне пестроты тематических ракурсов можно вычленить здравые зёрна и даже суждения. Константин Комаров ругает обзоры Олега Демидова (из конструктивных замечаний в обзоре приводится ровно

одна допущенная опечатка и один разговорный оборот: на мой взгляд, если уж писать о «сомнительных разговорных оборотах», то не в журнале, начинающем анонс со слова «фуфлокритика», а внутри рубрики допускающем перлы вроде «прорвало канон и брызнуло свежими побегами» и «со стихами у нас как бы всё офигенно», отзыв же о Гузели Яхиной в НЮ начинается с фразы «Поэтому кому-кому, а Яхиной немного дерьма уж точно не помешает»). Желание читать рубрику после подобных откровений исчезает - однако встречаются адекватные тексты. Евгений Абдуллаев конструктивно отвечает Игорю Вишневецкому на его недавний неаргументированный пост о критике, якобы не выполняющей своих «задач». Валерий Шубинский, анализируя недавние дискуссии, пишет о нарушении межпоколенческой парадигмы и плодотворном эстетическом консерватизме, противоположном «актуальному мейнстриму». Елена Пестерева подводит итоги литературного сезона и отмечает поэзию Елены Жамбаловой, «серебряного» призёра второго сезона премии «Лицей», её «ни на кого больше не похожую интонацию одновременно усталости и движения

через усталость, интонацию отчаяния и счастья. Может быть, они и чередуются, но так скоро, что перестаёшь следить и веришь, что одновременно. И ещё лексика, не виданная мной больше ни у кого, переехавшая в поэзию прямо из школьного сленга 90-х. К пятому стихотворению переселяешься в жамбаловский мир бараков, заборов, коров, китайских водолазок, турецких спортивных костюмов и дворовой шпаны и не очень-то веришь, что есть ещё какая-то жизнь, кроме той…» Рядом - первая толстожурнальная подборка Жамбаловой, интонация которой, точно отрефлексированная Пестеревой, - уникальное явление в современной поэзии:

и может тонкий темноглазый Осип

под этим веком, небом бормоча,

сюда приходят с длинного луча

из тонкой прорези шестиугольной крыши.

читает мальчик, и закат над нами,

и мы молчим своими головами.

мы наконец-то ничего не слышим.

Дискуссия о состоянии современной литкритики продолжается и на сайте «Лабиринт» в авторской рубрике Афанасия Мамедова - с участием статусных критиков и литобозревателей, каждый из которых излагает свою версию кризиса жанра и его эволюции в 90-е и 2000-е: Мария Ремизова - с позиции апологии отрицательной критики, Галина Юзефович - критики как «производной от книжного рынка», Николай Александров - защищая «классическое» определение критики как «публицистического жанра» и делая вывод о её несуществовании на фоне пришедшей на смену «эссеистики». Процитируем Михаила Эдельштейна, перечисляющего «социальные» факторы кризиса: «…незаинтересованность владельцев СМИ в качественных отделах культуры, отсутствие читательского интереса, экономическую нерентабельность профессии литературного (театрального, музыкального, балетного) обозревателя, общую недоразвитость системы

русскоязычных медиа. После этого перечня становится ясно, что удивляться надо не малому числу действующих литературных критиков, а тому, что они вообще ещё существуют», и Дмитрия Быкова: «Профессиональные качества литобозревателя во все времена одни и те же: умение увлекаться, не только ругаться, но и восхититься, встать на авторскую позицию и оценить ее новизну; афористичность, то есть умение коротко сформулировать, чем хороша или плоха та или иная книга; эрудиция, позволяющая ущучить и зафиксировать вторичность; остроумие, ибо без элемента пародии рецензия превращается в скучный реестр похвал или претензий; хорошо бы не переходить на личности».

В «Урале» Владимир Губайловский продолжает цикл «Письма к учёному соседу», рассуждая на этот раз о природе понимания: «Моё собственное первое математическое открытие (и самое большое) я сделал в возрасте 9 лет, и связано оно именно с дробями. Я учился в третьем классе начальной школы, и мне на уроке

показали, что такое дробь. Вечером, гуляя по двору, я неожиданно для себя задался вопросом: а как две дроби сложить? Мне этого ещё не объяснили. Был темный вечер, зима, сугробы. <…> Я представил себе дробь 1/3 и другую - 2/3. Я их видел. Они как-то возникли на фоне черного неба, а я за ними наблюдал. Они немного подрагивали в морозном воздухе. И я понял, что если сложить 1/3 и 2/3, то будет 3/3, а 3/3 равно 1.

Я был настолько впечатлен метаморфозой 3/3 в 1, что запомнил этот вечер навсегда. Это событие стало одним из самых ярких воспоминаний моего детства, да и, пожалуй, всей жизни. Только гораздо позднее я смог оценить глубину случившегося. Это было открытием того, что математика - это не набор инструкций по решению задач, а некоторый язык, на котором я могу задавать вопросы и получать ответы…»

Textura к столетию со дня рождения поэта Павла Когана (1918—1942) публикует большое эссе, написанное его внучкой, Любовью Сумм, в том числе и о полном собрании стихотворений, писем и черновиков Когана, только что вышедшем в

издательстве «Совпадение»: «От домашнего архива поначалу ни мама, ни я не ожидали многого: допустим, удастся отобрать какие-то совсем ранние стихи и черновики, поместить их в приложение. Скорее даже ради иллюстрации, чем ради содержания: детские почеркушки, подростковый почерк. Но и домодельная книга, и папки - ошеломили. Личное соприкосновение и врасплох заставшее болевое чувство.

Элементы домашнего архива отчасти дублируются по содержанию, но и дополняют друг друга…» Там же - эссе о Чехове, написанные японским славистом Кодзимой Хироко, из готовящейся к выходу в России осенью книги «Чехов-сан, простите!», о рецепции писателя в Японии. Константин Мильчин на «Горьком» подготовил увлекательный предупреждающий материал о самых ужасающих привычках туристов, появившихся благодаря литературе, о «зацелованном» надгробии Уайльда, стремлении деформировать Русалочку и стёршейся груди скульптуры Джульетты в Вероне. «Губы сфинкса все равно по-прежнему в помаде: если очень постараться, то можно запрыгнуть на соседнюю могилу, дотянуться и поцеловать его в губы. Не пытайтесь это повторить…»