Текст: Андрей Мягков

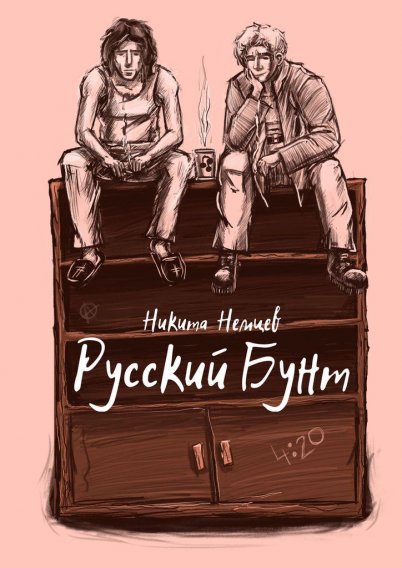

Премия "Лицей" в этом сезоне вот-вот завершит прием работ — и чтобы доказать молодым писателям, что после награждения на Красной площади литературная жизнь все-таки есть, самое время проведать уже состоявшихся победителей. Взять хотя бы серебряных призеров: награжденный в 2018 году Игорь Савельев вместе с еще одним фигурантом лицеевского шорта Булатом Хановым недавно представлял отечество на Днях русской книги в Париже, а у финишировавшего в прошлом году вторым Никиты Немцева буквально на днях дописался роман. "Сейчас я в четвертый раз пытаюсь написать роман, переделываю, все это с 2017 года тянется», — признавался Никита в интервью, и вот мы наконец можем посмотреть, что у него получилось.

Получилось довольно близко к сборнику рассказов, за который Немцева и наградили — ничего лучше слова "озорная" для анкетирования его прозы до сих пор не придумать; это все такой же непосредственный, раздражающе обаятельный текст, который так и норовит сорваться в гопак, а то и приклеить читателю на спину записку "пни меня". Ну а если в аналогиях, то

"Русский бунт" — это абсолютно безобидный Тарантино, поставленный в ТЮЗе, в пространство которого поселили "русских мальчиков" Достоевского, а те в свою очередь иногда разыгрывают сценки в абсурдистском духе какого-нибудь Виана среди густой московской топонимики.

Сложно, наверное, понять, комплимент это или нет - но и во время чтения объяснить себе, хорошо это или плохо, тоже, в общем-то, непросто. Придраться есть к чему: и финал как будто недопридуман (неспроста там нет точки), и спорадические всполохи из университетского курса философии лишь нагоняют зевоту; да и в целом история о двух друзьях-филологах, одном потешном анархисте (который никакой не анархист) и бунте (в основном метафизическом) в итоге окажется скорее в меру несерьезной историей любви и курьезов, что, с одной стороны, не дает роману утонуть в размышлизмах "русских мальчиков", а с другой - делает его до обидного безобидным. И хотя ловить жизнь в литературный сачок автору удается здорово, иногда текст выглядит настолько разболтанным, что не совсем понятно, зачем его читать.

Но при этом, поди ты, читаешь. Потому что

у Немцева есть редкое качество: он чувствует себя в своем тексте как дома и не предполагает между собой, текстом и читателем никаких условностей и дистанций.

Это проявляется на всех уровнях - от вольнодумного, совершенно джазового темпа и свойской, по-хорошему бестактной лексики до привычки словно бы извне, непосредственно врываясь в текст, уточнять в скобках только что написанное. В итоге роман частенько удивляет: достаточно сказать, что здесь есть несколько страниц, написанных с помощью тире. Но и то, что написано буквами, чаще всего написано чудно (оба ударения верны): "любил дикий бирюзовый цвет её волос (с приливами, отливами, аквалангистами, на дне этого моря чего-то ищущими)"; "Расчихавшиеся фонари укутались в пластиковые шарфы"; "Нева ёжится, колышется, ленится просыпаться; вместо неба — живот белой кошки (нежный и с розовым)"... Хотя чего я тут распинаюсь: ниже вы обнаружите кусочек прозы Немцева во всей ее обаятельной противоречивости и сами что-нибудь решите.

Никита Немцев. Русский бунт — Издательские решения (Ridero), 2020

Без аджики Шелобей делался зол как нигилист. Говна из-под колена! И что теперь на бутерброд мазать, ну?

Тягомотина жизни опять наступала на пятки, сна в голове не осталось – как ни тряси. А как спалось! Шелобей был вошью, пересекавшей океан в подмышке рыжего кота, которого из жалости почтенный старец боцман… Раскладушка прорвалась с краю и ужалила Шелобея в бок железной хреновиной.

Нищий холодильник, немощная раскладушка и стол, о который постоянно бьётся голова, – как ни проснись. Каждый день состоит из солнца, какого-то количества часов, нескольких простых и доступных вещей – и какой-нибудь одной недосягаемой. Для Шелобея уже несколько недель недосягаема была Лида. Проснулся – сразу к ноутбуку. «Доброе утро!» – написал (а она в сети). Выпил воды из-под крана (стаканы только гранёные), добавил: «Как ты?». Полежал, послушал, как жалобно скребутся лопатами дворники под окном (печальные вестники утра). Скинул Лиде песенку группы «Ноль». Послушал эту песенку сам… Две-три фотографии лайкнул.

Ни фига.

А вообще-то у него билеты в «Октябрь» на премьеру Триера сегодня!

В уме – арестанты ходили по кругу. Сами собой – нахально, самочинно – вспоминались секунды вечности у Лиды на груди: лежать там и слушать: бум, бум. А потом поднять голову, поймать её взгляд – и увидеть, что между вами километры. Нет, это дело надо закурить. Но не на кухне, а то опять придётся проветривать и сидеть в пальто, очужело, – как на вокзале. И так ребята жаловались вчера, спину им фуфлыжную, видите ли, продувает. А вот поспали бы на раскладушке! Хорошо, что есть подъезд.

На лестничную клетку какой-то умник выволок шкаф: надеялся выбросить, а потом, видно, забил. Потихоньку на свободных полках появилась какая-то корзина, стопка тяжеленных стеклопакетов, произведённая в пепельницы банка из-под оливок, надпись 4:20 маркером и ненужные книжки. Шелобей оценил улыбку случая и повадился на этом шкафу курить (так интереснее).

Вдруг, он остановился – (дверь хлопнула громко) – на шкафу сидел и курил белобрысый паренёк. На нём были говнодавы, джинсы, прохудившееся пальтецо – и больше ничего (впалая грудь белела). Сам он был тонкий, почти прозрачный лицом: лихой самонадеянный нос, пушок над губой и невозможно раскидистые уши. Походил он не на мальчика даже, а на некрасивую девочку (впрочем, и в качестве мальчика он был некрасив). Курил неумело, с каким-то апломбом, и беззаботно разбалтывал ногами.

– Толя Дёрнов, – представился он, важно прерывая качание ног.

Шелобей стал у занятого места. Незакуренная сигарета как-то сама выскользнула изо рта в пальцы:

– А я Шелобей.

– Я знаю. Так-то я к тебе приехал.

– Ко мне? – Шелобей прищурился недоумённо.

– Тебе Жека разве не писал? Дела-а! Я-то думал, будет где вписаться.

Сумрачно и неправдоподобно, Шелобей припомнил Жеку из Красноярска. Кажется, что-то такое он писал – с месяц назад.

– А сам Жека где? – Шелобей сунул сигарету за ухо.

– Жека уже в Гамбурге. А ты сам не переживай, я сосед ненапряжный, семь дней могу вообще не есть. – Дёрнов размахивал рукой с окурком. – Чего стоишь? Тут места – завались.

Не сразу и кряхтя, но Шелобей вскарабкался на шкаф (тот заходил ходуном). Плечом Шелобей упёрся прямо в ворсистое пальто Дёрнова.

– Хорошее место! – заметил Толя. – Чёткое.

Шелобей улыбнулся вяло, но всё-таки спросил:

– Тебе лет-то сколько?

– Семнадцать с половиной. В мае восемнадцать будет.

– Ты… в школе же учишься, да? На каникулы приехал?

– Нет, конечно! – там зона сплошная. Я заманался, и ушёл.

– А родители?

– У нас разные взгляды на жизнь, я свалил от них. Вообще, я анархист. – Он кашлянул. – Ну. Немножко.

Шелобей рассмеялся, – но тут же сделался очень серьёзный:

– А основная деятельность?

– Бунт.

Толя Дёрнов спрыгнул на бетон подъезда и заходил (шкаф опять закачало, Шелобею пришлось упереть ладонь в потолок).

– Жить в мире без свободы и есть бунт. – Толя потянулся.

– Ну, Камю философ-то фиговый, – улыбнулся Шелобей, выуживая сигарету из-за уха.

– Я не читал. А надо? Да ты кури-кури, – расхаживал Дёрнов. – А ты, кажись, и не хочешь.

– Вообще-то я покурить сюда шёл.

– А слабо не курить? Два года не курить слабо?

– Не слабо.

– Ну-ну.

С уверенным видом Шелобей дел сигарету за ухо. Дёрнов расхаживал, заложив руки за спину, и насвистывал «Марсельезу», Шелобей внимательно оглядывал зелёные дурнотные стены, потолок, сходящийся, как будто гроб и насвистывающего Дёрнова. Так длилось минуту или две. Шелобей вдруг почувствовал себя ужасным дураком и закурил.

– А-ха! Попался! – Дёрнов рассмеялся (смех у него был противный и визгливый: как-то «хя-хя-хя-хя»). – «Как убивали, так и будут убивать!»

– Это откуда?

– Летов, – ответил он, ни секунды не удивляясь невежеству Шелобея.

А тот затянулся: сигарета млела и трещала.

– Не люблю Летова, – сказал Шелобей. – Как музыкант, Лёня Фёдоров гораздо интереснее.

– А я прусь нещадно: потрясает до глубины души и ваще. Мне кажется, это Достоевский в русском роке.

– Пф. Достоевский… – пробормотал Шелобей (и снова почувствовал, как внутри арестанты заходили по кругу.)

Они молчали. Дым расползался клубами и кольцами: он растекался и своими ужиками норовил залезть куда-то в уши. Дёрнов сел на ступеньку.

– Делай, что хочешь, – сказал он, щеками уместившись на кулачках.

– Чего?

– Делай, что хочешь, – повторил Толя и улыбнулся зубасто.

– Типа императив?

– Ага.

– Так просто?

– Да ни фига! – Дёрнов встал и взялся ходить опять, дирижируя мысли указательным пальчиком. – Засада же в чём главная? На самом деле – не так много ты и хочешь. Люди почему убивают и грабят? Потому что думают, что хотят убить и ограбить. А они не хотят. Хочется же того, чего нет… Вот эту сигарету, – Шелобей зажёг уже вторую, – вот эту сигарету ты разве хочешь курить?

– Не очень.

– Ну и вот.

Помолчали.

– То есть, надо сесть и подумать, чего я действительно хочу? – спросил Шелобей.

– Если хочешь, – ответил Дёрнов.

Тут Шелобей не удержался и опять рассмеялся, – но тут же раскашлялся. Он затушил бычок о стену (оставив угрюмый чёрный ожог) и аккуратно спустился со шкафа (Толя оказался ему по плечо).

– На сколько, говоришь, тебя вписать? – спросил он Дёрнова.

– Недельки на две. Освоюсь – так и свалю.

Они прошли в квартиру, на кухню (Дёрнов хлопнул дверью так, что стекло грохнуло). Шелобей бросил пельмени в кастрюлю и поставил чайник (а Жеке – потом напишет). Толя Дёрнов, плутовато поджав губы, оглядывал кухню, как бы подумывая, чего бы здесь умыкнуть (хотя умыкать-то было нечего – разве гитару в пылящемся чехле).

– А это что? – спросил Толя развязно, хватая картофелину в пиалочке.

– Да так… – Шелобей улыбнулся. – Положи на место, пожалуйста. – Он уселся на табурет. – Ты чего в Москве-то делать собираешься?

– Ну как… Жить.

– И нести анархию в массы?

– Ну не, это старьё. Мы отпечатали несколько прокламаций в Тбилиси – так я их сжёг. Сайт ещё делать пробовали, но его ж раскручивать надо, опять капитализм, невидимая рука – и ну нахер. Я от армии скрываюсь.

Толя Дёрнов плюхнулся на раскладушку.

– Погодь. – Шелобей пытался собрать мысли в кучу. – Прокламации? Армия? Тебе же семнадцать.

– Ну так заранее. Не хочу в шкафу ныкаться.

Чайник щёлкнул: престарело эхнув, Шелобей разлил чай. Дёрнов (всё не снимая пальто) держал чашку как туркменский хан:

– А спать я буду на подоконнике. Там батарея, тепло. Ты мне подушку дай только, а я пальтом укроюсь.

Неохотно, Шелобей сходил в комнату за подушкой.

– На. – Он протянул подушку и футболку. – А то чего как бомж.

– Я не бомж, я закаляюсь.

Сели пить чай. Хлебали шумно.

– Я, знаешь, думаю, от амбиций это всё. – Отставив чашку, Дёрнов отвёл руки за голову и раскинул локти доверчиво.

– Что – всё?

– Тоска по недостижимому. Все ж рокерами, миллионерам, нобелевскими лауреатами быть хотят…

– Ну не скажи, – Шелобей ухмыльнулся криво. – Не все.

– Ты сам-то кем хочешь быть?

– Никем.

– В смысле?

– Ну. Ты говоришь, все хотят быть кем-то. А я, значит, буду никем.

Дёрнов подскочил даже:

– Вот это я понимаю, ужас и моральный террор! И как? Получается?

– Да ни хера.

Не без досады, Дёрнов улёгся опять.

– А вот как думаешь, – спросил Толя у потолка, – кто первый панк был?

– Арнольд Шёнберг? – предположил Шелобей.

– Кто это? – Толя нащурился.

– Композитор-авангардист. В двадцатом веке жил.

– Хя-хя-хя-хя-хя! Ну ты дал! Нет, первый панк был Христос. Сам подумай: «Не мир я вам принёс, но меч»; «Царство Небесное силой берётся». Умер молодым. Ну, относительно… Кто-нибудь вообще видел, чтобы он мылся?

– Как минимум, когда его Иоанн Предтеча крестил.

– Ну так один раз – не считово. Вот ты Летова не любишь, говоришь. А ты «Сто лет одиночества» слушал?

– Фрагментами.

– Значит, не слушал.

Почти два с половиной часа они слушали этот альбом (Дёрнов постоянно останавливал и давал обстоятельнейший комментарий). Шелобей не очень себе в этом признавался, но две песни («Вечная весна» и «Свобода») ему даже понравились (в «Весне» ещё перкуссия такая странная, а перебор – как будто вечный поезд в никуда). Проснувшиеся ребята заходили на кухню и уходили, а Толя не унимался: разговоры о том, что в Америке нет кинематографа, проповеди о государственном устройстве, лекции про русский рэп и новый ренессанс… Вечер ухнул за окном, – а Шелобей хлебал холодный чай и кумекал, что же ему делать с этим Дёрновым теперь. План отомстить Лидочке родился внезапно.

– Слушай, Толь, – сказал Шелобей. – А на новый фильм Триера не хочешь сходить?

– Он немец? Погнали. Люблю немцев – они шарят.

Собрались быстренько. Шелобей вручил Толе ключ и нахлобучил на него свою шапку. Шесть часов? Отлично – как раз успеют.

Шелобей вообще в Перово живёт. Места отрадные, милые, добродушные, – а впрочем, и стрёмные (и очень советские). Возле Шелобеева подъезда дети вылепили снежных бегемотиков – три штуки: задумчивой стайкой они куда-то шли – по всей видимости, на юг. Но вероломный кто-то (возможно, собака) помочился на них – так что теперь у подъезда ютились три обоссанных бегемотика.

– Нам куда? – спросил Дёрнов, вжимаясь в воротник.

– Вон. Туда. – Шелобей указал.

Они шли глухими дворами, облезлыми дорогами и серыми, натоптанными, скользкими тропинками

– Индустриальненько, – заметил Дёрнов.

Шелобей многозначительно застегнул последнюю пуговицу и нахохлился.

Вьюга пугающе стлалась по безлюдному асфальту: ноги шумно шаркали, готовые в ней утонуть. Ветер трудился весь день: сугробы у него получались с точёными скульптурными краями. Верёвочки вьюги – выписывали туманные узоры.

Ночь уже набросила своё эфемерное покрывало на Перово, когда они подошли к метро. Высился безликий дом с промазавшей надписью: «Новогиреево» – и красная буковка «М» реяла над спуском к станции.

Невдалеке от гранитных боков перехода стояла женщина в розовом пуховике, с белой лошадью (она была уютно покрыта зелёной попоной), и завывала – в тон ветру:

– Люди добрые! Помогите на корм! Сколь не жалко!

Шелобей уже спускался по ступенькам, когда заметил, что Дёрнова нет рядом. Он обернулся – и увидел: Дёрнов взбирается на коня.

– Толя, блин! – Шелобей побежал вверх по ступенькам.

Женщина успокаивающими пассами дала понять Шелобею, что всё нормально, а всё же – цепко держалась за удила. С грацией королевича, Толя расхаживал неспешным аллюром вокруг них, как будто на ежедневной прогулке. Какой-то ребёнок захлопал в ладоши и стал просить маму тоже покататься. Но стоило хозяйке лошади зазеваться на Шелобея (объяснявшего, что они опаздывают в кино), как Толя своими говнодавами сжал белые бока – и унёсся галопом в переулки Перово.

Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сначала поднять брови. Потом ошалеть. Медленно втянуть воздух. И – тупо смотреть на удаляющийся лошадиный круп (у её копыт был какой-то босой звук). Ну теперь можно и вдогон.

Они побежали. Женщина поскользнулась и упала, Шелобей вежливо её поднял, и побежал опять. Она ещё раз упала, Шелобей попробовал её поднять, но тут же бросил – и побежал дальше, дальше, уже не оглядываясь.

За поворотом на Металлургов дыхание кончилось. Безнадёжно отставший Шелобей бухнулся в сугроб и стал искать зажигалку: сигарету он курил напополам с ветром. Хозяйка тоже доползла: она села в сугроб и разревелась. Она говорила всё, что полагается говорить женщине, чью лошадь украли. Он говорил всё, что полагается говорить парню, чей не-друг, не-приятель, а вообще непонятно кто – украл лошадь. Но не успела сигарета закончиться, лошадь с Толей обернулись: Толя спрыгнул, залихватски протянул руку женщине, поднял её из сугроба и вручил повода, как нечто крайне важное. Женщина с лошадью шмыгнула и побрела обратно к метро.

– Ты где езде выучился? – Шелобей затушил сигарету в снег.

– Да в Сванетии когда жил. Ребята научили.

Дёрнов громко харкнул прямо над собой и отбежал. Ветер снёс харчок Шелобею на плечо.

– Извини, – сказал Толя.

– Проехали. – Шелобей попытался смахнуть харчок, но только размазал. – У тебя телефон-то есть?

– Зачем?

– Чтоб на связи быть. Ну, вдруг тебе опять приспичит лошадь угнать?

– На связи!.. Ты не чувствуешь грохота цепей в этом слове?

Чтобы не встречать снова ту бедную женщину, они пошли к «Шоссе Энтузиастов». Вот тут, вот тут, не поскользнись! Немножко дворами, немножко промзонами, – но ничего, Шелобей-то район знает.

Три шатающихся парубка вывалились из подворотни (пятница, вечер). Шелобей взял Дёрнова за плечо и попытался их обойти, но те упорно (и как-то свирепо) лезли на их траекторию.

Все пятеро встали – вокруг никого. Тишина.

Бездомный кот проорал противно: М-Я-Я-Я-В!

– Куда идём? – спросил гротескный м**** [нехороший человек] в шапке с помпоном.

– Домой, – промямлил Шелобей.

– Вы с какого района?

– С Перово, мы местные, – отвечал Шелобей.

– Чё-то я вас не помню. – М**** [нехороший человек] улыбнулся.

Стояли. Молчали. Снег валился.

Кот продолжал орать как зарезанный.

Человек с помпоном вытащил нож и показал его – будто фигу.

– Давайте чё есть, – сказал он.

– С какой это стати? – взвизгнул Дёрнов. Шелобей шикнул на него.

– Налог, ё***** [черт возьми]. Тут типа таможни, хэ-хэ-хэ!

Троица рассмеялась. Дёрнов сперва тоже засмеялся, но понял, что зря. Шелобей полез усталой рукой в карман, искать кошелёк. Но тут – с дикой и ни на что не похожей решимостью – Дёрнов схватился за нож: за самое его лезвие. М**** [нехороший человек] с помпоном оторопел и решительно потерял представление о том, как ему быть. Он то пытался отобрать нож, то пытался отойти, но Дёрнов не отпускал и железно смотрел прямо в глаза. Тихая кровь спокойно капала на снег и сворачивалась клочьями.

– Я же зарежу… – тихо, почти лепетал бандит.

– Мне насрать. Я анархист. – Дёрнов не отпускал.

Сила его неодолимого взгляда и запас крови в организме сделали своё дело. Человек с помпоном отпустил нож, все трое заизвинялись, почти тут же с Толей побратались и предложили розовый носовой платок. Немного нервно, человек с помпоном (Миша) рассказал, как недавно он нашёл травмат, а мама у него этот травмат отобрала. Кончилось тем, что они все пошли к Мише домой, где Дёрнов городил очередной вздор, а Миша слушал Eagles и плакал. Это потом уже выяснилось, что Шелобей всё перепутал, а Триер только в следующую пятницу, так что билеты ещё в силе, если хочешь – вместе пойдём.

Косматые хлопья бешено крутились в воздухе и мокро оседали на без того озябший нос – холодно было и снутри, и снаружи. Как два дурака, мы с Шелобеем сидели на лавочке невдалеке от станции метро «Университет» и пили ледяное пиво, пока Шелобей рассказывал мне о Толе Дёрнове – хотя сейчас он вообще-то поссать отошёл.

– И где этот твой Толя? – спросил я, растирая руки, синий губами (мы выпили по две бутылки; это была тупая идея).

– Да он не отчитывается. – Шелобей уже вернулся и стоял, застёгивая ремень. – Ушёл утром, сказал по делам. Ну я вникать не стал.

– Погнали, что ли? – предложил я, кивнув на пустые бутылки.

Он кивнул тоже, и мы замёрзшими шагами двинулись вперёд – к Лидиному дню рождения. Возле её подъезда кто-то тоже слепил бегемотиков (хотя это были скорее собаки): их пока не успели обоссать, так что они радовали гла… Погодите… Шелобей, ну ё-моё!