Текст Александра Иличевского со страницы фейсбука

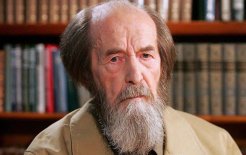

Фазиль Искандер — любимый, великий писатель, мимо дома которого я никогда не проходил без мысли о том, что он в нем живет. Его многие метафоры (например, «вода — свет земли») я помню наряду с метафорами только Юрия Олеши. К тому же Искандер — единственный русский писатель конца XX века, один из рассказов которого я знаю наизусть целиком («Рассказ о море»), — а разве это не примечательное, пусть и незначительное, свидетельство того, что его тексты живут, развиваются и канонизируются.Стоит присмотреться к списку великих писателей, публиковавших наряду с прозой стихи. Этот список короток, но значителен: Бунин, Пастернак, Набоков, Шаламов, Искандер. Соседство этих писателей в одной нотной линейке друг с другом говорит о каждом точно так же, как цвета радуги раскрываются в гармонической совокупности. Искандер в этом ряду на равных не только по значительности своей прозы. Потребность писать стихи есть свидетельство как минимум таланта некой особой мощности и качества, особой силы и умения сердечной мышцы словесного организма, который собой являет писатель.

Величина писателя соотносится с той пропорцией, в какой находятся его личность и его тексты. Чем меньше личность занимает в ней, чем сильней впечатываются в мироздание слова, строчки, абзацы, тем ярче просвечивает свет смысла. Словесный организм (писатель) в идеале должен напоминать тело медузы, на девяносто девять процентов состоящее из воды. Вероятно, уход Толстого из Ясной Поляны можно объяснить яростной, последней попыткой устранить в этом противостоянии с текстом последнюю толику своей человеческой ипостаси, отдать себя тексту до последней капли. Вот почему смерть писателя не страшна.

Искандер — единственный писатель на моем веку, заставлявший на протяжении сотни страниц несколько раз и смеяться, и грустить, и даже плакать. Я описываю эмоции именно читателя: эмоция — необходимый элемент мира смыслов, порождаемого текстом, потому что литература зиждется на вере в слова. Только так появляется эмпатия — залог действительности мира произведения. Только при комфорте доверия способно родиться интимное действо плача и не менее интимное, потому что бесстыдное, — смеха.

Нет большего счастья для писателя — забыться и читать. Писатели вообще берутся за перо обычно, когда совсем нечего читать, и Искандеру я обязан многими восхитительными сутками удовольствия высочайшей пробы.

По большому счету, мне не нужно снова ехать в Абхазию, она навсегда со мной, мне привил ее Искандер, и, вероятно, в виде текста «Сандро из Чегема» она значительно более реальна, чем ее географический прообраз. Чегем — это особая вселенная фолкнеровского типа, Йокнапатофа: торжество литературного демиурга. Со мной навсегда и Чик, гуляющий с удочкой и корзинкой по обрыву горной речки, высматривая форель, — и не только потому, что сам я со спиннингом когда-то высматривал в бинокль с высокого крымского берега пеленгаса.

Писательница Алиса Бяльская рассказала мне, как однажды, когда работала в газете, она приехала с одним коллегой к Фазилю Искандеру, которому надо было внести небольшие изменения в свой текст, выходивший скоро в печать. «Правка была минимальной, минут на пятнадцать, но у Искандера это заняло два часа. Он сидел над текстом и мычал, каждое слово выходило из него буквально со стоном. Постонет, постонет — и напечатает слово. Задумается, замрет, опять застонет — еще одно слово готово. Коллега мой потом был сильно озадачен: как же так, почему Искандер, который, казалось бы, так феерически легко и смешно пишет, так при этом страдает? Зачем тогда писать, если так мучиться? Если написание тридцати слов занимает часы, то, может, стоит заняться чем-то другим? — вопрошал он. А я подумала, что вот именно потому Искандер и писатель, которого читают и будут читать миллионы, что он так пишет».

Творческие способности — это всего лишь умение точно выражать то, что чувствуешь. Поэтому настоящие художники не могут работать, если перестают чувствовать, — просто потому, что не желают порождать ложь. Бесчувствие никогда не остановит того, кто не обладает таинственной, искрящей связью между реальностью и сознанием. Чтобы уметь менять и творить реальность, надо иметь как минимум тайную точку опоры, в которой сознание и реальность тождественны и сообщаются друг с другом свободно. Другое следствие этого тезиса — постоянная работа тех, кто обладает этой заветной точкой опоры, ибо грех не использовать свое умение для того, чтобы заставлять мироздание хотя бы шевелиться. Объем литературного наследия Искандера говорит нам, что мир на кончике пера этого писателя обернулся вокруг себя новым не один и не два раза.

Впервые я читал, взахлеб, «Сандро из Чегема» в Алабаме, в хлипком домике, окруженном вековыми гикори, на краю мангровых болот. Одним из моих соседей был джазовый пианист, напоминавший Кассиуса Клея, но только в дредах. До концерта в баре на университетском кампусе заняться ему было особенно нечем, и он или играл на синтезаторе с выключенными колонками, мыча себе под нос, наподобие Глена Гульда, или общался с какой-нибудь девушкой. Последнее получалось у него существенно громче, чем репетирование, хижина гремела и плясала коробчонкой, и в качестве сурдинки пианист включал кассету с подборкой самых разных исполнений «Когда святые маршируют», под которые я ритмично перелистывал страницы «Сандро».

Великий спиричуэлс «Когда святые маршируют» изначально исполнялся на похоронах, как у нас Шопен. Все вместе, действительно, напоминало самые веселые похороны, особенно когда я добрался до описания «ореховой лихорадки», и мои соседи решили, что это они меня так рассмешили своей возней. А сегодня я понял, что лучшей музыки к чтению Фазиля Искандера трудно себе представить: «Lord, how I want to be in that number, when the saints go marching in».