Текст: Дарья Грицаенко

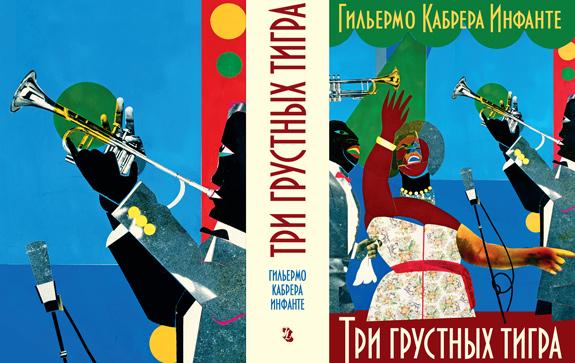

Обложка с сайта «Издательства Ивана Лимбаха»

Роман Гильермо Кабреры Инфанте «Три грустных тигра» появился на русском языке еще в 2014 году. Но мы решили, что столь долгожданная (почти сорок лет!) новинка, главная книга «последнего пропущенного корифея» латиноамериканской литературы 1960-х (причем пропущенного по политическим соображениям), да еще к тому же неимоверно сложная в переводе, заслуживает отдельной обстоятельной рецензии. И заказали ее нашему постоянному автору, студентке отделения критики (семинар В. И. Гусева) Литературного института Дарье Грицаенко. Кому, как не ей, старшекурснице очень специализированного вуза, профессиональному читателю XXI века, разбираться в хитросплетениях магического реализма? Ведь для нее магический реализм - такой же материал для анализа, как барокко или соцреализм.

Но результат оказался неожиданным: прочитанный роман Дарье категорически не понравился. А почему - она объяснила вполне доказательно.

В Литинституте вопрос «Что ты сейчас читаешь?» звучит чаще, чем «Как дела?» И если кто-то появляется на пàрах с томиком в руках, его обязательно попросят дать полистать книжку и поделиться впечатлениями, особенно если на обложке незнакомое имя. Вообще я люблю рассказывать о творчестве разных писателей, но сейчас я молча раскрываю книгу наугад и наблюдаю за реакцией сокурсников.

«Что это вообще… Как ты можешь это читать?..»

А ведь эта книга проделала долгий и трудный путь к русскому читателю. Роман «Три грустных тигра» увидел свет в один год с маркесовским «Сто лет одиночества», 1967, автор - практически неизвестен в России, хотя в Европе его ценят наравне с Гарсией Маркесом, Фуэнтесом и Кортасаром, а русский перевод появился сравнительно недавно - в 2014-ом, в «Издательстве Ивана Лимбаха». Почему так поздно? Кабрера Инфанте, подобно многим кубинским интеллектуалам, поначалу с одобрением встретил кубинскую революцию 59-го года и даже стал на короткое время партийным начальником от культуры. Но уже к 1962 году его предпочли выслать в приятную ссылку в качестве атташе по культуре в Брюссель, а с 65-го года, после краткосрочной отсидки, ссылка стала пожизненной эмиграцией. До конца жизни (а умер Инфанте в 2005 году) он оставался противником режима Фиделя и социализма вообще. Поэтому в СССР о публикации его романа не могло быть и речи. Потом мешала историческая инерция и… уверенность большинства филологов-испанистов: этот роман перевести на русский язык невозможно. Лучше и не пытаться.

Дарья Синицына попыталась - и её труд был высоко оценен коллегами и отмечен премией журнала «Иностранная литература» - за опубликованный еще в 2010 году в журнале перевод фрагмента этого самого романа. Выход этой книги должен был стать сенсацией, ведь не каждый год белое пятно на карте мировой классики закрывается недостающим томом! Но, как ни странно, за пределами круга специалистов не последовало ни обсуждений, ни подробных рецензий (исключение - статья Дениса Безносова), ни предложений включить роман в программу для филфаков, как давно сделали на Западе; а это уже нельзя объяснить исторической инерцией. Возможно, требуется время, чтобы как следует прочитать и понять большой текст, перегруженный символами, отсылками к европейскому кинематографу XX века (предмету профессионального интереса автора), античной философии, немецким композиторам, Шекспиру, Джойсу, Борхесу, Мелвиллу, Сэлинджеру, Манну, Фицджеральду, Хемингуэю. Но само по себе не это делает роман непереводимым или непонятным, и уж точно не это вызывает неприятие юных литработников. Читывали они и Джойса, и Музиля.

Сам автор так высказался о романе: «Это чтение было предназначено для кого-то, кто прогуливался по Рампе и Ведадо, в Гаване, на Кубе 5 августа 1958 года. И тот факт, что находятся другие читатели и другие способы прочтения, всегда был источником моего безграничного удивления». Но талантливый писатель всегда оказывается выше исторического момента, поэтому даже у самых личных текстов находятся читатели. Трагедия эмиграции, стремление запечатлеть образ потерянной и неузнаваемо изменившейся в ходе революции родины, невозможность говорить на родном языке в чужой стране (даже такой благополучной, как Великобритания) и попытка писать на нём, чтобы не забыть, - что же здесь непонятного современному русскому читателю, уже со школы знакомому с литературой русского зарубежья? На первый взгляд, в романе не происходит ничего такого, что не смог бы понять не-кубинец: праздные интеллектуалы катаются в шикарных машинах с открытым верхом по улицам предреволюционной Гаваны, пьют коктейли, слушают музыку, ходят на вечеринки, флиртуют с женщинами - словом, ведут «сладкую жизнь». Незамысловатый сюжет, образы героев, их отношения - всё это условно, всё это - лишь части одного целого: яркого и многогранного образа дореволюционной Кубы. Причём это образ языковой: в тексте очень мало описаний, портретов, каких-то визуальных деталей, большинство персонажей остаются «невидимыми»; всё передаётся через особенности речи. Не важно, как герои выглядят, что чувствуют, о чём думают, что с ними происходит, не важно даже, о чём они говорят, - важно, чтò и как говорится; словесные игры - их главное развлечение. Поэтому не стоит удивляться, если одну и ту же историю вам расскажут четыре раза подряд: это один герой пишет рассказ, а другой его редактирует, оттачивая форму. Не стоит удивляться странице, которую сложно прочесть без зеркала, - это отображения восприятия героя, поэта с говорящим прозвищем Бустрофедон, любителя словесных игр. Даже название романа - это просто отрывок забавной испанской скороговорки, весь смысл которой - в ее звучании: «Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal» («Три грустных тигра поглотили пшеницу на пшеничном поле»).

Задумка как минимум интересна, а большинство испаноязычных рецензентов называют роман не иначе как гениальным. И всё же он вызывает неоднозначную реакцию. Возможно, дело в переводе. Точнее - в границах переводимости, которые особенно остро ощущаются, когда автор экспериментирует с языком - а Инфанте занимался именно этим, пытаясь «сочетать Пруста с Ньютоном»; не зря «Три грустных тигра» называют романом языка. В тексте часто отсутствуют элементарные знаки препинания, как отсутствуют паузы между бесконечными репликами («…сказал мне Сильвестре вот так, без единой запятой»), слова разных персонажей идут сплошным текстом, сливаясь, сталкиваясь, перебивая, одно предложение может растянуться на абзац, а то и целую страницу, и залезть на следующую.

«…сказал уже Эстрелье, Звезда, я вас люблю, а она захохотала и сказала, Да ты пьянющий, я запротестовал и сказал, Нет, я не пьян, сказал я, я трезв, а она меня перебила, В жопу пьяный, сказала она, а я сказал, Вы же дама, а дамы не выражаются, а она сказала, Я не дама, я, ***, артистка, и я перебил и сказал, Вы Звезда, в шутку, а она сказала, Ну ты пьяный, а я сказал, Я как бутылка, сказал я, налитый спиртом, а не пьяный, и спросил у нее, Вот бутылки пьяные, и она сказала, Да ну прямо, и снова засмеялась».

Должно быть, в оригинале этот поток не мешает пониманию: у каждого персонажа свой неповторимый язык, и узнать, где чьи слова, нетрудно просто по манере речи, «по голосу». Однако перевод - любой перевод - сглаживает эти различия, становится труднее определить, кто что говорит, а если говорящих больше, чем двое, текст становится просто непонятным.

А когда происходят знаковые события, как, например, смерть кого-то из главных героев, все эти игры в бисер начинают казаться навязчивыми, персонажи внезапно теряют всё остроумие, и непрекращающийся словесный поток просто обессмысливается: «Дослушав Сильвестре молча, не успев повесить, вешая чёрную, уже в трауре, чудовищную трубку, я сказал себе, ***, все умирают, в том смысле, что счастливчики и неудачники, талантливые и умственно отсталые, замкнутые и открытые, весёлые и грустные, уроды и красавцы, безбородые и бородатые, высокие и низкие, угрюмые и радостные, сильные и слабые, могущественные и несчастные, ах да, и лысые: все, и те, кто, как Бустрофедон, могут из двух слов и трёх букв сложить гимн, анекдот и песенку, такие тоже умирают, и я сказал себе, ***. И всё».

Наверно, в оригинале смысл, опять-таки, в языке: автор купается в живом разговорном языке «старой Кубы», со всем его разнообразием говоров и диалектов, с нелепыми англо-испанскими гибридами, с жаргоном, сленгом, игрой слов, понятной только носителям языка, ассоциациями, рифмами и палиндромами. Но переводят-то роман на литературный язык, что само по себе затрудняет понимание авторского замысла. Мало того: если переводчик сталкивается с испано-английским гибридом, оба корня просто переводятся на русский; смысл слова передаётся точно, а вот колорит безнадёжно теряется. То же происходит с диалектизмами: можно передать значение, но не звучание. Не подбирать же аналог из словаря русских говоров. Переводчица старается, но увы - получается скорее русская слободка, чем пригороды Гаваны: «…мы адин рас живем милая и пражить тоже нада уметь а ни сякий умеит панила?». Ещё сложнее - с палиндромами и рифмами: чтобы уложиться в размер, нередко приходится брать другие по смыслу слова или другой фонетический ряд. И это только очевидные вещи, понятные и тому, кто не способен заглянуть в оригинал.

Перевод сохраняет смысл фраз, позволяет понять сюжет, фабулу, образы героев. Этого достаточно, если речь идет о «сюжетной» прозе. Но для Инфанте всё перечисленное было как раз второстепенным. Самым важным для писателя был образ Родины, выраженный в языке; представление о нём, в принципе, можно получить из перевода, но оно будет неполным. Понимая это, переводчица пытается восполнить пробелы с помощью сносок. Это неизбежное и приемлемое зло всех романов, действие которых разворачивается в малоизвестном читателю времени-месте. Но здесь сноски начинают напоминать мемориальные таблички вроде «Здесь стоял памятник Пушкину»: «В оригинале по-французски», «В оригинале по-испански», «Непереводимая игра слов», «Непристойная игра понятий», «Трудно поддаётся переводу», «Непереводимый джойсизм», «Буквально - …», «Дословно - …», «Не путать с …».

Более того, даже понятные вещи вдруг обрастают объяснениями. Причём ощущение такое, что переводчица пишет сноски так, словно на дворе по-прежнему стоит 67-й год: «Ганимед - официант, виночерпий», «Плейбой - бонвиван, буквально - мальчик-игрок», «Блюз - песни негров Юга США» (?!).

История переводной литературы на русском языке дала в XX веке немало примеров, когда переводчик до такой степени «сливается» с переводимым автором, что самые обоснованные формальные претензии теряют смысл. Сонеты Шекспира - Шекспира или Маршака? «Гаргантюа и Пантагрюэль» - Рабле или Любимова? «Робинзон Крузо» - Дефо или Чуковского? «Божественная комедия» - Данте или Лозинского? Вопросы эти не имеют смысла, потому что указанные произведения давно стали феноменами русской культуры. Но, кажется, перевод «Трёх грустных тигров», при всем уважении к огромному труду переводчика, феноменом не стал. И возможно поэтому он до сих пор так мало известен читателям.

Ссылки по теме: