Закончилась пятая Школа критики имени В.Я. Курбатова - проект крупнейшей литературной премии "Ясная Поляна". Выпускники школы написали рецензии на книги из Короткого списка "Современная русская проза" - главной номинации премии. В рамках сотрудничества "Года Литературы" с "Ясной Поляной" мы будем делиться ими с нашими читателями.

Текст: Дарья Соколова

Одна голова хорошо, а две лучше

Второй роман Евгения Кремчукова, вошедший, как и его «Волшебный хор» в 2023 году, в Короткий список современной русской прозы премии «Ясная Поляна», вновь не отдаляется в названии от искусства, но в этот раз акцентирует внимание не на хорах, а на фаюмах.

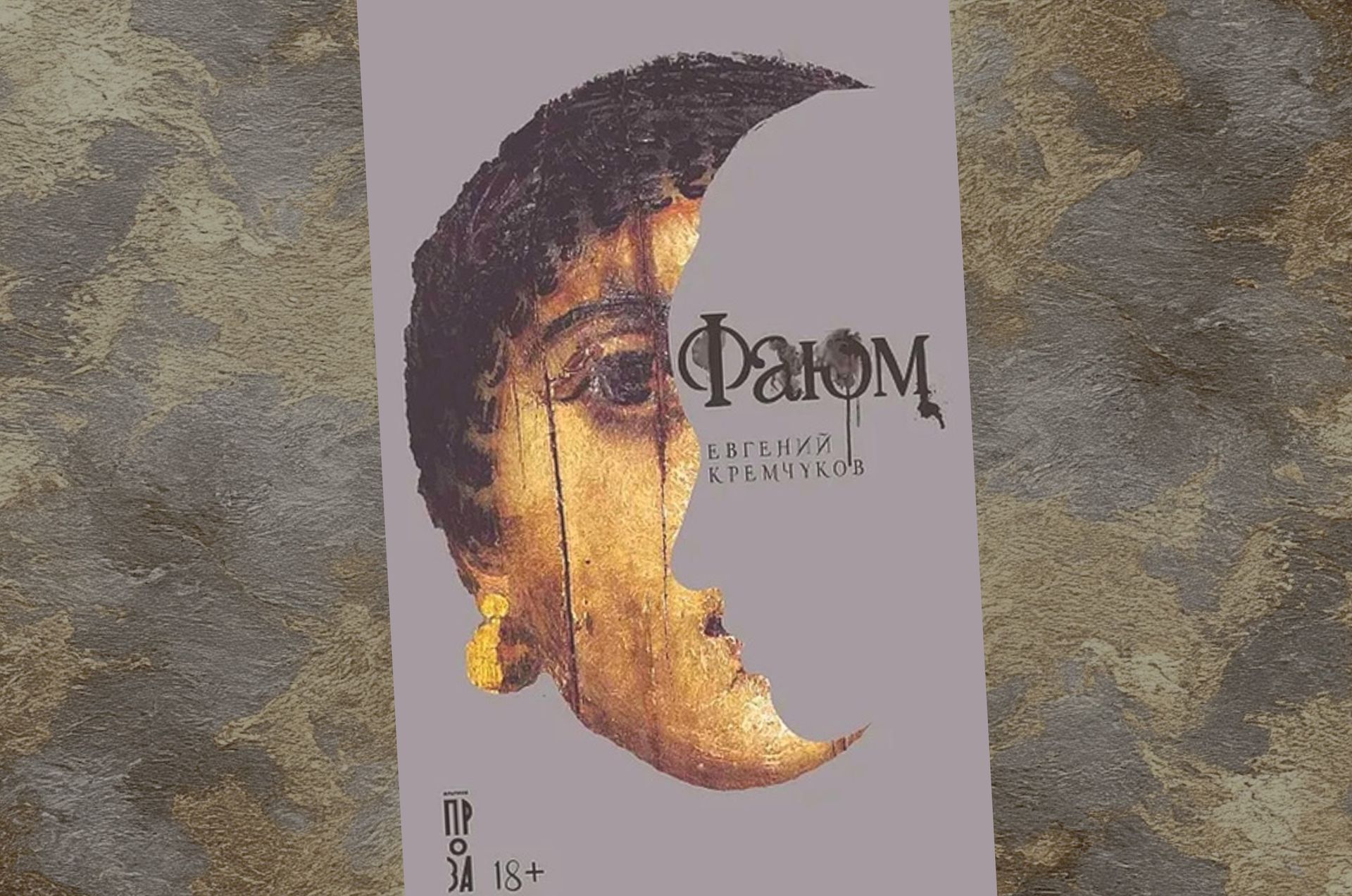

Изображённый на обложке книги фрагмент портрета, нанесённого на деревянную дощечку при помощи техники восковой живописи, показывает, как выглядят эти самые фаюмы, в честь которых озаглавлен текст.

Однако лицо на обложке мы видим не полностью — в него вписан силуэт второй головы, что приоткрывает перед читателями содержание первых страниц.

История начинается с того, что Илья Орлов встаёт не с той головы. Проснувшись, петербуржец вдруг обнаруживает у себя не пропавший за ночь нос, а выросшую вторую голову, которую сразу же наделяет статусом «соузника». Словечко будто намекает: в этом теле не то что двум, но и одному тесно. Дурной сон о казни декабристов, среди которых оказался герой, кажется ему чужим, пришедшим из второй головы. Подробности современной жизни возникают в текст, когда герой прагматично решает, как быть дальше: покупать продукты с доставкой, работать удалённо — в целом с людьми в современном мире можно и не контактировать. А принимать новые обличья и проникать в чужие мысли — дело не новое. Раньше Илья зарабатывал на жизнь тем, что в виде Наполеона развлекал прохожих на улицах культурной столицы, теперь же под псевдонимом Proteus он пишет фаюмы — небольшие новеллы по биографиям заказчиков, желающих таким образом получить доступ к личному бессмертию. Имя «Протей» принадлежало сыну Посейдона, способному перевоплощаться в кого угодно. Как и древнегреческое морское божество, герой претерпевает самые различные трансформации. Он как бы проникает под кожу героев своих текстов, проходя по их жизни вместе с ними от самого начала, проводя какое-то время вместе. Каждый фаюм — новое исследование с глубоким погружением, каждый человек — новая маска, которую Илья примеряет на себя.

Образ маски, идеально подходящий для этого сюжета, периодически мелькает в вещественных деталях: и это не только маски-фаюмы, на коллекцию которых он так хотел взглянуть в Пушкинском музее, но и, например, маска Вольто, намекающая на бесконечный карнавал. Брелок с таким украшением повешен на ключи — ещё один важный образ. Ключ от квартиры Ильи, который он дал своей девушке Марусе в их первое общее утро, ключ от чердака, куда, будучи школьницей, Маша приходила играть с таинственным незнакомцем, и ключ от семейного сейфа с оружием, буквально материализовавшийся со страниц старого издания. Не зря Илья отрыл эту книжицу в букинистическом магазинчике, куда его отчим отнёс часть семейной библиотеки.

Однако сводит героев с этого пути искушение пересоздавать себя в новых формах. Например, когда Маруся, тоже подрабатывающая аниматором, в образе Елизаветы Кульман знакомится с Ильёй, тот в день первой встречи задаёт ключевой вопрос: «Я вот даже не знаю, Лиза, кто из вас кого играет: человек персонажа или персонаж человека — а?». Так он и находит свою бедную Лизу не в стопке книг в букинистическом, а на улицах Петербурга, и даже сначала обращается к ней по имени молодой поэтессы из XIX века, теряя ощущение границ между человеком и образом. Настоящее имя девушки — Мария Бестужева, и эта отсылка в декабристам, как и сон об их казни, не останется висеть в воздухе. Тема восстания раскроется в собрании кружка карамзинистов, где Илья вместе с другими приглашёнными станет участником событий 14 декабря 1825 года. В этом театре без зрителя главному герою достанутся сразу две роли (по количеству ли его голов?) — Кондратия Рылеева и Павла Пестеля. Организаторы объясняют правила игры: «Не нужно перевоплощаться в вашего персонажа. Наоборот, вы должны полностью залить его в себя. Перемешать внутри и хорошенько взболтать». Да, Илья понимал, как это. Таким перемешанным и взболтанным он физически чувствовал себя в первые минуты утра… сам не свой, сам себе чужой». Но как не потерять ценность собственной жизни в этом воссоздании бессмертных образов?

На этот вопрос отвечает главный организатор игры — слепоглухой Пётр Леонидович Комарович, который видит цель не в деконструкции, а в реконструкции личности: «Надо... попробовать как раз стать этим самым другим, чужим — и чем дальше от себя, тем лучше. А затем плюс-минус вернуться. И мы играем спектакль, чтобы выломиться из спектакля». Его взгляду веришь, ведь именно этот герой оказывается здесь наиболее живым. Комарович, чьи годы проходят в вечной тьме и мертвенной тишине, предстаёт перед нами великим человеком и без фаюмской героизации и мифологизации. Тот, кто ничего не видит и не слышит с самого рождения, становится наиболее прозорливым: нескольких касаний ему хватает, чтобы прочесть человека как открытую книгу. Несмотря на ограничения, в борьбе он живёт по-настоящему, не желая менять свою судьбу на чью-либо ещё.

Разгадку этого мироощущения мы находим в сцене с сестрой: «мы оба начали жить по-настоящему, с подкладкой из смерти внутри».

Проживание каждого момента с осознанием, что любой из них может оборваться, оказывается куда важнее модели вечной жизни. Фаюмское бессмертие остаётся сродни бессмертию засушенных бабочек — эти некогда летающие создания, пойманные и проткнутые иголочками, всё ещё красивы и привлекают взгляд, но они безжизненны и едва ли способны передать тот размах крыльев или широту души, которыми могли удивить раньше. Недаром в одном из фаюмов Илья называет маленького коллекционера таких экспонатов своим именем.

Народная мудрость гласит, что ты остаёшься бессмертным, пока в мире есть те, кто тебя любил. Однако эта мысль приводит нас вместе с автором к скорби по настоящим человеческим отношениям. Особенно горькой эта утрата становится при взгляде на друга Ильи — Данилыча. Вместо поиска второй половинки герой решает создать себе тульпу — воображаемую спутницу, наделённую собственным характером и обретающую собственную волю. Такая форма напоминает продолжение жизни в произведениях литературы или мифах: сначала тульповод создаёт отдельный мир — «вондер», а потом уже населяет его своим вымышленным другом, который со временем сам начинает «жить». Однако такая «жизнь» и такие «отношения» столь же фиктивны, как и бессмертие на бумаге, что понимает даже сама тульпа, в конце концов предлагающая Данилычу найти добрую и красивую девушку и завести с ней ребёнка. Автор обнажает серьёзную проблему: в современном мире не только стираются идентичности, но и растворяются в небытии искренние и доверительные связи между людьми. Мосты сжигаются ещё до возведения, поэтому главному герою придётся научиться их строить — новые, самые большие в мире мосты.

Об этом и будет финальная мысль романа. Когда Илья сам превращается в книжную проекцию, автор которой воплощён в виде второй головы, он, ничего не подозревая и не обращая внимания на тревожные звоночки, лишается родственной души. По прошествии времени главный герой решает отправиться на могилу. В этом своём финальном путешествии, сам того не ожидая, он находит то, чего не искал, во что не верил. Внезапно он обретает подлинное счастье, действительно свидетельствующее о бессмертии — его и не только.

Именно финал освобождает читателя от ощущения иллюзорности, которое порождается не только соответствующими темами, но и сложносочинённой структурой текста. События идут не в хронологическом порядке, а вырисовывают причудливый орнамент из разных компонентов. Здесь и текст внутри текста, реализующийся в фаюмах и монологических подкастах главного героя, и тревожащие рефрены, подчёркивающие роковой характер отдельных событий, и система переплетений параллельных сюжетов. Немногочисленные сверхъестественные элементы, дополняющие картину, не кажутся здесь чем-то инородным, они заставляют повествование слегка колебаться между фантастичностью и реалистичностью, но не превращаются в откровенную магию, а скорее подчёркивают важность созданных метафор. Яркие кликбейты в переходах между частями, зацепки, отсылки и намёки, становящиеся понятными спустя какое-то время, не только не позволят заскучать над этой головоломкой, но и вызовут желание вернуться к роману и вновь пройти этот путь с героем.

В отдельную категорию отсылок можно отнести аллюзии на культуру Древней Греции. Ключевым здесь становится вовсе не Протей, а упоминание Марусей трагедии «Царь Эдип» в контексте разговора про судьбу. То, что должно произойти, так или иначе произойдёт, а тому, чему сбыться не суждено, помешает рука фатума. Или голова автора. Здесь это и олицетворение неизбежности, и авторская воля, и даже читательское восприятие — недаром в репликах «соузника» иногда считываются знакомые реакции. Именно автор удерживает главного героя от неуместной мести и самосуда, а в финале воспроизводит архетипичное возвращение домой (ведь место делают люди!) Одиссейские мотивы можно заметить и на формальном уровне: в качестве слепого прорицателя, подсказывающего путь к действиям, здесь выступает слепоглухой Комарович, а вместо подземного царства Илья три дня путешествует на поездах «Никуда» в питерской подземке — такая перекличка, возможно, неумышленна, но, видимо, не случайна. В таинственно-мертвенной атмосфере некоторые детали путают и заставляют поверить в присутствие уже ушедших людей. Там же Илья и пытается подарить бессмертие одному из своих героев фаюмом «Неподалёку от нынешних мест», который фанаты Евгения Кремчукова уже могли видеть как отдельный рассказ.

Но в итоге подобие бессмертия Илья дарит совсем другому человеку. Ключ к этому лежит в отношениях Евгения Кремчукова со своим героем, которые, пожалуй, оказываются более близкими, чем может показаться на первый взгляд. Сон Ильи о декабристах — это сон автора, у второй головы нет абстрактности. Декабристы появляются в произведении тоже как один из собственно авторских интересов, показывающих также, что не первое поколение людей страдает от всеобщей рассогласованности и желания оставить свой след в веках — завоеваниями, политическими переворотами или литературными произведениями. Насыщая этот роман тем, что дорого, добавляя в портрет и собственные черты, автор, помимо тонкого, чувственного и витиеватого текста об иллюзиях в жизни и о бессмертии, создаёт и свой собственный фаюм.