Текст: Дарья Ефремова

Павел Селуков. «Пограничник»

- М: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2025 – 384 с.

Амбассадор юных вертеров с пермской Пролетарки, мастер маргинальных притч, напоминающих французские «фаблио» и немецкие «шванки», но на материале российского урбанистического захолустья — с качалками, парилками, «словом пацана и кровью на асфальте» — написал без малого четырёхсотстраничный «роман взросления». Да такой необычный, что не знаешь, плакать или смеяться; кривиться от обсценной лексики — или лучше уже записывать… Считать ли это новым витком русского автофикшна, продолжающего традиции Ерофеева и Лимонова? или всё же эго-документом, миксующим «боллитру» с «формулой» и вдохновляющимся эскапистским порывом Хемингуэя: «Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, чёрт возьми. Есть, и пить, и спать с Кэтрин».

С другой стороны, «Пограничника» можно считать и вполне себе классическим Bildungsroman — если за развитие личности принимать склонность к самообразованию, а степень рафинированности натуры мерить неврозом, высшим баллом которого в последнее время становится «биполярочка». Спойлер: герой ею-то и страдает; но Селуков не был бы Селуковым, не оставляй он меж строк кратких, как зуботычина, диалогов своих «халупайцев» — ветерка пауз-умолчаний.

Репутация заявившего о себе чуть более четырёх лет назад автора соткана из противоречий. В финал премий «Большая книга» и «Нацбест» он попал со вторым же по счёту сборником «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы». Его дорогу в «большую прозу» благословили Леонид Юзефович и Татьяна Толстая, отметившая «художественную свежесть» его вещей. Однако часть критиков, наоборот, отказалась рассматривать Селукова всерьёз: были высказаны мнения, что этот «пермский самородок», мол, способен написать разве что анекдот, а в желании подражать известным сценаристам-клипмейкерам — скатывается в «унылую эстрадность».

От себя, наверное, стоит добавить, что все попытки рассказать о Селукове на страницах общественно-политические изданий в годы выхода его «Тарковского» и «Анны» терпели нескончаемые фиаско: ну а как, спрашивается, печатать в газете, предназначенной для широких масс, такой, например, пассаж: «Ушёл за школу пинать гаражи и плакать. На, с…а! Получи! Вырасту, всех нагну! Всех, б…ь! Тут голос музыкальный сзади: Виталик! Повернулся. Моя бывшая любовь стоит. Подошла. Иди, говорю, п…й отсюда! Всех вас нагну, твари! Не уходит. Смотрит в упор. Чё те надо, спрашиваю. Ничего, говорит. В тебе столько ярости… Чё? В тебе столько ярости… Чё? В тебе… Заткнись! Поцеловал. Ответила. Чуть ум за разум не зашёл. Пять лет встречались. Счастье. Нет вопросов к Богу. Хоть сворой травите, если потом такая поцелует».

При этом к «пацанской» или «мужской» прозе, за которую у нас обычно «ответственны» плюс-минус ранние Захар Прилепин и Андрей Рубанов, — с её тягой к «дорефлекторному, телесному, безусловному, злостью, болью, адреналином и щенячьей радостью от обжигающей водки, горячего хлеба, смеха младенца и тела любимой», — всё это никакого отношения не имеет:

Неспроста сюжет о гибели богов из Старшей и Младшей Эдды дал называние его книге, вышедшей в 2023-м: «Рагнарёк, или Попытка присвоить мир». А там и москвичи-то все поголовно вежливые, и Бердяев сидит в предбаннике рая, а потом во льва превращается и попадает в ад; Африка — это ад, думает Бердяев, а рассказчик тем временем знакомится возле подъезда с Афиной, «экзистенциально большой девушкой», поклонницей «Илиады». Как так? — спросит внимательный читатель. Ты же любил Марию, жил, кажется, с Ольгой, а мечтал о проститутке и спасал котят с Юлей? Да потому что Афина — актриса, а наш Павел в данном случае — «креативный продюсер». Но он её удалил из друзей и везде заблокировал, а потом пошёл с ней в кино и врагов всех разметал, боксёр как-никак, а через пару страниц — наш Паша уже неизлечимый больной, и врач довольно потирает руки: «Сначала выпадут волосы, потом выпадут зубы, затем вы впадёте в глухую депрессию, а после, в состоянии совершенно истончённом, вас добьют цирроз и гангрена… Финал будет таким: поедете на колясочке в туалет, затеете пересесть на унитаз, совершите усилие и вдруг умрёте. Вы тогда уже будете жить один». Почти что Джером Клапка Джером, но только тот «побоялся сказать», наверно.

Цитатность — вообще одна из главных особенностей поэтики этого автора. Не говоря уже про самоцитирование. Тут как с Сорокиным, у которого однажды спросили, почему он постоянно себя цитирует, а тот ответил — «А кого же ещё?..»

Это к вопросу о преодолении-непреодолимости постмодерна.

Критики отмечают, что Селуков наследует традиции русской сатирической прозы: Салтыков-Щедрин, Зощенко, Хармс, Тэффи, Ардов… Ремарка он приписывает самому себе: «На тридцатой странице «Триумфальной арки» я понял, что Равик — это я, а Жоан Маду — Маша. Сам того не ведая, я понял чтение».

Но вот «новому реализму», с его газдановско-прилепинской интонацией, сенчинскими «Елтышевыми» и «Дождём в Париже» Селуков как раз — противоположен. Дистанция, несмотря на автофикциональное письмо, огромна, почти мифологична.

Как если бы в «Сказках братьев Гримм» вместо Гензеля, Гретель и людоедов фигурировали бы Дрюпа, Шира, Киса и Витя Зюзя Чупа-чупс, а братья не собирали бы фольклор по деревням, а самолично кружили с шарманкой по Бремену и возвращались домой по камушкам…

В этом контексте неудивительно, что свой новый роман Селуков начинает в былинно-эпическом ключе, с рождения героя:

Это странноватое «общеупотребительное» будет встречаться ещё не раз, причём тогда, когда речь идёт о личном и не совсем обыкновенном.

«Родители являли собой классический мезальянс. Отец вырос в семье вора-рецидивиста и алкоголички, пятым ребёнком. Они жили в деревне под Нытвой. Мама была из образованной семьи, её окружали книжные полки, кинотеатр, «Дерсу Узала» и те манеры, которые свойственны рабочим, стремящимся походить на интеллигентов» — это общеупотребительно. Младшая сестра Даша с детства смотрела с ноткой осуждения — «сначала за пьянки и драки, а потом за абьюзивность и незнание феминизма» — «общеупотребительная нелюбовь всех образованных людей к выскочкам». Безответная влюблённость в недостижимую, как ангел или Афродита Машу из барака — общеупотребительна вдвойне. Драки — тем более. «Уличное амплуа пожирает домашнее» — ну так тем более, всё как у людей…

«Первое, что делает «Е»-класс, — пояснят с энтомологической умиротворённостью ведущего телеканала «Дискавери» рассказчик, — это отбирает детей у родителей». И тут же приводит пример: «Как-то мы с отцом паяли блесны, я загибал крючок плоскогубцами и сломал его. Изо рта вылетело: Петушара, сука конченый!»

Сразу вспоминается ещё один «птенец гнезда сорокинского» — Михаил Елизаров, с его растиражированным по соцсетям отрывком из романа «Пастернак», в котором батя дарил на праздники матерные слова и словосочетания. Но если елизаровскому герою пришлось «аж до ПТУ ждать», пока батя на три буквы его посылать разрешит, то селуковский пацанёнок в разрешениях не нуждается: он же из Перми, с Пролетарки, «а в Перми, чтоб вы знали, двадцать восемь колоний разбросано. Там угрюмость и готовность к драке не прихоть, а мимикрия, ключ к выживанию. И нож ещё».

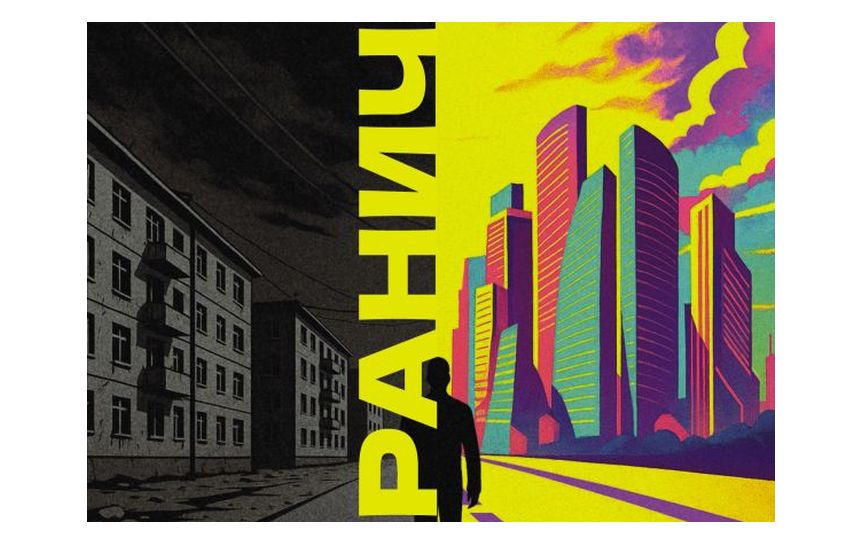

Двор, «Е»-класс, секция бокса — у Селукова полусказочный пространственно-временной континуум, диктующий образ действия всем его обитателям. Чтобы преодолеть притяжение, — и тоже по-сказочному — нужно перейти рубеж или добыть магический артефакт. Им и становятся неведомый Тарковский (которых, как выясняется, два), абонемент в библиотеку (чего не сделаешь ради Прекрасной Дамы), шахматы. В «Пограничнике» они — метафора стратегии и жестокости выбора; шахматы противопоставляются хаосу дворовой жизни, учат жить не одним лишь сердцем, но и подключать рассудок.

Впрочем, границы здесь проницаемы: чем больше Паша пытается «оторваться от корней», тем гуще заваривается «правда окраины». Девушка с криком «Мама!» выбрасывается из окна, Аня сидит голая на стиральной машине и пытается уколоться шприцом с остатками наркотика и собственной «спидозной» крови, папа уходит от мамы, а Оля ревёт, как раненое животное, — о том, что новорождённый Владик умер, Паша сообщает пьяным голосом, опорожнив, кажется, восемь банок пива. Юзефович делает перепост селуковских рассказов в соцсети — даёт путёвку в большую жизнь, большую литературу, большие города — Екат, Питер, Москву.

«Память изменяет мне как молодая жена пожилому мужу», — с этого признания «биполярщик-пограничник» начинает свой без малого четырёхсотстраничный роман взросления и преодоления. Громадная, почти мифологическая дистанция между автором и его героем сужается по мере пересечения границ: из детства в молодость, из здоровья в болезнь, с Пролетарки на ярмарку в Гостином дворе и семинар на Волге, где чихвостят Вику и Петю и восторгаются Бродским, в котором «не хватает сердца». Паша уедет оттуда с записками, добродушно надиктованными какой-то инаковой девушкой: «прочесть улисса, посмотреть висконти, бунюэля, четыреста ударов трюффо обязательно!!!, мамлеев, пушкинский дом, катулл», заставив вспомнить как «мама всё детство читала перед сном книжки: «Эмиля из Лённеберги», «Винни-Пуха», «Мифы Древней Греции», детскую «Библию», — «делала всё, чтобы я был счастлив и вырос хорошим человеком». А в этом, похоже, и заключается главная особенность прозы Селукова: при всей её дистантности, цитатности, игре, жути и иронии — она невероятно иммерсивна. Настолько, что впору вешать хэштэг «Я/Мы — Павел Селуков»…