Текст: Марья Максимова

Иллюстрации: kyky.org

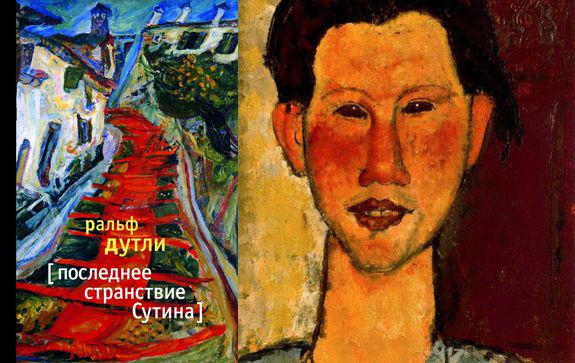

Фото обложки и фрагмент текста предоставлен «Издательством Ивана Лимбаха»

Одно из арт-приложений для смартфона предлагает опознать юношу на портрете кисти Модильяни: тонкая шея, нос на пол-лица и болезненный румянец. Модильяни написал не один и не два портрета своего друга Хаима Сутина, один из них — на дверях дома Леопольда Зборовского; жена Зборовского Сутина не любила, дверь сняли и продали. Всего через десять лет мануфактурщик, купивший дверь, перепродал ее арабскому шейху — в тысячу раз дороже.

Ценность картин Сутина за десятилетие увеличивается в десятки раз. Рисовать сыну раввина не полагалось, - ведь это прямое нарушение моисеева запрета, но он все равно рисовал, конечно, за что был неоднократно бит собственной семьей и другими раввинами, которых он тайком рисовал. В последний раз на деньги, которые удалось взыскать с избившего его до полусмерти ортодокса, он уехал в Париж и на родину, в белорусские Смиловичи, больше никогда не вернулся. В мире его узнают под фамилией Soutine, с ударением на последний слог.

Он поселился в «Улье», где кроме него жил еще с десяток таких же нищих художников. Таскал в дом говяжьи туши, они портились, он поливал их кровью, чтобы писать. Кровь заливала пол, впитывалась в доски. Стояла дикая вонь. Он писал голым, чтобы не испортить единственный костюм. Друзьям Сутин рассказывал, что мальчиком увидел, как сосед-мясник рубит голову петуху, и это так поразило его, что он даже не мог закричать. Он закричал после — распятые туши на его картинах, сделавших его звездой американских выставок, кричат прямо в лицо смотрящему.

«Последнее странствие» начинается с того, как бредящего от боли художника везут на катафалке в больницу — тайно, потому что Франция под нацистской оккупацией, все авангардисты, большая часть которых еще и евреи, скрываются; картины Сутина разыскивают, чтобы уничтожить, а самого его, умирающего от язвы (он заработал ее еще смолоду, от постоянного недоедания), запрещено оперировать. В бреду он порывается рисовать…

Вся жизнь Хаима Сутина (а не только его последнее трагическое странствие) достойна детального описания. К счастью, жив его внучатый племянник, который собирает материалы для фильма, а значит, у нас есть шанс увидеть, как оживет мальчишеское тревожное лицо с портретов Амедео Модильяни.

А пока что у нас есть возможность почитать книгу. Ее автор, швейцарец с английской фамилией Дутли - переводчик Цветаевой, Бродского, биограф и переводчик-составитель полного собрания сочинений Мандельштама на немецком языке. Он разбирается не только в живописи.

Ральф Дутли. Последнее странствие Сутина / Пер. с нем. Алексея Шипулина. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.

1. Шинон, 6 августа 1943 года

Одним сильным движением они захлопывают обе черные створки задней двери. Резкий, будто оружейный, щелчок, сухое клацанье язычка в ждущем замке. Автомобиль вздрагивает всем корпусом, стая голубей испуганно взмывает в синеву над крышей больницы. Что-то похожее на короткий смешок проникает внутрь черного монстра. Должно быть, это старший. Мальчишка, с шерстяным шарфом вокруг шеи, простуженный, несмотря на август, тот не посмел бы. Впрочем, нет, художник ошибся. Конечно, это был не смех. С первого дня шеф втолковывает подчиненным: шуточкам о покойниках в этой профессии не место. Только тихая солидность и скромная почтительность. Таков их долг перед скорбящими и перед репутацией фирмы.

Но в этот великолепный августовский день все по-другому. Сегодня внутри черного «ситроена» модели «корбияр», то есть катафалк, будет лежать живой мертвец, и они повезут его в Париж. Много покойников, и молодых и старых, доставил этот автомобиль к последнему пристанищу. Большой, молчаливый зверь, которого они холят и лелеют. После каждой поездки тщательно моют губкой и начищают замшей. Начальник сам все проверяет, а от него спуска не жди. Грязный катафалк — это немыслимо, фирма ценит идеальную чистоту, чистоту высшей пробы, даже в военное время. Никогда еще водители катафалка не перевозили живой труп. Вроде бы какой-то художник, обмолвился врач в коридоре. Они должны отвезти его в Париж на операцию, никак иначе, так хотят ангелы. Но мыслимое ли это дело — оставить в дураках захватчика, великанский бронированный глаз, следящий за каждым твоим шагом? Короткий металлический треск, будто дверь сдавленно усмехнулась, превозмогая боль. Будто клацнул оружейный затвор. Дурманящий запах лип. Разве рядом с больницей растут липы? А может, это всего лишь карболка, которой пропиталась измятая больничная рубашка художника. Аромат операционной. Художник что-то бормочет про себя, кажется, он все время к кому-то обращается, губы овеяны беспрестанным невнятным лепетом, но оба похоронщика ничего не понимают, он говорит слишком тихо, и звуки его языка им незнакомы.

Вы из братства?.. принесли саргенес?.. хевра кадиша… надо разбить яйцо в воду… нового покойника нужно омыть жизнью… если не поздно… он придет сам… не забудь яйцо… его нужно в воду… яйцо расцветает в воде…

Похоронщики вопросительно переглядываются и задвигают металлические носилки в чрево катафалка.

6 августа 1943 года. Лето и война. Оккупация. Они знают, что будет, попадись они под черные стволы оккупантов. Похоронщики, полноватый старший и кашляющий младший, могут быть переодетыми сопротивленцами и саботажниками, а в катафалке у них инструменты. Мигом к железнодорожной насыпи, наверх, несколько привычных действий, и рельсы взлетают в воздух. От больших магистралей с контрольными пунктами им нужно держаться подальше. Когда они уже направлялись к выходу, из палаты в коридор вышел сухопарый безымянный врач и, опустив взгляд, смущенно сунул им в руки желтую дорожную карту с синим человечком, эмблемой компании «Мишлен». Смеющийся, бегущий человечек, они назвали его Бибендум, с руками, ногами и туловищем, целиком составленными из автопокрышек. Иногда он с пугающими злыми глазами преследовал художника в его снах.

Если живой груз будет обнаружен, похоронщики сами станут трупами. Пассажирам катафалка дозволяется быть только покойниками и ничем иным. Никто не поверит отговоркам, будто художник — мнимый покойник, который только что, к их изумлению, восстал из мертвых. Некоторые пункты на карте едва заметно помечены карандашом. А черные парни со знаком «гамма», они уже расползаются к северу от демаркационной линии?

С января сорок третьего милиционеры Дарнана снуют повсюду. Вынюхивают Сопротивление и тех, кто избегает трудовой повинности. Повинность она и есть повинность. И для спекулянтов тоже нет ничего святого, любой автомобиль сгодится, даже «черный ворон». Так где же жирные пласты сала, коньяк, консервы, кроличье рагу в красном вине?

В замедленной съемке взлетающие голуби, шепот, карболовые липы, запах, трепещущий между умиротворением и едкостью.

31 июля его привезли на «скорой помощи». Последние дни месяца были ужасны, о рисовании больше нечего и думать, боль под ложечкой пронизывала насквозь, почти не давая передышек, которыми прежде еще порой одаривала его с беспорядочной небрежностью. Я здесь, на минутку отошла, но обязательно вернусь. Немножко терпения, я быстро, можешь на меня положиться. Только не думай, будто я отлучилась надолго. Не говоря уж — бросила. Теперь я с тобой навсегда.

Ма-Бе, слышишь, ты еще здесь? Я тебя не вижу. Художник закрыл глаза, он чувствует напряжение из-за того, что пытается смотреть сквозь веки. Он не может их открыть.

Утром у него был жар, он катался по матрасу как раненый зверь, бормотал невнятицу. Уже не на французском, хотя и выученном, но чужом — его будто стерли из памяти, остались только какието ошметки слов, из которых Ма-Бе ничего не могла разобрать. Она сочла это плохим признаком, беспокойно ходила туда-сюда, как тигрица в клетке. Художник со стонами мечется по матрасу из стороны в сторону. Но ни одна сторона не дает облегчения. Домовладелец, месье Жерар, приносит теплый компресс из горчичного порошка, он держит его перед собой с важностью, как иерей, и торжественным тоном, будто позаимствованным у деревенского священника на воскресной службе, произносит: Prenez ce cataplasme. Возьмите эту припарку. Его супруга знала в этом толк, для всякого случая у нее полагалась своя припарка. В ушах художника, которые с момента его прибытия в Париж тридцать лет назад лишь неохотно и с трудом привыкали к новому языку, гнусавящему и столь непохожему на певучий язык его детства и на обрывки татарского русского, слово «катаплазм» звучит не иначе как «катастрофа». Мари-Берта молча берет компресс из рук домовладельца и кладет на живот художника. Он корчится на постели, на шее у него маленький кроткий крестик, который ему повесила Ма-Бе. Весь этот июль она ожесточенно молилась, с давних пор вновь обратившись к своей старой доброй французской вере; ненависть к художниче скому сброду, отродью Монпарнаса, помогла ей в этом. Христос раскачивается у него на шее, Мессия здесь, пусть же он прекратит ее, эту дикую боль. Христос тебе поможет, ты только твердо верь в него, Хаим, бормотала Мари-Берта снова и снова. Он умер за тебя на кресте. Ты уже искуплен. Художник перестал что-либо понимать, боль — единственное, что он знает. Полежи еще, дай компрессу подействовать, тебе станет легче. Нет, мне нужно… в ателье… нужно… больше ничего нет… пока они не пришли… ты знаешь…

Никто не способен его удержать. Ма-Бе, ее ругань, ее угрозы — бессильны. Он должен. Провожать не нужно, резким движением руки он отметает предложение пойти с ним. Он никому не позволял видеть это. Он тащится в ателье, в тот маленький домик у входа в Большой парк, при дороге в Пуан. И он хочет еще заскочить в крохотную комнатушку к месье Крошару, столяру и мэру Шампиньи, там тоже должно быть несколько его холстов. Наполовину парализованный болью, превозмогая себя со стоном, похожим на собачий визг, который давно стал для него привычен, прижимая ладонь к животу. Есть еще дело, которое важнее всего остального.