Текст: Игорь Вирабов

Фото: Сергей Михеев/РГ

Дом-музей открывается к 200-летию Ивана Сергеевича в чудом сохранившемся, теперь отреставрированном деревянном особняке посреди неузнаваемой Москвы - на Остоженке, 37. Сюда в 1840-х до самой смерти приезжала из своего Спасского-Лутовинова Варвара Петровна, мать писателя. Да и он сам бывал наездами.

Сразу вопрос: а что сегодня этот дом может открыть гостям, читателям или зевакам такого нового - зачем он нам? "РГ" побывала в новом музее перед самым открытием и выбрала несколько экспонатов, которые помогут (хоть отчасти) ответить на вопрос.

Тут ведь не просто дом: вокруг него "усадебное пространство". Здесь, наконец, и памятник Тургеневу (работа скульптора Сергея Казанцева) - первый в Москве. Сколько усердия и сил положено на то, чтобы из ничего за 10 лет собрать действительно достойную коллекцию, - знают Евгений Богатырев и вся его команда из Музея Александра Пушкина (к которому теперь относится и Дом-музей Тургенева). Отреставрировали мезонин с мемориальной комнатой писателя. Подсказчиком был сам Тургенев: он не раз подробно описал в своих рассказах этот дом. "Теплый-претеплый", - говорил. Таких, мол, нет нигде, кроме Москвы.

Здесь оживает зеркало - если к нему приблизиться. Здесь портрет юбиляра в рамочке действительно разбили, бросив на пол, тоже неспроста.

Космос тургеневского дома раздробили на "миры" - они отдельны и одновременно неразлучны: мир матери, мир молодого человека, мир тургеневской девушки, творчества, дороги, Москвы и России.

Действительно тепло. Но вот что еще важно. Юбилей пройдет - останется вопрос, который слышали, наверное, многие (если не задавали его сами): Иван Сергеевич - это позапрошлый век. Не устарел? Не надо пересыпать нафталином? Что он скажет нового?

Отцы обречены не понимать детей. Тургеневские девушки - с крылышками. Язык - поддержка и опора в дни тягостных раздумий. Муму, конечно, жертва крепостничества. Нигилисты ходят и плюются. Еще бывают люди лишние - им можно только посочувствовать. Да, и Полина Виардо - пикантная история, но этот "треугольник" уже не пригласишь к Малахову и Галкину в ток-шоу. Вот, в сущности, весь краткий курс Тургенева. Принято считать, что с ним все ясно, в школе проходили, и открытий не предвидится.

Но тут как раз ошибка. С ним ничего не ясно. Иван Сергеевич обманывает кажущейся простотой. Мало того что ключ не подберешь, так неизвестно, за какой он дверью спрятался. А отбросишь школьный трафарет, вчитаешься в "старомодного" Тургенева - затянет как в воронку.

Впрочем, вернемся на Остоженку. Вот экспонаты из музея, мимо которых не пройти.

1. Оживающее зеркало и разбитый портрет

Подойдешь к нему на шаг - из зазеркалья, изнутри появляются фигуры, слышны голоса. Семейная сцена. Варвара Петровна и ее сыновья. Пытаются делить имущество, то есть получить у матери часть ее имений в свое распоряжение. Она, как может, держится за ниточку, которой еще привязаны к ней Иван с Николаем. Конечно же, гордыня - ее смертный грех, она себя казнила в дневниках. Но сыновей любила, видимо, до умопомрачения. Подглядываем за чужой семейной драмой в зеркале. А что за зеркалом? Не видно. "Гнездо" рассыпалось, остался только краешек.

Собственно, портрет Тургенева на музейном полу - тоже отголосок той истории. Варвара Петровна в сердцах швырнула на пол портрет своего сына: стекло разбилось, маменька не позволяла убирать портрет полгода - до дня рождения Ивана. Самодурша? Ну, ее только такой и принято считать. Так ли это? Прямо скажем, не совсем. Сыновья преувеличили. Когда-то юный Ваня присылал в Спасское-Лутовиново первые стихи, как раз тогда Варваре Петровне принесли, поставили на стол лукошко с земляникой. Она ему и написала, что теперь его стихи для нее всегда будут пахнуть земляникой. Тонкая была и чувственная даже. Иван Сергеевич всю жизнь к ней возвращался - мысленно, конечно, в книгах. Розги обрастали мифами.

Рисовал ее мучительницей, но, как ни бился, выходило, что она скорее мученица.

Зеркало тут очень кстати - они друг в друге отражались. Это наследственное: Иван Сергеевич вслед за маменькой раздваивался, разъедал себя всю жизнь. "Куда мне деться? Что предпринять? Я как одинокая птица без гнезда... Оставаться тошно... а куда полететь?" Полеты у него по кругу шли: чем дальше думал улететь, тем сильнее чувствовал, насколько он привязан.

2. Костюм от Рэйфа Файнса

А вот, пожалуйста, витрина модная. Между прилежными платьями тургеневских барышень - костюм приличного молодого человека середины позапрошлого века. В этом - щеголял британский актер Рэйф Файнс перед Верой Глаголевой на съемках ее фильма по тургеневскому "Месяцу в деревне" ("Две женщины"). Комедия у Тургенева, как обычно, была геометрическая, вся сплошь в многоугольниках высоких отношений. Муж (у которого в имении все происходит) пытал друга семьи: "Любишь ли ты мою жену такой любовью, в которой мужу сознаться... трудно?" Друг, как честный человек, признавался: именно такой любовью он и любит. И муж от этого ответа счастлив. Потому что вот что значит настоящий друг. "Мишель, спасибо за откровенность. Ты благородный человек".

С любовью у Тургенева всегда все сложносочиненно. Но тут от платьев надо сразу к фотографиям актрисы Марии Савиной. В январе 1879 года она - последняя любовь писателя - сыграла юную Верочку в том самом "Месяце в деревне" (на сцене Александринки), и Тургенев понял: вот чистейшей прелести чистейший образец. Сейчас же к ней в гримерку, всей своей тяжестью 192-сантиметрового бытия. Картинно, может быть. Но искренне: "Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на нее внимания, когда писал, думал, все дело в Наталье Петровне".

Это же вечная его альтернатива: герои между девушками воздушными и роковыми женщинами.

Савина в день знакомства сразу показала, что не лыком шита. Тургенев всякий раз подчеркивал: он - "западник". Ее задела эта снисходительность: "Вот, мол, ты какая, русская актриса". И она не промолчала: "Я забыла свою робость, необходимый такт и выпалила монолог против его западничества и в защиту русского искусства, которым он "не интересуется, как забытой им Россией". У Тургенева с носа свалилось пенсне. Но зато назавтра утром Савиной записка: "Буду к четырем". И "с особенным чувством целую Ваши обе руки".

3. Черкес на лошади

Среди картин в музее "Скачущий черкес" - подарен Тургеневу художником (и генералом) Дмитрием Татищевым. Это, конечно, лишь одна картина, но про саму коллекцию, которую собрал Тургенев, напомнить стоит.

Писатель, между прочим, собрал у себя в Париже целую галерею - 46 картин. По образцу Луи, супруга Виардо, он заболел "картиноманией". Ходил на аукционы. Был воодушевлен. Потом стал жаловаться поэту Полонскому: "Я в отеле Друо известен под именем Grand Gogo Russe (Gogo называют парижане человека, которого легко надуть)". И в конце концов - стал все распродавать.

А все началось у Тургенева с "Куртизанки". На выставке Салона парижской академии художеств он был потрясен картиной Бланшара. Какая мощь. "Я приобрел ее и нахожу, что это самая прекрасная женская фигура".

Виардо не одобрила и назвала "Куртизанку" уродливой. Тургенев демонстративно повесил в своей комнате на полстены.

В гости пришла Мария, дочь художника Николая Ге, - ей 19 лет. Поднялась к Тургеневу и - обмерла. "В огромной дорогой раме висела картина, изображавшая лежащую на оттоманке прелестную юную женщину или девушку в натуральную величину и совершенно нагую... Смущению моему не было предела. Я решительно не постигала, как с этим быть; я, Тургенев и тут же совершенно нагая фигура".

Наконец Иван Сергеевич не выдержал: куда деть "Куртизанку"? Брату предлагал в счет своего долга. "Могу тебя уверить, что картина в твоем московском доме произвела бы прекрасный эффект". Но брат на уговоры не поддался, он был чужд прекрасного.

А что касается музейного "Черкеса", - куда ему до "Куртизанки". Но и он тут производит вполне "прекрасный эффект".

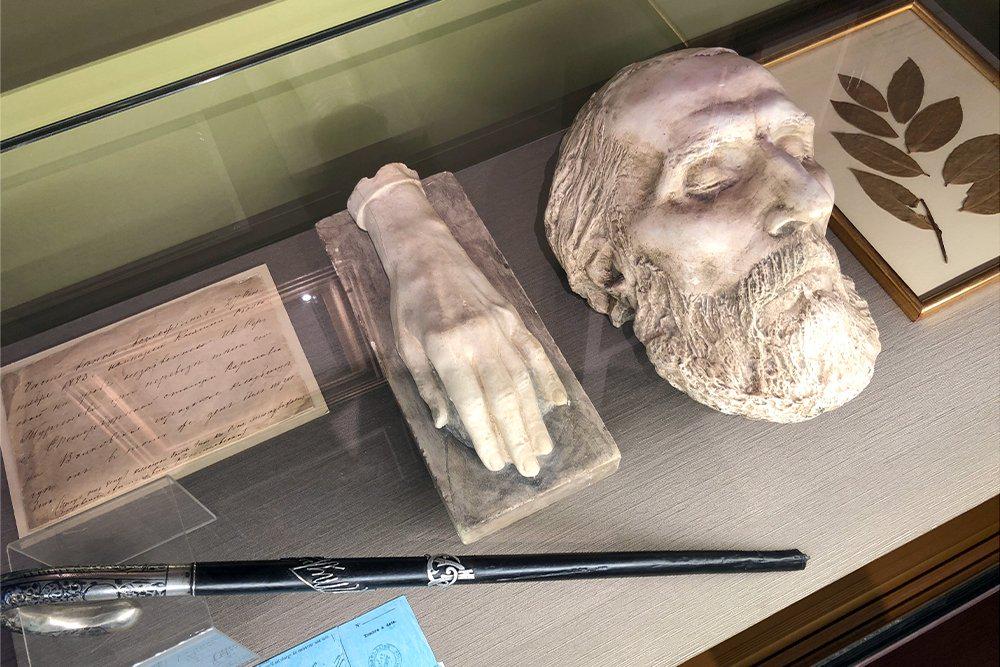

4. Посмертная маска и слепок руки

Первым в Буживаль 22 августа (3 сентября) 1883 года примчался парижский фотограф Морель. Снимал покойного писателя Тургенева анфас и в профиль, издатель Стасюлевич скажет, что его "портреты удались прекрасно". Увеличенные копии немедленно пошли в продажу в Петербурге.

Прибыл художник Эрнест Липгарт. Полина Виардо и ее дочь Клоди успели сделать карандашные портреты Тургенева. Конечно, сразу же пришли и буживальские соседи - вдова и дети декабриста Николая Ивановича Тургенева. Один из сыновей, Петр Николаевич, был скульптор: он и снял гипсовую посмертную маску и слепок кисти руки писателя.

Немного странно, но тех, кто оказался вокруг писателя в день смерти, вдруг охватил необъяснимый восторг. Глядя на скончавшегося писателя, художник Липгарт уверял: "Он был прекрасен как бог".

Следом Полина Виардо: "Величественное спокойствие смерти снова сделало его прекрасным".

Дочь Марианна Виардо - о том же: "Он был дивной красоты на смертном одре".

Издатель Стасюлевич: "Он никогда при жизни не был так красив, можно даже сказать, так величествен".

Снова Полина Виардо: "В иные минуты казалось, вот-вот улыбнется".

Понятны были все возвышенные чувства "плакальщиков". Но через пару-тройку месяцев кто-то зашел к Петру Тургеневу и заметил, что тот укрыл маску писателя в шкафу. Почему? Петр Николаевич ответил просто: "Умирая, он слишком страдал, и я не могу видеть без боли дорогие мне черты, искаженные страшными предсмертными муками".

Конечно, это не имеет отношения к музейной экспозиции. Речь шла о близких и знакомых. Одни увидели, как смерть украсила писателя. Другие видели в его чертах следы перенесенной боли. И тут - загадка.

5. Муму

Конечно же, Муму - как без нее.

Изображения собак в музее - и скульптурные, и живописные, любые. Так что пройти мимо "Муму" Тургенева - нельзя. Муму с Герасимом - история времен, когда Варвара Петровна жила в особняке на Остоженке (в нынешнем Доме-музее Тургенева). Все над судьбой Муму рыдали. Мопассан даже напишет в подражание свою "мадемуазель Кокотку", но лучше бы не писал. Не так проста была история глухонемого дворника.

Герасим никуда не уходил - в жизни его звали Андреем, и он был предан барыне беззаветно. Тургенев уверял, что барыня в рассказе - вылитая маменька. Хотел он или нет, но маменьку с тех пор и повелось считать злодейкой. Разубедить обратно - если б захотел - уже не смог бы сам Тургенев.

Хотя, если вчитаться, вот что любопытно.

Барыня в рассказе не приказывала утопить Муму. Просила, чтоб собаку куда-нибудь убрали и обеспечили покой.

Да, барыня истерична и капризна, но все же, если ночью лают под окном, это не очень-то удобно. Буквально ею сказано: "Подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить".

Но утопить - решили приказчик, свита, дворовые. Герасим намозолил всем глаза, был слишком независим. Удобный случай - осадить Герасима, поставить глухонемого на место. Тот жестами переспросил: утопить? Да-да, ответил дворецкий Гаврила.

Конечно, барыня еще и лицемерна. Но она единственная, в ком хоть что-то дрогнуло: собачку жалко.

Гаврила - вот кто страшней всего: предаст любого. Тень, убежавший нос и злоба окружающей среды - вот что по-настоящему ужасно. Вот что всегда Тургенева с ума сводило.

От злобы человеческой и гибель маленькой собачки становится событием космическим. У Тургенева был умный пес Пэгаз - они смотрели в глаза друг другу и друг друга понимали. Они-то знали (и Герасим знал), что от "муму" нельзя избавиться, "муму" у каждого внутри, как совесть. Без слов, виляет хвостиком. Иван Сергеевич был как ребенок. Избалованное, невозможное и доброе, большое, метр девяносто два, дитя.

Тревожное письмо Полине Виардо: "Мир находится в родовых схватках. Существует немало людей, заинтересованных в том, чтобы вызвать у него выкидыш. Ну что ж, посмотрим. Кстати о родовых схватках: собачка м-ль Женни умерла в родах; бедное маленькое животное! Оно, должно быть, очень страдало. Отменили вечеринку в пятницу".

Иван Сергеевич Тургенев умер в страшных мучениях. Говорят, в таких страданиях искупаются все грехи и искушения. Кто знает. Известно достоверно только то, что Тургенев нужен миру. Чтоб не стыдиться быть добрей и, может быть, наивней.

Оригинал статьи: "Российская газета"