Текст: ГодЛитературы.РФ

Фото из домашних архивов авторов

Пятый год подряд портал ГодЛитературы.РФ вместе с дирекцией литературной премии «Большая книга» накануне Дня Победы обращаются к писателям - участникам Длинного списка премии с предложением рассказать историю фотографии из семейного альбома.В премии, претендующей на то, чтобы дать наиболее полный и объективный срез современной русской литературы, участвуют писатели разных поколений, исповедующие разные эстетические принципы и имеющие разные убеждения. Всех писателей объединяет (помимо литературного таланта, разумеется) нечто общее: хранящиеся в семейных альбомах фотографии отцов, дедов, других ближайших родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. И часто — не вернувшихся с нее. Мы предлагаем всем авторам Длинного списка «Большой книги» 2020 года поделиться этими фотографиями и рассказать истории, которые за ними стоят.

Длинный список литературной премии «Большая книга» 2020 год:

Алексей Федяров «Человек сидящий»

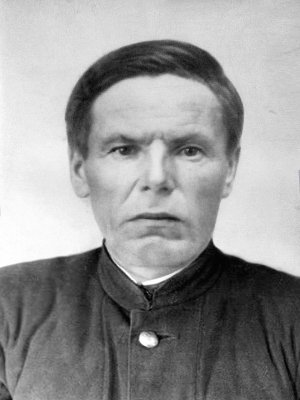

Григорий Аросев, Е. Кремчуков «Деление на ночь»Иван Николаевич Чернов (1898—1943)

Алексей Федяров

Мой прадед Иван Николаевич Чернов, чувашский крестьянин, уходя на войну, повесил на гвоздь над дверью шапку. Сыну велел передать, Михаилу, когда вырастет. А с первого сборного пункта сумел с раненым односельчанином вернуть домой полушубок.

Сам не вернулся. Выбыл из строя по категории «безвозвратная потеря» девятого марта сорок третьего. Причина выбытия - убит. Остался в братской могиле.

Орловская область, Жиздринский район, деревня Крестьянская Гора.

Александра, жена его, девятого мая каждый год брала шапку с гвоздя и плакала. Прижимала к себе. Шептала что-то.

Маленький мужчина Миша перед этим днем как-то спрятал шапку. Чтобы мама не плакала. А она все равно заплакала, смотрела на этот гвоздь и плакала. Не могла остановиться.

Хотел Миша найти шапку, но не смог, так хорошо старался спрятать, что сам забыл куда.

И тоже заплакал.

- Найдется, - успокаивала его мама.

Когда вырос, Михаил нашел могилу отца.

Шапка не нашлась.

Григорий Маркон (1921—1941)

Григорий Аросев

Вначале о возрастных перипетиях. Как так — дядя? Григорий родился в 1921 году. Отец — в 1928-м. Совершенно заурядная разница. Ну а меня отец «родил», уже живя в Москве, в возрасте 51 года — достаточно поздно, но не так чтобы феноменально. Так и вышло: у всех моих сверстников минимум дедушки-бабушки, а то и пра-, у меня же — дядя.

Я о нём знаю очень мало. В первую очередь, конечно, дело в том, что Григорий погиб совсем молодым — через два месяца после двадцатилетия. С ним просто ничего особенного не успело случиться. Во вторую, — отец умер почти сразу после моего рождения. Расспрашивать было некого.

Григорий окончил школу, в аттестате стоят почти только «хорошо» и «отлично», только по рисованию и черчению тройки. Потом поступил в медицинский. Ещё без специализации, конечно. Почти сразу его призвали в РККА — но ещё в мирное время, в тридцать девятом. Тогда это был рядовой момент — призвали и призвали.

На фронт он в составе своей части выехал уже 24 июня. К концу года находился в звании старшины, был санинструктором. Григорий участвовал в обороне Москвы, конкретнее — под Каширой. Он и все его товарищи полегли у села Благово, оно существует по сей день. А вот откуда это знаю я — дело очень интересное.

Мой отец, его звали Леонидом, переехал в Москву из Харькова за несколько лет до моего рождения. У отца был адрес, откуда Григорий прислал последнее письмо. Оно сохранилось, как и пара предыдущих, лежит у меня в моём берлинском архиве. Письмо было написано 21 ноября как раз из Благово — из дома какой-то женщины по имени Домна Платоновна, где его расквартировали. (А фотографию вложил в предпоследнее, написанное 14 ноября.) Фамилию женщины он тоже указал в письме.

И долгие годы, собственно, с конца войны до восьмидесятых, Леонид хотел туда поехать, но так и не съездил. То отговаривали, то не хватало времени, то было просто далеко (из Харькова). Наконец, весной 1983 года он всё-таки поехал в Каширу. Того дома уже не было. С колоссальным трудом нашёл родственниц Домны — она сама к тому моменту уже ушла из жизни. Но здравствовала её дочь, о ту пору дама лет шестидесяти. И вот Леонид представился, объяснил, кто он и чего хочет. «Вряд ли я его помню», — сказала женщина. «Ну а вдруг?» — понадеялся мой отец. «Хорошо. Как его фамилия?» — «Маркон». — «Гриша???»

Эта история известна благодаря тому, что Леонид рассказал её в письме своей двоюродной сестре, и это письмо тоже сохранилось. Я не могу заставить себя его перечитывать, цитирую по памяти, потому что эмоции перехлёстывают. А каково было ему, моему отцу, пережить — да ещё и с больным сердцем — всё это?

Дочь Домны действительно помнила Григория. Он был не самым молодым в подразделении, но, с её слов, самым симпатичным. Старался хозяйке помогать во всём. И немного заглядывался на неё, свою одногодку — может, получая и от неё знаки внимания. Простояли они в Благово неделю или чуть больше, а потом «командование скомандовало» приготовиться и выступать. И всё: через несколько часов близ деревни началось светопреставление, и они там все и полегли. Точная дата не сохранилась, судя по документам — в декабре 1941-го.

Просто чудо, что отец съездил туда в 1983 году, не стал откладывать дальше. Дело в том, что его не стало ровно в том же году, в предпоследний день осени.

Григорий же «просто» перестал писать. Родители разыскивали его всеми способами, которые были доступны в те годы, в те военные годы. «Сведений не имеется» (1942-й). «Меры к розыску и выяснению судьбы приняты» (1945-й). «Дополнительных данных нет» (1946-й). «Пропал без вести» (тогда же). Неисчислимое количество людей получали такие уведомления, ощущения после которых нам недоступны.

Самое же человеческое письмо пришло не от государства, а от человека (удивляться не приходится). Мой дед, Овсей Иосифович, каким-то образом нашёл некоего Сергея Попова, однополчанина Гриши, и написал ему письмо с вопросом о судьбе старшего сына. И вот в марте 1944 года пришёл такой ответ на открытке (и она сохранилась): «К сожалению, порадовать о Грише я Вас не могу. Могу только сказать, что думаю, что он жив, т. к. в то время почти все разделили мою участь. За это время полковых ребят видел очень мало и то в первое время. Попробую навести справки тут, но на успех не надеюсь, т. к. находимся в другой армии. Конечно, при возможности сделаю все, чтобы Вам помочь. Думайте о том, что я Вам написал. Не сегодня — завтра Гриша прийдет».

Но Гриша не пришёл ни сегодня, ни завтра, ни вообще когда-либо.