Текст: Михаил Визель

На стульях перед началом конференции для участников были разложены пухлые папки, основную толщину которых создавал подробный 90-страничный отраслевой доклад, традиционно подготавливаемый Роспечатью, а в этом году, естественно, - принявшей на себя ее функции Минцифрой. И это оказалось не единственное отличие. Вопреки обычному, введение его "звучит в миноре":

"Ситуацию на книжном рынке 2020 года вряд ли можно считать типичной и показательной в плане оценки поступательного развития книгоиздательской отрасли, наблюдавшейся в последние годы. <…>

Число выпущенных российскими издательствами названий книг и брошюр в 2020 г. сократилось по сравнению с 2019 г. на 13,3%. Совокупный тираж выпущенной книжной продукции снизился почти на 20%. В 2020 г. почти половина (47,5%) выпущенных в стране книг и брошюр была отпечатана тиражом менее 500 экз. Количество издательств, действовавших в Российской Федерации в 2020 г., сократилось по отношению к 2019 г. на 8,8%.

Традиционное книгораспространение, на протяжении ряда последних лет демонстрировавшее положительную динамику роста рублевых продаж, в 2020 г. показало снижение. Оборот книжной отрасли по печатной книге в России по отношению к 2019 г. сократился на 9,8% (против 3,4% прироста годом ранее) до отметки 69,8 млрд рублей. Основная причина отрицательной динамики – значительные потери розничного рынка книгораспространения (-12,6%). При этом основным драйвером рынка печатной книги, как и ожидалось, стал интернет-канал, показавший годовой рост оборота на уровне 26% (против 19% прироста годом ранее), что, правда, не заместило потери от продаж в офлайн-каналах. Определённую роль в сглаживании негативной ситуации на рьнке, вызванной пандемией, сыграли меры, предпринятые Правительством Российской Федерации по защите предприятий книжной отрасли.

Впрочем, докладчики один за другим рисовали все более и более оптимистичную картину.

Исполнительный директор ассоциации "Растим читателя" Анжела Лебедева напомнила о недавнем успешном проведении в Москве Конгресса IBBY, прошедшем, несмотря на жесткие ковидные ограничения и неимоверные организационные сложности, благодаря слаженной работе в первую очередь команды РГДБ. "Мы бы хотели, чтобы детские издатели активнее продвигали [свою продукцию] за рубежом", - прокомментировал ее выступление ведший конференцию Владимир Григорьев.

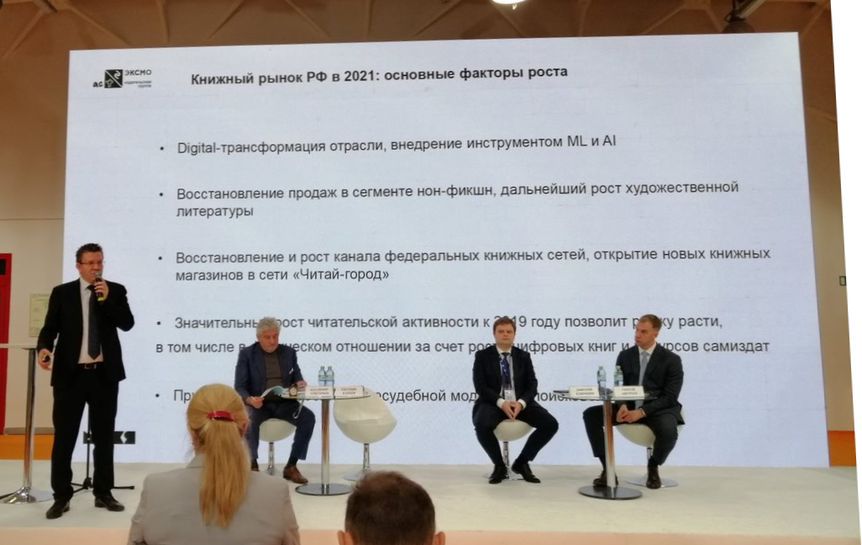

Выступивший следом генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьёв, отвечающий в Российском книжном союзе за международное сотрудничество, подтвердил, что зарубежные коллеги остались в восторге от прошедшего Конгресса, и затем представил развернутый доклад о состоянии отрасли, в котором обозначил следующие тенденции:

- постепенное восстановление книжного рынка до показателей 2019 года, в первую очередь - за счет Дальнего Востока;

- дальнейший рост онлайн-продаж;

- рост доли художественной литературы - в которую, впрочем, включаются комиксы и мангу;

- рост в сегментах 16-19 и 24-26 лет.

"Мы традиционно жалуемся, что дети не читают, а подростки и "молодые взрослые" - главные драйверы рынка", - не без юмора заметил Евгений Капьёв. Его прогноз - 361 млн экземпляров в 2021 году и 368 - в 2022-м. "Это феноменальные числа - люди стали больше читать". Но при этом он признал, что большинство традиционных каналов распространения не восстановили уровень 2019 года.

Не менее насыщенным цифрами оказался доклад генерального директора издательства "Просвещение" Дмитрия Климишина. Помимо цифр, он также обратил внимание, что в новых учебниках, печатаемых сейчас, уже заложены qr-коды, ведущие на дополнительные материалы.

Иван Камаев, отвечающий за продажи раздела "Книги и образование" крупнейшего интернет-ритейлера Ozon, подчеркнул, что, хотя Ozon давно стал универсальной площадкой, книги, с которых он начинал, остаются важной и в какой-то степени имиджевой категорией. И не только имиджевой: продажи выросли на 25% за прошедший год за счет именно этой категории.

Источал оптимизм и выступивший следом генеральный директор компании «ЛитРес» Сергей Анурьев. По его наблюдениям, также подкрепляемым многочисленными статистическими данными, в ситуации локдауна люди предпочитали читать, а не слушать [аудиокниги], что вполне объяснимо, потому что слушают аудиокниги обычно за рулем, в транспорте и т.д.

Вышедший за ним следом генеральный директор компании «Сторител Россия» Борис Макаренков единственный был без профессиональной презентации - и единственный начал с прямой полемики с коллегой, выступавшим перед ним. Поводом к этому стало упоминание им налоговой льготы на электронные и аудиокниги. Дело в том, что при введении этой льготы не были учтены интересы компаний, использующих подписную модель распространения контента, потому что подписка - это не товар, а услуга. "Сергей Анурьев благодарил, что помогли игрокам [рынка], - заметил Борис Макаренков. - Так вот, помогли игроку. Одному. Конкретному".

Анурьев с места ответил, что надо было просто вовремя напомнить разработчикам, но Макаренков уже говорил про то, что стали формировать отдельный параллельный рынок. И то же можно сказать про самиздат. Впрочем, это слово, по мнению выступавшего, некорректно: нынешний самиздат - это профессиональные авторы, которые выбрали сами управлять авторскими правами, не передоверяя это менеджерам издательств. И в ближайшие 10 лет именно контент, а не бренды будут определять, с кем окажется пользователь-читатель.

Коллегу поддержал президент Издательского дома «Союз» (начинавшего, как многим памятно, как студия звукозаписи) Владимир Воробьёв. Обративший внимание на существенный рост активных интернет-площадок.

Завершил двухчасовой форум член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Который начал с того, что признал: не всегда те механизмы и подходы, что работали в законодательстве по авторскому праву еще десять лет назад, работают сейчас. Появилась необходимость фильтровать контент, в том числе используя нейросети.

И это только первая ласточка грядущих изменений.