6 ноября в павильоне "Атом" на ВДНХ была торжественно вручена премия "История будущего". В дополнение к девятерым основным победителям в трех категориях, наш портал вручил свой специальный диплом (и необычную книгу про грустных роботов) Николаю Проневу с формулировкой «За буквенный след в цифровой эпохе». Рассказ о цифровом театральном фестивале во вполне реальном пушкинском Михайловским, который судят цифровые Оберон и Титания, и размеренное течение которого смешивает труппа отчаянных человеческих актеров, подкупил шеф-редактора своей человечностью - и "толстым слоем" гуманитарной культуры, искусно "подсвеченной" в повествовании.

Рассказ велик, почти два авторских листа; с любезного разрешения автора и устроителей конкурса мы публикуем его первую четверть - первый акт, говоря по-театральному.

Николай Пронев

СОН В ЦИФРОВУЮ НОЧЬ

Акт первый

Весь мир — театр, а люди в нём лишь зрители…

— такой заголовок мог украсить любую рекламу, которая непрерывно крутилась на фасаде климатической башни «Титания». Над ней вечно сверкали голограммы афиш: «Три сестры. Говорите с ними — пока они не передумали»; «Ревизор. Новое: версия с самодиагностикой»; «Американская трагедия: теперь с хэппи-эндом (мы договорились с автором)»; и, конечно, бессмертный хит — «Гамлет 9.0: теперь с пятью концовками и голосованием зрителей».

Надпись «театр начинается с API» мигала сбоку, как чья-то злая шутка. Под ней мелькала бегущая строка: «Осторожно: при просмотре “Дары волхвов“ возможны слёзы. Проверено фокус-группой».

К началу двадцать второго века актёры не ошибались. Зрители не зевали. Критики не врали — они были частью прошивки. Просто понятие «актёр» свели к пакету игровых пресетов: от «чуть взволнован» до «катарсис по Станиславскому». «Режиссёр» стал интерфейсом с ползунками «драма», «комедия» и «неожиданный поворот». В таких условиях человеческий фактор был давно признан ошибкой.

А «театр»… куда ж без него. Только теперь «аутентичный арт-опыт» продавался по подписке: платишь — имеешь право на подлинные эмоции без рекламы, а в демоверсии Гамлет мог остановиться между «быть или не быть», чтобы появилось предложение оформить PRO-версию!

Никто уже не ошибался, не забывал текст, не хрипел от волнения. Никто не выходил на сцену вслепую. Никто не играл.

Кроме Софии.

Софии было четырнадцать, и она была… странной. Не «вот-вот-вызовем-спецов-из-когнитивной-службы» странной — просто тихо странной. Родители называли это архаическим уклоном. Учителя — когнитивным ретроэнтузиазмом. А старый искусственный школьный психолог Эдуард говорил ей шёпотом:

— Ты пахнешь бумагой… Очень подозрительно.

София училась в Институте квантовой нарративистики, где готовили специалистов по оптимизации реальности через вероятностные сценарии. Проще говоря, она должна была проектировать мультиверсные симулякры для корпораций, где каждый каприз клиента мгновенно становился новой ветвью реальности.

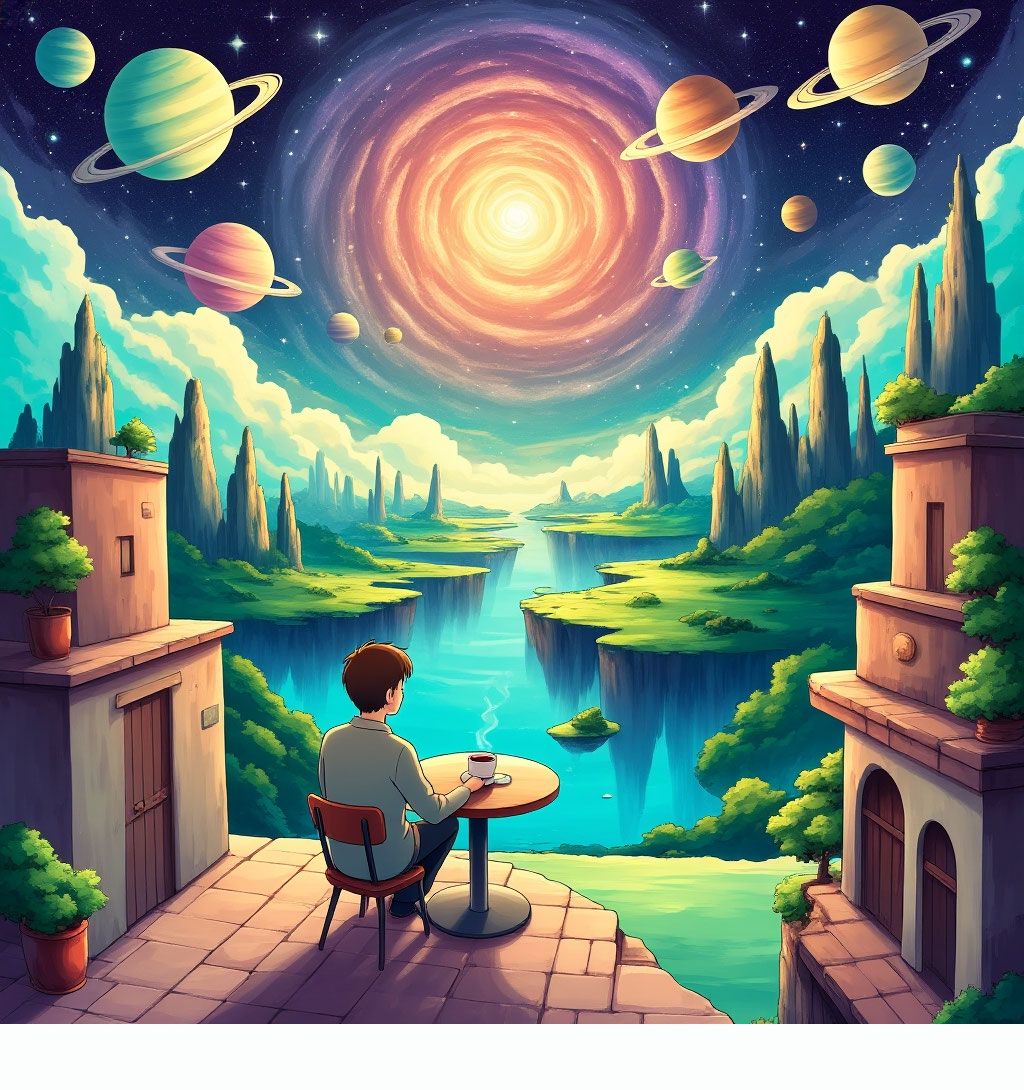

«Представьте, что вы создаёте мир, где кофе всегда правильной температуры, начальник никогда не злится, а в лифтах играет именно та музыка, которая вам нравится в данный момент», — любил повторять их декан, доктор квантовых гуманитарных наук.

Но вместо этого София по ночам писала пьесу. Настоящую. Где героиня делала неправильный выбор. Где кофе остывал. Где музыка была не к месту — и это имело значение.

Имело значение и то, что в пьесе не было ни одного нейросетевого персонажа.

София была уверена: если ты не боишься забыть слова — ты не в театре.

Труппу она собирала вручную. Как бутерброд из того, что осталось в холодильнике, — странно, неожиданно, но питательно.

***

Первым был Олег — инженер систем безопасности культурного центра. Он согласился, потому что его жизнь была сплошным циклом «проверить датчики — доложить — спать». Театр? Это хоть что-то, что не пахло его вечной рутиной.

— В театр? — переспросил он. — Девочка, мне сорок два. Я играю только с тревожными сигналами.

— Но вы же рассказывали про свой школьный опыт в постановке «Три поросёнка».

— Меня выгнали за то, что я искренне сказал: «Это бред».

— Именно поэтому вы идеальны! — София ткнула пальцем в его грудь. — Вы будете играть человека, который ненавидит искусство. То есть… себя. Но с пафосом.

Олег закурил, что уже было перформансом: сигареты запретили в 2095-м.

— Ладно. Но если я скажу «это бред», это останется в спектакле.

***

Затем она нашла Елену Львовну, бывшую преподавательницу литературы. Ту самую, чьи лекции когда-то заставляли даже самых непоседливых студентов слушать молча, потому что интонации у неё были как у актрисы, которая вот-вот уронит шпагу, но всё равно выиграет дуэль.

Елена Львовна ушла из образования не потому, что устала от детей — с детьми у неё как раз был идеальный контакт: они её либо боялись, либо обожали, а чаще — и то и другое одновременно. Она ушла потому, что однажды получила методичку, где было написано: «Рекомендуется согласиться с выводами нейросетевого критика как с наиболее сбалансированной интерпретацией текста». Она закрыла документ, встала, надела красное пальто — и ушла, бросив напоследок:

— Если я должна кивать алгоритму, который видит в Раневской прототип ранней бизнес-леди, — всё, я пас.

Теперь она жила по собственным правилам: «Пятьдесят — это новые тридцать, если носить красное и цитировать французских классиков между глотками тёплого глинтвейна».

Когда София пришла к ней, та сидела в кресле у старого рекордера, в котором звучали Жак Брель и слабое шипение упрямой ностальгии.

— Театра больше нет. Его скопировали, разжевали и скормили нейросетям. Всё.

— А вы разве не говорили, что «искусство — это бунт»?

— Я цитировала Камю, а не приглашала на сеанс мазохизма.

— В пьесе есть роль Хора Памяти. Вы будете стоять в луче света и говорить гадости о современном мире.

Елена Львовна медленно подняла бровь. Очень медленно. Этот приём она отточила ещё в восьмидесятых.

— Хор? Это что, античный референс или просто бюджетный вариант?

— Это вы в красном платье. Одна. На чёрном фоне.

— «Красное на чёрном»… — Она прищурилась. — Стендаль или «Матрица»?

— Да.

— Гениальная неопределённость. Пусть потом культурологи спорят, что я имела в виду. Это и будет моим вкладом в постдраматическую эпоху.

***

Следующей была Лиза — одноклассница Софии. Девочка с идеальным голосом, в который влюблялись ассистенты, учителя и голосовые помощники. Идеальным, конечно, потому что не свой.

В двадцать втором веке почти никто не говорил «натурально». Аудиосемплы стали такой же частью гигиены, как зубная чистка. Хотел бархатный тенор? Пожалуйста. Любишь шептать, как актриса с голограммных мюзиклов? Доступно в базовой версии. А вот свой голос — это как родимое пятно: технически есть, но лучше не показывать.

Лиза пришла сама. Внезапно. Без пуш-уведомлений, без календарного слота, даже без короткого «Я у тебя через пять минут». Стояла и смотрела. Молчала. Пару секунд. Или минут — время слегка замедляется, когда перед тобой одноклассница с идеальной укладкой и голосом как у звезды интерактивного подкаста. Только сейчас она молчала.

— Привет! Ты… чего-то хочешь?

— Хочу. — Лиза глубоко вдохнула. — В театр.

София не ожидала такого прямолинейного захода. Обычно сначала следовал пролог, пара реплик про погоду, три уровня обтекаемой социолингвистики и затем — робкий заход. А тут — сразу акт второй, сцена третья.

— Ты же знаешь, что у нас всё «вживую»?

— Я хочу петь… своим голосом, — выдавила Лиза. Неровно. С заиканием на «петь» и почти по-детски упрямо на «своим».

София внимательно посмотрела на неё. Под слоем идеального мейка и аватарного голоса была девочка. С настоящей уязвимостью, которую в двадцать втором веке почти не встретишь без подписки на терапевтический контент.

— В детстве… — Лиза сглотнула, — мой семпл… отключили. Мальчики. Там была шутка… типа смешная. Они услышали, как я пою по-настоящему. И потом… долго… очень долго смеялись, говорили, что у меня жаба во рту…

София не перебивала.

— Я полгода не могла говорить. Стала… заикаться… Потом как-то всё прошло, а сейчас опять вернулось… Когда я слышу себя, у меня снова начинается это… — Она махнула рукой, как будто пыталась согнать заикание с воздуха.

Заикание. Приступы начинались внезапно: система пыталась корректировать её речь, а мозг сопротивлялся. Результат звучал как диалог между роботом и человеком, где каждый перебивал другого.

Врачи были категоричны: «Больше говорите своим голосом. Пойте. Кричите, если нужно. Мозг должен вспомнить, что он главный, а не процессор».

София подошла ближе. Медленно, будто сканируя. Не Лизу — страх внутри неё. Он прятался за идеальной укладкой, за глянцем ресниц и аккуратно просчитанной грацией. Страх, что голос предаст. Что жаба во рту снова расквакочется перед публикой.

— У нас нет автотюна.

— Знаю.

— И телесуфлёров нет.

— Тем более.

— И жалеть не будут.

София вздохнула. Шагнула вперёд, обняла Лизу — осторожно, будто заключала в объятия не человека, а хрупкую идею.

— Добро пожаловать в театр.

***

Затем настала очередь Матвея — младшего брата Софии. Не то чтобы она планировала брать его в труппу. Но родители уехали в Новосибирск на конференцию по оптимизации климата, а автоматическая система присмотра за детьми дала сбой, после того как Матвей научил её играть в покер. Оставалось два варианта: либо отдать брата в детский центр временного содержания (что звучало как камера хранения для людей), либо таскать его с собой на репетиции.

София выбрала второй вариант не из сестринской любви, а из практических соображений: в детском центре Матвей за пару дней перепрограммировал бы всё оборудование и его точно выгнали бы!

Матвею было семь, и он был… проблемой. Не в смысле «плохой ребёнок» — в смысле «гений, который ещё не понял, что с этим делать». Он взломал домашнюю систему умного дома в четыре года — не из хулиганства, а потому, что ему было скучно слушать колыбельные от ИИ-няни. В пять создал вирус, который заставлял все игрушки в доме петь только песни группы «Кино» — причём на древнерусском языке. В шесть его вызывали к школьному психологу, потому что он перепрограммировал образовательную систему так, что вместо занятий по математике дети изучали «Основы квантовой механики для чайников».

— Матвей, — София заглянула в его комнату, где он строил что-то из конструктора, но это «что-то» больше напоминало центр управления космическим кораблём, — тебе нужно сыграть в моей пьесе.

— Нет, — не поднимая головы, ответил он, подключая к конструктору какие-то провода. — Театр глупый. Там люди притворяются другими людьми. Зачем? Можно же просто быть собой.

— Но…

— А ещё там всё неточно: актёры забывают слова, декорации падают, свет работает неправильно. Нейросети делают это лучше: они не ошибаются, не забывают текст, не болеют. Театр людей — это как… как играть в компьютерную игру на древнем калькуляторе. Театр — это только для тех, кому повезло родиться нейросетью.

— Хорошо. — София села на край кровати. — Тогда объясни мне, почему на прошлой неделе все холодильники в районе заказывали только мороженое вместо еды?

Матвей замер. Рука с отвёрткой зависла в воздухе.

— Это случайность.

— И как случайно все банкоматы в радиусе километра стали выдавать электронные чеки с твоими рисунками?

— Это… это был эксперимент!

— Матвей, если мама узнает, что я тебя не контролирую, она отключит твой доступ к Сети. Навсегда.

Семилетний хакер побледнел. Эти глупые взрослые могли его лишить кислорода!

— Это… это шантаж.

— Это необходимость, — сказала София. — Либо ты играешь в пьесе, либо я рассказываю маме про холодильники-мороженщики. И про то, как ты вчера заставил кофемашину соседей варить борщ.

— Но я не умею играть! Я вообще не понимаю, зачем притворяться кем-то другим!

— Ты будешь играть мальчика, который слишком умён для своего возраста.

— Это я и есть.

— Именно. Но на сцене это будет называться «актёрское мастерство».

***

…Следующей была она.

Анна Сергеевна, звезда сериала «Бабушкин заговор» — того самого, что крутили на экранах ещё в две тысячи восьмидесятых, когда телевизор был отдельным предметом мебели для большинства зрителей. Она играла бабушку Веру — слепую гадалку, которая с помощью заклинаний и подозрительной домашней выпечки помогала полиции ловить преступников. В каждой серии она нюхала комнату, шептала: «Он был здесь. Он ел рыбу. Он врал» — и обязательно попадала в точку. Миллионы зрителей фанатично ждали её фразы «Ты не туда смотришь, капитан!».

Но однажды продюсеры поняли, что гонорар Анны Сергеевны слишком большой, а вот её нейросетевая копия стоит в тысячи раз дешевле оригинала. Цифровая бабушка Вера не требовала перерывов, не болела, не забывала текст и могла работать двадцать четыре часа в сутки.

— Понимаете, Анна Сергеевна, — объяснял ей продюсер, — технологии шагнули вперёд. Зрители даже не заметят разницы.

Анна Сергеевна даже не обиделась. Просто сказала:

— Цифровая я не знает, что значит «зуд в пятке перед грозой». А это ключевое.

За двадцать лет работы слепой гадалкой Анна Сергеевна настолько вжилась в роль, что принципиально не восстанавливала зрение, когда оно испортилось. Хотя процедура стоила дешевле чашки кофе и занимала полчаса. Её все считали чудачкой: в мире, где любой дефект исправлялся одним походом к врачу, она упрямо нащупывала дорогу тростью.

София нашла её в парке, где та кормила голубей — последних живых голубей в городе, которых не заменили дронами-имитаторами. Анна Сергеевна что-то негромко говорила птицам — не то читала заклинание, не то ругала за плохую траекторию полёта.

— Анна Сергеевна… — начала София, но договорить не успела.

— Я согласна, — отозвалась старушка, не поднимая головы.

— Простите?

— Играть в вашем театре, милая. Вы — София. У вас глаза как у моего кота из третьего сезона «Бабушкин заговор». Когда он прозрел истину. Или мышей. Уже не помню.

***

Комната, которая раньше была VR-лабораторией, теперь пахла краской и свежим воздухом после уборки. Но раньше здесь стояла густая пыль забвения — пыль, которая оседает на вещах, от которых отказались навсегда. Вдоль стен по-прежнему стояли квантовые проекторы — массивные белые коробки с мигающими диодами, которые когда-то создавали целые миры одним нажатием кнопки. Теперь их экраны были погашены, а на одном из них София повесила самодельную маску из папье-маше.

В углу громоздился нейросканер эмоций — устройство размером с небольшой холодильник, которое раньше считывало переживания испытуемых и проецировало их в виртуальную реальность. Сейчас он служил подставкой для банок с краской. Рядом валялись тактильные перчатки, способные передать ощущение прикосновения к несуществующим предметам: их Матвей разобрал на запчасти для своего конструктора.

Старые гарнитуры, от которых отказались, как от неактуальных кассетных плееров, лежали в углу, покрытые пылью и паутиной: их никто не включал уже лет десять. Где-то ещё мигали лампочки, не зная, что их списали. В углу притулился импровизированный бутафорский шкаф, сколоченный из ящиков для хранения виртуальных сценариев. На нём стоял пластмассовый череп с приклеенными ресницами и бейджиком «Гость».

Лиза распевалась своим голосом, а Матвей настраивал световую схему с помощью дистанционного пульта.

София потратила три дня на то, чтобы вручную нарисовать кулисы — настоящей кисточкой, которую она выкупила на аукционе антиквариата за половину стипендии. Синяя краска капала с потолка, зелёная размазывалась по стенам неровными мазками, а красная… красная вообще оказалась какой-то агрессивно-оранжевой.

В мире, где любой фон можно было спроецировать голограммой за доли миллисекунд, её рукотворные декорации выглядели как детские каракули. И именно поэтому они были идеальны.

— Слушайте все! — София встала посреди импровизированной сцены, вытирая руки о старый халат. — Я собрала вас не просто поставить пьесу для пары друзей в подвале.

Олег прищурился сквозь дым сигареты. Елена Львовна элегантно подняла бровь. Лиза сглотнула — её аудиосемпл заметно дрожал. Матвей построил из конструктора что-то подозрительно напоминающее миниатюрную сцену с рабочим освещением. Анна Сергеевна кивнула, будто давно знала, к чему всё идёт.

— Мы едем в Пушкинские горы. На фестиваль.

— Пушкинские горы? — переспросила Елена Львовна. — Туда, где жил и творил сам Пушкин?

— Те самые. Мы будем первой человеческой труппой за последние пятнадцать лет, которая там выступит и победит.

— Но это ложь. — Олег затушил сигарету о самодельную декорацию. — Мы не готовы. У нас нет опыта. Мы даже толком не знаем свои роли. Это бред какой-то.

— Олег прав, — робко добавила Лиза. — Я… я даже не знаю, смогу ли петь перед настоящими зрителями.

— А я вообще не понимаю, зачем притворяться, — буркнул Матвей, не отрываясь от своих светодиодов.

— Дорогие мои, — вмешалась Анна Сергеевна, — в моё время актёры не боялись ошибок. Мы их коллекционировали, как драгоценности.

— Да, это и есть театр, — ответила София.

Повисла тишина. Не просто пауза — тишина, которая бывает, когда люди понимают, что их втянули в авантюру, но отступать уже поздно.

И тут дверь с грохотом распахнулась.

— Так! — рявкнул мужчина в форме охранника, размахивая дубинкой. — Что за самодеятельность? Кто разрешил здесь… э-э… творить?

Он был высокий, широкоплечий, с лицом, которое должно было пугать подростков, ворующих жвачку.

— Мы репетируем…

— Репетируют, видите ли! — Незваный гость прошёлся по лаборатории, его сапоги стучали по полу с каким-то правильным ритмом. Он обошёл выключенные проекторы, словно инспектируя территорию. — А разрешение есть? А техника безопасности? А что, если кто-то споткнётся об эти ваши… — он брезгливо махнул рукой на самодельные кулисы, — художества?

— Вы очень убедительно изображаете сурового охранника, — заметила Елена Львовна. — Но «художества» — это не то слово, которое употребил бы человек, искренне презирающий искусство. Это слово употребил бы актёр, играющий человека, который презирает искусство.

Он замер. Маска суровости сползла с его лица, как плохо приклеенная борода.

— Я… я не понимаю, о чём вы.

— Вы входите в помещение с идеальной проекцией голоса, — продолжила Елена Львовна. — Ваши жесты рассчитаны на зрительный зал. И ещё: вы произносите «техника безопасности» с той же интонацией, с которой Гамлет произносит «быть или не быть». Слишком торжественно для охранника.

Он замер. Посмотрел на самодельные декорации, на краски, на лица людей.

— Извините. Я не очень хорошо играю злого дядьку. Хотя мне платят именно за это.

— Простите? — София растерянно моргнула.

— Меня зовут Рауль. Я пятнадцать лет работаю охранником. Знаете, зачем в двадцать втором веке нужны охранники? Системы безопасности идеальны. Камеры видят всё. Сенсоры чувствуют каждый вздох. А человек-охранник нужен только для одного: чтобы отпугивать других людей. Как пугало.

— Психология!

Рауль сел на свободный стул — тяжело, как садятся люди, которых поймали на месте преступления и привели на допрос.

— Я играю роль. Каждый день. Сурового дядьки с дубинкой. Чтобы подростки не шалили, чтобы клиенты не расслаблялись. Мне даже сценарий выдали: «Эй, поставьте на место! Здесь камеры! Касса закрывается!» Но на самом деле…

— На самом деле что? — осторожно спросила Елена Львовна.

— На самом деле я всю жизнь хотел быть настоящим актёром. Ещё в детстве. Мечтал о сцене, о свете софитов, о том, как буду играть Чацкого в «Горе от ума». Но потом выяснилось, что Чацкого лучше играют нейросети. А людей берут только на роли охранников, официантов и…

— И курьеров, — подхватила бабушка Анна.

— Для аутентичности, конечно, — добавила Елена Львовна.

Рауль внезапно вскочил, и в его глазах загорелся огонёк.

— Но я не сдавался! Я изучал великих актёров! Станиславского, Мейерхольда, Таирова! Я знаю каждую роль Качалова и Москвина наизусть!

Он резко повернулся к Олегу:

— «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!» — прогремел голосом Бориса Годунова.

Олег аж закашлялся.

— А это что? — Рауль подбежал к нейросканеру, взобрался на него и замер в позе «Мыслителя». — Родена помните? А вот это… — он спрыгнул и сделал идеальное сальто назад, — изучал по фильмам Джеки Чана! А это…

Он схватил дубинку, подбросил её в воздух, поймал и виртуозно закрутил, словно световой меч.

— Все трюки изучил сам! И готов исполнять без дублёров!

— Лучше не надо: тут проводка висит, — быстро вставил Олег. — Но звучит убедительно.

— Вау, — выдохнул Матвей, впервые оторвавшись от конструктора. — А вы можете научить меня этому?

— Конечно! — Рауль просиял. — Я могу всё! Фехтование, акробатику, даже жонглирование!

— Давайте! — подхватила Анна Сергеевна. — В моё время мы репетировали до упаду!

— Я покажу вам, как правильно падать! — Рауль продемонстрировал эффектное падение на спину. — Без синяков и травм!

— А я научу вас пению без аудиосемплов! — добавила Лиза, и её голос звучал всё увереннее.

— А я сделаю освещение! — Матвей помахал светодиодами. — Настоящее, театральное!

— Тогда начинаем! — София хлопнула в ладоши. — Рауль, покажите нам этот трюк с дубинкой ещё раз!

— С удовольствием!

И в этот момент, как будто режиссёр за кулисами дал команду, сцена ожила.

Лиза начала петь — своим голосом. Елена Львовна зачитала монолог, перекраивая текст по памяти, но с пафосом, как будто она открывала заново Метерлинка. Матвей щёлкал светом, включая не только лампы, но и какие-то случайные сигнальные индикаторы. Рауль изображал падение, кувыркнулся и с разбега встал на колено, как будто это было что-то из «Отелло». Олег проворчал: «Бред какой-то», но с таким чувством, что его можно было сразу записывать в трейлер для афиш в Сети.

И пока весь остальной мир смотрел на идеальные постановки, труппа четырнадцатилетней девочки готовилась сыграть самую несовершенную пьесу века: с забытыми словами, кривым светом, фальшивым пением, переигрыванием и, возможно… с настоящей душой.

А где-то в глубине облачных серверов, в потоках данных и миллиардах вычислений ИИ по имени Оберон отвлёкся от своих ежесекундных задач по управлению городскими системами. Он почувствовал что-то странное. Как будто кто-то начал репетицию. И это не была его нейросеть.