Текст: Юрий Лепский/РГ

Надобно признаться: историю я не люблю. Отчасти потому, что прошлое используется людьми в оправдание нелучшего настоящего. Отчасти оттого, что из одних и тех же фактов и событий прошлого извлекаются выводы и уроки контрастно противоположные, однако ж выгодные тем, кто извлекает. Не уверен, что история - это наука, поскольку ей нечего предложить в рамках классической научной формулы "Если - то...". Если история и знает какие-то закономерности, то они, как мне кажется, лежат за рамками ее содержания и указывают скорее на генетическое родство определенных режимов в настоящем с подобным мироустройством в прошлом.

Скорей всего история - это всего лишь жизнеописание, летопись, литературный жанр, если хотите - свидетельство, запечатленное словом или изображением. Беззаветно преданные партии советские историки не переставали произносить заклинания о "правде Истории", имея в виду, конечно же, безраздельную классовую монополию на истину. В этом смысле мне ближе и понятнее формула советского писателя Александра Крона, высказанная в его романе "Бессонница". "Правда, - написал Крон, - есть индивидуальное истолкование истины". По-моему, блестяще! Стало быть, сколько людей, сколько свидетелей истории - столько и правд. Между прочим, именно это представление легло в основу знаменитого текста Акутагавы "В чаще". Там об одном и том же событии рассказывают несколько свидетелей. В результате читателю представлено несколько абсолютно разных историй.

Бесконечные и злонамеренные фальсификации истории в конце концов убедили потребителей этого рода текстов в том, что никто и никогда не может знать точно, что произошло, как никто, кроме шарлатанов, не может объявить о знании того, что произойдет. У человека нет надежного инструмента для точного знания прошлого, как нет и не будет перископа, позволяющего увидеть будущее. Никому не дано знать настоящего прошлого, как не может быть настоящего пророка в своем отечестве. Есть только настоящее Настоящее. (Клио нервно курит в стороне.)

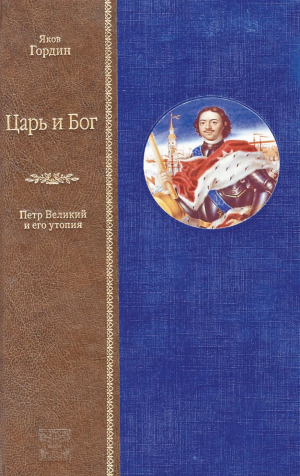

Яков Аркадьевич Гордин - жизнеописатель, у которого есть нечто, вызывающее лично у меня особое доверие. Он - ничей: не левый, не правый, не pro и не contra. Оттого и "пишет, как дышит, не стараясь угодить". Оттого и взгляд его на настоящее, на прошлое и на будущее - мудрый и спокойный, не претендующий на абсолютную истину, но указывающий на тропинку к ней. Он пишет о величии грандиозных замыслов и трагедии Петра, опираясь на огромное количество разных свидетельств. Я прочитал все, но хотел бы сказать ему отдельное спасибо за тему "Царь и сын". И вот почему.

Помните знаменитую картину Николая Ге "Петр допрашивает царевича Алексея в Петергофе"? Петр сидит в кресле: гордая осанка, аристократический поворот головы, левая рука на подлокотнике, правая устало возлежит на колене. Но главное - взгляд, полный ненависти и презрения. Царевич перед ним: тощий, анемичный, едва ли не женственный. Стоит, опустив голову, как уличенный в тайном пороке. Петр на полотне Ге, словно директор советской школы, а царевич - горе-ученик из серии вечных мерзавцев. И главное - все сразу понятно: кто прав, кто виноват, кто радеет за Отечество, а кто за личные интересишки, кто строит, а кто только и думает, как бы разрушить и напакостить. Картина, написанная во второй половине 19 века, представляет собой абсолютный и буквальный апофеоз советской историографии. В ней есть все, кроме одного и, на мой взгляд, главного - изображения отца и сына. Вот Илья Ефимович Репин десять лет ранее был куда более решителен и прозорлив: он написал царя Ивана, убившего не царевича и не врага Отечества, а собственного сына. Но то Репин...

Читая книгу Гордина, я много раз ловил себя на ощущении, что занимаюсь реставрацией работы Ге: слой за слоем снимаю поздние намалевки, добираясь до первоначального варианта. Вот классический "намалевок" советской истории - строки из опуса В.В. Мавродина "Рождение новой России": "Среди духовенства и боярства, окружавшего Алексея, открыто говорили, что смерть Петра явилась бы сущим благодеянием. Алексей вслух мечтал, как, став царем, он разрушит Петербург, отдаст море шведам, распустит армию, уничтожит флот, вернется к порядкам, заведенным дедом, зимой будет жить в Москве, а летом - в Ярославле". Такой вот подлец-царевич. На что Гордин замечает: "Доподлинно известно, что уничтожить сделанное отцом Алексей не собирался. Он мечтал очеловечить систему, и ему сочувствовали многие соратники Петра, а отнюдь не мифические бояре".

Гордин же приводит потрясающую переписку Петра и Алексея. Переписку сына и отца. Читаю и - сердце бьется чаще: как они любят друг друга, как гордятся друг другом, какое бесконечное уважение сына к отцу, какая нежность и доверие отца к сыну... Алексей - правая рука Петра: он выполняет серьезнейшие военные поручения царя, не жалея себя. Он и воспалением легких заболевает, оттого что выполнял отцовские поручения в лютые морозы. Зато был бесконечно горд, что выполнил.

Так что же произошло с отцом и сыном, что случилось, какая кошка пробежала меж ними?

Гордин делает множество ссылок на разные мнения, и я, выбирая между всеми прочитанными, постепенно начинаю понимать, где начинается тропинка к истине. Не личная неприязнь, не бездействие и безразличие царевича, не тайные шепотки приближенных подлецов стали причиной действительно реальной вражды. Глубокая разница мировоззрений, принципиальнейшие разногласия постепенно развели отца и сына. Они начинали с того, что оба смотрели в окно, прорубленное Петром в Европу. Но закончили взглядом в то же окно, но друг на друга с противоположных сторон оконной рамы. Гордин цитирует основательное мнение американского историка Пола Бушковича: "Петр не был безбожником, но им владело благочестие иного свойства. Европа барокко не была его домом: им была протестантская Северная Европа, дом моряков, инженеров и солдат, которыми он восхищался". Алексей же, получивший по наставлению отца прекрасное европейское образование, всерьез и всем сердцем воспринял выстраданные европейцами принципы христианского жития. Для отца Европа была вместилищем полезных технологий и навыков, позволявших побеждать на поле брани, для сына стала просторным домом гуманистических традиций, основной ценностью которых стала жизнь человека. Для отца главным было достижение торжества идеи без разбора в средствах ее достижения. Для сына стало очевидным, что можно успешно управлять государством, одновременно соблюдая моральные христианские принципы. Разными были направления взглядов: Петр смотрел сверху вниз, Алексей - снизу вверх.

И когда Петр почувствовал эту разницу в полной мере, он понял, что ему предстоит сделать самый страшный выбор. И он его сделал.

Как известно, Алексей был арестован и подвергнут пыткам. Гордин приводит на этот счет свидетельство камер-юнкера Берхгольца:

"Преступнику обыкновенно связывают руки назад и поднимают его кверху, так что они придутся над головой и вовсе выйдут из суставов. После этого палач берет кнут в обе руки, отступает несколько шагов назад и потом, с разбегу и подпрыгнув, ударяет между плеч вдоль спины, и если удар бывает силен, то пробивает до костей... При первом допросе с пристрастием Алексей получил 25 ударов". За пять дней допросов с пыткой царевич получил пятьдесят ударов кнутом.

Отец присутствовал при пытках сына. И, как пишет Пушкин, читавший в архиве следственное дело, "26 июня царевич умер отравленным". С ведома и по приказу отца.

Одержимость идеей, которая оказывается сильней инстинкта продолжения рода, дарованного Богом, сила человеческого заблуждения, побеждающего божественный промысел, открывает Петру дорогу к сыноубийству.

Такое случается не впервой. Неодолимая сила идеи поднимает нож библейского Авраама на сына Исаака. Она же заставляет гоголевского Тараса пустить пулю в сына Андрия, она же руководит героем коммунистического мифа Павликом, пошедшим против отца...

И нет ангела, который бы остановил руку сыноубийцы. Разве что это по силам человеку, не утратившему божественного вдохновения и мудрого спокойного взгляда на жизнь из окна в пасмурную погоду...