Текст: Павел Басинский /РГ

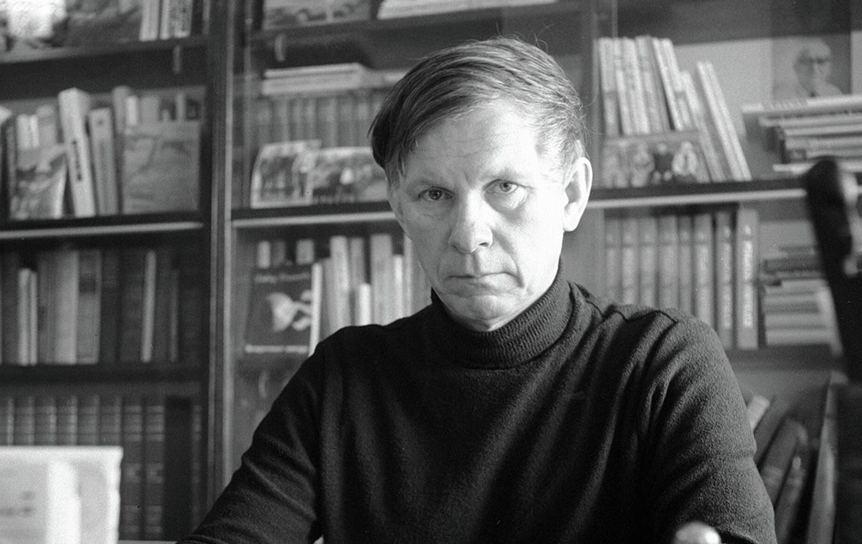

Чтение прозы белорусского писателя Василя Быкова — всегда серьезное испытание. Особенно когда знаешь, чем его вещь закончится.

Начиная с ранней «Альпийской баллады» и заканчивая своим главным шедевром, повестью «Сотников», автор никогда не обещает нам счастливого, а тем более победоносного финала. В лучшем из романов Юрия Бондарева «Горячий снег» герои проходят через нечеловеческие испытания, но побеждают, останавливают немецкие танки, спасая положение на важном участке Сталинградского фронта. И сцена их награждения генералом Бессоновым звучит горько, но духоподъемно. У Быкова не так.

Даже в романе «Мертвым не больно» главный персонаж хотя и доживает до наших дней, но бесконечно мучается памятью. Война преследует его, причем буквально. В холле гостиницы он встречает человека, похожего на того, из-за которого мог бы на фронте погибнуть и из-за которого погибли другие люди.

Проза Быкова — об испытании смертью. Это парадоксально звучит: ведь в чем тогда смысл испытания, если смерть неизбежна и герой обязательно уйдет в небытие — от виселицы ли («Сотников»), или от автоматной очереди («Альпийская баллада»), или совсем уж нелепо — от выстрела сигнальной ракетой («Третья ракета»)? Но для Быкова было важно поместить героя в «пограничное» состояние между жизнью и смертью, когда смерть неизбежна, но ты еще жив, и вот то, как ты в это время живешь, как ты его переживаешь, и открывает твою человеческую сущность.

На философском языке это называется «экзистенциализм». Поэтому Быков хотя и один из ярчайших представителей русской военной «лейтенантской» прозы, но в то же время — писатель европейского склада мышления в его «экзистенциалистском» формате. И это не особый ему комплимент, а констатация факта. Он об этом сказал в письме к белорусскому другу, писателю и общественному деятелю Алесю Адамовичу в связи с повестью «Сотников»: «Я взял Сотникова и Рыбака и показал, как оба обречены, хотя оба — полярно противоположные люди, — такова сила обстоятельств. Не скрою, здесь замысел — от экзистенциализма, каким я его представляю».

Но если бы это шло от головы, все эти «пороговые» состояния, проверка на прочность, едва ли проза Василя Быкова вошла бы в золотой фонд русской литературы второй половины ХХ века. Нет, это было то, что он пережил лично сам и о чем писал не с умственным, а с душевным «знанием дела».

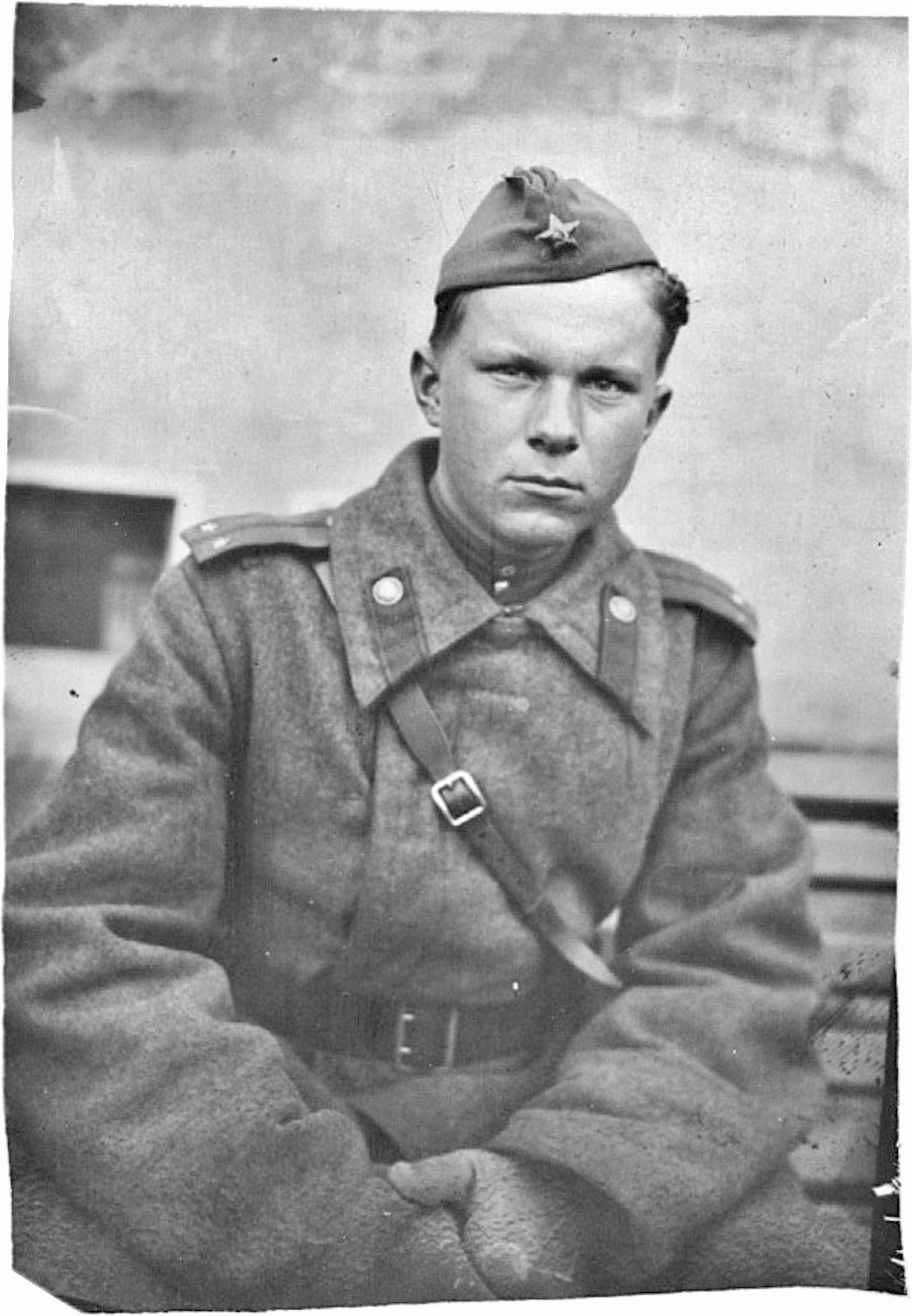

О Быкове говорили: «Человек, который выжил». И действительно, когда читаешь его биографию, возникает чувство, что смерть играла с ним в кошки-мышки, и если он выжил на войне, то чудом.

Его поколение почти все повыбило войной. То ли три, то ли пять процентов молодых людей вернулись с фронта. Но Быкову повезло дважды. До тяжелого ранения под Кировоградом в 1944-м, когда его родным по ошибке отправили похоронку, он едва не погиб от рук своих же по нелепой случайности. Начало войны застало его семнадцатилетним на Украине. Принимал участие в оборонительных работах и во время отступления в Белгороде отстал от колонны и был принят за немецкого шпиона. Время было такое, что не церемонились, повели на расстрел. Он вспоминал:

«Нас вывели за комендатуру на огород. Тут кустилась картошка, были какие-то грядки. А дальше — старый поломанный забор и чужой соседский садик. Поняв, что нас ожидает, я не выдержал, слезы хлынули из глаз. Моего соседа белобрысый тут же свалил выстрелом в затылок и вернулся в комендатуру за угол. А мой конвоир почему-то медлил. Спросил только: «Откуда будешь?» «Из Белоруссии», — сказал я сквозь слезы и услыхал тихое: «Беги! Туда!» Я кинулся через картошку к близкому забору, и только когда перелетел через него, сзади бухнул выстрел. Вверх».

Был ли его спаситель белорусом и потому пожалел пацана, или просто пожалел, потому что пацан, или в самом начале войны пускать в расход еще не привыкли, останется тайной. Но это ожидание скорой гибели останется в Быкове навсегда. И еще — ощущение спасения как чуда.

Одна из самых сильных сцен в романе «Мертвым не больно» та, где опять-таки чудом не расстреляли пленного немца.

«— Ого, Гансик! Братва, Гансик! Ей-богу! Айн, цвай битерфляй… Ком!

Все из углов оборачиваются к порогу. Забинтованный на полу неестественно выпрямляется, ногами скидывает с себя полушубок и выбрасывает вперед руки, также забинтованные до локтей.

— Кокнуть! Кокнуть к чертовой матери! — с надрывом выкрикивает он.

Второй, что лежит рядом, что-то приговаривая, укрывает его полушубком. Сержант быстренько соскакивает с кровати и, неся перед собой прямую и толстую, как бревно, ногу, подступает к немцу.

— Спокойно! — говорю я. — Это пленный.

— Ну конечно, спокойно. Зачем спешить? Успеем!

Сержант ухмыляется и берет немца за концы воротника.

— Он же добрый. Он сознательный. Гитлер капут? — ехидно спрашивает он.

— Гитлер капут, — с готовностью соглашается немец. Губы у него заметно подрагивают».

Для Быкова главный смысл войны — в испытании человека на порядочность, на человечность, да просто — на жалость и осознание ценности и неслучайности чужой жизни. И хотя для предателя Рыбака в повести «Сотников» автор не находит оправдания — Рыбак отвратителен в своем животном страхе и желании выжить любой ценой, — но все-таки понимает, что в ситуации, когда перед человеком стоит мгновенный выбор умереть или выжить, пусть и подлой ценой, человек может повести себя так или иначе, и не нам его судить. Стоя под виселицей, Сотников не прощает Рыбака, но и не чувствует ненависти к нему. Ведь это тот же человек, который недавно, рискуя жизнью, спасал его, не бросил в трудной ситуации.

Да, Сотников, до этого слабый и плохой боец, совершает свое «восхождение» на эшафот. («Восхождение» называется фильм Ларисы Шепитько, снятый в 1976 году. Это был последний фильм Шепитько, который она успела сделать до конца, потом на съемках экранизации распутинской повести «Прощание с Матерой» она погибнет в автокатастрофе.) Да, Сотников нравственно побеждает Рыбака. Человеческого в нем оказалось больше животного.

Но почему читателю, как и автору, все-таки жаль Рыбака? Да потому, что не был он иудой в душе. Хороший был боец. Лучше, чем Сотников. Но в короткое мгновение, когда ему предложили делать выбор между ужасной смертью и позорной жизнью, — не выдержал. А в результате запутался, потому что позорная смерть ему еще предстоит.

Василь Быков, может быть, чаще других авторов военной прозы настаивал на том, что ее задача — сказать о войне правду. Жестко, лаконично, избегая художественных изысков. Так он и писал, сначала на своем родном белорусском, а затем переводил себя на русский для публикации во всесоюзных журналах в «Новом мире». Но сегодня, перечитывая его прозу, понимаешь, что в ней сказано что-то еще, кроме правды о войне. В ней есть правда о человеке. И на войне, и в мире.

Наверное, это и делает ее значение вневременным.