Текст: Игорь Безрук, Иваново

Каприз

Тяжело и понуро, по щиколотку утопая в рыхлом снегу, почти ничего не видя окрест, низко пригибаясь под встречным взвихренным ветром, возвращался домой капризный старик. Из кармана его торчал свежий нарезной батон – единственная слабость, которую позволял себе старик ежедневно, – и где-то в глубине кармана скромная пластмассовая баночка с самарским шоколадным маслом – полюбившаяся в последнее время сладость.

Сладкое, впрочем, он любил с детства, но, даже будучи достаточно взрослым, нет-нет да и раскошеливался иногда то на плитку молочного шоколада, то на бисквит с кремовой прослойкой, то – раньше неизменно с каждой получки – на целый торт, опять же с прослойкой из масла, с разноцветными розочками по кругу или мастерски выдавленной кулинарным шприцем веточкой сирени: зеленая ветка, синие или зеленые листочки, белые мелкие цветочки.

Теперь на скудную пенсию ни торта, ни шоколада не накупишься. Казалось, старик и вкус его стал забывать, но вот увидел раз в Посаде – завезли новинку: шоколадное масло. По цене на килограмм оно даже дешевле сливочного выходило, а уж за плитку и разговора нет. Может, оно и не масло вовсе, а маргарин какой, раз цена такая, но взял домой, попробовал, посмаковал – понравилось. С батоном к чаю вообще взахлеб. Стал покупать регулярно и поутру больше не мог обойтись без тешащего душу добавления.

Но не об этом приходили мысли сейчас: слишком вьюжило, слишком колко хлестало встречным ветром в лицо и как будто всё выдувало из головы, кроме одной думы, одного желания: добраться в конце концов поскорее домой.

Он уже стал жалеть, что вообще пошел в Посад, сидел бы себе в Володятине возле жаркой печи, глядел, может быть, в раскаленную топку, где задорно пляшут алые языки пламени, подныривают то тут, то там под березовые поленья и, вырываясь неожиданно из-под них синими вспышками и взвиваясь, быстро исчезают в ненасытном чреве дымохода. А так плетется он теперь с лишком три километра по бездорожью, по случайным ориентирам – насосная станция, хлипкий деревянный мосток через скованную льдом речку Ирмесь, несколько осиротелых дачных коробок посреди безлесной равнины – к едва заметным на горизонте черным силуэтам володятинских домов на фоне белесого, еще не остывшего заката.

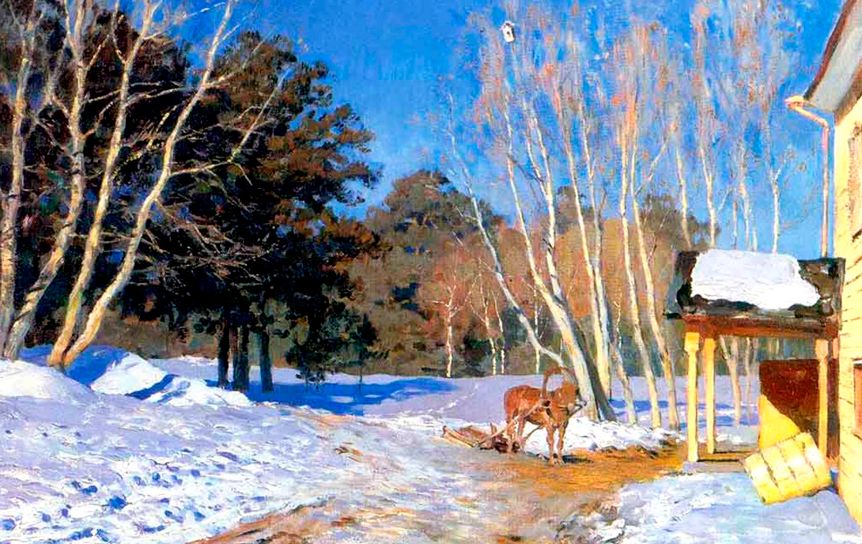

Конечно, если бы не мороз, не ветер, пронизывающий до костей, старик увидел бы, как красиво зимнее небо на закате, как бледная опавшая дымка, опустившаяся на горизонт, не может скрыть ни резких очертаний крайних избёнок, ни отдельных, одетых в черное деревенских деревьев, ни высокой – видно даже с окраины Гаврилова Посада – старинной володятинской колокольни, к сожалению, давно запустелой, лишенной колоколов и, соответственно, собственного голоса.

Не мог он залюбоваться и пробившимися, несмотря на ранний час, крупинками звезд и длинной, растянувшейся на весь небосвод, вереницей плотных барашковых облаков, плывущих неторопливо на запад. Всё оставалось для него незамечаемым, потому что стоило только на секунду приоткрыть глаза и приподнять голову, чтобы всмотреться, куда идти дальше, как безжалостный ветер тут же проныривал за шарф, под телогрейку и студил грудь.

Но вот он перебрался по мостику через реку, взобрался на крутой правый берег, миновал ряд угрюмо застывших дачных домиков, оставил слева темнеющую поросль краснотала и выбрался на заснеженную проселочную дорогу, ведущую прямо в Володятино. Еще минут десять-пятнадцать ходьбы, и он наконец-то будет дома, в тепле, в родном, по-домашнему уютном гнезде.

* * *

Евдокия уныло вглядывалась сквозь окно в ночь. Темным-темно. «Где его, безголового дурака, черти носят?» – думала. Что она ему не так сказала? – не поймет. Вроде всё было как всегда: вечером сели за стол, поужинали. Она как обычно что-то сказала ему, а он вдруг ни с того ни с сего вспылил, бросил на стол ложку, крикнул: «Как ты меня извела совсем, не могу больше!», накинул второпях телогрейку, заячью ушанку, сунул ноги в валенки – и был таков. Как с цепи сорвался! А что сказала-то такого особенного? Ничего. Ничего, чего бы не говорила каждый день. Из-за этого разве взрываются так? И раньше это не раз слышал, что сегодня нашло? «Дурак, просто дурак», – подумала Евдокия, не отрывая взгляда от черного пятна в окне.

Вдогонку выпалила: «Иди, иди, дуралей, может, умнее станешь!» Напрасно, наверное... Сейчас мерзнет где-нибудь под чужим сараем, вернуться ведь – гордость заест. А, плевала я на его гордость! Сколько из-за нее страдала? Из-за этой гордости и живут теперь как нищие. А она? Разве она видела что-нибудь в жизни после того, как вышла за него? Нормальных сапог на зиму и то купить не могла – нет денег. А если и были, все шли на детей, себе не оставалось. И опять-таки все из-за ефимовской растреклятой гордости. Одни и смолчат, когда надо, и вытребуют, а у Степана Ефимова один ответ: «Не могу я так – гордость не позволяет». И оставался то без премии, то без пособия: гордый больно! Работ сколько поменял: «Унижаться-де перед начальством не привык, лизать зад не буду!» Так и прошли лучшие деньки, промелькнули годы.

Со сколькими приятелями вот так разругался: «Тот вор, этот доносчик, а у этого одна нажива на уме, – чего я должен подавать им руку!» Да разве теперь найдешь кого беленького? Все мы немного нечисты по натуре: кто тащит, кто начальству подошвы чистит, кто над каждой копейкой трясется – разве можно всех одним аршином мерить? А он как не от мира сего: «Не брал, и брать никогда себе чужого не позволю, не кланялся никому, и кланяться не буду – хоть тресни!» Ох и характер – не приведи Господь! Только мне каково: ни в компании какой нормально не погуляешь, не отдохнешь. Сколько песен не допела, сколько танцев не доплясала – прошла жизнь, пролетела, как ветер в трубе, и вспомнить нечего...

Так думала Евдокия, стараясь удержать в груди обиду, но Степана полчаса нет, еще полчаса, и стало понемногу уходить раздражение, сменяясь на тихую печаль, на сожаление: может, всё-таки зря она так накричала-то на него? Может, напрасно? Да ведь чего грешить: были и хорошие в совместной жизни дни. А дети какие выросли: сын и дочка! Вдвоем вырастили, не отнимешь... И стало бабе Евдокии грустно, прежнее тепло долгих супружеских отношений затопило сердце, заставило тихо заныть, застонать остро: «Зря я его так, напрасно...»

Однако куда эта жалость делась-то, когда она услышала, как узнаваемо скрипнула входная дверь, как шаркающие звуки долетели до ушей, выскочила в коридор, увидела краснолицего озябшего на морозе мужа и завелась по-новому: «Да где ж тебя, дурака старого, носило-то? В такую стужу, в такую стынь?» А заметив торчащий из его кармана батон, и вовсе разошлась: «За булкой в Посад понесло! Я ведь утром два батона в лавке купила, не доели еще!» Но в голосе ее уже не было прежнего раздражения, была только легкая, незлобивая привычная брань обычной супружеской жизни. И Степан мгновенно почувствовал это, и ему вдруг сразу стало хорошо, нежно, приятно и умиленно глядеть, как суетится вокруг и бурчит незлобиво старушка-жена, слышать, как тикают, щелкая, ходики, бубнит радио и сладко и радостно трещат в печке дрова, создавая уют в родном, до боли знакомом очаге.