Текст: Дмитрий Шеваров

Письмо от Марины Геннадьевны Захарчук. Несколько слов об авторе письма. Марина родилась в Курске в семье учителей. Училась на факультете журналистики Ленинградского университета. За полгода до окончания ее исключили из университета из-за того, что она вышла замуж за выпускника семинарии. С 1980 года матушка Марина и ее муж протоиерей Лука живут в селе Новеньком Ивнянского района Белгородской области. Отец Лука – настоятель храма Архангела Михаила.

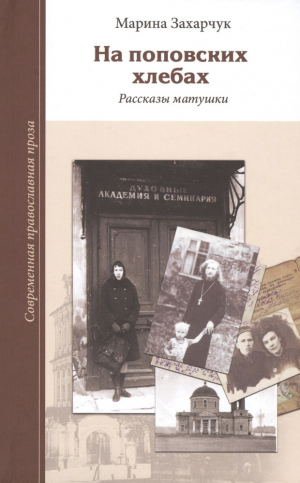

Марина Захарчук – автор стихов и прозы. Наиболее известна ее книга «На поповских хлебах. Рассказы матушки».

Я знаком с Мариной Геннадьевной, пожалуй, уже лет тридцать. Правда, только по переписке. Но письма – чудесная и таинственная вещь! – они порой образуют более тесную связь и более глубокое взаимопонимание, чем иные личные встречи.

Каждый раз, когда я получаю письмо от матушки, у меня возникает ощущение, что я присваиваю себе что-то мной незаслуженное, драгоценное, то, чем непременно надо делиться.

Из недавнего письма матушки Марины я узнал, что ее дорога к Богу пролегала, оказывается, через станцию Переделкино…

«Здравствуйте, дорогой Дмитрий!

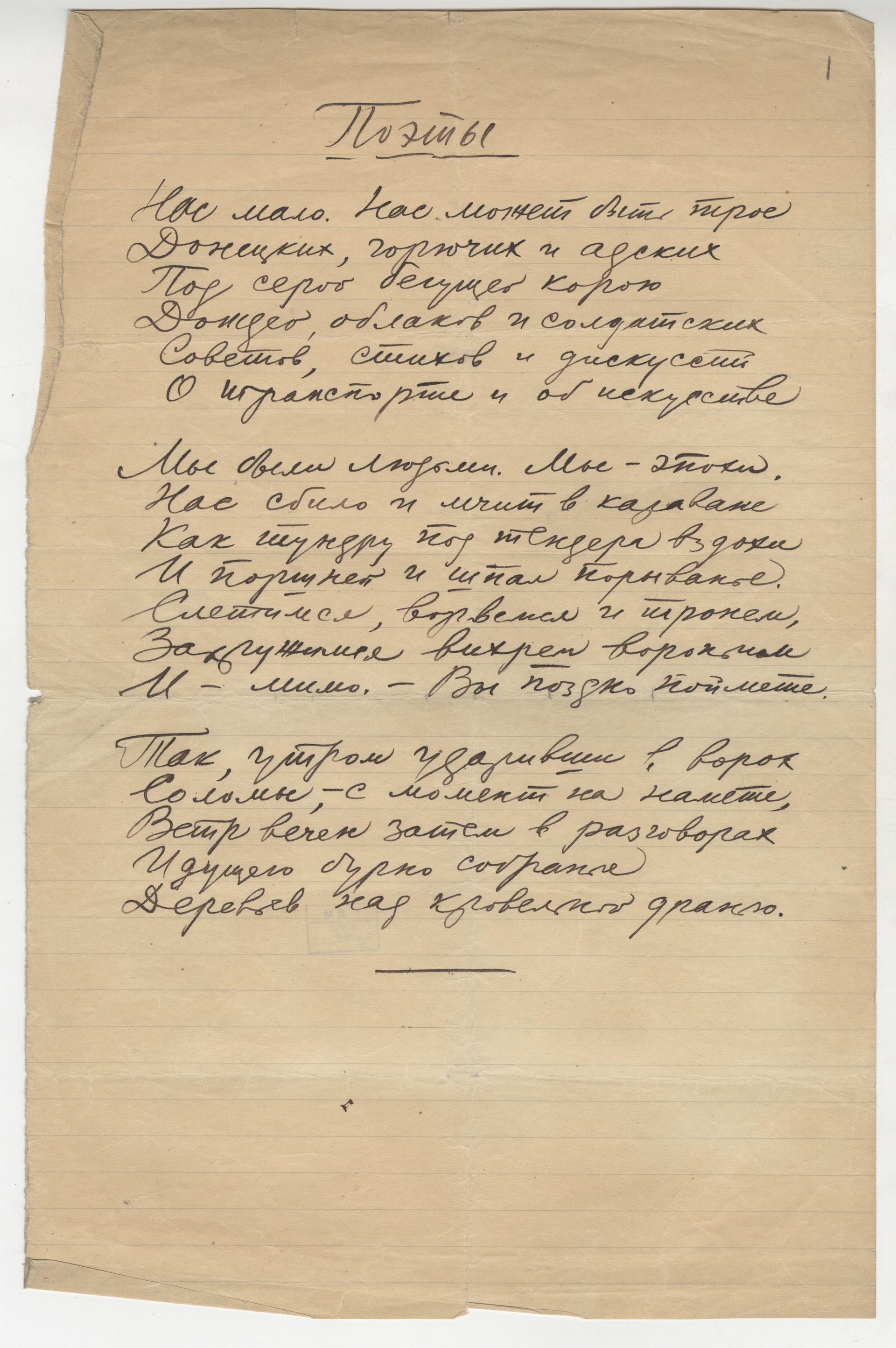

Сразу простите мне качество бумаги: это не потому, что нет другой; просто я люблю именно такую бумагу, на ней легко и быстро пишется. А еще она напоминает мне …письма с фронта, желтые треугольники моей мамы и моего дяди Адика, не вернувшегося с войны.

Я давно хотела написать Вам. Да как-то не пишется в Интернете. Простите, что отнимаю у Вас время, заставляя разбирать мои каракули. Какая-то я старорежимная: так и не научилась писать шариковой ручкой, а чернильных давно нет.

По примеру мамы, я в юности вела дневник. 23 августа 1974 года (мне было тогда 16 лет) я записала в дневнике: «Продолжаю свой рассказ о пребывании в Москве… Мы сели в электричку и сошли на платформе Переделкино. Пробродив полдня, нашли кладбище, тесное, безвкусное. Пробираясь между оградками и крапивными зарослями, с ужасом думали: «И на этом кладбище может лежать Пастернак?» А он был-таки там. «Вон там ищите! Шиповником заросла», – махнула рукой встреченная нами местная жительница.

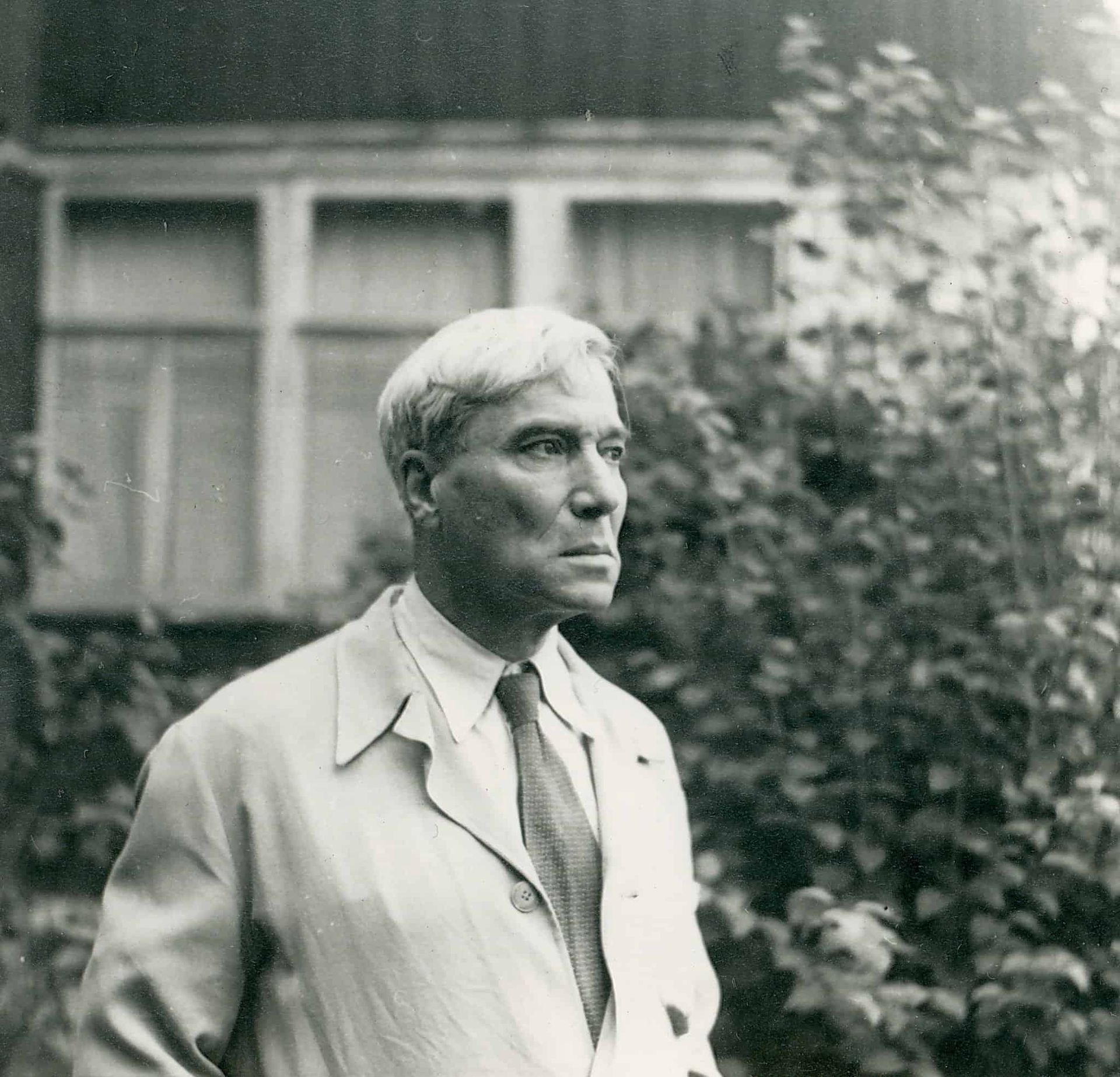

Это была не могила, а, скорее, беседка, вся густо покрытая шиповником. Он лежал один, на большой площади. Тихо шуршал шиповник. Вокруг холмика – несадовая трава. Памятник – бетонная глыба формы призмы, сужающейся книзу. Вверху выбит профиль Бориса Леонидовича, над ним – тоже в бетоне – маленький крестик. Внизу факсимиле – Борис Пастернак. Кругом цветы – ромашки, зверобой… Еловые ветки, шишки, листья… У основания памятника – маленькая гроздь рябины. Скамья. Всё здесь дышит памятью о нём, дышит им, живым, неповторимым.

И оттуда, из глубины, смотрят, смотрят прекрасные печальные глаза, и звучит его любимый Шопен, и горит его свеча. И тут уж не слёзы – нет! – тут не рыданья; тут величественная тишина и высокая сдержанная печаль. А рядом – Чуковский. Им так теплее, рядом. И уютнее – вблизи от знакомого леса, вблизи от свистков электричек. Шумная столица – не для них. Редкие посетители найдут их тут, молча остановятся, вспомнят, быть может, «давно позабытое», и уйдут, унося крупинку их света. Я часто обращаюсь к Пастернаку, к портретику на этажерке, к строчкам…»

Через несколько дней мы вернулись домой и начался мой последний учебный год. Но меня неудержимо тянуло вновь в Москву, хотелось ещё раз съездить к любимому поэту и побыть у его могилы одной. И мама, которая всегда волновалась о каждой моей даже десятиминутной задержке – моя мама отпустила меня одну в Москву! У нас были знакомые в столице, у которых можно было переночевать, и два дня подряд я ездила в Переделкино.

«30/X-74г. Бродила между «трёх пастернаковских сосен» … Высоко-высоко слегка шумели их красиво-печальные ветки. А внизу с лёгким свистом неслись электрички. Было пасмурно и безветренно. Над лесом низко летели большие красивые самолёты, плавно и задумчиво, как в замедленной съёмке, и почему-то совсем не было слышно гула моторов. Казалось, они выключили их на это мгновенье, чтоб не разрушить тишины, чтоб не спугнуть поэзию, чтоб не тревожить вечный сон Бориса Леонидовича. А ведь он – жив. Жив после смерти. В Переделкино каждая сосновая иголка напоминает о нём, и всюду чувствуешь взгляд его, глаза его, широко и удивлённо распахнутые, будто спрашивающие: «И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней?..» Но кому дело до его грудной клетки!

Его душу прозрачную пытались грязью залить, вырвать из неё стихи о партии, о революции, о Сталине… «Лежим мы, руки запрокинув и головы задрав…» – это он в 1943-м! Война, пятилетки, стройки – где-то. А здесь – Переделкино, сосны, воздух… Самые нежные строки – ей, природе: «Благодарствуй, ты больше, чем просят, даёшь…» Он был очень сильным человеком. Только сильные люди могут плакать, слушая Шопена. Парадокс? Нет. Он был сильным человеком и очень любил Шопена и природу. Ведь истинно прекрасная музыка неразделима с природой. И слёзы – не слабость. И сейчас, когда читаешь его строки, понимаешь это, понимаешь, как вся жизнь может быть связана с одним… «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть…» И свеча его, горящая на столе… В стихах нет «идеи», а есть только «свеча горела на столе, свеча горела…» Но это самые высокие и самые сильные стихи – недаром ведь они прозвучали из приёмника, настроенного на 25-ю волну, под грохот и свист глушителей. Нет ведь в них ни слова ни о себе, ни о жизни – ничего крамольного, ни одного намёка. Есть только горящая свеча – одна в целом мире. Символ непонятости, невысказанности… «Мело весь вечер в феврале, и то и дело свеча горела на столе, свеча горела…»

Была природа – и больше ничего. Но ведь заставило что-то его написать, бросив музу свою, роман. В прозе. И он считал, что проза эта – лучше стихов его. И в этой прозе была политика, была она, надо думать, в стройные формы облечена – ведь после романа этого, опубликованного на Западе, Пастернак был из Союза писателей исключён и – награждён Нобелевской премией. Это – незадолго до смерти. А уже был Хрущёв. Мог ли он защитить Пастернака? Видимо, нет. Ведь Пастернак выступил против революции, против партии… И был затравлен и – забыт. Так он и умер, нешумно и без почестей. И лишь в 1965-м году вышла маленькая книжечка с его стихами. И сейчас кое-где звучит его имя, с непременной оговоркой, что стихи его были бы более полны и ценны, если б он отказался от «буржуазной идеологии», если б понял революцию…

Сколько их ещё – великих, «не понявших революцию», о которых мы и не знаем. Мама моя в 16 лет сказала подруге, что в СССР нет писателей настоящих. «А откуда ты знаешь, что их – нет?» – ответила подруга».

Третий раз в том же году я попала в Москву зимой, в тогдашний день Конституции – 5 декабря. Не случайно попала, конечно – снова выпросилась у мамы, услышав по «голосам», что в этот день Андрей Дмитриевич Сахаров зовёт своих сторонников и соратников к памятнику Пушкину на демонстрацию – вернее, на стояние с требованием выполнения Конституции! Сегодня, наверное, очень многим молодым не понять смысла такого стояния. Тогда же – это был подвиг, безумство храбрых, отчаянный шаг, за который безумцев на годы – а то и на жизнь! – запирали в психиатрических больницах-тюрьмах.

Но мама – опять отпустила меня! Взяв слово, что я не буду приближаться ни к Сахарову, ни к Пушкину. Я дала слово. Но надеялась его нарушить… До сих пор не знаю, хватило ли бы у меня духу подойти и стать рядом. Едва к Пушкину подошла группка людей и развернула плакаты, милиция и люди в штатском, возникнув из ниоткуда, в считанные секунды разобрали митингующих и рассадили по машинам. Я не успела даже понять, кто из этих смельчаков – Сахаров.

Дальше был уже привычный маршрут: метро – Киевский вокзал – электричка – пятая остановка. По пути, на Киевском вокзале, ко мне присоединились две моих сверстницы, с которыми я договаривалась свидеться в Москве: дочь наших московских знакомых и её одноклассница. К Пастернаку мы отправились втроём.

Дорога мимо деревни, мимо древнего храма XIII века, очень похожего на храм Василия Блаженного (тогда я не знала, что этот действующий храм – патриаршая резиденция) …

На этот раз мы быстро нашли дорогу к могиле. На всякий случай, чтоб не плутать, всё же спросили у первого встречного. Он показал ввысь: «Вон, видите, три сосны вместе». Действительно: этот ориентир, видный издалека, был куда надёжнее, чем шиповник, спрятанный в глубине кладбища и неприметный зимой. Мы сидели на заметённой снегом скамье и по очереди читали стихи. Я выбрала вот эти:

- Снег идёт, снег идёт.

- К белым звёздочкам в буране

- Тянутся цветы герани

- Сквозь оконный переплёт.

- Снег идёт, и всё в смятенье,

- Всё пускается в полёт,

- Чёрной лестницы ступени,

- Перекрёстка поворот.

- Снег идёт, снег идёт…

Мы долго сидели у могилы под медленно кружащимися снежинками. А в вышине, словно славя Пресвятую Троицу, шумели, склоняясь друг к другу, кроны трёх стройных сосен.

Неслышно подошёл мужчина, постоял молча и вдруг предложил: «Хотите, я отведу вас к нему домой?» Поколебавшись мгновенье, веря и не веря, пошли. На стук вышла немолодая женщина, выслушала нашего провожатого и – пригласила в дом… Мы сидели в гостеприимном доме, отогреваясь чаем и звуками прекрасной музыки, а потом поднялись на второй этаж, где был кабинет Пастернака. Все четыре стены – в стеллажах, уставленных книгами поэта. Одну стену занимал роман «Доктор Живаго», изданный на всех языках, кроме русского.

Возвращаясь на станцию, зашли в церковь. Кто-то из старожилов охотно рассказал, как гроб с телом поэта везли сюда на тракторе – отпевать. В советскую пору церковное отпевание писателя было редкостью, потому и запомнилось. Никого из союза писателей на отпевании не было. «За тяжёлую, долгую выслугу Божью неоплаканный гроб я с трудом заслужил…»

Вечерняя электричка отмеряла убывающие километры «верстовых» столбов и платформ с лаконичными указателями: «К Москве». Мы молчали, боясь расплескать переполняющие душу впечатления минувшего дня. А в перестуке колёс всё чудилось:

- Снег идёт, снег идёт,

- Словно падают не хлопья,

- А в заплатанном салопе

- Сходит наземь небосвод…

Уже дома, в Курске, в тишине бессонной ночи, отозвалось во мне – да простит мне Борис Леонидович – вот это:

- В полоске зимнего заката

- Платформа розово дрожит,

- И, дымным сумраком объятый,

- Светло и строго лес стоит.

- Хранитель вечного покоя,

- Хранитель вечной тишины,

- Вдали от суетного роя,

- От городов, людей, страны…

- И мне на миг открыта вечность.

- Его душа, его стихи,

- Его негаснущие свечи,

- Его летящие шаги.

- Блеснут в закате отдалённо

- И, растворяясь, уходят в мрак

- Тропинка к станции, платформа,

- Деревья, снег и Пастернак…»

ГОЛОС ПОЭТА